книги / Структурная геология

..pdf

11.4. Разрывные нарушения в метаморфических породах |

261 |

При многократной деформации пород теряется понятие синклинальных

иантиклинальных складок, так как в ядре складок будут не одни древние или молодые образования, а чередование разновозрастных пород. Таким образом, не будет выполняться главный критерий деления складок на синклинальные и антиклинальные — возрастные взаимоотношения пород на крыльях

ив ядре складок. Поэтому вводится понятие синформных и антиформных складок. Синформные складки обращены выпуклостью вниз, а антиформные — выпуклостью вверх.

Фото 11.8. Мелкая лежачая складка с хорошо отпрепарированным шарниром в породах Станового комплекса

11.4. РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ В МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОДАХ

Особенности разрывных нарушений в метаморфических комплексах сильно зависят от времени их образования относительно эпох метаморфизма. Поэтому принято делить разрывные нарушения на три группы:

1)дометаморфические;

2)синметаморфические;

3)постметаморфические.

Дометаморфические нарушения представлены зонами бластомилонитов. Они образовались как результат хрупких деформаций исходных пород (протолитов) задолго до метаморфизма. Ранее это были зоны дробления и катаклаза. В процессе метаморфизма они подверглись перекристаллизации. Тонкий перетертый материал превратился в плотную, крепкую, но хрупкую породу, в которой выросли отдельные крупные кристаллы — порфиробласты. Поэтому древние дометаморфические зоны разломов получили название бластомилонитов (фото 11.9). В теле бластомилонита иногда содержатся

262 |

Глава 11. Формы залегания метаморфических пород |

крупные нераздробленные обломки пород. В качестве последних могут присутствовать изначально осадочные или магматические породы. В отдельных случаях в результате перекристаллизации перетертого материала образуются зоны, практически целиком сложенные крупночешуйчатым черным биотитом. Размер чешуек этого минерала может доходить до нескольких квадратных сантиметров. Такую разновидность бластомилонитов можно назвать биотититами (фото 11.10). Подробно зоны бластомилонитов были описаны в главе 6.

Фото 11.9. Зона крупного бластомилонитового шва (темно-серое) с разлинзованными обломками гранита (светло-серое)

Фото 11.10. Зона бластомилонита, представленная биотититом (темно-серое) с блоками гранита (светло-серое)

11.4. Разрывные нарушения в метаморфических породах |

263 |

Синметаморфические нарушения образуются в процессе метаморфизма, когда породы относительно пластичны, когда они испытывают больше пластичные, нежели хрупкие деформации. Данные нарушения представлены сериями мелких зон пластического течения, по которым отдельные полосы метаморфических пород сдвинуты относительно друг друга (фото 11.11, 11.12). Амплитуда такого смещения между соседними пачками составляет десятки сантиметров, реже несколько метров. При большой мощности толщи, в которой проявлены синметаморфические нарушения, общая амплитуда смещения может достигать сотен метров и даже нескольких километров. На практике такие зоны можно легко пропустить, так как они часто не имеют контрастного выражения. Если процессы метаморфизма на территории проявлялись неоднократно, то сами поверхности разрывных нарушений могут изгибаться и пересекаться друг с другом.

Фото 11.11. Обнажение амфиболитов хизоваарской свиты, Северная Карелия.

В амфиболитах проявлены синметаморфические разрывные нарушения. Плоскость одного из них проходит по диагонали обнажения слева направо прямо под крышкой объектива, размещенной для масштаба

Фото 11.12. Фрагмент обнажения, представленного на фото 11.11. Синметаморфическое нарушение проходит от левого нижнего угла фотографии до правого верхнего угла.

В нарушение упирается и срезается тонкая полосчатость амфиболиитов нижнего блока (под крышкой объектива, размещенной для масштаба)

264 |

Глава 11. Формы залегания метаморфических пород |

Разрывные нарушения постметаморфические мало чем отличаются от разрывов, которые проявлены в осадочных или магматических породах, описанных в главе 6. Это зоны дробления и катаклаза (фото 11.13).

Фото 11.13. Постметаморфическое разрывное нарушение в Становом комплексе

При сильном стрессовом давлении в условиях дислокационного метаморфизма (стрессового, одностороннего давления) могут образовываться зоны милонитизации и рассланцевания. Такие зоны представлены тонко перетертым материалом. Они характеризуются ориентированным расположением чешуйчатых и пластинчатых минералов, параллельным возникающим трещинам. Вдоль таких трещин часто может внедряться жильный материал (кварц, кальцит и др.). Даже если зоны рассланцевания идут по массивным однородным породам (интрузивным), то после такой проработки последние превращаются в сланцы или гнейсы. Их первичная интрузивная природа устанавливается только в области перехода от рассланцованных пород к массивным интрузивным. Ширина таких зон расланцевания может достигать десятков километров.

11.5. МИГМАТИЗАЦИЯ МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОД

Вусловиях высоких температур в метаморфических толщах образуются расплавы гранитного состава. Они могут формироваться как при частичном плавлении исходных метаморфических пород, так и поступать снизу. В результате происходит пропитка и частичное или полное замещение исходных образований гранитным расплавом, который впоследствии кристаллизуется

вкварц-полевошпатовую составляющую.

Врезультате образуются породы мигматиты, получившие свое название от слова «мигма» — смесь. Таким образом, мигматит представляет собой смесь исходной метаморфической породы — гнейса или сланца и раскристаллизованного расплава. Исходный материал принято называть палеосомой,

11.5. Мигматизация метаморфических пород |

265 |

а вновь образованный гранитного состава — неосомой. Палеосома, как правило, более темного цвета, она представлена темноцветными минералами, из-за этого ее называют меланосомой. Неосома светлая, так как сложена светлыми минералами (кварцем, полевыми шпатами), поэтому получила название лейкосомы.

В зависимости от морфологии распределения неосомы в палеосоме выделяют морфологические типы мигматитов, среди которых наиболее часто встречаются следующие (рис. 11.5).

Рис. 11.5. Виды мигматитов:

а — послойные (строматиты); б — ветвистые (дистониты); в — глыбовые (агматиты); г — очковые (октамиты); д — жильные, причудливо изогнутые (птигматиты); е — плойчатые; ж — теневые

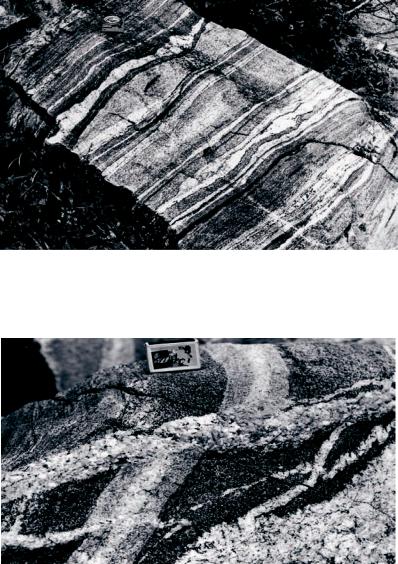

1. Послойные мигматиты или строматиты — те, в которых чередуются полосы палеосомы и неосомы, причем полосы субпараллельны друг другу (рис. 11.5 а, фото 11.14, 11.15).

Фото 11.14. Тонко полосчатый послойный мигматит (строматит). Хетоламбинская свита, Северная Карелия

266 |

Глава 11. Формы залегания метаморфических пород |

Фото 11.15. Послойный мигматит (строматит). Становой комплекс, Алдано-Становой щит

2. Ветвистые мигматиты — дистониты. У этой группы неосома образует ветвящуюся систему, напоминающую ветки дерева (рис. 11.5 б, фото 11.16).

Фото 11.16. Ветвистый мигматит (дистонит). Становой комплекс, Алдано-Становой щит

3.Агматиты или глыбовые мигматиты. Представляют собой сильно пропитанные магматическим расплавом метаморфические породы, которые сохранились в виде отделных реликтов, обломков (рис. 11.5 в, фото 11.17).

4.Очковые мигматиты или октамиты. В данных образованиях неосома имеет форму линз, которые секут под углом сланцеватость или полосчатость (рис. 11.5 г).

5.Птигматиты — жильные, причудливо изогнутые мигматиты (рис. 11.5 д, фото 11.18–11.19).

11.5. Мигматизация метаморфических пород |

267 |

Фото 11.17. Глыбовый мигматит (агматит). Становой комплекс, Алдано-Становой щит

Фото 11.18. Жильный причудливо изогнутый мигматит (птигматит). Становой комплекс, Алдано-Становой щит

Фото 11.19. Птигматит. Становой комплекс, Алдано-Становой щит

268 |

Глава 11. Формы залегания метаморфических пород |

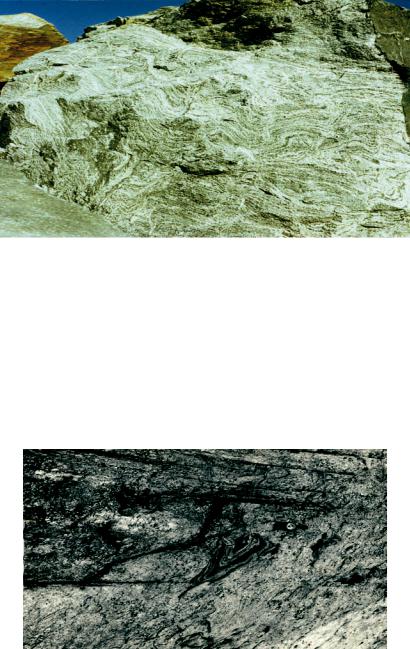

6. Плойчатые мигматиты представляют собой послойные мигматиты, смятые в мелкие складки (рис. 11.5 е, фото 1.20).

Фото 11.20. Плойчатые мигматиты. Становой комплекс, Алдано-Становой щит

7. Теневые мигматиты или скиалиты — сильно мигматизированные породы, у которых сохранились только небольшие фрагменты исходных пород или прослеживаются их текстурные рисунки (рис. 11.5 ж, фото 11.21, 11.22).

Переходы между различными морфологическими типами мигматитов можно видеть в зоне контакта между метаморфической породой и интрузивным телом. В эндоконтактовой области присутствуют теневые и глыбовые мигматиты, с удалением от контакта образуются ветвистые и послойные мигматиты.

Фото 11.21. Теневой мигматит. В центре (рядом с компасом) сохранился фрагмент исходной породы в виде гребневидной складки (темное-серое) среди гранитизирующего материала (серое). Становой комплекс, Алдано-Становой щит

11.5. Мигматизация метаморфических пород |

269 |

Фото 11.22. Теневой мигматит. В общей гранитизированной светло-розовой массе видны очертания частично замещенных фрагментов амфиболитов (серое). Хетоламбинская свита.

Северная Карелия

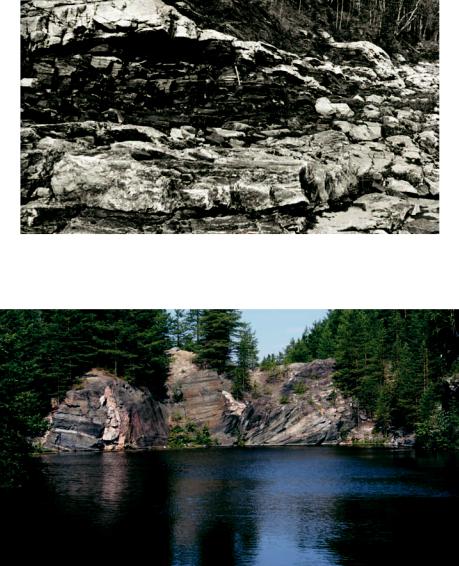

Вряде случаев гранитизирующий материал внедряется в метаморфические породы в виде жил большой мощности (десятки сантиметров и несколько метров). Он может образовывать ветвящиеся жилы типа конского хвоста и пересекать под разными углами полосчатость метаморфических пород (фото 11.23) или располагаться согласно полосчатости (фото 11.24).

Внекоторых случаях метаморфические комплексы прорываются жилами пегматитов, что характерно для Чупинского района Северной Карелии (фото 11.25).

Фото 11.23. Ветвящиеся жилы гранитирующего материала типа конского хвоста (белое) в кристаллических сланцах. Становой комплекс, Алдано-Становой щит

270 |

Глава 11. Формы залегания метаморфических пород |

Фото 11.24. Жилы гранитирующего материала (светло-серое) внедрившиеся вдоль полосчатости кристаллических сланцев (темно-серое). Становой комплекс, АлданоСтановой щит

Фото 11.25. Метаморфические породы Хетоламбинской свиты (серое) рассекаются пегматитовыми жилами (розовое), Северная Карелия

11.6. ГНЕЙСОВЫЕ ОВАЛЫ И ГРАНИТО-ГНЕЙСОВЫЕ КУПОЛА

В метаморфических толщах широко распространены купольные структуры, которые по масштабу проявления и особенностям внутреннего строения делят на гнейсовые овалы и гранито-гнейсовые купола.

Гнейсовые овалы проявлены в раннедокембрийских, преимущественно архейских метаморфических комплексах. Они представляют собой овальные