- •Введение

- •Истинное и действительное значение физической величины

- •Меры. Измерительный преобразователь, прибор, установка и система

- •Погрешности измерений и измерительных средств.

- •2.1. Упругие элементы измерительных преобразователей Разновидности упругих элементов

- •2.2. Резистивные преобразователи

- •Резистивные делители тока и напряжения

- •Контактные преобразователи и преобразователи контактного сопротивления

- •Реостатные преобразователи

- •Тензорезисторы

- •Пьезоэлектрические преобразователи силы, давления и ускорения

- •Пьезорезонансные преобразователи

- •Термочувствительные пьезорезонансные датчики

- •Коэффициенты термочувствительности

- •Измерительные преобразователи, основанные на использовании поверхностных акустических волн

- •Электростатические преобразователи в вольтметрах и датчиках уравновешивания

- •Емкостные преобразователи

- •2.5. Электромагнитные преобразователи

- •Измерительные трансформаторы и индуктивные делители напряжения

- •Магнитоэлектрические и магнитогидродинамические преобразователи датчиков уравновешивания

- •Электромагнитные преобразователи измерительных механизмов электромеханических приборов

- •Индуктивные преобразователи

- •Магнитоупругие преобразователи

- •Магнитомодуляционные преобразователи

- •Преобразователи на основе эффекта Баркгаузена

- •2.6. Гальваномагнитные преобразователи

- •Преобразователи на эффекте Холла.

- •Магниторезистивные преобразователи.

- •Гальваномагниторекомбинационные преобразователи

- •Магниторезистивные преобразователи

- •Гальваномагниторекомбинационные преобразователи

- •2.7. Электрохимические преобразователи

- •Электрохимические резистивные преобразователи

- •Гальванические преобразователи

- •Кулонометрические преобразователи

- •Полярографические преобразователи

- •Ионисторы

- •Электрокинетические преобразователи

- •2.8. Тепловые преобразователи

- •Термоэлектрические преобразователи, их принцип действия и применяемые материалы

- •Удлинительные термоэлектроды, измерительные цепи

- •Терморезисторы, основы их расчета и применяемые материалы

- •Измерительные цепи терморезисторов

- •Разновидности термочувствительных элементов

- •Промышленные термопары и термометры сопротивления

- •2.9. Оптоэлектрические преобразователи

- •Основные свойства оптического излучения и область применения

- •Оптоэлектрических преобразователей. Источники излучения и приемники.

- •Основные структурные схемы оптоэлектрических преобразователей

- •Основные законы теплового излучения

- •Источники излучения

- •Приемники излучения

- •Основные структурные схемы оптоэлектрических преобразователей

- •Измерения физических величин Методы квантовой метрологии

- •Измерение токов методом ядерного магнитного резонанса

- •Электрофизические методы

- •Калориметрический метод измерений мощности и энергии

- •Измерения параметров магнитных полей

- •Методы измерений механических напряжений, сил, моментов и давления, движения жидких и газообразных веществ, температуры, концентрации вещества

Пьезоэлектрические преобразователи силы, давления и ускорения

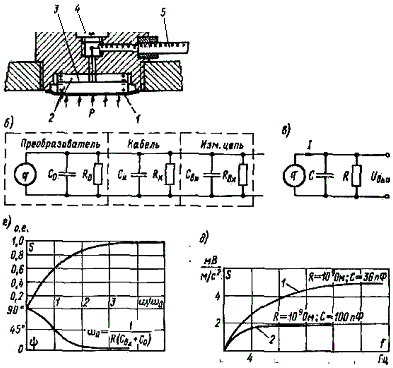

Устройство и измерительные цепи. На рис. 2-16, а схематически изображено устройство пьезоэлектрического преобразователя. Измеряемое давление Р действует на мембрану 7, представляющую собой дно корпуса преобразователя. Наружные обкладки кварцевых пластин заземляются, а средняя обкладка (латунная фольга 3) изолируется относительно корпуса самим кварцем, имеющим очень высокое удельное сопротивление. Кварцевые пластины Х-среза 2 соединены параллельно. Сигнал с кварцевых пластин снимается экранированным кабелем 5. Для удобства соединения вывода от фольги с внутренней жилой кабеля в корпусе преобразователя предусмотрено отверстие, закрываемое пробкой 4.

Выходная мощность пьезоэлектрических преобразователей очень мала, поэтому на выходе преобразователя должен быть включен усилитель с возможно большим входным сопротивлением.

Рис. 2-16

Эквивалентная схема преобразователя, соединенного кабелем с измерительной цепью, представлена на рис. 2-16, б, на котором С0 – емкость между гранями пьезоэлектрика (емкость преобразователя); СК – ёмкость кабеля между жилой и экраном и СВХ – входная емкость измерительной цепи; R0 – сопротивление преобразователя; RК - сопротивление изоляции кабеля; RВХ – входное сопротивление измерительной цепи.

Эквивалентную схему можно упростить согласно рис. 2-16, в, где сопротивление R равно сопротивлению параллельного соединения R0, RК и RВХ и емкость С= С0 + СК + СВХ.

При синусоидальной силе f =Fmsint, мгновенный ток

i=dq/dt=d(d11Fmsint)/dt.

Выходное напряжение преобразователя подключенной к нему измерительной цепи составляет:

![]() ,

,

где

![]()

Как видно из последнего выражения, амплитуда напряжения и сдвиг фаз между напряжением и измеряемой силой зависят от частоты:

![]() =/2+arctgRC.

=/2+arctgRC.

Амплитудно-частотная

и фазо-частотная характеристики

преобразователя, включенного в

измерительную цепь, представлены на

рис. 2-16, г.

Из приведенных выражений следует, что

напряжение на входе усилителя не будет

зависеть от частоты только при высоких

частотах >1/(RC)

и будет равно

![]() .

.

Из этого выражения

видно, что выходное напряжение

преобразователя зависит от емкости

входной цепи. Поэтому если в характеристиках

преобразователя указывается его

чувствительность по напряжению, то

обязательно должна быть указана и

емкость, соответствующая этой

чувствительности. В ряде случаев

указывается чувствительность по

заряду Sq=q/F

и собственная емкость преобразователя

С0

или напряжение

холостого хода

![]() и также собственная емкость преобразователя.

Во всех случаях, зная суммарную емкостьС,

можно рассчитать выходное напряжение

преобразователя.

и также собственная емкость преобразователя.

Во всех случаях, зная суммарную емкостьС,

можно рассчитать выходное напряжение

преобразователя.

Для расширения частотного диапазона измеряемых величин в сторону низких частот, очевидно, следует увеличить постоянную времени цепи = RC. Для того чтобы получить представление о значениях сопротивлений и емкостей, на рис. 2-16, д приведены кривые 1 и 2 чувствительности пьезоэлектрического акселерометра в функции частоты для различных сочетаний R и С. Расширение частотного диапазона путем увеличения емкости С (кривая 2) легко осуществляется включением параллельно преобразователю конденсаторов, однако это приводит к уменьшению выходного напряжения преобразователя. Увеличение сопротивления R приводит к расширению частотного диапазона без потери чувствительности, но повысить сопротивление можно только путем улучшения качества изоляции и применения усилителей с высокоомным входом.

Собственное сопротивление пьезоэлемента R0 определяется удельным сопротивлением материала пластин и их поверхностным сопротивлением. Первая составляющая, в особенности для кварца (1015 – 1016 Ом), как правило, значительно больше второй, поэтому определяющим является поверхностное сопротивление, для повышения которого до R=1091010 Ом преобразователь приходится герметизировать, защищая его поверхности от влажности и загрязнения.

До недавнего времени измерительные цепи пьезодатчиков выполнялись в виде усилителей напряжения с высокоомным входом. В этой цепи используется неинвертирующий усилитель на основе операционного усилителя с входным каскадом на полевом транзисторе. Напряжение, поступающее на вход усилителя, равно:

![]() ,

,

выходное напряжение усилителя

![]() ,

,

где С=С0+СК+С1.

Основным недостатком схемы с усилителем напряжения является зависимость выходного напряжения и чувствительности датчика от емкости кабеля СК (70–150 пФ на каждый метр длины кабеля), которая может существенно изменяться в зависимости от положения кабеля и таких внешних факторов, как температура и влажность. Емкость пьезокварцевого датчика С0 весьма стабильна, однако не превышает 5–50 пФ. Емкость пьезокерамических пластин может достигать 103 пФ, однако значение емкости в этом случае менее стабильно, чем для кварцевых пластин, и может изменяться под действием температуры. Для того чтобы уменьшить нестабильность чувствительности, параллельно входу усилителя включается дополнительная стабильная емкость C1, значение которой определяется допустимой погрешностью чувствительности S=(С0+СК)/(С0+СК+С1). Таким образом, входное напряжение усилителя и чувствительность преобразователя S=Uвх/F при заданной нестабильности емкости определяются допустимой погрешностью.

Выходное напряжение усилителя увеличивается за счет увеличения его коэффициента усиления k=(1 + R2/R1), однако, лишь до известных пределов, так как с ростом коэффициента усиления усилителя и уменьшением глубины обратной связи возрастают погрешности усилителя.

Важной характеристикой измерительной цепи является постоянная времени = RC. Для измерительной цепи с усилителем напряжения сопротивление R определяется параллельно соединенными сопротивлениями изоляции датчика, кабеля, входным сопротивлением усилителя и сопротивлением R3. Наиболее высокое входное сопротивление (до 1013–1015 Ом) обеспечивают МДП-транзисторы, однако они имеют значительно более высокий уровень шумов, чем полевые транзисторы с р-n-переходом; поэтому с высокочувствительными датчиками чаще применяются последние, например транзистор КП303Г, входное сопротивление которого составляет не менее 1011Ом.

Сопротивление R3 стабилизирует уровень выходного напряжения усилителя, определяемый входным током усилителя. Полагая, что входной ток Iвх не превышает 10-11 А, и допуская уровень постоянного напряжения на выходе усилителя до 1 В, можно определить значение R31011Ом.

Анализ отдельных составляющих сопротивления R показывает, что определяющим сопротивлением является, как правило, сопротивление поверхностной утечки датчика и значение R обычно не превышает 109 Ом. Таким образом, даже при емкости С = 1000 пФ постоянная времени 1 с.

В настоящее время наряду с усилителями напряжения с пьезоэлектрическими датчиками применяются также преобразователи заряда в напряжение, называемые усилителями заряда.

Основным достоинством схемы является независимость выходного напряжения от емкости (С0 + СК) и возможность увеличения чувствительности при уменьшении емкости Со.с., однако применять емкости меньше 50–100 пФ, нецелесообразно, так как при этом заметное влияние начинают оказывать паразитные емкости. Вторым достоинством схемы является возможность обеспечения больших постоянных времени. Постоянные времени лучших конденсаторов, определяемые емкостью и сопротивлением изоляции конденсаторов, составляют 104–105 с.

Однако реализовать такую постоянную времени трудно из-за наличия входного тока усилителя. Входные токи усилителей лежат в диапазоне 10-11 – 10-14 А; таким образом, дрейф усилителя по заряду составляет 10–10-2 пКл/с, что при емкости обратной связи Со.с.=100 пФ приводит к дрейфу по напряжению 100–0,1 мВ/с. При дрейфе 100 мВ/с усилитель выходит из режима через 10–100 с. Резистор обратной связи Rо.с. включается для того, чтобы обеспечить режим работы усилителя. Если допускается смещение нуля в пределах 100 мВ, то при Iвх=10-11А сопротивление Rо.с. должно быть не больше 1010 Ом. Реальные постоянные времени датчиков с усилителями заряда составляют 10–100 с. Однако уже при таких постоянных времени оказывается возможным проводить квазистатическую градуировку пьезоэлектрических датчиков, что является огромным достоинством измерительной цепи с усилителем заряда.

Конструкции пьезоэлектрических преобразователей. Достоинствами пьезоэлектрических преобразователей являются малые габариты, простота конструкции, надежность в работе, возможность измерения быстропеременных величин, очень высокая точность преобразования механических напряжений в электрический заряд. Для кварца, который по своим упругим свойствам близок к идеальному телу, преобразование механического напряжения в электрический заряд осуществляется с погрешностью 10-4–10-6. В последние годы в связи с развитием высокоточной электроники появилась возможность реализовать эту точность в широком частотном диапазоне и в измерительных цепях, преобразующих заряд. Таким образом, пьезоэлектрические преобразователи в перспективе являются наиболее точными преобразователями для датчиков давлений, ускорений, сил.

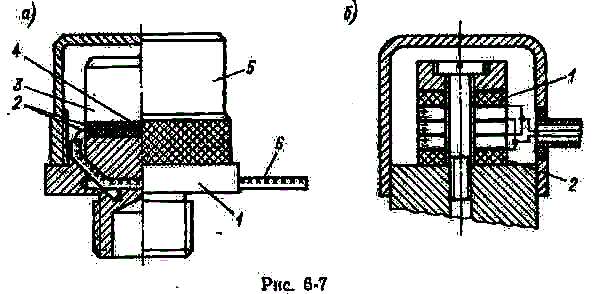

Рис. 2-17

На рис. 2-17, а представлена конструкция пьезоэлектрического датчика ускорений. Все элементы датчика крепятся к основанию 1, выполненному из титана. Преобразователь 2 состоит из двух включенных параллельно пьезоэлементов из кварца Х-среза. Инерционная масса 3 для уменьшения габаритов датчика изготовлена из легкообрабатываемого сплава ВНМЗ-2 с высокой плотностью 18 Мг/м3 (18 г/см3). Сигнал с кварцевых пластин снимается при помощи вывода из латунной фольги 4, соединенного с кабелем 6. Кабель крепится к основанию при помощи пайки. Датчик закрывается крышкой 5, навинчиваемой на основание. На основании 1 нарезана резьба для крепления датчика на объекте. Масса датчика 35 г, рабочий диапазон 1–150 м/с2.

При конструировании датчика акселерометра одним из основных вопросов является крепление пьезочувствительных пластин к основанию и инерционной массе. Сочленение пластин с основанием и инерционной массой в датчике, представленном на рис. 2-17, а, осуществляется посредством пайки. К кабелю, соединяющему датчик акселерометра с усилителем, предъявляются следующие требования: большое сопротивление изоляции, малая емкость между жилой и экраном, гибкость и антивибрационность. Последнее означает, что при вибрации кабель не должен наводить на вход усилителя ЭДС, возникающую в результате трения изоляции об экран при тряске кабеля. Лучшим является кабель типа АВК-3, его емкость составляет 70–80 пФ/м.

При длинных линиях связи между датчиком и усилителем для уменьшения помехи необходимо симметрирование измерительной цепи. В датчике, показанном на рис. 2-17, а, сопротивления связи между выводами и корпусом резко несимметричны, так как вывод 4 от внутренних пластин изолирован от корпуса, а внешние пластины и вывод от них, которым является экран кабеля, непосредственно соединены с корпусом. Для обеспечения симметрии сопротивлений связи датчик выполняется из нечетного числа пластин, соединенных так, как показано на рис. 2-17, б. Сквозь центральные отверстия пластины через изоляторы винтом прижимаются к корпусу. Выводы пластин подключаются к усилителю с симметричным входом.

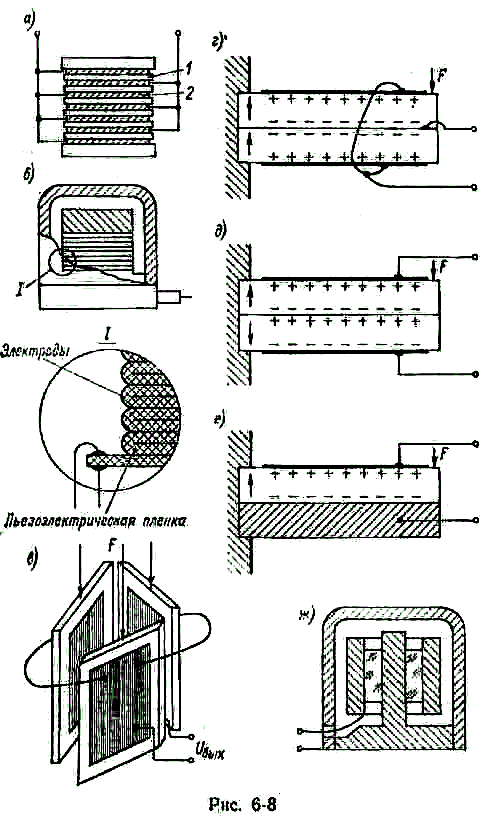

Для повышения чувствительности датчиков используются пьезоэлементы из пьезокерамики, имеющей пьезомодуль значительно выше по сравнению с кварцем. Пьезоэлемент выполняется в виде ряда параллельно соединенных при помощи металлических прокладок 2 пластин 1 (рис. 2-18, а). В этом случае чувствительность преобразователя определяется

S=d11n(Cвх+nC0),

где n – число параллельно соединенных пластин; С0 – емкость одной пластины.

М.И.Субботин предложил ис-пользовать в пьезоэлектрических преобразователях фольгированную с двух сторон пьезоэлектрическую пленку, складывая и после этого запекая ее так, как показано на рис.2-18, б.

Увеличение чувствительности достигается и при использовании поперечного пьезоэффекта, однако в этом случае тонкая пластина, нагружаемая вдоль, может потерять устойчивость. Для повышения устойчивости может быть применена схема нагружения, показанная на рис. 2-18, в. Преобразователь состоит из трех вертикальных пластин Х-среза, все внутренние и все внешние обкладки которых соединены.

В

Рис. 2-18

Для повышения чувствительности используются также пьезоэлементы, работающие на сдвиг. Схематическая конструкция пьезоакселерометра с цилин-дрическим пьезоэлементом, работающим на сдвиг, показана на рис. 2-18, ж.

Выпускаемые в настоящее время фирмой «Брюль и Къер» пьезоакселеро-метры перекрывают диапазон ускорений 2·10-5–106 м/с2. Наиболее высокочастотные акселерометры имеют собственную частоту до 200 кГц при чувствительности 0,004 пКл/(м·с-2). Наиболее высокочувствительные пьезоакселерометры имеют чувствительность до 1000 пКл/(м·с-2), но их собственные частоты не превышают 1 кГц.