- •Введение

- •Истинное и действительное значение физической величины

- •Меры. Измерительный преобразователь, прибор, установка и система

- •Погрешности измерений и измерительных средств.

- •2.1. Упругие элементы измерительных преобразователей Разновидности упругих элементов

- •2.2. Резистивные преобразователи

- •Резистивные делители тока и напряжения

- •Контактные преобразователи и преобразователи контактного сопротивления

- •Реостатные преобразователи

- •Тензорезисторы

- •Пьезоэлектрические преобразователи силы, давления и ускорения

- •Пьезорезонансные преобразователи

- •Термочувствительные пьезорезонансные датчики

- •Коэффициенты термочувствительности

- •Измерительные преобразователи, основанные на использовании поверхностных акустических волн

- •Электростатические преобразователи в вольтметрах и датчиках уравновешивания

- •Емкостные преобразователи

- •2.5. Электромагнитные преобразователи

- •Измерительные трансформаторы и индуктивные делители напряжения

- •Магнитоэлектрические и магнитогидродинамические преобразователи датчиков уравновешивания

- •Электромагнитные преобразователи измерительных механизмов электромеханических приборов

- •Индуктивные преобразователи

- •Магнитоупругие преобразователи

- •Магнитомодуляционные преобразователи

- •Преобразователи на основе эффекта Баркгаузена

- •2.6. Гальваномагнитные преобразователи

- •Преобразователи на эффекте Холла.

- •Магниторезистивные преобразователи.

- •Гальваномагниторекомбинационные преобразователи

- •Магниторезистивные преобразователи

- •Гальваномагниторекомбинационные преобразователи

- •2.7. Электрохимические преобразователи

- •Электрохимические резистивные преобразователи

- •Гальванические преобразователи

- •Кулонометрические преобразователи

- •Полярографические преобразователи

- •Ионисторы

- •Электрокинетические преобразователи

- •2.8. Тепловые преобразователи

- •Термоэлектрические преобразователи, их принцип действия и применяемые материалы

- •Удлинительные термоэлектроды, измерительные цепи

- •Терморезисторы, основы их расчета и применяемые материалы

- •Измерительные цепи терморезисторов

- •Разновидности термочувствительных элементов

- •Промышленные термопары и термометры сопротивления

- •2.9. Оптоэлектрические преобразователи

- •Основные свойства оптического излучения и область применения

- •Оптоэлектрических преобразователей. Источники излучения и приемники.

- •Основные структурные схемы оптоэлектрических преобразователей

- •Основные законы теплового излучения

- •Источники излучения

- •Приемники излучения

- •Основные структурные схемы оптоэлектрических преобразователей

- •Измерения физических величин Методы квантовой метрологии

- •Измерение токов методом ядерного магнитного резонанса

- •Электрофизические методы

- •Калориметрический метод измерений мощности и энергии

- •Измерения параметров магнитных полей

- •Методы измерений механических напряжений, сил, моментов и давления, движения жидких и газообразных веществ, температуры, концентрации вещества

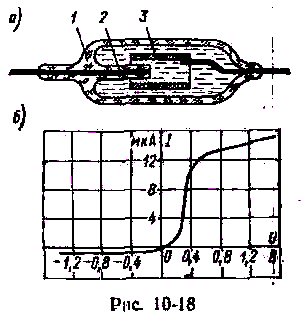

Ионисторы

Ионисторы – это разновидность электрохимических преобразователей, основанных, подобно полупроводниковым транзисторам, на использовании запирающего слоя, обедненного носителями электрических зарядов. Такой слой можно получить в электролитах, содержащих как окисленные, так и восстановленные формы определенных ионов, например I–3/I–, Fe+++/Fe++ и др.

Н

Рис. 2-48

Ионисторы в виде диодов, триодов и тетродов применяются для интегрирования и усиления постоянных токов, для выпрямления, усиления и генерирования переменных токов низкой и инфранизкой частот, а также в качестве элементов памяти, преобразователей импульсов и т.д. Ионисторы обладают малым уровнем собственных шумов. Дрейф выходного сигнала интегратора-тетрода, приведенный ко входу, составляет 10-9 А.

Другой распространенной группой ионисторов являются конвекционные ионисторы, основанные на перемещении окисленных ионов вместе с движущимся электролитом. Такие ионисторы применяются для измерений давлений, ускорений, перемещений, магнитной индукции и др.

Ионисторы отличаются высокой чувствительностью и широким диапазоном измерений. Известны ионисторы с чувствительностью к давлению 60 мкА/Па. Один и тот же преобразователь можно использовать без дополнительных регулировок и переключения пределов для измерения ускорений в диапазоне 0,01–10 м/с2. Частотный диапазон ионисторов главным образом определяется скоростью диффузии ионов, жесткостью мембран и гидродинамическим сопротивлением. Практически частотный диапазон ионисторов лежит в пределах 0,001–200 Гц.

Электрокинетические преобразователи

Рис. 2-49

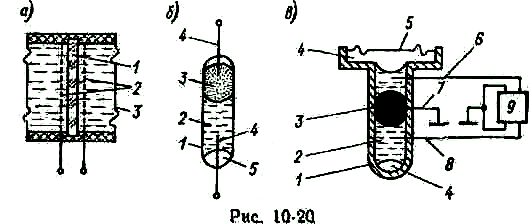

Электрокинетические преобразователи (ЭКП) основаны на использовании разности потенциалов, возникающих при протекании полярной жидкости через пористую перегородку или при деформации границы раздела двух жидкостей, различающихся физическими свойствами. На рис. 2-49, а показан ЭКП давления, состоящий из изоляционной пористой перегородки 1 с диаметром пор 10–100 мкм, по бокам которой расположены сетчатые электроды 2. Корпус преобразователя, закрытый по бокам мембранами 3, заполняется полярной жидкостью (вода, спирт, ацетон и др.). ЭКП такого типа отличаются широким диапазоном измерения (0,1 Па – 1 МПа). Чувствительность к ускорениям составляет 1 мВ/(м/с2).

На рис. 2-49, б изображен капиллярный ЭКП для измерений параметров вибраций. Он состоит из стеклянного капилляра 1, заполненного электролитом 2 и ртутью 3, с которыми контактируют выводы 4. На концах капилляра имеются воздушные пузырьки 5, являющиеся упругими элементами преобразователя. При вибрации, направленной вдоль оси капилляра, возникает возвратно-поступательное движение ртути и электролита, приводящее к деформации границы раздела между ними, поскольку плотности и коэффициенты кинематической вязкости ртути и электролита отличаются на порядок. Возникающая при этом периодическая конвективная диффузия ионов на границе раздела приводит к появлению переменных токов через преобразователь. Частотный диапазон преобразователя в режиме акселерометра 0,1–104 Гц, диапазон измерений 10-5–10 м/с2, чувствительность 0,1–1 мВ/(м/с2).

На рис. 2-49, в показан частотный ЭКП для измерений медленно меняющихся механических величин (перемещения, давления, силы). Капилляр 1, в котором находятся два столбика электролита 2, разделенные каплей ртути 3, и два воздушных пузырька 4, представляет собой резонатор, один конец которого герметически закрыт, а на другом установлена мембрана 5. Резонатор с помощью электродов 6, 7 и 8 подключен к усилителю 9. При подаче напряжения на электроды 6 и 7 происходит деформация границ раздела ртуть – электролит, что приводит к возвратно-поступательному движению ртути и электролита и самовозбуждению автогенератора, колебательным контуром которого является электрокинетический резонатор. Частота автогенератора при отсутствии внешних воздействий определяется параметрами резонатора (жесткость мембраны, масса ртути и электролита, объем воздушных пузырьков). Перемещение мембраны под воздействием внешнего давления приводит к изменению объема воздушных пузырьков и собственной частоты резонатора, которая определяет частоту автогенератора. Изменение давления на мембрану в пределах 10–105 Па или перемещение мембраны в пределах 103–1 мм вызывает изменение частоты автогенератора в пределах 0,5–103 Гц. Чувствительность преобразователя давления 0,1 Гц/Па, преобразователя перемещения 1 Гц/мкм.

Частотные свойства ЭКП определяются гидродинамической инерционностью самого электрокинетического эффекта, гидродинамической инерционностью движения жидкости в капиллярах с учетом вязкости и жидкости, механической инерционностью, обусловленной жесткостью мембран и массой движущейся жидкости. В зависимости от вида и конструкции ЭКП их частотный диапазон составляет от сотых долей герца до нескольких килогерц.