- •Введение

- •Истинное и действительное значение физической величины

- •Меры. Измерительный преобразователь, прибор, установка и система

- •Погрешности измерений и измерительных средств.

- •2.1. Упругие элементы измерительных преобразователей Разновидности упругих элементов

- •2.2. Резистивные преобразователи

- •Резистивные делители тока и напряжения

- •Контактные преобразователи и преобразователи контактного сопротивления

- •Реостатные преобразователи

- •Тензорезисторы

- •Пьезоэлектрические преобразователи силы, давления и ускорения

- •Пьезорезонансные преобразователи

- •Термочувствительные пьезорезонансные датчики

- •Коэффициенты термочувствительности

- •Измерительные преобразователи, основанные на использовании поверхностных акустических волн

- •Электростатические преобразователи в вольтметрах и датчиках уравновешивания

- •Емкостные преобразователи

- •2.5. Электромагнитные преобразователи

- •Измерительные трансформаторы и индуктивные делители напряжения

- •Магнитоэлектрические и магнитогидродинамические преобразователи датчиков уравновешивания

- •Электромагнитные преобразователи измерительных механизмов электромеханических приборов

- •Индуктивные преобразователи

- •Магнитоупругие преобразователи

- •Магнитомодуляционные преобразователи

- •Преобразователи на основе эффекта Баркгаузена

- •2.6. Гальваномагнитные преобразователи

- •Преобразователи на эффекте Холла.

- •Магниторезистивные преобразователи.

- •Гальваномагниторекомбинационные преобразователи

- •Магниторезистивные преобразователи

- •Гальваномагниторекомбинационные преобразователи

- •2.7. Электрохимические преобразователи

- •Электрохимические резистивные преобразователи

- •Гальванические преобразователи

- •Кулонометрические преобразователи

- •Полярографические преобразователи

- •Ионисторы

- •Электрокинетические преобразователи

- •2.8. Тепловые преобразователи

- •Термоэлектрические преобразователи, их принцип действия и применяемые материалы

- •Удлинительные термоэлектроды, измерительные цепи

- •Терморезисторы, основы их расчета и применяемые материалы

- •Измерительные цепи терморезисторов

- •Разновидности термочувствительных элементов

- •Промышленные термопары и термометры сопротивления

- •2.9. Оптоэлектрические преобразователи

- •Основные свойства оптического излучения и область применения

- •Оптоэлектрических преобразователей. Источники излучения и приемники.

- •Основные структурные схемы оптоэлектрических преобразователей

- •Основные законы теплового излучения

- •Источники излучения

- •Приемники излучения

- •Основные структурные схемы оптоэлектрических преобразователей

- •Измерения физических величин Методы квантовой метрологии

- •Измерение токов методом ядерного магнитного резонанса

- •Электрофизические методы

- •Калориметрический метод измерений мощности и энергии

- •Измерения параметров магнитных полей

- •Методы измерений механических напряжений, сил, моментов и давления, движения жидких и газообразных веществ, температуры, концентрации вещества

Кулонометрические преобразователи

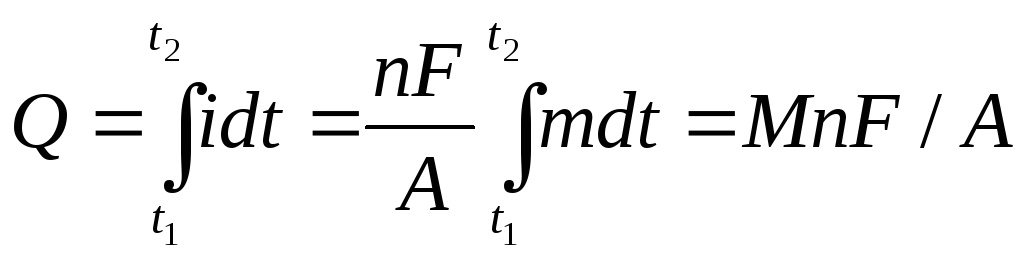

Кулонометрические преобразователи основаны на явлении электролиза. Связь между выделившимся веществом и количеством электричества, пропущенным через преобразователь, определяется уравнением

,

,

где М – масса вещества; п – валентность ионов; F – постоянная Фарадея; А – молекулярная масса вещества.

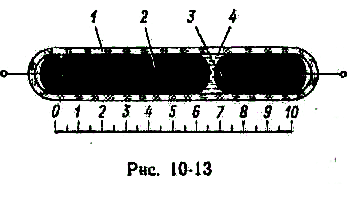

Кулонометрические преобразователи получили наиболее широкое применение для интегрирования токов и напряжений, а также для измерения времени работы различных электротехнических устройств в качестве счетчиков машинного времени. Наряду с этим кулонометрические преобразователи используются для измерения влажности газов, толщины покрытий, в качестве генераторов инфранизких частот, реле времени, бесконтактных управляемых резисторов, ячеек памяти. На рис. 2-47 изображен ртутно-капиллярный кулонометрический преобразователь, состоящий из капиллярной трубки 1 диаметром 0,2–0,3 мм, заполненной двумя столбиками ртути 2 и 3, разделенными каплей раствора 4 солей ртути (например, HgI2). При прохождении через преобразователь постоянного тока происходит электролиз, в результате которого на аноде ртуть растворяется (окисляется)

Hg + 4I– → HgI4– –+2e,

а на катоде – восстанавливается:

HgI4+2e → Hg + 4I.

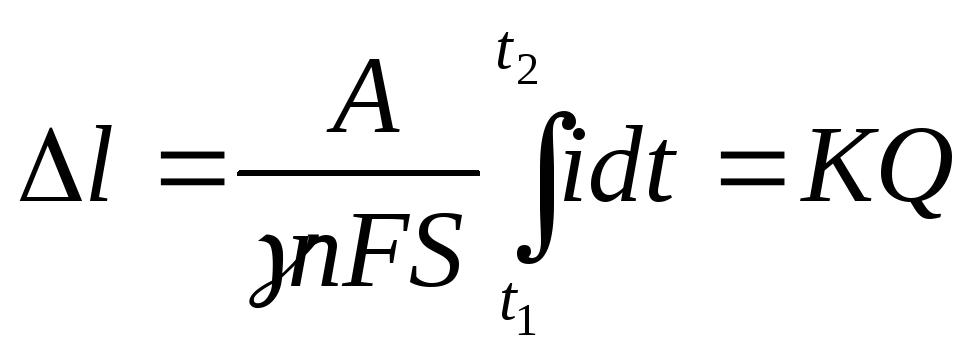

В результате электролиза ртуть с анода переносится на катод, что приводит к перемещению капли электролита вдоль капилляра на длину l, пропорциональную интегралу от тока за время интегрирования. Состав электролита при этом остается неизменным. Уравнение преобразования преобразователя можно представить в виде:

,

,

где А

Рис. 2-47

Погрешности ртутно-капиллярных преобразователей определяются точностью изготовления капилляров, способом снятия информации, а также влиянием внешних факторов, особенно температуры механических воздействий вдоль оси капилляра.

Полярографические преобразователи

Полярографические преобразователи применяются для качественного и количественного химического анализа. Принцип их действия основан на использовании явления поляризации на одном из электродов электролитической ячейки при электролизе исследуемого вещества. Полярографический преобразователь представляет собой ячейку, заполненную раствором анализируемого вещества, с двумя электродами, к которым подводится медленно нарастающее напряжение U от внешнего источника питания.

Ток, проходящий через ячейку, определяется выражением

![]() ,

,

где R – сопротивление ячейки; еа – потенциал анода; ек – потенциал катода.

Для того чтобы поляризация происходила только на одном электроде, его площадь выбирается в несколько сотен раз меньше площади другого электрода. Полагая потенциал неполяризующегося электрода, например еа, достаточно малым, а падение напряжения IR (R = 1000 Ом; I = 10-6 А) намного меньше приложенного напряжения U, можно определить потенциал еk для разных токов как.ekU.

Для воспроизводимости результатов измерения необходимо, чтобы поляризующийся электрод обладал однородной и непрерывно обновляющейся поверхностью и обеспечивалась стационарность процесса диффузии ионов к электроду. Лучше всего этим требованиям удовлетворяет преобразователь с непрерывно обновляющимся капающим ртутным электродом. Анодом является ртуть, заполняющая дно сосуда, катодом – капля ртути, образующаяся на конце капиллярной трубки, наполняемой ртутью из резервуара. Под влиянием собственной тяжести капля ртути падает на дно сосуда, после чего образуется следующая капля, и т.д. Период от начала образования капли до ее отрыва от капилляра обычно составляет 1–6 с. Для создания ртутного капающего электрода используются капиллярные трубки с диаметром капилляра 0,1 мм и длиной 150–200 мм.

К недостаткам ртутного электрода относятся: ядовитость ртути, невозможность исследования расплавленных солей, небольшое допустимое напряжение анодной поляризации (до +0,4 В). Последнее обусловлено электрохимической реакцией растворения ртути (окисление ртути), что не дает возможности производить анализ веществ, окисляющихся труднее ртути, т.е. при положительных потенциалах больше +0,4 В. По этим причинам начинают применяться полярографические преобразователи с твердыми электродами из платины, золота, серебра, никеля и др. Для получения тонкого диффузионного слоя электролита у электрода и обновления этого слоя используются вращающиеся по окружности или вибрирующие твердые электроды. При этом также увеличивается чувствительность преобразователя вследствие усиления диффузии вещества к электроду.