- •Введение

- •Истинное и действительное значение физической величины

- •Меры. Измерительный преобразователь, прибор, установка и система

- •Погрешности измерений и измерительных средств.

- •2.1. Упругие элементы измерительных преобразователей Разновидности упругих элементов

- •2.2. Резистивные преобразователи

- •Резистивные делители тока и напряжения

- •Контактные преобразователи и преобразователи контактного сопротивления

- •Реостатные преобразователи

- •Тензорезисторы

- •Пьезоэлектрические преобразователи силы, давления и ускорения

- •Пьезорезонансные преобразователи

- •Термочувствительные пьезорезонансные датчики

- •Коэффициенты термочувствительности

- •Измерительные преобразователи, основанные на использовании поверхностных акустических волн

- •Электростатические преобразователи в вольтметрах и датчиках уравновешивания

- •Емкостные преобразователи

- •2.5. Электромагнитные преобразователи

- •Измерительные трансформаторы и индуктивные делители напряжения

- •Магнитоэлектрические и магнитогидродинамические преобразователи датчиков уравновешивания

- •Электромагнитные преобразователи измерительных механизмов электромеханических приборов

- •Индуктивные преобразователи

- •Магнитоупругие преобразователи

- •Магнитомодуляционные преобразователи

- •Преобразователи на основе эффекта Баркгаузена

- •2.6. Гальваномагнитные преобразователи

- •Преобразователи на эффекте Холла.

- •Магниторезистивные преобразователи.

- •Гальваномагниторекомбинационные преобразователи

- •Магниторезистивные преобразователи

- •Гальваномагниторекомбинационные преобразователи

- •2.7. Электрохимические преобразователи

- •Электрохимические резистивные преобразователи

- •Гальванические преобразователи

- •Кулонометрические преобразователи

- •Полярографические преобразователи

- •Ионисторы

- •Электрокинетические преобразователи

- •2.8. Тепловые преобразователи

- •Термоэлектрические преобразователи, их принцип действия и применяемые материалы

- •Удлинительные термоэлектроды, измерительные цепи

- •Терморезисторы, основы их расчета и применяемые материалы

- •Измерительные цепи терморезисторов

- •Разновидности термочувствительных элементов

- •Промышленные термопары и термометры сопротивления

- •2.9. Оптоэлектрические преобразователи

- •Основные свойства оптического излучения и область применения

- •Оптоэлектрических преобразователей. Источники излучения и приемники.

- •Основные структурные схемы оптоэлектрических преобразователей

- •Основные законы теплового излучения

- •Источники излучения

- •Приемники излучения

- •Основные структурные схемы оптоэлектрических преобразователей

- •Измерения физических величин Методы квантовой метрологии

- •Измерение токов методом ядерного магнитного резонанса

- •Электрофизические методы

- •Калориметрический метод измерений мощности и энергии

- •Измерения параметров магнитных полей

- •Методы измерений механических напряжений, сил, моментов и давления, движения жидких и газообразных веществ, температуры, концентрации вещества

Индуктивные преобразователи

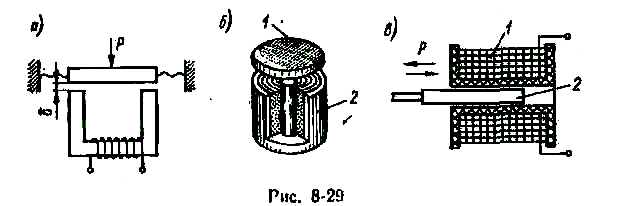

Типы индуктивных преобразователей. На рис. 2-37, а изображен наиболее распространенный преобразователь с малым воздушным зазором , который изменяется под действием измеряемой величины Р. Рабочее перемещение в преобразователях с переменным зазором составляет 0,01–10 мм. В этих преобразователях могут быть использованы ферритовые элементы 2 (рис. 2-37, б), выпускаемые промышленностью; для изготовления подвижного сердечника 1 используется основание такого же элемента 2, стенки которого сошлифовываются. На рис. 2-37, в изображен преобразователь с разомкнутой магнитной цепью. Он представляет собой катушку 1, внутри которой помещен стальной сердечник 2. Перемещение сердечника вызывает изменение индуктивности катушки. Этот тип преобразователя применяется для измерения значительных перемещений сердечника (10–100 мм).

Рис. 2-37

Одним из основных достоинств индуктивных преобразователей является возможность получения большой мощности преобразователя (до 1–5 В·А), что позволяет пользоваться сравнительно малочувствительным указателем на выходе измерительной цепи и регистрировать измеряемую переменную величину самописцем или вибратором осциллографа без предварительного усиления. Лишь при малогабаритных преобразователях приходится прибегать к включению усилителя.

Измерительные цепи индуктивных преобразователей. Наиболее распространенной измерительной цепью является неравновесный измерительный мост, в два плеча которого включены две половины дифференциального преобразователя. Как было показано выше, с измеряемой величиной линейно связана проводимость преобразователя. Поэтому оптимальным является включение преобразователей параллельно источнику и питание моста от источника напряжения. Уравновешивание моста в начальном положении, т.е. при отсутствии входной величины (технологически трудно получить точное равенство сопротивлений двух половин преобразователя), производится по двум составляющим – изменением сопротивления нерабочего плеча Z3 или Z4 и изменением сопротивления r0, включаемого в плечо, имеющее меньшее активное сопротивление. Если при = 0 цепь была уравновешена, то при 0 через указатель потечет ток, равный Iут=UY, где Y – приращение электрической проводимости преобразователя.

Ток Iут сдвинут по фазе относительно напряжения питания. Угол сдвига = 90°, если Rук→0, и =0 при Rук→; при согласовании сопротивления указателя с выходным сопротивлением моста = 45°. Это обстоятельство необходимо учитывать при наличии в измерительной цепи фазочувствительных устройств.

Магнитоупругие преобразователи

Принцип действия магнитоупругих преобразователей основан на изменении магнитной проницаемости ферромагнитных тел в зависимости от возникающих в них механических напряжений (магнитоупругий эффект), обусловленных воздействием на ферромагнитные тела механических сил Р (растягивающие, сжимающие, изгибающие, скручивающие). Изменение магнитной проницаемости / для различных материалов составляет 0,5–3% при изменении на 1 МПа.

Типы магнитоупругих преобразователей можно разбить на две основные группы. К первой группе относятся преобразователи, в которых используются изменения магнитной проницаемости чувствительного элемента в одном направлении; магнитный поток в них направлен в большей части магнитной цепи вдоль линии действия усилия. В преобразователях этой группы под действием измеряемой силы изменяется индуктивность обмотки или индуктивность между обмотками. В первом случае реализуется цепь преобразований P→→→Zм→L→Z, во втором – P→→→Zм→M→E2.

Ко второй группе относятся преобразователи, в которых используется изменение магнитной проницаемости одновременно в двух взаимно перпендикулярных направлениях или, иначе говоря, магнитная анизотропия материала чувствительного элемента. В этих преобразователях магнитный поток направлен под углом 45° к линии действия измеряемого усилия. В ненагруженном состоянии преобразователя силовые линии первичной обмотки располагаются симметрично и не сцепляются со вторичной обмоткой. В результате этого ЭДС вторичной обмотки равна нулю. После приложения усилия вследствие изменения магнитной проницаемости материала магнитные силовые линии «вытягиваются» в направлении той проницаемости, которая больше, и «сокращаются» в направлении проницаемости, которая меньше. При этом они сцепляются со вторичной обмоткой, индуктируя в ней ЭДС, пропорциональную приложенному к преобразователю усилию. При изменении знака нагрузки изменяется и фаза выходной ЭДС. Из-за начальной магнитной анизотропии материала при отсутствии нагрузки уже существует некоторая ЭДС. Для ее уменьшения в датчиках из листового материала чередуют листы с взаимно перпендикулярными направлениями проката, кроме этого, специальным образом располагают отверстия, выбирая угол между обмотками, используют дополнительную обмотку или магнитный шунт.

Магнитоанизотропные свойства проявляются и при скручивании ферромагнитных тел. Этот эффект, называемый эффектом Видемана, заключается в том, что при прохождении тока через стержень, на который воздействует крутящий момент, в нем, кроме кругового магнитного потока, возникает продольный магнитный поток, наводящий в обмотке, намотанной на стержень, ЭДС, пропорциональную крутящему моменту. При скручивании ферромагнитного стержня, находящегося в продольном магнитном поле в нем появляется винтовая составляющая потока, которую можно считать результатом суперпозиции продольного и кругового потоков. Круговой поток наводит в контуре, образованном стержнем и подключенным к нему милливольтметром, ЭДС, пропорциональную потоку и зависящую от крутящего момента. Датчики, основанные на эффекте Видемана, подробно исследованы Е.Ф. Фурмаковым. Приводятся следующие экспериментальные данные: при диаметре скручиваемой проволоки из стали марки «Э» 1,5 мм и длине активного участка 30 мм поле возбуждения частотой 1000 Гц и напряженностью Н=500 А/м наводит ЭДС е = 20 мВ при крутящем моменте Мкр=10-2 Н·м.

Область применения магнитоупругих преобразователей. Магнитоупругие датчики применяются для измерения сил, давлений, крутящих моментов. Мощность, развиваемая датчиком, как правило, достаточна для непосредственного включения указателя без предварительного усиления. Датчик обладает высокой надежностью, так как не имеет подвижной части, перемещающейся под действием входной величины. Датчик представляет собой жесткий элемент, имеющий собственную частоту колебаний в диапазоне 1–10 кГц и позволяющий измерять как статические, так и высокочастотные динамические величины. Механическое напряжение в материале датчика составляет 10–50 МПа. Учитывая, что рабочее сечение магнитопровода обычно не менее 25 мм2, можно оценить минимальный диапазон измерения датчика по силе значением 250 Н, по давлению – примерно 107 Па.