- •Введение

- •Истинное и действительное значение физической величины

- •Меры. Измерительный преобразователь, прибор, установка и система

- •Погрешности измерений и измерительных средств.

- •2.1. Упругие элементы измерительных преобразователей Разновидности упругих элементов

- •2.2. Резистивные преобразователи

- •Резистивные делители тока и напряжения

- •Контактные преобразователи и преобразователи контактного сопротивления

- •Реостатные преобразователи

- •Тензорезисторы

- •Пьезоэлектрические преобразователи силы, давления и ускорения

- •Пьезорезонансные преобразователи

- •Термочувствительные пьезорезонансные датчики

- •Коэффициенты термочувствительности

- •Измерительные преобразователи, основанные на использовании поверхностных акустических волн

- •Электростатические преобразователи в вольтметрах и датчиках уравновешивания

- •Емкостные преобразователи

- •2.5. Электромагнитные преобразователи

- •Измерительные трансформаторы и индуктивные делители напряжения

- •Магнитоэлектрические и магнитогидродинамические преобразователи датчиков уравновешивания

- •Электромагнитные преобразователи измерительных механизмов электромеханических приборов

- •Индуктивные преобразователи

- •Магнитоупругие преобразователи

- •Магнитомодуляционные преобразователи

- •Преобразователи на основе эффекта Баркгаузена

- •2.6. Гальваномагнитные преобразователи

- •Преобразователи на эффекте Холла.

- •Магниторезистивные преобразователи.

- •Гальваномагниторекомбинационные преобразователи

- •Магниторезистивные преобразователи

- •Гальваномагниторекомбинационные преобразователи

- •2.7. Электрохимические преобразователи

- •Электрохимические резистивные преобразователи

- •Гальванические преобразователи

- •Кулонометрические преобразователи

- •Полярографические преобразователи

- •Ионисторы

- •Электрокинетические преобразователи

- •2.8. Тепловые преобразователи

- •Термоэлектрические преобразователи, их принцип действия и применяемые материалы

- •Удлинительные термоэлектроды, измерительные цепи

- •Терморезисторы, основы их расчета и применяемые материалы

- •Измерительные цепи терморезисторов

- •Разновидности термочувствительных элементов

- •Промышленные термопары и термометры сопротивления

- •2.9. Оптоэлектрические преобразователи

- •Основные свойства оптического излучения и область применения

- •Оптоэлектрических преобразователей. Источники излучения и приемники.

- •Основные структурные схемы оптоэлектрических преобразователей

- •Основные законы теплового излучения

- •Источники излучения

- •Приемники излучения

- •Основные структурные схемы оптоэлектрических преобразователей

- •Измерения физических величин Методы квантовой метрологии

- •Измерение токов методом ядерного магнитного резонанса

- •Электрофизические методы

- •Калориметрический метод измерений мощности и энергии

- •Измерения параметров магнитных полей

- •Методы измерений механических напряжений, сил, моментов и давления, движения жидких и газообразных веществ, температуры, концентрации вещества

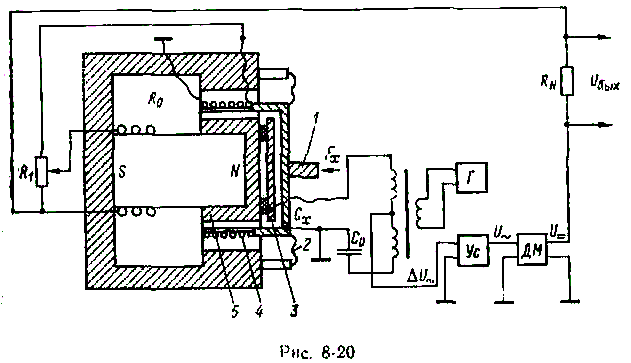

Магнитоэлектрические и магнитогидродинамические преобразователи датчиков уравновешивания

Магнитоэлектрические обратные преобразователи (МЭОП) используются в наиболее точных приборах для измерения давления и ускорения, широкое применение нашли они также в цифровых бескоромысловых весах.

Принцип действия

датчика уравновешивания

с МЭОП поясняется рис. 2-35. Измеряемая

сила Fx

действует на подвижную часть датчика

1,

закрепленную относительно корпуса на

растяжках, мембране или плоских пружинах

2.

Обмотка 4,

расположенная на цилиндричес-ком

каркасе, находится в радиальном зазоре

магнитной системы. Торец каркаса и

пластина 3,

укрепленная с помощью и

Рис. 2-35

F=мэI=BlwI,

где В – индукция в зазоре магнита; l – средняя длина витка катушки; w – число витков катушки.

Работа датчика описывается уравнением Fx = F+F, и о значении измеряемой силы можно судить по току I, измеряемому по падению напряжения на образцовом резисторе RN. Поскольку значение F равно не более (0,01 — 0,001) F, то точность датчика определяется в основном точностью обратного преобразователя, т.е. стабильностью коэффициента . Силы, создаваемые МЭОП, составляют от 10-2 Н в акселерометрах до 10–102 Н в весах[1].

Погрешности лучших МЭОП оцениваются значениями порядка 0,01– 0,005%.

Основными причинами возникновения погрешности (при условии, что температура внешней среды неизменна) являются:

а) нестабильность свойств магнита магнитной системы;

б) неоднородность магнитного поля в диапазоне перемещения катушки;

в) изменение индукции магнита вследствие воздействия на него МДС, создаваемой при прохождении тока через катушку;

г) наличие электромагнитной составляющей силы Fэм=0,5I2dL/dX, возникающей в случае, если индуктивность катушки изменяется при ее перемещении Х;

д) нагрев катушки собственным током.

Для уменьшения погрешности от нестабильности следует при конструировании магнитной системы особое внимание уделить жесткости соединения магнита с магнитопроводом и после сборки подвергнуть преобразователь старению путем многократных изменений температуры. Чтобы избежать влияния близости ферромагнитных масс, преобразователь надо выполнять с внутренним магнитом; в этом случае внешний магнитопровод служит достаточно хорошим экраном.

Погрешность от неравномерного распределения индукции в зазоре появляется из-за того, что при смещении катушки на расстояние часть ее витков с левой стороны переместится из области магнитного поля со средней индукцией B'0 в область со средней индукцией B'0 + B1, а правые витки – в область В'0 – B2.

Погрешность определяется формулой

![]() ,

,

где B1 и B2 – средние изменения индукции на соответствующих участках при перемещении катушки на расстояние ; l – длина катушки; В0 – средняя индукция в области расположения катушки.

Погрешность будет тем меньше, чем меньше перемещение катушки, и поскольку в приборах уравновешивания перемещение подвижной части не превышает 0,01–0,1 мм, то эта погрешность достаточно мала. Однако для ее уменьшения размеры катушки должны быть выбраны таким образом, чтобы катушка при перемещении не приближалась к краю зазора ближе, чем на его длину . При необходимости увеличения габаритов катушки можно сделать ее длину l больше ширины зазора l0 на величину l – l0 = 0,8 . Тогда при небольшом смещении катушки (<0,1 ) изменения индукции B1 и B2 будут иметь разные знаки и примерно одинаковое значение.

Существенное уменьшение погрешностей от воздействия МДС катушки достигается использованием симметричной магнитной системы. Погрешность, вызываемая гистерезисом, для такой магнитной системы не превышает 0,03% при МДС катушки до 100 А и длине магнитов (ЮНДК24) 20 мм.

В конструкциях с одним магнитом следует предусмотреть специальную обмотку, МДС которой компенсирует МДС катушки, например, так, как это показано на рис. 2-35 (обмотка R0). Ток в обмотке R0 и, следовательно, создаваемую им дополнительную МДС можно регулировать перемещением движка на резисторе R1 таким образом, чтобы погрешности гистерезиса и линейности были минимальными во всем рабочем диапазоне прибора.