- •1. Уровни энергии электронов в кристалле.

- •2. Тепловая генерация электронно-дырочных пар

- •3. Энергия электронов в кристалле полупроводника

- •4. Проводимость полупроводников

- •5. Примесные полупроводники

- •6. Понятие о фононах

- •1. Концентрация носителей заряда в собственном полупроводнике

- •2. Концентрация носителей заряда

- •3. Электропроводность полупроводников

- •4. Эффект Холла

- •1. Собственное поглощение света при прямых переходах

- •2. Собственное поглощение света при непрямых переходах

- •3. Примесное поглощение света

- •4. Равновесные и неравновесные носители заряда

- •5. Механизмы рекомбинации

- •6. Поверхностная рекомбинация

- •7. Релаксация неравновесных носителей заряда

- •8. Фотопроводимость

- •1. Электронно-дырочный переход

- •2. Равновесное состояние р-n-перехода

- •3. Контактная разность потенциалов

- •4. Толщина р-n-перехода

- •5. Токи в равновесном р-n-переходе

- •8. Вольт-амперная характеристика р-n-перехода

- •9. Барьерная емкость р-n-перехода

- •10. Пробой р-n-перехода

- •1. Вырожденные полупроводники

- •2. Неравновесные носители заряда

- •3. Излучательная рекомбинация

- •4. Прямые и непрямые переходы

- •5. Поглощение и усиление света в полупроводниках

- •6. Принцип действия полупроводникового квантового генератора

- •7. Инжекционные полупроводниковый квантовый генератор

- •8. Зависимость мощности оптического

- •9.Спектр излучения

- •10. Расходимость излучения

5. Механизмы рекомбинации

При генерации неравновесные носители заряда получают энергию от внешнего воздействия, например света. Естественно, что при рекомбинации эта энергия должна выделяться.

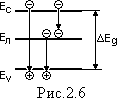

Н аиболее

вероятными механизмами рекомбинации

являются: излучательная рекомбинация

с выделением энергии в виде квантов

света: фононная рекомбинация с передачей

энергии в виде фононов. Указанные

механизмы могут осуществляться как при

рекомбинации зона – зона, так и при

рекомбинации через ловушки, которые

представляют собой уровни энергии в

глубине запрещенной зоны и которые

образованы дефектами решетки и атомами

примеси (рис.2.6).

аиболее

вероятными механизмами рекомбинации

являются: излучательная рекомбинация

с выделением энергии в виде квантов

света: фононная рекомбинация с передачей

энергии в виде фононов. Указанные

механизмы могут осуществляться как при

рекомбинации зона – зона, так и при

рекомбинации через ловушки, которые

представляют собой уровни энергии в

глубине запрещенной зоны и которые

образованы дефектами решетки и атомами

примеси (рис.2.6).

Энергия фонона обычно не превышает 0,05 эВ, поэтому при межзонной рекомбинации при ΔEg≈ 1 эВ необходимо испускание не менее 20 фононов. Так как вероятность многофононных процессов мала, то скорость такой рекомбинации в широкозонных полупроводниках ничтожна.

Излучательная межзонная рекомбинация может происходить в результате как прямых, так и непрямых переходов. Скорость излучательной рекомбинации существенно выше фононной и максимальна у прямозонных полупроводников, так как в непрямозонных для выполнения закона сохранения импульса она должна происходить с испусканием фонона. Вероятность же рекомбинации с участием четырех частиц – элек-трона, дырки, фотона и фонона значительно ниже.

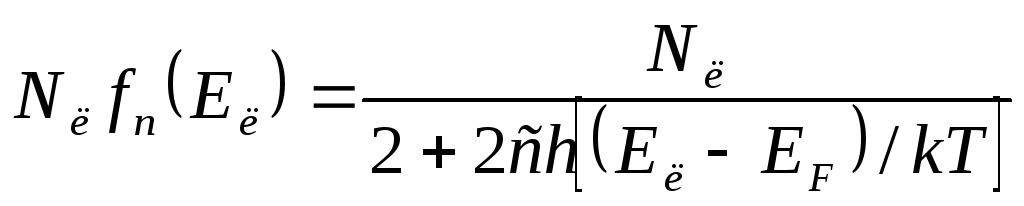

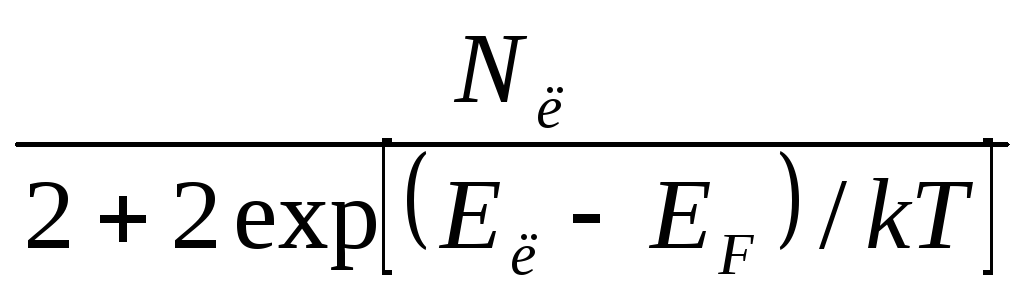

Рекомбинация через ловушки состоит в том, что сначала электрон проводимости, а затем дырка захватываются уровнем ловушки. Излишек энергии при этом выделяется в виде фонона, фотона или их комбинации, например при захвате электрона испускается фотон, при захвате дырки –фонон. Качественно скорость рекомбинации в зависимости от концентрации ловушек, их энергии и положения уровня Ферми определяется произведением вероятностей заполнения ловушки электронами и дырками, поэтому, используя уравнения (В.4) и (В.5), получим

![]() ~

~ ≈

≈ ,

,

где Nл– концентрация ловушек; Ел– уровень энергии ловушки. Отсюда видно, что скорость рекомбинации максимальна, когда уровень Ферми совпадает с уровнем ловушки.

Все рассмотренные виды рекомбинации могут протекать одновременно, причем, как правило, рекомбинация через ловушки имеет наибольшую скорость.

6. Поверхностная рекомбинация

Реальная поверхность полупроводника весьма далека от идеальной, так как на ней всегда имеют место различного рода макроскопические и микроскопические дефекты, связанные с условиями обработки – резкой, полировкой, шлифовкой и т.д. Кроме того, реальная поверхность полупроводника находится в постоянном контакте с окружающей сре-дой, в результате чего на поверхности возможна адсорбция посторонних атомов и молекул, появление окисных пленок и т.д. Все это приводит к появлению локализованных на поверхности полупроводника состояний, которые могут проявлять себя как донорные или акцепторные центры захвата или ловушки электронно-дырочных пар. Это приводит к значительно более высокой скорости рекомбинации на поверхности, нежели в объеме полупроводника.

7. Релаксация неравновесных носителей заряда

Уравнение непрерывности позволяет определить характер изменения концентрации неравновесных носителей заряда во времени. Если напряженность внешнего электрического поля E = 0 и Δn = Δр, то уравнение имеет вид

![]() .

(2.6)

.

(2.6)

Первое слагаемое определяет увеличение концентрации носителей за счет генерации и поэтому взято со знаком «+», второе слагаемое определяет уменьшение концентрации за счет рекомбинации и взято со знаком « - ».

Уравнение (2.6) является дифференциальным линейным первого по-рядка. Пусть в момент времени t = 0 на кристалл полупроводника подано оптическое излучение. Тогда начальное условие имеет вид Δn = 0. Решая (2.6), получим

Δn=Gτ[1 –exp(-t/τ)], (2.7)

Отсюда следует, что концентрация неравновесных носителей при ступенчатом включении освещения изменяется по экспоненте с постоянной времени, равной времени жизни неравновесных носителей заряда, и стремится к своему стационарному значению Δnст=Gτ.

Если же в полупроводнике существуют стационарные носителя заряда и в момент времени t = 0 освещение выключено, то (2.5) можно записать в виде

![]() (2.8)

(2.8)

Решением (2.8) с учетом начального условия Δn= Δnстявляется выражение

Δn= Δnстехр(-t/τ), (2.9)

т.е. спад Δnпроисходит с постоянной времениτ.