- •1. Уровни энергии электронов в кристалле.

- •2. Тепловая генерация электронно-дырочных пар

- •3. Энергия электронов в кристалле полупроводника

- •4. Проводимость полупроводников

- •5. Примесные полупроводники

- •6. Понятие о фононах

- •1. Концентрация носителей заряда в собственном полупроводнике

- •2. Концентрация носителей заряда

- •3. Электропроводность полупроводников

- •4. Эффект Холла

- •1. Собственное поглощение света при прямых переходах

- •2. Собственное поглощение света при непрямых переходах

- •3. Примесное поглощение света

- •4. Равновесные и неравновесные носители заряда

- •5. Механизмы рекомбинации

- •6. Поверхностная рекомбинация

- •7. Релаксация неравновесных носителей заряда

- •8. Фотопроводимость

- •1. Электронно-дырочный переход

- •2. Равновесное состояние р-n-перехода

- •3. Контактная разность потенциалов

- •4. Толщина р-n-перехода

- •5. Токи в равновесном р-n-переходе

- •8. Вольт-амперная характеристика р-n-перехода

- •9. Барьерная емкость р-n-перехода

- •10. Пробой р-n-перехода

- •1. Вырожденные полупроводники

- •2. Неравновесные носители заряда

- •3. Излучательная рекомбинация

- •4. Прямые и непрямые переходы

- •5. Поглощение и усиление света в полупроводниках

- •6. Принцип действия полупроводникового квантового генератора

- •7. Инжекционные полупроводниковый квантовый генератор

- •8. Зависимость мощности оптического

- •9.Спектр излучения

- •10. Расходимость излучения

3. Электропроводность полупроводников

Внешнее электрическое поле напряженностью E, приложенное к полупроводнику n-типа, вызывает направленное движение, дрейф электронов в направлении, противоположном полю. Поскольку плотность тока j есть заряд, проходящий в единицу времени через единичное сечение площадки, перпендикулярной направлению дрейфа электронов, то

j=qnovдр=qnoµnE, (1.16)

где q – заряд электрона: vдр– скорость дрейфа электронов; µn– подвижность электронов, т.е. их дрейфовая скорость в поле единичной напряженности

µn=vдр/E.

Из сравнения (1.16) с законом Ома в дифференциальной форме j = σE следует, что проводимость σ полупроводника n-типа определяется соотношением

σ = qnoµn(1.17).

Основными механизмами, определяющими подвижность электронов, является рассеяние на ионизированных атомах примеси и на тепловых колебаниях кристаллической решетки, которые нарушают их направленное движение и ограничивают значение µn. Сказанное справедливо и для дырок в случае полупроводника р-типа.

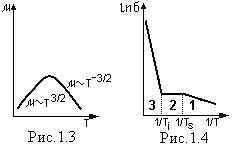

В области низких температур, когда колебания кристаллической решетки малы, основную роль играет рассеяние на ионизированных атомах примеси и µ~Т 3/2. В области высоких температур преобладает рассеяние на тепловых колебаниях решетки, которое возрастает с повышением температуры, и µ~Т-3/2.

Общий вид зависимости µ(Т), обусловленный комбинацией обоих типов рассеяния, показан на рис.1.3. Например, для Ge с концентрацией ионизированных атомов примеси ≈ 1017см-3решетчатое рассеяние преобладает при T > 60 К.

В случае собственного полупроводника выражение для проводи-мости примет вид

σi = q(n0µn + p0µp) = q(µn + µp)ni.

З ная

температурные зависимости концентрации

носителей заряда и их подвижности, можно

определить зависимость проводимости

полу-проводника от температуры.

ная

температурные зависимости концентрации

носителей заряда и их подвижности, можно

определить зависимость проводимости

полу-проводника от температуры.

В случае примесного полупроводника n-типа зависимость lnσ от 1/Т приведена на рис.1.4, где можно выделить три области: низких температур 1, истощения примеси 2 и собственной проводимости 3. В области низких температур согласно (1.12) и (1.17) имеем

![]() ,

где

,

где![]() .

.

Влияние температурной зависимости подвижности носителей сказывается мало в силу преобладающего фактора экспоненциального изменения концентрации носителей от температуры. Поэтому график представляет собой прямую, тангенс угла наклона которой равен ΔEd/2k.

В области истощения примеси концентрация носителей заряда не изменяется, и характер зависимости lnσ от Т определяется температурной зависимостью подвижности носителей. Если в этой области преобладает рассеяние на тепловых колебаниях решетки, то проводимость на этом участке падает.

В области собственной проводимости график lnσ представляет собой прямую с угловым коэффициентом, равным ΔEg/2k.

Экспериментально снятые данные зависимости lnσ от Т позволяют определить ширину запрещенной зоны полупроводника, энергию ионизации примеси и характер рассеяния носителей заряда.

4. Эффект Холла

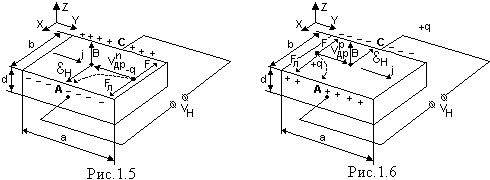

Эффектом Холла называется явление, состоящее в том, что при пропускании тока вдоль проводящей пластинки, помещенной перпендикулярно линиям внешнего магнитного поля, возникает поперечная разность потенциалов вследствие взаимодействия носителей заряда с магнитным полем.

Пусть имеется полупроводник n-типа, имеющий форму прямоугольной пластинки с размерами: длина а, ширинаb, толщинаd(рис..1.5). по пластинке в направлении оси Y протекает электрический ток плотности j = qnovдр, и электроны совершают дрейф в противоположном направлении. Если поместить пластинку в магнитное поле с индукцией B, направленной по оси Z, то на электроны, движущиеся со скоростью vдр, в магнитном поле будет действовать сила Лоренца

![]() .

.

Так как угол между

![]() и

и![]() равен

900, то численное значение силы

Лоренца составляет

равен

900, то численное значение силы

Лоренца составляет

Fл=qvдрВ.

Она направлена, согласно правила буравчика и с учетом знака минус для электрона, по оси Х. Под действием силы Лоренца электроны будут отклоняться в направлении оси Х, заряжая боковую поверхность пластинки А отрицательно. На противоположной боковой поверхности С возникает дефицит электронов, что приведет к возникновению нескомпенсированного положительного заряда. Разделение зарядов приводит к возник-новению электрического поля, направленного от С к А и равного

Eк =VH/b (1.18)

Где VH– э.д.с. Холла – разность потенциалов между точками С и А. Напряженность поля Eк будет расти до тех пор, пока сила, обусловленная этим полем,не скомпенсирует силу Лоренца

qE H=qvдрB

Учитывая (1.18) и то, что плотность тока j=qnovдр, получим

VH= -(1/qno)Bjb. (1.19)

Величина RH= -![]()

н азывается

постоянной Холла, тогда VH = RHBjb

и

азывается

постоянной Холла, тогда VH = RHBjb

и

![]() ,

(1.20)

,

(1.20)

где J – ток, протекающий через пластинку.

Для полупроводников р-типа направление дрейфа дырок совпадает с направлением тока. Сила Лоренца в этом случае будет направлена по оси Х, так как изменяются одновременно и знак, и направление дрейфа (рис.1.6). Но теперь эта сила действует на положительно заряженные частицы, и поэтому точка А окажется под положительным потенциалом относительно точки С. Следовательно, по знаку холловской э.д.с. можно определить знак носителей заряда в полупроводнике. Условились считать знак RHположительным, когда ток переносится дырками, и отрицательным, когда он переносится электронами. Поэтому в формуле (1.19) стоит знак минус. Для полупроводников р-типа

![]() .

(1.21)

.

(1.21)

В случае собственных полупроводников с no= рo= niпостоянная Холла определяется более сложным соотношением

![]() (1.22)

(1.22)

Для большинства полупроводников µn> µpи знакRiH, как правило, является отрицательным.

18

постоянной Холла от температуры полностью определяется температурной зависимостью концентрации носителей заряда. На рис.1.7.а показана зависимость от Т концентрации носителей и на рис.1.7.б – постоянной Холла в соответствующих координатах. Кривая 1 на рис.1.7.б отвечает полупроводнику n-типа, а кривая 2 – полупроводнику р-типа. В области примесной проводимости для полу-проводника р-типа RH> 0, в области собственной проводимости RH< 0, так как µn> µр. Поэтому при переходе к собствен-ной проводимости RHменяет знак, переходя через нуль, а логарифм RHустремляется при этом к - ∞.

Эффект Холла является мощным экспериментальным средством изучения свойств носителей заряда в полупроводниках.

Измерив постоянную Холла, можно определить концентрацию носителей заряда в примесных полупроводниках, используя формулы (1.19) и (1.21), а по направлению э.д.с. Холла определить их знак. Знание RHпозволяет определить подвижность носителей заряда. Умножив RHна проводимость σ = qµn, получим

RnHσ = µn. (1.23)

Значение σ определяется соотношением

![]() ,

(1.24)

,

(1.24)

где V – напряжение, прикладываемое к пластинке. Измерения RHот Т позволяют определить зависимость концентрации носителей заряда и их подвижности от температуры.

П р а к т и ч е с к а я ч а с т ь

Описание лабораторной установки

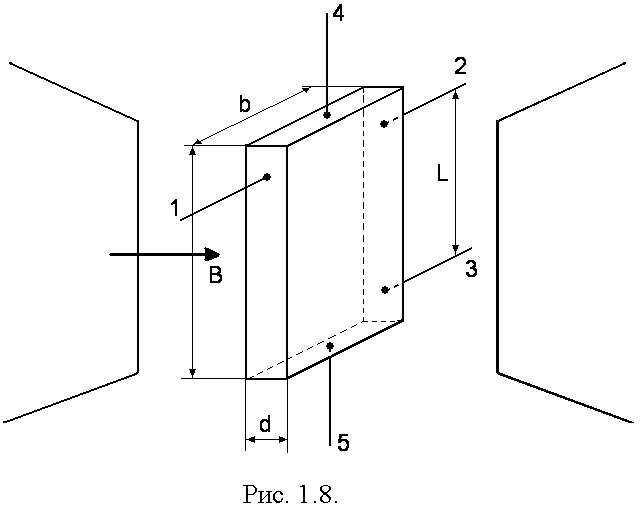

В лабораторной работе используются два образца полупроводниковых кристаллов из германия: собственный и с проводимостью р-типа с размерами: длина а, ширина bи толщинаd. Образцы помещены в термостат и находятся в зазоре магнитопровода постоянного магнита. Размещение одного из кристаллов относительно магнитного поля показано на рис. 1.8. Через контакты 4 и 5 пропускается постоянный ток величинойj. Контакты 2 и 3, расстояние между которыми равноL, служат для измерения продольной разности потенциаловUC, по которой определяется проводимость образцов.

![]()

(1.25)

(1.25)

При измерении напряжения Холла VНна контактах 1 и 2 при В=0 имеется разность

потенциалов, обусловленная

неэквипотенциальностью расположения

контактов 1 и 2, которая обозначается

какUН. Поэтому для

измерения необходимо определить на

контактах 1 и 2 сначалаUНпри В=0, а затем напряжение![]() при включенном магнитном поле, и разность

при включенном магнитном поле, и разность

VH=![]() -UН(1.26)

-UН(1.26)

Значения напряжений UC,UН,![]() считываются со стрелочного индикатора

“ИзмерениеU”. Под

индикатором находятся кнопки переключения

измеряемых напряжений на образцах 1 и

2 с указанием пределов шкалы индикатора.

считываются со стрелочного индикатора

“ИзмерениеU”. Под

индикатором находятся кнопки переключения

измеряемых напряжений на образцах 1 и

2 с указанием пределов шкалы индикатора.

Измерение напряжений производится при

включении тумблера “Измерение”. После

проведения очередного измерения тумблер

надо обязательно выключить. Включение

магнитного поля производится кнопкой![]() .

.

Включение термостата для нагрева образцов полупроводников производится тумблером “Термостат”. Изменение температуры нагрева осуществляется потенциометром и контролируется стрелочным индикатором “Измерение T”, шкала которого отградуирована в градусах Цельсия. При включении термостата загорается сигнальная лампочка. Нагрев образцов до установленной температуры определяется по миганию сигнальной лампочки. Прежде чем приступить к измерениям после начала мигания лампочки необходима минутная выдержка.

Включение прибора в сеть осуществляется тумблером “Сеть – Вкл”.

Исходное положение переключателей: тумблер “Измерение” – “Выкл”, тумблер “Термостат” - “Выкл”, потенциометр установки температуры в крайнем левом положении.

Исходные данные для расчетов:L=7мм,b=2 мм,d=2 мм,J=5mA, В=1 Тл,q=1,6е-19 Кл,ni=2,4е19 м-3,k=1,38е-23 Джград.

Порядок выполнения работы

1. Измерение проводимости и постоянной Холла в зависимости от температуры. (Измерения проводятся при двух значениях температуры, указанных преподавателем.)

а) Включить прибор в сеть. Установить потенциометром по шкале индикатора температуру 300С. Включить термостат. После начала мигания сигнальной лампочки термостата прогреть прибор в течении пяти минут. При выполнении работы периодически проверять установку температуры и при необходимости производить ее корректировку.

б) Нажать кнопку Ucдля образца 1. Включить тумблер “Измерение”. Записать показания прибора в таблицу 1. Выключить тумблер “Измерение”.

Таблица 1

|

T 0С |

T К |

образец 1 |

образец 2 | ||||||||

|

UC mV |

1 Ом м |

UH mV |

mV |

VH mV |

UC mV |

1 Ом м |

UH mV |

mV |

VH mV | ||

|

Т1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Т2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в) Нажать кнопку UНдля образца 1. Включить тумблер “Измерение”. Записать показания прибора в таблицу.

г) При нажатой кнопке

![]() включения магнитного поля, зарегистрировать

показания прибора

включения магнитного поля, зарегистрировать

показания прибора![]() и занести в таблицу. Отпустить кнопку

и занести в таблицу. Отпустить кнопку![]() ивыключить тумблер “Измерение”.

ивыключить тумблер “Измерение”.

д) Нажать кнопку UCдля образца 2. Выждать одну минуту. Включить тумблер “Измерение”. Считать показания прибора,обращая внимание на пределы шкалы. Занести показания в таблицу.Выключить тумблер “Измерение”.

е) Нажать кнопку UHдля образца 2. Включить тумблер “Измерение”. Записать показания прибора в таблицу,обращая внимание на пределы шкалы.

ж) При нажатой кнопке

![]() включения магнитного поля, зарегистрировать

показания прибора

включения магнитного поля, зарегистрировать

показания прибора![]() и занести в таблицу. Отпустить кнопку

и занести в таблицу. Отпустить кнопку![]() ивыключить тумблер “Измерение”.

ивыключить тумблер “Измерение”.

з) Установить потенциометром второе значение температуры, заданное преподавателем. Дождаться начала мигания лампочки термостата. Выждать одну минуту. Приступить к измерениям согласно пунктам б) – ж).

Выключить установку.

2. Рассчитать по формулам (1.25) и (1.20) значения ,ln,RH и занести их в таблицу 2.

Таблица 2

|

T К |

образец 1 |

образец 2 | ||||

|

1 Ом м |

ln |

RH м3Кл |

1 Ом м |

ln |

RH м3Кл | |

|

Т1 |

|

|

|

|

|

|

|

Т2 |

|

|

|

|

|

|

3. По полученным значениям построить графики ln=f(1T) и определить какой образец полупроводникового кристалла является собственным, а какой примесным.

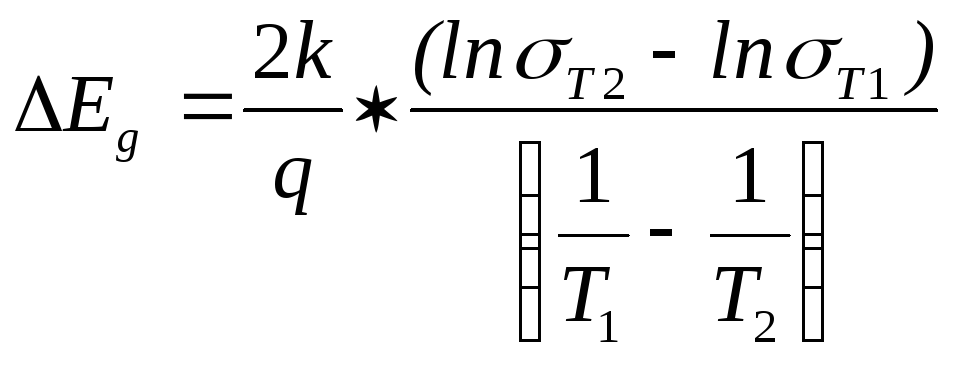

4. Для собственного полупроводника по графику ln=f(1T) и данным таблицы 2 определить ширину запрещенной зоны германия ΔЕg(эВ) по формуле

(эВ)

(эВ)

5. Последующие пункты выполняются по заданию преподавателя.

а) По формуле (1.23) для примесного полупроводника рассчитать подвижность дырок при T=300С.

б) По формуле (1.22) при температуре 300С определить подвижность электронов в собственном полупроводнике, используя значение подвижности для дырок для примесного полупроводника при 300С.

в) Из формулы для RН для примесного полупроводника определить концентрацию основных носителей заряда; используя закон действующих масс определить концентрацию неосновных носителей заряда.

6. Оформить отчет.

Содержание отчета

Цель и задачи исследования.

Основные рабочие формулы.

Результаты эксперимента в виде таблиц и графиков.

Результаты расчетов.

Анализ полученных данных и выводы по работе.

Контрольные вопросы

Зависимость концентрации носителей заряда в собственном полупроводнике от температуры.

Зависимость концентрации носителей заряда в примесном полупроводнике от температуры.

Чем определяется значение температуры истощения примеси и температуры перехода к собственной проводимости.

Зависимость проводимости полупроводника от температуры.

Эффект Холла.

Зависимость постоянной Холла от температуры.

Что позволяют определить и почему температурные зависимости проводимости полупроводника и постоянной Холла.

Лабораторная работа № 2

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОТОПРОВОДИМОСТИ ПОЛУПРОВОДНИОВ

Цель работы: теоретическое изучение явлений генерации и рекомбинации неравновесных носителей заряда, фотопроводимости и экспериментальное определение спектральных характеристик полупроводников и времени жизни неравновесных носителей заряда.

Т е о р е т и ч е с к а я ч а с т ь