- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ЧАСТЬ I. ВАКУУМНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

- •Глава 1. Эмиссионная электроника

- •1.2. Эмиссионная электроника

- •1.2.1. Термоэлектронная эмиссия

- •1.2.2. Термоэлектронная эмиссия с поверхности полупроводников

- •1.2.3. Термокатоды

- •1.2.4. Фотоэлектронная эмиссия

- •1.2.5. Вторичная электронная эмиссия

- •1.2.6. Автоэлектронная эмиссия

- •Контрольные вопросы

- •Глава 2. Движение электронов в вакууме в режиме объемного заряда. Электровакуумные приборы

- •2.1. Диоды

- •2.2. Триоды

- •2.3. Многоэлектродные лампы

- •2.4. Особенности многоэлектродных ламп различного назначения

- •2.5. Генераторные и модуляторные лампы

- •2.6. Электровакуумные приборы диапазона сверхвысоких частот

- •2.6.1. Особенности движения электронов в СВЧ полях

- •2.6.2. Клистроны – приборы с динамическим управлением электронным потоком и резонансными системами

- •2.6.3. Лампы бегущей и обратной волны (ЛБВ и ЛОВ)

- •2.6.4. Лампы со скрещенными полями

- •2.6.5. Усилитель на ЛБВ типа М

- •2.6.6. Генератор на ЛОВ типа М замкнутой конструкции (карсинотрон)

- •2.6.7. Магнетроны

- •2.6.8. Статический режим работы магнетрона

- •2.6.9. Динамический режим работы магнетрона

- •Контрольные вопросы

- •Глава 3. Электронная оптика. Электронно-лучевые приборы

- •3.1. Электронные линзы

- •3.2. Электростатические линзы

- •3.2.1. Диафрагма с круглым отверстием

- •3.2.2. Иммерсионная линза

- •3.2.3. Одиночная линза

- •3.2.4. Иммерсионный объектив

- •3.3. Магнитные линзы

- •3.4. Аберрации электронных линз

- •3.5. Электронно-оптические системы (ЭОС) электронно-лучевых приборов

- •3.6. Отклоняющие системы

- •3.6.1. Электростатическое отклонение электронных пучков

- •3.6.2. Магнитное отклонение электронных пучков

- •3.7. Некоторые особенности электронной оптики интенсивных пучков

- •3.8. Приемные электронно-лучевые трубки

- •3.9. Проекционные ЭЛТ и системы

- •3.10. Запоминающие электронно-лучевые трубки

- •3.11. Передающие электронно-лучевые трубки

- •Контрольные вопросы

- •ЧАСТЬ II. ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

- •Глава 4. Элементарные процессы в плазме

- •4.1. Введение

- •4.2. Упругие соударения электронов с атомами и молекулами газа

- •4.3. Неупругие соударения электронов с атомами и молекулами

- •4.3.1. Возбуждение

- •4.3.2. Ионизация

- •4.3.3. Ступенчатые процессы при возбуждении и ионизации молекул электронным ударом

- •4.3.4. Образование и разрушение отрицательных ионов

- •4.3.5. Диссоциация молекул

- •4.3.6. Рекомбинация

- •4.4. Движение электронов и ионов в газе

- •4.4.1. Дрейфовое движение электронов и ионов

- •4.4.2. Диффузия заряженных частиц в условиях разряда

- •Контрольные вопросы

- •Глава 5. Основные виды электрического разряда в газе

- •5.1. Классификация разрядов

- •5.2. Несамостоятельный газовый разряд

- •5.3. Условие развития самостоятельного разряда. Пробой разрядного промежутка

- •5.3.1. Тлеющий разряд

- •5.3.2. Количественная теория катодной области тлеющего разряда

- •5.3.3. Дуговой разряд

- •5.3.4. Искровой разряд

- •5.3.5. Коронный разряд

- •5.3.6. Высокочастотные разряды

- •5.3.7. Разряды на сверхвысоких частотах

- •Контрольные вопросы

- •Глава 6. Газоразрядная плазма

- •6.1. Основные понятия

- •6.2. Диагностика плазмы

- •6.2.1. Метод зондов Лангмюра

- •6.2.2. Оптические методы исследования плазмы

- •6.2.3. Сверхвысокочастотные методы диагностики плазмы

- •6.3. Теории газоразрядной плазмы

- •Контрольные вопросы

- •Глава 7. Газоразрядные приборы

- •7.1. Приборы тлеющего разряда

- •7.1.1. Световые индикаторы

- •7.1.2. Стабилитроны тлеющего разряда

- •7.1.3. Вентили (газотроны) тлеющего разряда

- •7.1.4. Тиратроны тлеющего разряда

- •7.1.5. Переключаемые световые индикаторы

- •7.2.1. Газоразрядные источники света

- •7.3. Ионизационные камеры и счетчики излучений

- •7.3.1. Ионизационные камеры

- •7.3.2. Пропорциональные счетчики

- •7.3.3. Счетчики Гейгера

- •7.4. Разрядники антенных переключателей

- •7.5. Газоразрядные индикаторные панели

- •7.6. Газоразрядные знаковые индикаторы (монодисплеи)

- •7.6.1. ГИП постоянного тока

- •7.6.2. ГИП переменного тока

- •7.6.3. Получение полутоновых изображений на ГИП

- •Контрольные вопросы

- •ЧАСТЬ III. ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

- •8.1. Концентрация носителей заряда в полупроводниках

- •8.2. Электропроводность полупроводников

- •8.3. Диффузионное движение носителей заряда в полупроводниках

- •8.4. Неравновесные носители заряда в полупроводниках

- •8.5. Поверхностные явления в полупроводниках

- •Контрольные вопросы

- •Глава 9. Электрические переходы

- •9.1. Структура и основные параметры n-p перехода

- •9.2. Равновесное состояние n-p перехода

- •9.3. Неравновесное состояние n-p перехода. Явления инжекции и экстракции носителей заряда

- •9.4. ВАХ идеализированного перехода

- •9.5. ВАХ реального n-p перехода

- •9.7. Емкостные свойства n-p перехода

- •9.8. Контакт металл-полупроводник

- •9.9. Гетеропереходы

- •Контрольные вопросы

- •Глава 10. Полупроводниковые диоды

- •10.1. Выпрямительные диоды

- •10.2. Высокочастотные и сверхвысокочастотные диоды

- •10.3. Импульсные диоды

- •10.4. Стабилитроны

- •10.5. Полупроводниковые управляемые емкости (варикапы)

- •10.6. Туннельные и обращенные диоды

- •10.7. Диоды Шотки

- •10.8. Диоды Ганна

- •10.9. Лавинно-пролетные диоды

- •Контрольные вопросы

- •Глава 11. Биполярные транзисторы

- •11.1. Классификация биполярных транзисторов

- •11.2. Физические процессы в транзисторе

- •11.3. Распределение токов в транзисторе

- •11.4. Эффект модуляции ширины базы

- •11.5. Статические вольтамперные характеристики биполярного транзистора

- •11.6. Частотные характеристики биполярного транзистора

- •Контрольные вопросы

- •Глава 12. Тиристоры

- •12.1. Классификация тиристоров

- •12.2. Распределение токов в тиристоре

- •12.3. Особенности работы управляемых тиристоров

- •12.4. Тиристор с симметричной ВАХ

- •Контрольные вопросы

- •Глава 13. Униполярные полупроводниковые приборы

- •13.1. Классификация и основные особенности

- •13.2. Полевые транзисторы с изолированным затвором (МДП-транзисторы)

- •13.4. Дифференциальные параметры МДП-транзистора

- •13.5. Принцип работы полевого транзистора с управляющим n-p переходом

- •13.6. Частотные характеристики МДП-танзисторов

- •13.7. Сравнительная характеристика МДП и биполярного транзистора

- •13.8. Биполярный транзистор с изолированным затвором (IGBT)

- •Контрольные вопросы

- •Глава 14. Светоизлучающие и фотоэлектронные полупроводниковые приборы

- •14.1. Светоизлучающие полупроводниковые приборы

- •14.1.1. Светодиоды

- •14.2. Фотоэлектронные полупроводниковые приборы

- •14.2.1. Поглощение оптического излучения полупроводниками

- •14.2.2. Фоторезистивный эффект и приборы на его основе

- •14.2.3. Фотоэлектрический эффект в n-р переходе

- •14.2.4. Фототранзисторы и фототиристоры

- •14.2.5. Оптоэлектронные пары

- •Контрольные вопросы

- •Глава 15. Полупроводниковые датчики

- •15.1. Датчики температуры

- •15.2. Датчики деформации

- •15.3. Датчики магнитного поля

- •Контрольные вопросы

- •Глава 16. Основы квантовой электроники

- •16.2. Физические основы взаимодействия излучения с веществом

- •16.2.1. Форма и ширина спектральной линии

- •16.3. Устройство и принципы работы лазеров

- •16.3.1. Рабочее вещество

- •16.3.2. Создание инверсии

- •16.3.3. Условия создания инверсной населенности

- •16.3.4. Двухуровневая система

- •16.3.5. Трехуровневые системы

- •16.3.6. Четырехуровневая система

- •16.3.7. Оптические резонаторы

- •16.3.8. Условия самовозбуждения и насыщения усиления

- •16.4. Свойства лазерного излучения

- •16.4.1. Монохроматичность

- •16.4.2. Когерентность

- •16.4.3. Поляризация излучения

- •16.4.4. Направленность и возможность фокусирования излучения

- •16.4.5. Яркость и мощность излучения

- •16.5. Типы лазеров

- •16.5.1. Твердотельные лазеры

- •16.5.2. Рубиновый лазер

- •16.5.3. Неодимовый стеклянный лазер

- •16.5.4. Nd – ИАГ – лазеры

- •16.5.5. Газовые лазеры

- •16.5.6. Атомные лазеры

- •16.5.7. Лазеры на парах металлов

- •16.5.8. Ионные лазеры

- •16.5.9. Молекулярные лазеры

- •16.5.10. Эксимерные лазеры

- •16.5.11. Газовые лазеры в инфракрасной области спектра

- •16.5.12. Химические лазеры

- •16.5.13. Газодинамические лазеры

- •16.5.14. Электроионизационные лазеры

- •16.5.15. Полупроводниковые лазеры

- •16.5.16. Жидкостные лазеры

- •Контрольные вопросы

- •Глава 17. Основы оптоэлектроники

- •17.1. Этапы и перспективы развития оптической электроники

- •17.2. Источники излучения для оптоэлектроники

- •17.3. Фотоэлектронные приемники излучения

- •17.4. Модуляция лазерного излучения

- •17.4.1. Физические основы модуляции лазерного излучения

- •17.4.2. Оптические модуляторы

- •17.4.3. Дефлекторы

- •17.5.1. Элементная база ВОЛС

- •17.5.2. Классификация ВОЛС

- •17.6. Оптические методы запоминания и хранения информации. Оптические (лазерные) диски

- •17.7. Голографические системы хранения и обработки информации

- •17.7.1. Принцип голографии

- •17.7.2. Голографическое запоминающее устройство

- •17.7.3. Голографические схемы записи и считывания информации

- •17.8. Системы отображения информации

- •17.8.1. Особенности зрительного восприятия информации

- •17.8.2. Физические эффекты, используемые для отображения информации

- •17.8.3. Жидкокристаллические индикаторы

- •17.8.4. Жидкокристаллические индикаторные панели

- •17.9. Электролюминесцентные индикаторы

- •17.10. Дисплеи с полевой (автоэлектронной) эмиссией

- •17.11. Отражающие дисплеи (электронная бумага)

- •17.12. Системы отображения информации на основе полупроводниковых светодиодов

- •Контрольные вопросы

- •ЧАСТЬ V. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, МИКРО И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

- •Глава 18. Предмет микроэлектроники

- •18.1. Основные термины и определения

- •18.2. Классификация ИМС

- •18.2.1. Плёночные ИМС

- •18.2.2. Гибридные ИС

- •18.2.3. Полупроводниковые ИМС

- •18.2.4. Совмещенные ИМС

- •18.3. Система обозначений ИМС

- •Контрольные вопросы

- •Глава 19. Биполярные структуры в микроэлектронике

- •19.1. Транзисторы с изоляцией на основе n-p перехода

- •19.2. Транзисторы с диэлектрической изоляцией

- •19.3. Транзисторы с комбинированной изоляцией

- •19.4. Транзисторы типа p–n–p

- •19.5. Многоэмиттерные транзисторы

- •19.6. Многоколлекторные транзисторы

- •19.7. Транзисторы с диодом Шотки

- •19.8. Интегральные диоды и стабилитроны

- •Контрольные вопросы

- •Глава 20. Униполярные структуры в микроэлектронике

- •20.1.1. МДП–транзистор с алюминиевым затвором

- •20.1.3. Конструкция Д–МДП–транзисторов

- •20.1.4. Комплементарные микроэлектронные структуры

- •20.2.1. Пороговое напряжение

- •20.2.2. Вольт-амперные характеристики

- •20.4. Принцип действия МЕП-транзистора

- •20.5. Элементы полупроводниковых постоянных запоминающих устройств (ПЗУ)

- •20.5.1. МНОП-транзистор

- •20.5.3. Двухзатворный МДП–транзистор

- •Контрольные вопросы

- •Глава 21. Микроэлектроника субмикронных СБИС

- •21.2. Методы улучшения характеристик субмикронных МДП-транзисторов

- •21.2.1. Ореол

- •21.2.2. Ретроградное распределение

- •21.2.3. Подзатворный диэлектрик

- •21.2.4. Области стока и истока

- •21.2.5. Напряженный кремний

- •21.3. Субмикронные МДП-транзисторы на диэлектрических подложках

- •21.3.1. Структуры «кремний на изоляторе»

- •21.3.2. Cтруктура «кремний ни на чём»

- •21.4.1. Транзисторы с двойным и с окольцовывающим затвором

- •21.4.2. Транзисторы с вертикальным каналом

- •21.5. Особенности субмикронных транзисторов для аналоговых применений

- •Контрольные вопросы

- •Глава 22. Гетероструктуры в микроэлектронике

- •22.1. Основные свойства гетероперехода

- •22.1.1. Сверхинжекция неравновесных носителей заряда в гетеропереходе

- •22.1.2. Понятие о двухмерном электронном газе

- •22.2. Гетероструктурные полевые транзисторы

- •22.2.1. Транзистор с высокой подвижностью электронов (НЕМТ)

- •22.2.2. Псевдоморфные и метаморфные структуры (р-НЕМТ и m-НЕМТ)

- •22.2.3. НЕМТ на подложках из GaN

- •22.3. Гетеропереходные биполярные транзисторы

- •22.4. Интегральные микросхемы на гетеропереходных полевых транзисторах

- •Контрольные вопросы

- •Глава 23. Пассивные элементы ИМС

- •23.1. Полупроводниковые резисторы

- •23.2. Плёночные резисторы

- •23.3. Конденсаторы и индуктивные элементы

- •23.4. Коммутационные соединения

- •23.4.1. Задержка распространения сигнала

- •23.4.2. Электороимграция

- •Контрольные вопросы

- •Глава 24. Функциональная электроника

- •24.1. Пьезоэлектроника

- •24.2. Оптоэлектроника

- •24.3. Акустоэлектроника

- •24.4. Магнитоэлектроника

- •24.5. Криоэлектроника

- •24.6. Хемотроника

- •24.7. Молекулярная и биоэлектроника

- •24.8. Приборы с зарядовой связью

- •24.9. Диэлектрическя электроника

- •24.10. Приборы на основе аморфных материалов

- •Глава 25. ОСНОВЫ НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

- •25.1. Квантовые основы наноэлектроники

- •25.1.1. Квантовое ограничение

- •25.1.2. Интерференционные эффекты

- •25.1.3. Туннелирование

- •25.3. Квантовые транзисторы

- •25.4. Нанотрубки в электронике

- •25.5. Графеновые транзисторы (спинтроника)

- •25.6. Молекулярная электроника

- •25.6.1. Квантовые компьютеры

- •25.7. Заключение

- •Список рекомендуемой литературы

- •CПРАВОЧНЫЙ РАЗДЕЛ

- •Содержание

|

|

Uc=0 |

Ia |

Uc>0 |

Uc<0 |

|

|

Ua |

|

|

а) |

Ia |

Ua1 |

Ua2 |

Ua3 |

Ua1>Ua2>Ua3 |

|

|

|

|

|

|

Uc |

|

б) |

|

|

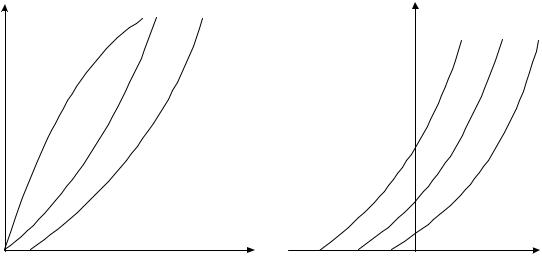

Рис. 2.4. Анодные (а) и анодно-сеточные (б) характеристики триода

Основные параметры триодов:

∙крутизна характеристики S = dIa/dUc,

∙внутреннее сопротивление Ri = dUa/dIa,

∙коэффициент усиления μ = dUa/dUc.

Связь между параметрами триода можно определить из уравнения для дифференциала полного тока в виде:

μ = Ri S |

(2.8) |

Последнее уравнение носит название внутреннего уравнения триода или соотношения Баркгаузена.

Триоды могут применяться как мощные усилители и генераторы в передающих станциях и других промышленных установках. Триоды имеют

сравнительно небольшие коэффициенты усиления и значительную проходную ёмкость. Последняя создаёт обратную связь между входной и выходной цепями, что искажает частотные и фазочастотные характеристики триода.

2.3. Многоэлектродные лампы

Недостатки триода могут быть устранены введением в лампу экранирующей сетки, расположенной между управляющей сеткой и анодом. Наличие экранирующей сетки приводит к резкому снижению ёмкости сетка- анод и ослаблению влияния поля анода на потенциал вблизи катода лампы, что приводит к увеличению коэффициента усиления. На экранирующую сетку подаётся положительный потенциал, соизмеримый по значению с потенциалом анода. Соседство двух близкорасположенных положительных электродов вызывает обмен вторичными электронами, в результате чего

может наблюдаться уменьшение анодного тока и возрастание тока на

25

экранирующую сетку. Этот эффект получил название динатронного.

Динатронный эффект в тетроде приводит к возникновению паразитной генерации из-за появления на ВАХ участка с отрицательным дифференциальным сопротивлением, к дополнительному расходу мощности в цепи экранирующей сетки, нелинейным искажением усиливаемого сигнала, увеличению шумов и т.д.

В лучевых тетродах динатронный эффект устраняют путём формирования плотных потоков первичных электронов (лучей), объёмный заряд в которых создаёт потенциальный барьер, препятствующий попаданию вторичных электронов с анода на экранирующую сетку. Лучеобразование в тетроде достигается расположением экранирующей сетки в «электронной тени» управляющей сетки и путем введения в лампу дополнительных лучеобразующих пластин. Схема лучевого тетрода и распределение потенциала в нём иллюстрируется рис. 2.5.

Рис. 2.5. Распределение потенциала в лучевом тетроде

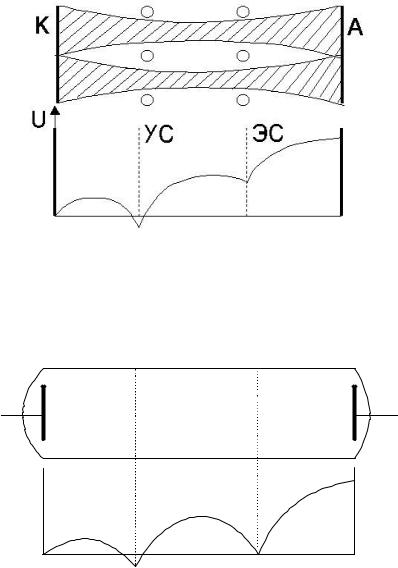

В пентоде динатронный эффект устраняется путём введения между экранирующей сеткой и анодом дополнительной защитной сетки, соединённой с катодом (рис. 2.6).

К |

А |

U |

УС |

ЭС |

ЗС |

|

|

|

x |

Рис. 2.6. Схема пентода и распределение потенциала в нем

26

Для описания движения электронов в тетродах и пентодах так же можно использовать уравнение трёх вторых с введением действующего напряжения.

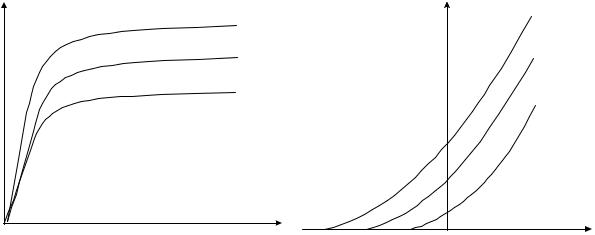

Примеры анодно-сеточных и анодных характеристик пентодов приведены на рис. 2.7.

IА |

UС1 |

IА |

UА1 |

|

UС2 |

|

UА2 |

|

UС3 |

|

UА3 |

|

|

|

|

|

UА |

|

UС |

|

|

|

|

|

а) |

|

б) |

Рис. 2.7. Характеристики пентодов:

а) – анодные характеристики, б) – анодно-сеточные характеристики

Многоэлектродные лампы характеризуются теми же параметрами, что и триоды. Крутизна лучевых тетродов составляет 3–30 мА/В, пентодов 1–70 мА/В, внутреннее сопротивление составляет от десятков КОм до единиц МОм, а коэффициент усиления пентодов достигает нескольких тысяч.

2.4. Особенности многоэлектродных ламп различного назначения

Высокочастотные пентоды с малым значением проходной ёмкости используются в усилителях высокой частоты. Лампы с удлинённой

характеристикой применяются для выравнивания исходных сигналов различной амплитуды за счёт переменной крутизны анодно-сеточной характеристики, что достигается использованием управляющей сетки с переменным шагом намотки.

Многоэлектродные лампы с двойным управлением применяются для преобразования частоты сигналов. В этих лампах имеется две управляющие сетки – обычно первая и третья. К ним относятся гексоды, гептоды, триод- гептоды и другие приборы.

Миниатюрные и сверхминиатюрные лампы имеют электроды в виде стержней или штампованных рамочных узлов. Сверхминиатюрные металлокерамические лампы, обладающие повышенной надежностью,

27

называются нувисторами. Электрометрические лампы применяются при измерении сверхмалых токов (до 10-15 А) и отличаются высокими требованиями к сопротивлению изоляции.

Ниже приведены фотографии приемно-усилительных ламп стержневого (карандашного) типа (вверху), пальчиковых ламп (в центре), цокольных ламп (внизу).

Рис. 2.8. Фотографии приемно-усилительных ламп

2.5. Генераторные и модуляторные лампы

Генераторные лампы предназначены для генерации электромагнитных колебаний различных частот. В настоящее время используются мощные генераторные лампы (киловатты – сотни киловатт). Модуляторные лампы

применяются для усиления низкочастотных колебаний и имеют достаточно большую мощность. В качестве мощных генераторных ламп чаще всего используют триоды, сетка которых находится под положительным потенциалом. Это соответствует "правой" анодно-сеточной характеристике прибора. Модуляторные лампы работают в мощных выходных каскадах

28