- •Оглавление

- •9. Тестирование программных продуктов …………………..263

- •10. Отладка программного обеспечения …………………..287

- •11.Составление программной документации …………………..300

- •Предисловие

- •Введение

- •1. Технология программирования. Основные понятия и подходы

- •1.1. Технология программирования и основные этапы ее развития

- •1.2. Проблемы разработки сложных программных систем

- •1.3. Блочно-иерархический подход к созданию сложных систем

- •1.4. Жизненный цикл и этапы разработки программного обеспечения

- •1.5. Эволюция моделей жизненного цикла программного обеспечения

- •1.6. Ускорение разработки программного обеспечения. Технология rad

- •1.7. Оценка качества процессов создания программного обеспечения

- •Контрольные вопросы

- •2. Приемы обеспечения технологичности программных продуктов

- •2.1. Понятие технологичности программного обеспечения

- •2.2. Модули и их свойства

- •2.3. Нисходящая и восходящая разработка программного обеспечения

- •2.5. Стиль оформления программы

- •2.6. Эффективность и технологичность

- •2.7. Программирование «с защитой от ошибок»

- •2.8. Сквозной структурный контроль

- •Контрольные вопросы и задания

- •3. Определение требований к программному обеспечению и исходных данных для его проектирования

- •3.1. Классификация программных продуктов по функциональному признаку

- •3.2. Основные эксплуатационные требования к программным продуктам

- •3.3. Предпроектные исследования предметной области

- •3.4. Разработка технического задания

- •1.Введение

- •2. Основание для разработки

- •3. Назначение

- •4. Требования к программе или программному изделию

- •5. Требования к программной документации

- •4. Требования к программе или программному изделию

- •5. Требования к программной документации

- •1. Введение

- •2. Основание для разработки

- •3. Назначение

- •4. Требования к программе или программному изделию

- •5. Требования к программной документации

- •3.5. Принципиальные решения начальных этапов проектирования

- •Контрольные вопросы и задания

- •4. Анализ требований и определение спецификаций программного обеспечения при структурном подходе

- •4.1. Спецификации программного обеспечения при структурном подходе

- •4.2. Диаграммы переходов состояний

- •4.3. Функциональные диаграммы

- •4.4. Диаграммы потоков данных

- •4.5. Структуры данных и диаграммы отношений компонентов данных

- •4.6. Математические модели задач, разработка или выбор методов решения

- •Контрольные вопросы и задания

- •5. Проектирование программного обеспечения при структурном подходе

- •5.1. Разработка структурной и функциональной схем

- •5.2. Использование метода пошаговой детализации для проектирования структуры программного обеспечения

- •5.3. Структурные карты Константайна

- •5.4. Проектирование структур данных

- •5.5. Проектирование программного обеспечения, основанное на декомпозиции данных

- •5.6. Case-технологии, основанные на структурных методологиях анализа и проектирования

- •Контрольные вопросы и задания

- •6. Анализ требований и определение спецификаций программного обеспечения при объектном подходе

- •6.2. Определение «вариантов использования»

- •Типичный ход событий (окончание)

- •Альтернатива

- •6.3. Построение концептуальной модели предметной области

- •6.4. Описание поведения. Системные события и операции

- •Контрольные вопросы и задания

- •7. Проектирование программного обеспечения при объектном подходе

- •7.1. Разработка структуры программного обеспечения при объектном подходе

- •7.2. Определение отношений между объектами

- •7.3. Уточнение отношений классов

- •7.4. Проектирование классов

- •7.5. Компоновка программных компонентов

- •7.6. Проектирование размещения программных компонентов для распределенных программных систем

- •7.7. Особенность спиральной модели разработки. Реорганизация проекта

- •Контрольные вопросы и задания

- •8. Разработка пользовательских интерфейсов

- •8.1. Типы пользовательских интерфейсов и этапы их разработки

- •8.2. Психофизические особенности человека, связанные с восприятием, запоминанием и обработкой информации

- •8.3. Пользовательская и программная модели интерфейса

- •8.4. Классификации диалогов и общие принципы их разработки

- •8.5. Основные компоненты графических пользовательских интерфейсов

- •8.6. Реализация диалогов в графическом пользовательском интерфейсе

- •8.7. Пользовательские интерфейсы прямого манипулирования и их проектирование

- •8.8. Интеллектуальные элементы пользовательских интерфейсов

- •Контрольные вопросы и задания

- •9. Тестирование программных продуктов

- •9.1. Виды контроля качества разрабатываемого программного обеспечения

- •9.2. Ручной контроль программного обеспечения

- •9.3. Структурное тестирование

- •9.4. Функциональное тестирование

- •9.5. Тестирования модулей и комплексное тестирование

- •9.6. Оценочное тестирование

- •Контрольные вопросы и задания

- •10. Отладка программного обеспечения

- •10.1. Классификация ошибок

- •10.2. Методы отладки программного обеспечения

- •10.3. Методы и средства получения дополнительной информации

- •10.4. Общая методика отладки программного обеспечения

- •Контрольные вопросы

- •11. Составление программной документации

- •11.1. Виды программных документов

- •11.2. Пояснительная записка

Контрольные вопросы и задания

В чем сущность объектной декомпозиции?

Для чего используют язык UML? Почему его называют языком моделирования? Чем обусловлен выбор именно этого языка в качестве стандарта описания объектных разработок?

Какие диаграммы используют в качестве спецификаций программного обеспечения при объектном подходе?

Что такое «вариант использования»? Как строится диаграмма вариантов использования, и какую информацию она содержит?

Для чего нужны концептуальные модели предметной области? Поясните методику их построения.

Какие отношения между основными понятиями предметной области отображают концептуальные модели?

Какие диаграммы UML применяют для описания поведения разрабатываемо го программного обеспечения?

Что понимают под системными событиями и операциями?

Разработайте спецификации простейшего графического редактора, использующего векторную графику. Какие диаграммы целесообразно строить в данном случае?

7. Проектирование программного обеспечения при объектном подходе

Основной задачей логического проектирования при объектном подходе является разработка классов для реализации объектов, полученных при объектной декомпозиции, что предполагает полное описание полей и методов каждого класса.

Физическое проектирование при объектном подходе включает объединение классов и других программных ресурсов в программные компоненты, а также размещение этих компонентов на конкретных вычислительных устройствах.

7.1. Разработка структуры программного обеспечения при объектном подходе

Большинство классов можно отнести к определенному типу, который применительно к данному подходу называют стереотипом, например:

классы-сущности (классы предметной области);

граничные (интерфейсные) классы;

управляющие классы;

исключения и т. д. (рис. 7.1).

Классы-сущности используют для представления сущностей реального мира или внутренних элементов системы, например структур данных. Как правило, они не зависят от окружения, и их используют в различных приложениях. Для выявления классов-сущностей изучают описания вариантов ис-

пользования, концептуальную модель и диаграммы деятельностей. Полученный таким образом список классов-кандидатов фильтруют, удаляя слова, не относящиеся к предметной области, языковые выражения и т. п. Среди оставшихся отбирают классы-кандидаты, объекты которых обладают как состоянием, так и поведением.

Граничные классы обеспечивают взаимодействие между действующими лицами и внутренними элементами системы. К этому типу относят как классы, реализующие пользовательские интерфейсы, так и классы, обеспечивающие интерфейс с аппаратными средствами или программными системами. Для обнаружения граничных классов изучают пары «действующее лицо - вариант использования».

Управляющие классы служат для моделирования последовательного поведения, заложенного в один или несколько вариантов использования.

Если количество классов-кандидатов и других ресурсов велико, то их целесообразно объединить в группы - пакеты. Пакетом при объектном подходе называют совокупность описаний классов и других программных ресурсов, в том числе и самих пакетов. Объединение в пакеты используют только для удобства создания больших проектов, количество классов в которых велико. При этом в один пакет обычно собирают классы и другие ресурсы единого назначения.

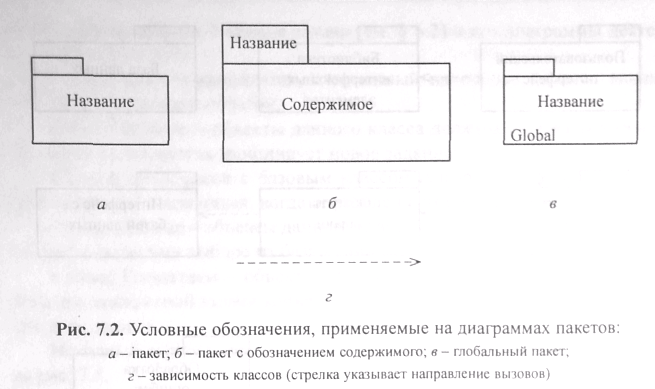

Диаграмма пакетов показывает, из каких частей состоит проектируемая программная система, и как эти части связаны друг с другом.

Связь между пакетами фиксируют, если изменения в одном пакете могут повлечь за собой изменения в другом. Она определяется внешними связями классов и других ресурсов, объединенных в пакет. Возможны различные виды зависимости классов, например:

объекты одного класса посылают сообщения объектам другого класса;

объекты одного класса обращаются к компонентам объектов другого;

объекты одного класса используют объекты другого в списке парамет ров методов и т. п.

Самыми хорошими технологическими характеристиками отличается вариант, при котором каждый пакет включает интерфейс, содержащий описание всех ресурсов данного пакета, и взаимодействие пакетов осуществляется только через этот интерфейс. Изменения реализации ресурсов пакета в этом случае не затрагивает других пакетов. И только изменения в интерфейсе могут потребовать изменения пакетов, использующих ресурсы данного пакета.

Пакеты, с которыми связаны все пакеты программной системы, называют глобальными. Интерфейсы таких пакетов необходимо проектировать особенно тщательно, так как изменения в них потребуют проверки всех пакетов разрабатываемой системы.

На рис. 7.2 приведены обозначения нотации UML, которые допустимо использовать на диаграммах пакетов. Кроме указанных обозначений на диаграммах пакетов допустимо показывать обобщения (рис. 7.3), что, как правило, подразумевает наличие единого интерфейса нескольких пакетов. В этом случае фиксируется связь от пакета-подтипа к пакету-супертипу.

Пример 7.1. Разработать диаграмму пакетов системы решения комбинаторно-оптимизационных задач.

Анализ концептуальной модели (см. рис. 6.9) и вариантов использования (см. рис. 6.4) позволяют выделить следующие группы классов или пакеты:

Пользовательский интерфейс - классы, реализующие объекты интер фейса с пользователем;

Библиотека интерфейсных компонентов - классы, реализующие ин-

т ерфейсные

компоненты: окна,кнопки,

метки и т. п.;

ерфейсные

компоненты: окна,кнопки,

метки и т. п.;

• Объекты управления - клас сы, реализующие сценарии вари антов использования;

Объекты задачи - классы, реализующие объекты предметной области системы;

Интерфейс базы данных - классы, реализующие интерфейс с базой данных;

База данных;

Базовые структуры данных - классы, реализующие внутренние струк туры данных, такие, как деревья, n-связные списки и т. п.;

Обработка ошибок - классы исключений, реализующие обработку не штатных ситуаций.

Последние два пакета объявим глобальными, так как их элементы могут использовать классы всех пакетов.

Определим зависимости классов и построим диаграмму пакетов (рис. 7.4).