Часть П

горные породы

Общие методические указания к лабораторным занятиям по горным породам

Основная цель изучения горных пород - общая оценка их инженерно-геологических особенностей, непосредственно учитывающихся при проектировании строительных сооружений.

Характеристику горных пород и их описание рекомендуется производить в следующей последовательности:

а) окраска горной породы в образце;

б) структура (по относительным и абсолютным размерам минеральных зерен);

в) текстура (по степени однородности, пространственному расположению минералов и т.д.);

г) степень сохранности (выветренности), наличие включений различных примесей, вторичных изменений;

д) для осадочных сцементированных пород отмечается сос тав цемента (кремнистый, железистый, глинистый, песчаный и др.), количество обломочного материала (в грубообломочных породах, размеры обломков и степень их окатанности;

е) по структурно-текстурным признакам и составу устанавливается генетическая группа горной породы (магматическая, глубинная или налившаяся, осадочная, метаморфическая и её название);

з) форма залегания горной породы;

и) практическое применение горной породы;

к) приводится инженерно-геологическая характеристика горной породы, учитывая ее происхождение, состав, структурно-текстурные особенности и используя табл. 5-II.

Данные исследования горных пород необходимо записать в журнал лабораторных занятий по горным породим.

Горные породы - это природные агрегаты минералов более или менее постоянного состава, образующие самостоятельные тела, слагавшие земную кору.

Грунт - любые торные породы и почвы, которые изучаются как многокомпонентные системы с целью познания их в качестве объекта инженерной деятельности человека.

По происхождению горные породы делятся на три группы:

магматические (изверженные), осадочные и метаморфические.

I. Магматические горные породы

Образуются в результате застывания и кристаллизации магмы в глубоких частях земной коры или на поверхности земли. Магматические горные породы, возникшие на глубине, называются интрузивными (глубинными), а образованные на поверхности земли в результате излияния магматических расплавов - эффузивными (излившимися).

Интрузивные породы формируются в условиях высокого давления и медленного остывания магмы при наличии летучих веществ. В этом случае возникают полнокристаллические, зернистые породы. Порядок кристаллизации минералов зависит от их удельного веса, температуры плавления и химической среды расплава.

Эффузивные, (излившиеся) породы образуются в условиях поверхности земли при низких давлениях и температурах. Быстрое застывание магмы (лавы) приводит к возникновению аморфной массы с образованием неполнокристаллических пород с порфировой структурой и часто пористой текстурой. При выделениигазообразных веществ в лавах часто образуются пустоты, которые затем могут заполняться другими минералами.

При извержении вулканов происходит образование вулкано-кластических пород (туфов, туфобрекчий, лавовых брекчий, вулканических стекол и др.), накапливающихся или на поверхности земли, или в морских бассейнах.

Среди эффузивных пород различают палеотипные и кайнотипные разновидности. Палеотипные, (более древние) породы характеризуются значительной плотностью, большей степенью выветренности и измененности. Кайнотипные (более молодые) эффузины имеют относительно свежий облик и более светлую окраску.

Условия залегания и форма тел магматических горных пород

Условия залегания определяют пространственное расположение массива горной порода, а также соотношения пород различного генезиса и состава в плане и по глубине, т.е. условия залегания отражают закономерности формирования горных пород.

Из-за различий условий образования интрузивных и эффузивных пород форма залегания их будет различной.

А. Форма тел интрузивных (глубинных) горных пород

По отношению напластования вмещающих пород массивы интрузивных пород подразделяются на согласные (внедрившиеся параллельно напластованию) и несогласные (секущие слоистость вмещающих пород).

Согласные магматические тела

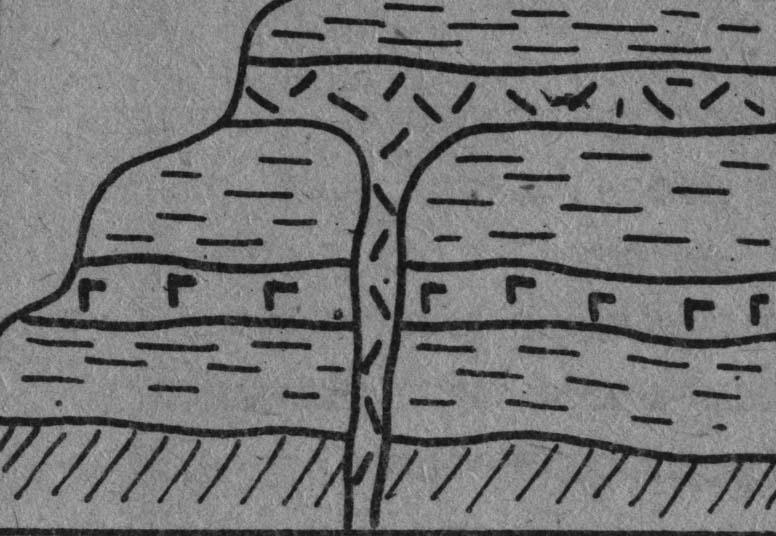

Интрузивные залежи (силлы) - возникают при внедрении магмы параллельно слоям осадочных пород (рис .31) Представляют собой горизонтальные или пологозалегающие тела значительной плошали (десятки и сотни тысяч км2).

Лакколиты- караваеобразные, или грибовидные тела, имеющие плоское основание и куполообразный верх. С глубинными магматическими очагами лакколиты соединены небольшими подводящими каналами ( рис. 32).

Лополиты - это различных размеров интрузивные тела, имеющие форму гигантской чади или блюдца. Такая форма обусловлена опусканием подстилающих и перекрывающих лополиты осадков (рис. 33).

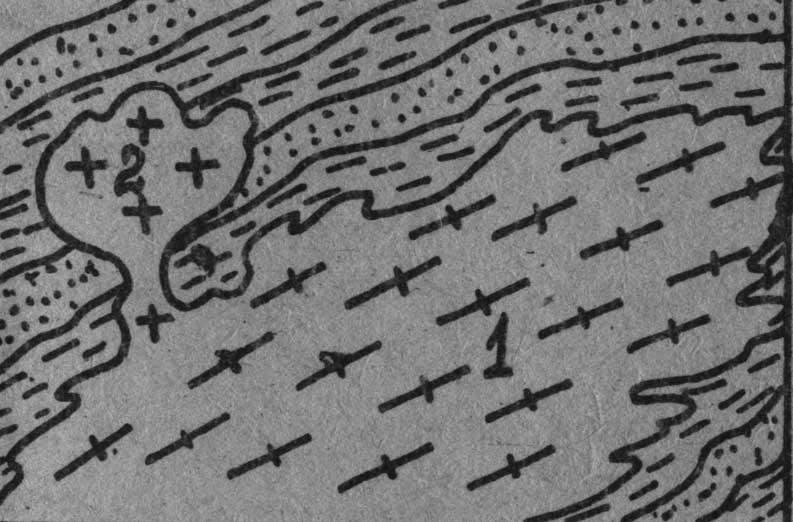

Несогласные магматические тела

Б а. т о л и ты - его крупные магматическиетела очень большой площади. До недавнего времени, согласно классическим представлениям, считалось, что батолиты - это "бездонные", т.е. уходящие на неизвестную глубину, магматические тела с крутонаклоненными стенками и куполообразной неправильной формы кровлей. В последние годы геофизические исследования показали, что большинство батолитов являются субгоризонтальными телами мощностью до 10 км. Формирование батолитовых тел происходило в результате плавления окружавших по-

Рис.31. Интрузивные залежи Рис.32. Лакколит

(силлы)

Рис.33. Лополит Рис.34. Батолит (1)

(2-шток)

Рис.35. Типы жил: I - секущая, 2- полусогласная, 3 –пластовая.

На правом рисунке - дайка

Рис.36. Лавовый поток Рис.37. Покров

Рис.38.Вулканический купол Рис.39. Вулканический некк

(жерловина): а-план, б-разрез

род, т.е это не внедренные массивы, а образованные на месте ( рис. 34).

Штоки имеют незначительные размеры. Площадь их обычно не превышает несколько десятков км2. Штоки часто сопровождают более крупные батолитовые тела и часть из них возможно является ответвлением от батолитов.

Жилы и дайки образуются при интрудировании магмы в трещины горных пород. Характеризуются незначительной мощностью, но могут иметь большую протяженность. Различают секущие и пластовые жилы. Жилы, образованные при заполнении магмой вертикальных трещин, называются дайками (рис. 35).

Б. Форма тел эффузивных (излившихся) горных пород

Потоки представляют собой плоские тела, вытянутые по направлению течения лавы. Чем подвижнее лава, тех длиннее поток. Напоминают реки, вышедшие из берегов, с многочисленными лавопадами (рис. 36).

П о к ро в ы, в отличие от потоков, характеризуются примерно равновеликими длиной и шириной и могут занимать значительные площади. При многократном излиянии лавы образуют серии покровов (рис. 37).

Купола типичны для более вязких кислых лав и представляют собой колокообразные или конические массивы, выжатые из глубины к поверхности земли (рис. 38).

Вулканические некки (жерловины) представляют собой вертикальные цилиндрические тела, образующиеся в результате застывания лавы в жерле вулкана, через которое происходило излияние ее на дневную поверхность (рис. 39).

Структура и текстура магматических пород

Под структурой понимают особенности внутреннего строения горной породы, обусловленные степенью кристалличности, размерами и формами минеральных зерен. Структура пород отражает условия их образования.

I. По степени кристалличности различают:

а) полнокристаллическую зернистую структуру, характерную для глубинных пород;

б) полукристаллическую зернистую структуру, отличающуюся наличием как кристаллов, так и стекла. Такую структуру могут иметь излившиеся и полуглубинные (блмзповерхностные, гипабиссальные) породы;

в) стекловатую структуру, которая встречается только у излившихся пород.

2. По абсолютным размерам минеральных зерен среди зернистых структур выделяет: а) крупнозернистые (> 5 мм); б) среднезернистые (2-5 мм); в) мелкозернистые (< 2 мм).

3. По относительным размерам различают раэнозернистые и неравномернозернистые структуры. К последним относятся порфировые и порфировидные структуры. Порфировые структуры типичны для эффузивов, в которых в стекловатой или тонкозернистой основной массе рассеяны отдельные кристаллы минералов (порфировые выделения, или вкрапленники). В порфировидных структурах различие между вкрапленниками и зернами основной массы выражены менее резко. Эта структура характерна в основном для поглубинных пород.

Текстура - это совокупность признаков, определяемых относительным расположением составных частей породы в занимаемом ими пространстве, что обуславливается особенностями кристаллизации магмы.

Различают изверженные породы с однородной и неоднородной текстурой.

а) однородная (массивная) текстура характеризуется равномерным распределением составных частей в массе породы; образование пород с однородной текстурой происходит в спокойных условиях кристаллизации;

б) неоднородная текстура отличается неравномерным расположением составных частей породы; в этом случае порода может состоять из участков или слоев, различающихся по минералогическому составу иле структуре. Среди неоднородных текстур выделяют гнейсовидную (сланцеватую), пористую, шлаковую, миндалекаменную и др.

Трещиноватость и отдельность магматических пород

Трещиноватость горных пород является весьма важным фактором в строительстве и оценке этих пород в качестве оснований различных сооружения. Горные породы, имеющие трещины, теряют свою монолитность и приобретают повышенную водопроницаемость. Особое значение поэтому имеет вопрос о возможных потерях большого количества воды за счет инфильтрации из искусственных водоемов, водохранилищ, каналов, а также при осушении котлованов, проходке тоннелей и др. При значительной трещиноватости горных пород всегда возникает опасность развития обвалов, оползней и т.п.

Обычно трещины в массивах горных пород образуют сложную систему. Различают трещины зияющие и выполненные теми или иными продуктами. Трещины в горных породах подразделяются на три класса: I - трещины формирования; П - трещины деформации; Ш - трещины выветривания.

I. Трещины формирования. Остывание магмы сопровождается значительным сокращением ее объема, что приводит к образованию трещин отдельностей. Для гранитов характерна параллепипедная, матрацевидная отдельность, которая от выветривания и сглаживания углов отдельных блоков превращается в глыбовую.

В излившихся породах наблюдаются трещины, ориентированные перпендикулярно к поверхности потоков. В результате образуются призматические, или столбчатые формы отдельности. Быстрое охлаждение основных магм приводит к возникновению в породах шаровой и скорлуповатой отдельности.

П. К трещинам деформации относятся трещины, связанные с деформацией массива горных пород. Тектонические трещины особенно характерны для сильно дислоцированных участков. Тектонические явления приводят к мощным разломам земной коры, которые обычно сопровождаются зонами дробления пород, характеризующихся весьма сложной и сильной трещиноватостью (изгибы, растяжения, сколы и др.).

Ш. Трещины выветривания – это дальнейшее развитие трещин, возникших по другим причинам. Формирование этих трещин происходит под воздействием физических, химических и биохимических процессов.

Классификация магматических горных пород

В основу классификации магматических пород положены их химический и минералогический составы и структурно-текстурные особенности. В зависимости от содержания кремнезема ( SiO2) в породах последние подразделяются на пять групп: ультракислые ( > 75%), кислые (65-75%), средние (55-65), основные (45-55%) и ультраосновные ( <45%). Для каждой группы изверженных пород характерны свои определенные соотношения светлых (кварц, полевые шпаты, фельдшпатиды) и темноцветных (биотит, амфиболы, пироксены, оливин) минералов, что в свою очередь предопределяет окраску пород. Кроме этого, глубинные и излившиеся породы одного и того же состава между собой четко разделяются по структуре и текстуре.

Схема классификации магматических горных пород приведена в таблице 5.

Главные типы магматических пород

Ультракислые породы

Имеют незначительное распространение. Содержат >75% SiO2 ихминералояческий состави структурные особенности. Представлены пегматитами и аляскитами. К мер, микрокдиновые граниты имеют сопротивление сжатию более

Аляскиты - полнокристаллические породы светлой окраски, содержащие не более 5 % темноцветных минералов. Структура крупнозернистая. Основными минералами являются кварц и ортоклаз. Аляскиты применяются в керамике и как огнеупорный материал.

Пегматиты слагают обычно жилы и состоят из крупных зерен кварца, полевого шпата и в меньшей степени цветных минералов (обычно мусконита и биотита). Характерно взаимное прорастание зерен кварца и полевого шпата с образованием пегматитовой графической структуры. На полированных плоскостях образца с такой структурой поверхность пегматитов напоминает древнееврейские письмена(отсюда название – “письменный гранит”).

Петатмы используются в керамической промышленности. С ними связаны месторождения редких элементов.

Кислые породы

Это самая распространенная группа среди магматических пород. Содержание SiO2 колеблется в пределах 65-75%. Основными представителями кислых пород являются граниты и их излившиеся аналоги - липариты (кайнотипные) и кварцевые порфиры (палеотипные).

Граниты характеризуются светлой окраской, различной по крупности зерен структурой и следующим минералогическим составом: калиевые полевые шпаты (ортоклаз, микроклин) -

50-60%; кислый плагиоклаз - 10-15%; кварц - 30-35%; цветные минералы (слюды, редко роговая обманка) - до 10%.

Выветривание гранитов приводит к образованию дресвы, щебня, песка и глинистых частиц. Наиболее стойкие к выветриванию -мелкозернистые разновидности массивной текстуры.

Основными показателями физико-механических свойств гранитов являются их плотность, временное сопротивление сжатию, деформационные особенности. Неизменные разности гранитов обладают сопротивлению сжатию более 1500 кг/см2. На прочность гранитов существенно влияют их минералогический состав и структурные особенности. Например, микроклиновые граниты имеют сопротивление сжатию более 1000 кг/см2; биотитовые – 800 кг/см2; порфировидные граниты – 400-450 кг/см2. Слаботрещиноватые граниты характеризуются модулем деформации 160*103. Объемная масса гранитов составляет 2600-2700 кг/см3.

Граниты используются для облицовки различных сооружений, кладки фундаментов, как дорожный материал, в качестве заполнителя и др.

Кварцевые порфиры и липариты – это породы с плотной, скрытокристаллической основной массой, на фоне которой выделяются мелкие вкрапленники кварца. Отличаются прочностью и стойкостью против выветривания. Сопротивление сжатию составляет до 2800 кг/см2. Стекловатые разновидности этих пород называются вулканическими стеклами (обсидиан, смоляной камень, перлиты), которые используются для изготовления стекла и как теплоизоляционный материал (вспученные перлиты).

Пемза – пористая, очень легкая и хрупкая масса, способная плавать в воде. Объемная масса её 900 кг/см3. Используется в качестве абразивного и теплоизоляционного материала.

Средние породы

Содержат 55-65% SiO2. Типичным представителем этих пород являются и их излившиеся аналоги – андезиты (кайнотипные) и порфириты (палеотипные).

Диориты – это породы с серой, темно-серой окраской, полнокристаллически-зернистой структурой. Состоят из среднего плагиоклаза (60-65%) и цветных материалов – роговой обманки, биотита, реже диопсида (25-35%). Второстепенными минералами являются ортоклаз и микролин, кварц, оливин, магнетит. Иногда содержание кварца увеличивается до 10-15 % и диориты переходят в кварцевые диориты.

Объемная масса диоритов 2800-3000 кг/м3, предел прочности на сжатие - 1800-2400 кг/см2. При выветривании диориты сильно разрушаются и становятся мало пригодными для строительных целей.

Андезиты имеют плотное сложение и относительно устойчивы против выветривания. Объемная масса составляет 2560--2850 кг/м3, сопротивление сжатию - I200-I400 кг/см2. Используются как стеновой, дорожный и поделочный камень.

Порфириты отличаются от андезитов значительной выветренностью и изменением. Имеют порфировую структуру и плотную основную массу. Объемная масса 2500-3000 кг/м3, предел прочности на сжатие 1600-2500 кг/саг.

Щелочные породы

По количеству кремнезема соответствуют средним и основным породам, но отличаются от них высоким содержанием щелочей (до 20%). К щелочным «породам относятся сиениты и нефелиновые сиениты. Их эффузивными аналогами являются трахиты, порфиры, ортофиры.

Сиениты состоят из ортоклаза, микроклина- (30-55%), олигоклаза и андезина (20-40%), роговой обманки, биотита и пироксена (20-30%). В кварцевых сиенитах содержание кварца достигает 5%. Окраска светлая: розовато-желтая, светло-серая, красная. Структура обычно равномернозернистая, иногда порфиро-Бидная. Объемная масса 2600-2800 кг/м3, прочность на жатие -1200-1600 кг/см2. Иэ-эа отсутствия кварца сиениты обрабатываются значительно легче, чем граниты. Применяются как

щебень для бетона, дорожный и облицовочный материал.

Основные породы

Содержат 45-55% SiО2. Представлены габбро и их излившимися аналагоми: базальтами (кайнотипными) и дабазами(палеотипыми).

Г а б б р о - это порода сполнокристалляческой структурой темно-зеленовато-серой (до черной) окраской и следующим минералогическим составом: основной плагиоклаз (лабрадор)

- 30-70%, пироксен (авгит), роговая обманка - 30-65%, кварц

- до 5% (в кварцевом габбро). Объемная масса 2900-3100 кг/м3, прочность на сжатие находится в прямой зависимости от степени сохранности габбро и колеблется от 400-800 до 2000-4000 к г/см2, модуль реформации составляет в среднем 1250 х 10* кг/см2.

Разрушенные габбровые породы имеют коэффициент фильтрации вод до 40 м/сутки, тогда как слабо Трещиноватые разности являются практически водонепроницаемши.

Габбро является весьма прочной породой и с трудом поддается обработке. Широко применяется в качестве бутового камня, щебня дая бетона, облицовки набережных.

Базальты - плотиокристаллические породы массивной, стекловатой, нередко пористой структуры. Окраска их темная, почти черная. Удельный вес 3000-3300 кг/см3, объемная масса до 3000 кг/см3, временное сопротивление сжатию достигает 5000 кг/см2 (в пористых базальтах величина прочности на сжатие снижается до 200 кг/см ). При термической обработке предел прочности на сжатие плавленного базальта увеличивается до 10000 кг/см2.

Базальты широко применяются как строительный и дорожный камень, кислотоупорный, облицовочный и электроизоляционный материал.

Диабазы, являясь палеотипным аналогом базальтов, обладают несколько пониженными значениями объемной массы (2950-2960 кг/м3) и ■ сопротивлением сжатию (1500-1800 кг/см2, максимум 2700 кг/см2). Величина пористости составляет 2,0-2,9%. Выветренные диабазы имеют меньшую объемную массу

(до 2800 кг/см3), увеличенную пористость (до 7%) и низкую прочность (500-700 кг/см2); модуль упругости в них составляет 16*I03 кг/см2, а модуль деформации - 11,4*103кг/см .

Ультраосновные породы

Содержат SiO2 менее 45%. Характеризуются темной до черной окраской, крупнозернистой структурой. Практически не содержат полевых шпатов и кварца и состоят из пироксена, оливина и рудного минерала. В природе имеют незначительное распространение. Типичными представителями ультраосновных пород являются перидотиты, пироксениты, горнблендиты и дуниты. Залегают в глубоких горизонтах земной коры и на поверхности легко изменяются. Применяются как поделочные и строительные материалы для внутренней отделки зданий и для изготовления огнеупорных кирпичей.