геология СТРОИТЕЛИ заочное / Теоретический материал / инженерно-геолог изыскания

.docВо всех случаях исследования должны начинаться со сбора имеющихся материалов о природных условиях района (геологическом строении, гидрогеологических условиях, климате, гидрологии, почвенном покрове, топографии). Эту работу выполняют в подготовительный период до начала полевых работ; изучают материалы, хранящиеся в геологических фондах и других организациях, опубликованные работы, собирают данные об опыте строительства и эксплуатации аналогичных сооружений в местных природных условиях. Тщательный сбор и анализ имеющихся материалов, дополненный в ряде случаев рекогносцировочным обследованием района, позволяет целенаправленно составить программу исследований и значительно сократить их объем.

После проведения необходимых организационно-хозяйственных мероприятий изыскательский отряд или партия выезжает на место будущего строительства и приступает к полевым работам (съемка, буровые, геофизические и другие работы).

Окончательная обработка полевых материалов и результатов лабораторных анализов производится в стационарных условиях в течение камерального периода. Камеральная обработка материалов завершается составлением инженерно-геологического и гидрогеологического отчетов.

Объем выполняемых инженерно-геологических исследований бывает различен. Это связано со стадией проектирования (предварительные или детальные исследования), геологической изученностью района (изученный, малоизученный, неизученный), сложностью геологического строения (сложные складки, горизонтальное залегание слоев и т. д. ), особенностями свойств грунтов (фунты, требующие и не требующие специальных работ), конструктивными особенностями сооружений и их капитальностью.

Основной объем инженерно-геологических работ приходится на исследования, проводимые в период до проектирования. На этом этапе инженерно-геологические исследования обеспечивают получение необходимых данных, связанных с геологией местности, со свойствами грунтов и получением инженерных выводов. Изучение геологии местности позволяет установить лучший участок для строительства, влияние геологических процессов на сооружение и влияние самого сооружения на природную обстановку. Изучение грунтов позволяет определить их свойства, решить вопрос о необходимости улучшения их свойств и составить представление о наличии в данном районе тех или иных строительных материалов. Важное место занимают инженерные выводы. При этом устанавливается глубина заложения фундаментов и величина допускаемых давлений на грунт, прогнозируются устойчивость сооружения, величины ожидаемых осадков и т. д.

В период строительства при проходке котлованов производят сверку наблюдаемых геологических данных с геологическими материалами, полученными в период инженерно-геологических исследований до проектирования. При наличии расхождений назначают дополнительные инженерно-геологические работы для подтверждения правильности выполненного проекта или внесения в него необходимых исправлений.

При эксплуатации зданий и сооружений во многих случаях целесообразны работы, связанные с подтверждением прогноза устойчивости объектов. Так проводят наблюдения за характером и величиной осадок, режимом фунтовых вод и рек, размывом берегов, устойчивостью склонов и т. д. К этому периоду относят работы, получившие название инженерно-геологической экспертизы. Задачей таких исследований является установление причин возникновения деформаций зданий и сооружений.

Инженерно-геологические работы обычно выполняют в три этапа: 1) подготовительный; 2) полевой; 3) камеральный.

Подготовительные работы включают изучение района по архивным, фондовым и литературным материалам. Осуществляется подготовка к полевым работам.

В полевой период производят все инженерно-геологические работы, предусмотренные проектом для данного участка:

-

инженерно-геологическая съемка;

-

разведочные работы и геофизические исследования;

-

опытные полевые исследования грунтов;

-

изучение подземных вод;

-

анализ опыта местного строительства и т. д.

В течение камерального периода производят обработку полевых материалов и результатов лабораторных анализов, составляют инженерно-геологический отчет с соответствующими графическими приложениями в виде карт, разрезов и т. д.

Инженерно-геологический отчет является итогом инженерно-геологический изысканий. Отчет передается проектной организации, и на его основе выполняется необходимая проектная документация для строительства. В общем виде отчет состоит из введения, общей и специальных[ частей, заключения и приложений. Во введении указывают место проведения изыскательских работ и время года, исполнители и цель работ. В общей части, в ее отдельных главах дается описание:

-

рельефа, климата, населения, растительности;

-

геологии с приложением геологических карт и разрезов;

-

карта строительных материалов, которые необходимы для выполнения строительных работ.

В специальных главах большое внимание уделяется грунтам и подземным водам. Грунты являются основным объектом исследований. Поэтому указываются, какие грунты, их свойства, выраженные в цифрах, что необходимо для определения расчетных характеристик, пригодность грунтов для строительства объекта.

Подземные воды оцениваются в двух направлениях: как источники водоснабжения при строительстве и эксплуатации объекта и как они могут помешать строительству. В этих случаях даются рекомендации по строительному водопонижению и устройству дренажей на период эксплуатации объекта.

В заключительной части отчета дается общая инженерно-геологическая оценка участка по пригодности для данного строительства, указываются наиболее приемлемые пути освоения территории, заостряется внимание на вопросах охраны окружающей среды.

Отчет обязательно должен иметь приложение, в котором дается различный графический материал (карты, разрезы, колонки скважин и др.), а также таблицы свойств грунтов, химических анализов воды, каталог геологических выработок и др.

Инженерно-геологические заключения. В практике инженерно-геологических исследований очень часто вместо больших отчетов приходится составлять инженерно-геологические заключения. Выделяется три вида заключений:

1) по условиям строительства объекта;

2) о причинах деформаций зданий и сооружений и

3) экспертиза.

В первом случае заключение носит характер сокращенного инженерно-геологического отчета. Такое заключение может быть выполнено для строительства отдельного здания.

Заключение о причинах деформаций зданий и сооружений могут иметь различное содержание и объем. В их основу кладутся материалы ранее проведенных исследований, осмотр местности, сооружения. При необходимости дополнительно выполняется небольшой объем инженерно-геологических исследований. Заключение должно вскрыть причины деформаций и наметить пути их устранения.

Инженерно-геологическая экспертиза проводится, главным образом, по проектам крупных сооружений. Основой для экспертизы является наличие спорных и разноречивых оценок природных условий (в процессе изысканий) или аварий сооружений (в процессе их эксплуатации).

Экспертиза силами крупных специалистов устанавливает:

-

правильность приемов исследований;

-

достаточность объемов работ;

-

правомерность выводов и рекомендаций;

-

причины аварий и т. д.

По объему работы экспертиза бывает кратковременная и длительная. В первом случае вопрос решается практически сразу. Выводы излагаются в виде заключения. Во втором случае экспертиза кроме изучения имеющихся материалов требует выполнения специальных работ по определенной программе с указанием сроков. По окончании работ выводы могут быть изложены в виде заключения или даже небольшого инженерно-геологического отчета.

Экспертиза должна давать ответ на поставленные вопросы, содержать необходимые конкретные рекомендации, обоснования и доказательства целесообразности предлагаемых инженерно-технических мероприятий.

Инженерно-геологическая съемка представляет собой комплексное изучение геологии, гидрогеологии, геоморфологии и других естественно- исторических условий района строительства. Эта работа дает возможность оценить территорию со строительной точки зрения.

Масштаб инженерно-геологической съемки определяется детальностью инженерно-геологических исследований и колеблется от 1:200 000 до 1:10 000 и крупнее. Основой для проведения съемки служит геологическая карта данной территории.

Геоморфологические исследования уточняют характер рельефа, его возраст и происхождение. При геологических работах определяют условия залегания пород, их мощность, возраст, тектонические особенности, степень выветрелости и т. д. Для этой цели изучают естественные обнажения, представляющие собой выходы на поверхность слоев горных пород на склонах гор, оврагов, речных долин. Для каждого слоя записывают наименование породы, окраску, состав, примеси, измеряют видимую мощность и элементы залегания. На карте указывается местонахождение обнажения. Наиболее характерные для данного района обнажения зарисовывают и фотографируют.

Районы, где наблюдается большое количество обнажений, называют открытыми, при отсутствии их — закрытыми. В закрытых районах геологическое строение изучают с помощью разведочных выработок (буровых скважин, шурфов и т. д.). Выработки документируются. Одновременно из них отбирают пробы образцов пород для лабораторных исследований.

При инженерно-геологической съемке изучают гидрогеологические условия для выяснения обводненности пород, глубины залегания подземных вод, их режима и химического состава; выявляют геологические явления и процессы (обвалы, осыпи, оползни, карсты и т. д.), которые могут вредно отразиться на устойчивости и нормальной эксплуатации зданий и сооружений, изучают опыт строительства на данной территории, определяют физико-механические свойства пород полевыми методами, а также в специальных полевых лабораториях.

В процессе инженерно-геологической съемки производят поиски месторождений естественных строительных материалов.

На основе полученных данных составляют инженерно-геологическую карту района строительства. Это дает возможность произвести инженерно-геологическое районирование территории и выделить участки, наиболее пригодные под строительство крупных объектов (промышленные предприятия, жилые микрорайоны и т. д.).

Аэрокосмические методы. Для ускорения сроков съемочных работ и повышения их качества используют аэрометоды, которые особенно эффективны в районах, труднодоступных для наземного изучения (заболоченные низменности, пустыни и т. д.). Широкое распространение в современных условиях получили методы космической съемки, для которых разработана специальная аппаратура, методики дешифрирования снимков, позволяющие получать высокоточную и достоверную геологическую информацию.

Буровые и горно- проходческие разведочные работы являются существенной частью инженерно-геологических и гидрогеологических полевых исследований. С помощью буровых скважин и горных выработок (шурфов, штолен и др., рис. 141) выясняют геологическое строение и гидрогеологические условия строительной площадки на необходимую глубину, отбирают пробы грунтов и подземных вод, проводят опытные работы и стационарные наблюдения.

К главнейшим разведочным выработкам относят расчистки, канавы, штольни, шурфы и буровые скважины. При инженерно-геологических работах наиболее часто используют шурфы и буровые скважины.

Расчистки, канавы и штольни относят к горизонтальным выработкам. Их целесообразно применять на участках, сложенных крутопадающими слоями. При слабонаклонном и горизонтальном залегании слоев следует проходить шурфы и буровые скважины.

Расчистки — выработки, применяемые для снятия слоя рыхлого делювия или элювия с наклонных поверхностей естественных обнажений горных пород.

Канавы (траншеи) — узкие (до 0,8 м) и неглубокие (до 2 м) выработки, выполняемые вручную или с помощью техники с целью обнажения коренных пород, лежащих под наносами.

Штольни — подземные горизонтальные выработки, закладываемые на склонах рельефа и вскрывающие толщи горных пород в глубине массива. Стены штольни, как правило, крепятся, если их проходят в нескальных породах.

Шурфы — колодцеобразные вертикальные выработки прямоугольного (или квадратного) сечения. Шурф круглого сечения называют «дудкой». Проходку дудок легче механизировать, но по прямоугольным шурфам проще и точнее определить положение слоев в пространстве. Шурфы помогают детально изучать геологическое строение участка, производить отбор любых по размеру образцов с сохранением их структуры и природной влажности. Недостатком является высокая стоимость и трудоемкость работ по отрывке шурфов, особенно в водонасыщенных породах. Следует отметить, что за последнее время появились специальные шурфокопательные машины, позволяющие проходить шурфы круглого сечения. Размер шурфов в плане зависит от их предполагаемой глубины. Чаще всего это 1 х 1 м, 1 х 1,5 м, 1,5 х х 1,5 м и т. д. Диаметр дудок не превышает 1 м. Обычно глубина шурфа бывает 2—3 м, максимально до 4—5 м.

По мере проходки шурфа непрерывно ведут геологическую документацию — записывают данные о вскрываемых породах, условиях их залегания, появлении грунтовых вод; производят отбор образцов. По всем четырем стенкам и дну делают зарисовку и составляют развертку шурфа (рис. 142). Это позволяет более точно определить толщину слоев и элементы их залегания в пространстве.

По окончании разведочных работ шурфы тщательно засыпают, грунт утрамбовывают, а поверхность земли выравнивают.

Буровые скважины представляют собой круглые вертикальные или наклонные выработки малого диаметра, выполняемые специальным буровым инструментом. В буровых скважинах различают устье, стенки и забой (рис. 143).

Бурение является одним из главнейших видов разведочных работ, применяется в основном для исследования горизонтальных или полого попадающих пластов. С помощью бурения выясняют состав, свойства, состояние грунтов, условия их залегания. Вся эта работа основывается на исследовании образцов пород, которые непрерывно извлекаются из скважины по мере ее углубления в процессе бурения. В зависимости от способа бурения и состава пород образцы могут быть ненарушенной или нарушенной структуры. Образцы ненарушенной структуры получили название керна.

К преимуществам бурения относят: скорость выполнения скважин, возможность достижения больших глубин, высокую механизацию производства работ, мобильность буровых установок. На рис. 144 показана буровая установка, смонтированная на автомобиле. Бурение имеет свои недостатки: малый диаметр скважин не позволяет производить осмотр стенок, размер образцов ограничивается диаметром скважины, по одной скважине нельзя определить элементы залегания слоев.

Диаметр скважин, используемых в практике инженерно-геологических исследований, обычно находится в пределах 100—450 мм. При отборе образцов на лабораторные испытания скважины следует бурить диаметром не менее 100 мм. Глубина скважин определяется задачами строительства и может составлять десятки метров. При гидротехническом строительстве достигает сотен метров, при поисках нефти и газа несколько километров.

При инженерно-геологических исследованиях применяют такие виды бурения, которые позволяют получать образцы пород.

Проходка скважин в слабых и водонасыщенных породах бывает затруднена вследствие обваливания и оплывания стенок. Для их крепления применяют стальные обсадные трубы, которые опускают в скважины и продолжают бурение.

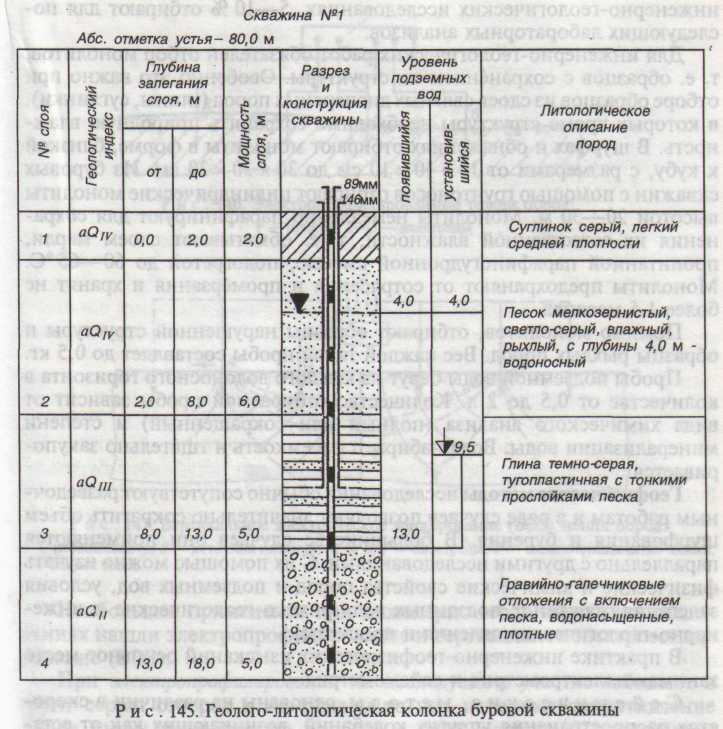

По мере проходки буровой скважины оформляется ее геологическая документация в виде геолого-лотологической колонки, на которой видно, как залегают слои, их толщина, литологический тип, глубина

залегания уровня грунтовых вод, места отбора образцов пород в виде

керна, возраст пород в индексах (рис. 145). Буровые колонки составляют в масштабе 1:100—1:500. После завершения бурения скважина засыпается.

Отбор образцов пород и проб воды. Отбор образцов производят из обнажений, буровых скважин, шурфов и других выработок. Пробы отбирают послойно, на всю глубину выработки, но не реже чем через каждые 0,5—1,0 м. Наиболее детально опробуется слой, который будет несущим основанием сооружений. Из всех образцов, полученных при инженерно-геологических исследованиях, 5—10 % отбирают для последующих лабораторных анализов.

Для инженерно-геологических работ обязателен отбор монолитов, т. е. образцов с сохранением их структуры. Особенно это важно при отборе образцов из слоев связных дисперсных пород (глины, суглинки), в которых кроме структуры необходимо сохранить природную влажность. В шурфах и обнажениях отбирают монолиты в форме, близкой к кубу, с размерами от 10 х 10 х 10 см до 30 х 30 х 30 см. Из буровых скважин с помощью грунтоносов отбирают цилиндрические монолиты высотой 20—30 м. Монолиты немедленно парафинируют для сохранения их естественной влажности, т. е. обматывают слоем марли, пропитанной парафиногудронной смесью, подогретой до 60—65 °С. Монолиты предохраняют от сотрясения и промерзания и хранят не более 1,5 месяцев.

Помимо монолитов, отбирают образцы нарушенной структуры и образцы рыхлых пород. Вес каждой такой пробы составляет до 0,5 кг.

Пробы подземной воды берут из каждого водоносного горизонта в количестве от 0,5 до 2 л. Количество отбираемой пробы зависит от вида химического анализа (полный или сокращенный) и степени минерализации воды. Вода набирается в емкость и тщательно закупоривается.

Геофизические методы исследования обычно сопутствуют разведочным работам и в ряде случаев позволяют значительно сократить объем шурфования и бурения. В большинстве случаев они применяются параллельно с другими исследованиями. С их помощью можно изучать физические и химические свойства пород и подземных вод, условия залегания, движение подземных вод, физико-геологические и инженерно-геологические явления и процессы.

В практике инженерно-геофизических изысканий основное место занимают электрометрия и сейсмометрия.

Сейсмические методы основаны на различии в скоростях распространения упругих колебаний, возникающих как от естественных причин, так и от специально проводимых взрывов. В последнее время в инженерно-геологических работах используют одноканальные микросейсмические установки. С их помощью можно установить глубину залегания скальных пород под наносами, выявить дно речных долин, карстовые полости, уровень грунтовых вод, мощность талых пород в вечной мерзлоте и т. д.

В сложных сейсмических условиях этот метод недостаточно точен.

Электроразведка основана на исследовании искусственно создаваемого в массивах пород электрического поля. Каждая порода, в том числе сухие и насыщенные водой, характеризуются своим удельным электрическим сопротивлением. Чем больше разнятся эти удельные сопротивления между собой, тем точнее результаты электроразведки для данной строительной площадки

Наибольшее применение при инженерно-геологических исследованиях нашли электропрофилирование и вертикальное электрозондирование (ВЭЗ).

При электропрофилировании на исследуемом участке забивают в грунт серию створов и на каждом из них измеряют сопротивление пород путем перемещения прибора с фиксированным положением электродов (рис. 146). Это дает сведения об изменении на участке удельного сопротивления, что может быть связано, в частности, с наличием пустот карстового происхождения.

Вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ) позволяет определять глубину залегания коренных пород и уровень подземных вод, дна речных долин, выделять слои различного литологического состава, в том числе водопроницаемые и водоупорные пласты и т. д. Сущность этого метода заключается в том, что по мере увеличения расстояния между питающими электродами А и Б (рис. 147) линии токов перемешаются в глубину. Глубина электрического зондирования зависит от расстояния между точками А и Б и составляет в среднем !/з (или 'Д) этого расстояния. Измеряя силу тока между питающими электродами

А к Б и разность потенциалов между приемными электродами В и Г, можно найти значения электрического сопротивления пород. По этим данным, например, можно уже построить геологический разрез. На рис. 148 показана кривая ВЭЗ в сопоставлении с данными бурения. Рисунок показывает, что ВЭЗ четко определяет геологическое строение данной толщи пород.

Геологические карты и разрезы. После окончания работ по инженерно-геологической съемке и проходке буровых скважин и горнопроходческих выработок создаются геологические карты и разрезы, которые являются важнейшей и обязательной геологической документацией при решении вопросов строительства. Карты составляются в основном для больших площадей, где намечается крупное строительство. Разрезы создаются во всех без исключения случаях строительства.

Геологические карты представляют собой проекцию геологических структур на горизонтальную плоскость. По этим картам можно судить о площади распространения тех или иных пород, условиях их залегания, дислокациях и т. д.

При построении геологических карт используют топографические карты соответствующего масштаба.

Все карты подразделяют на карты коренных пород и четвертичных отложений (рис. 149).

Четвертичные отложения покрывают поверхность земли почти сплошным чехлом, скрывая от глаз человека коренные породы, или, иначе говоря, породы дочетвертичного возраста. На картах четвертичных отложений принято показывать расположение в плане пород различного происхождения (речные, ледниковые и т. д.) и литологического состава, расположенных на поверхности земли (рис. 149, I).