- •Содержание

- •1.Образование древнерусского государства

- •2.Социальный и экономический строй Киевской Руси

- •3. Политический и сословный строй Киевского государства

- •4. «Русская Правда» – основной свод законов древнерусского государства

- •5.Появление христианства на Руси 988 г

- •6.Причины и хронологические рамки периода феодальной раздробленности

- •7.Монголо-татарское нашествие и его последствия

- •8. Москва - центр объединения русских земель.

- •Возвышение Москвы объясняется также целенаправленной, гибкой политикой московских князей, сумевших привлечь на свою сторону не только другие русские княжества, но и церковь.

- •9. Русь между Ордой и Литвой в 14-15 вв.

- •10.Уничтожение гегемонии Золотой Орды

- •11. Образование единого Российского государства в конце 15в.

- •12. Реформы Ивана Грозного и избранной рады: основные направления и главные итоги.

- •13. Территориальный рост Российского государства в конце 16 в.

- •1552, 1556 – Казань, Астрахань

- •1581 – Начало похода Ермака в Сибирь

- •1595 – Тявзинский мир со Швецией

- •14.Опричнина Ивана Грозного

- •15.Причины и последствия смутного времени.

- •16. Основные этапы формирования крепостного права в России

- •17.Переход от сословно-представительной к абсолютизму в России

- •18.Утверждение абсолютизма в России в первой четверти 18в (2 вариант)

- •19.Преобразование государственного устройства при Петре I

- •20.Изменение в сословной структуре общества при Петре I

- •Причины и цели

- •Итоги и результаты

- •Суть и значение изменения положения сословий Табель о рангах Российской Империи

- •21.Создание регулярной армии и флота

- •22. Россия вошла в Европу. Имперские задачи внешней политики.

- •23. Расширение территории на запад и юг в 18 в.

- •24.Жалованная грамота Екатерины II дворянству

- •25.Жалованная грамота Екатерины II городам

- •26. Отечественная война

- •27. Движение декабристов и его значение.

- •28. Славянофилы и западники и их жизнь в общественно-политической жизни страны

- •29. Попытки модернизации при Николае I

- •30. Крестьянская реформа 1861 г. И её историческое значение.

- •31.Судебная реформа 1864г.

- •32.Военная реформа 1874г.

- •Значение этих реформ (просто прочитать, а то вдруг до***тся)(авторский комментарий)

- •33.Особенности экономики и социальной структуры

- •34. Контрреформы Александра III Александр III – годы правления (1881-1894)

- •2) Изменения в судебной системе

- •3) Пересмотр образовательной реформы

- •4) Изменения в земствах

- •5) Полицейские меры

- •35. Русско-японская война 1904-1905гг., причины и итоги.

- •36.Причины и особенности первой русской революции (1905-1907)

- •Значение революции.

- •37. Становление парламентаризма в России.

- •38.Аграрная реформа п.А. Столыпина

- •39. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг.

- •40. Причины и последствия февральской революции.

- •41. Октябрьский переворот 1917 г. И приход большевиков к власти.

- •42. Первые преобразования советской власти в социально-политической сферах.

- •43. Брестский мир и его последствия для Советской России

- •44. Гражданская война в России

- •45.Политика «военного коммунизма» и ее сущность.

- •46. Значение новой экономической политики (нэп) для политической стабилизации и восстановления экономики страны в 1921-1928гг.

- •47.Индустриализация в ссср: ее методы и последствия.

- •48.Коллективизация сельского хозяйства в ссср: её методы и последствия.

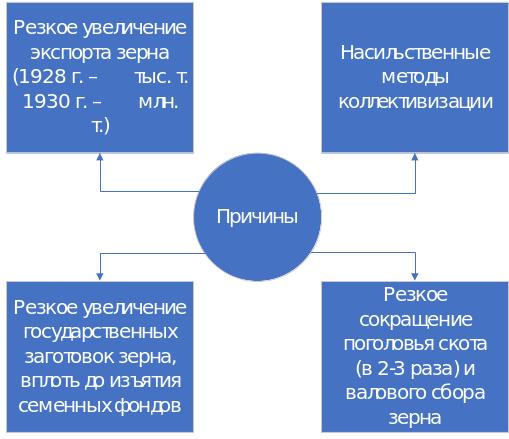

- •Голод 1932-1933 гг.

- •49. Причины и особенности формирования административно-командной государственной системы в ссср.

- •50. Ссср в годы Великой Отечественной войны (22 июня 1941 года – 9 мая 1945 года).

- •17 Июля – 2 августа 1945 – Потсдамская конференция

- •51. Частичная десталинизация и демократизация после смерти Иосифа Сталина

- •52. Проблемы в социально-экономической и политической сферах в 60-70-е годы.

- •53.Перестройка в ссср в области экономических отношений

- •54. Перестройка в ссср в области политических отношений

- •55. Распад ссср и его геополитическое значение.

- •56.Политические и экономические реформы в Российской федерации в 1992-2010 гг.

Голод 1932-1933 гг.

49. Причины и особенности формирования административно-командной государственной системы в ссср.

Кризис заготовительной кампании 1927/28 гг. и тенденция части работников аппарата ЦК ВКП(б) к централизованному, административно-командному руководству всеми отраслями экономики ускорили переход к всеобщей коллективизации.

1927 год декабрь – на 15-ом съезде ВКП(б) принял специальную резолюцию по вопросу о работе в деревне. В ней шла речь о развитии на селе всех форм кооперации, которые к этому времени объединяли почти треть крестьянских хозяйств.

В качестве перспективной задачи намечался постепенный переход к коллективной обработке земли.

1928 год март - ЦК партии в циркулярном письме в местные парторганизации потребовал укрепления действующих и создания новых колхозов и совхозов.

Непосредственное руководство колхозным строительством осуществлял секретарь ЦК ВКП(б) по работе в деревне В. М. Молотов. Был создан Колхозцентр СССР, возглавляемый Г. Н. Каминским.

1930 год январь - ЦК ВКП(б) принял постановление «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству».

Несмотря на принятое решение, и Политбюро ЦК ВКП(б), и низовые партийные организации были намерены провести коллективизацию в более сжатые соки. Началось «соревнование» местных властей за рекордно быстрое создание «районов сплошной коллективизации».

1930 год март - был принят Примерный устав сельскохозяйственной артели. В нем провозглашался принцип добровольности вхождения в колхоз, определялся порядок объединения и объем обобществляемых средств производства. Однако на практике эти положения повсеместно нарушались, что вызвало сопротивление крестьян. Поэтому многие первые колхозы, созданные весной 1930 г., быстро распались

Для технического обслуживания вновь возникавших крестьянских производственных кооперативов в сельских районах организовывались машинно-тракторные станции (МТС).

В соответствии с постановлениями конца 20-х — начала 30-х годов прекращалось кредитование и усиливалось налоговое обложение частных хозяйств, отменялись законы об аренде земли и найме рабочей силы.

1930 год февраль - был принят закон, определивший порядок ликвидации кулацких хозяйств. В соответствии с ним слой кулачества разделяли на три категории: 1. Организаторы антисоветских и антиколхозных выступлений.

2. Наиболее крупные кулаки.

3. Остальные кулацкие хозяйства.

В процессе раскулачивания были ликвидированы 1—1,1 млн. хозяйств (до 15% крестьянских дворов).

Итоги коллективизации:

Среднегодовое производство зерна в 1933—1937 гг. снизилось до уровня 1909—1913 гг., на 40—50% уменьшилось поголовье скота. Это было прямым следствием насильственного создания колхозов и неумелого руководства присланных в них председателей. В то же время росли планы по заготовкам продовольствия.

Экономические издержки коллективизации не остановили ее проведения. К концу второй пятилетки было организовано свыше 243 тыс. колхозов. В их составе находилось свыше 93% от общего числа крестьянских дворов.

1933 год - была введена система обязательных поставок сельскохозяйственной продукции государству. Устанавливаемые на нее государственные цены были в несколько раз ниже рыночных.

К середине 30-х годов усилилась бюрократизация управления экономикой. Углубились деформации в развитии народного хозяйства: легкая промышленность все более отставала от тяжелой индустрии. Серьезные трудности испытывали сельское хозяйство, железнодорожный и речной транспорт.