книги / Микробиология и основы биотехнологии

..pdfсивное перемешивание иловой смеси приводит к выделению газов за пределы хлопка; при ослаблении перемешивания газовые камеры укрупняются, парциальное давление в них растет до тех пор, пока не происходит распад хлопка на оседающие фрагменты — дефлокуляция.

Большой возраст характерен для низконагружаемого активного ила (например, при нагрузке 0,1 г БПК5/г беззольного вещества возраст активного ила — 14–18 суток), в хлопьях которого развивается наиболее крупный анаэробный центр. С целью сохранения целостности таких хлопьев требуется повышение интенсивности аэрации. Недостаточная аэрация приводит к повышению мутности очищенной воды из-за присутствия в ней фрагментов разрушенных хлопьев, которые не оседают в отстойнике, что нарушает последовательную доочистку и обеззараживание.

Четвертый тип хлопьев имеет диффузные края и характерен для высоконагружаемых илов (0,8 г БПК5/г беззольного вещества активного ила и более). В таком хлопке анаэробные центры небольшие, края хлопка рыхлые, изрезанные. Вокруг хлопка четвертого типа часто наблюдается диффузный рост в виде ореола, когда делящиеся бактерии не входят в состав хлопка. В таком случае очищенная вода мутная, как и при дефлокуляции. Для восстановления нормальной работы сооружения необходимо опытным путем увеличить концентрацию, интенсивность аэрации и возраст активного ила. Критерием нормы может служить прозрачность надиловой воды (30 см через 2 ч при 20 °С) [26].

Пятый и шестой типы хлопьев относятся к категории молодых. Они получают заметное развитие при нарушении процесса очистки и служат биоиндикатором этих нарушений.

Пятый тип хлопьев представляют колонии бактерий Zooglea ramigerà [28–33] и служат показателем поступления сточных вод с высоким содержанием органических веществ. Если хлопья пятого типа не оседают во вторичных отстойниках, очищенная вода становится мутной и опалесцирует. Для устранения этого нарушения необходима наладка локальных сооружений на предприятиях, чтобы предотвратить нарушения условий сброса.

Хлопья шестого типа имеют вид диктиоглейных или сетчатых колоний и состоят из нитчатых бактерий. При шоковых нагрузках на активный ил, который длительное время работал в режиме низких нагрузок, наблюдается вспышка численности этого вида бактерий. Диктиоглейные илы существуют непродолжительное время. При падении нагрузок

161

на активный ил они вымываются из системы, т. к. практически не оседают. При сохранении высоких нагрузок начинают преобладать хлопья четвертого типа. Отдельные диктиоглеи могут вовлекать в свою сеть зерна песка и оседать на дно отстойника. Они быстро деградируют. Активные диктиоглейные илы могут включать в свою структуру водоросли

èгрибы, что вызывает вспухание активного ила.

Âкаждом аэротенке в активном иле можно обнаружить все шесть типов хлопьев, но преобладают обычно один, два, реже — три типа. Наблюдение за структурой хлопьев активного ила является неотъемлемой частью гидробиологического контроля сооружений биохимической очи- стки, позволяющего эффективно регулировать процесс очистки сточных вод. Изменение структуры хлопьев помогает вскрыть причины нарушений в работе сооружения очистки [26].

Биоценоз активного ила представлен различными группами бактерий, которым свойственен в основном гетеротрофный тип питания. Помимо облигатных гетеротрофов в активном иле присутствуют литотрофы. В отличие от экосистемы природных водоемов в биоценозе активных илов практически отсутствуют организмы с автотрофным типом питания. Это объясняется недостатком света в толще активного ила

èбольшой его концентрацией в аэротенках. Поэтому водоросли в аэротенках встречаются лишь в виде обрастаний на стенках сооружения. Миксотрофные организмы развиваются в аэротенках вследствие способности переходить от автотрофного питания к гетеротрофному.

Âпромышленных сточных водах встречается около 30 видов бактерий рода Bacterium, численность которых составляет 108–1012 клеток на 1 мг сухого вещества. Наиболее часто встречаются виды бактерий, усваивающие нефть, парафины, нафтены: Bact. aliphaticum, bact. benzoni; фенолы: Bact. cóclastes. Населяющие активный ил микроорганизмы принадлежат к различным родам: Actinomóces, Arthrobacter, Bacillus, Corónebacterium, Desulfomaculum, Desulfovibrio, Micrococcus, Pseudomonas, Sarcina и др. К литотрофным организмам активных илов относятся микроорганизмы, использующие в качестве доноров водорода сероводород, тиосульфат, сульфит, элементарную серу, молекулярный водород, ионы двухвалентного железа или марганца и другие неорганические соединения.

На сооружениях биохимической очистки процесс аммонификации происходит за счет азотсодержащих веществ самой разнообразной при-

162

роды, поступающих с промышленными и хозяйственно-бытовыми сточ- ными водами. Наиболее часто встречающимися видами аммонифицирующих бактерий в сточных водах являются Bact. mócoides. Многие аммонифицирующие бактерии способны восстанавливать нитраты до нитритов и газообразного азота. Аммиачный азот, освобождающийся в процессе аммонификации, окисляется до нитритов и нитратов нитрифицирующими бактериями родов Bacterium è Pseudobacterium.

Процессы нитрификации, денитрификации и связывания атмосферного азота составляют основу круговорота азота в очистных сооружениях. Связывание атмосферного азота играет важную роль в процессах биохимической очистки и осуществляется представителями рода

Azotobacter.

Кроме бактерий в активном иле развиваются грибы, актиномицеты и в незначительном количестве дрожжи и водоросли. Массовое развитие нитчатых бактерий и грибов (Fusarium) приводит к образованию неоседающего ила (вспухание ила). Процессу вспухания предшествуют анаэробные условия в сооружении (более 15 мин), при котором происходит значительное увеличение факультативных анаэробов и подавляется жизнедеятельность аэробных форм.

Микрофауна активного ила представлена разнообразными видами простейших организмов, коловратками, червями, личинками и куколками насекомых, водными клещами [34]. Из простейших организмов в активном иле и биопленке встречаются представители четырех классов:

1.Класс Sarcodina (саркодовые). Виды простейших, относящиеся

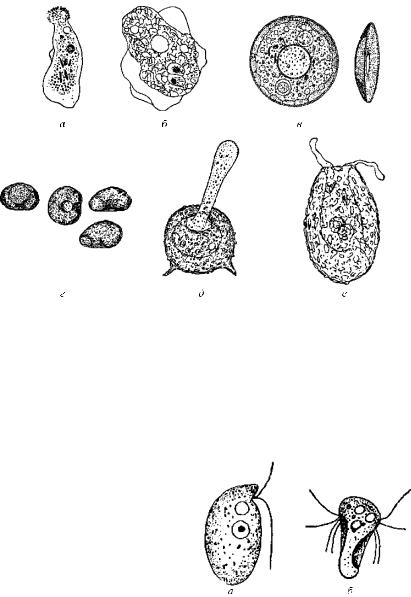

êэтому классу, представляют собой комочки живой протоплазмы, они могут быть совершенно голые (Hóalodiscus limax, Amoeba diploidea) или тело их заключено в раковину из хитина и других веществ (Arcella discoides, Centropóxis laevigata, Centropóxis aculeata, Difflugia molesta). Представители этого класса даны на рис. 9.3 [34].

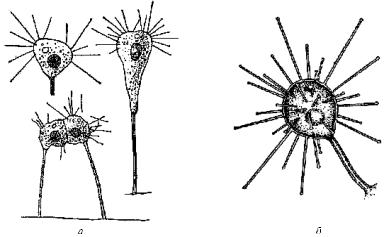

2.Класс Mastigophora. Организмы этого класса представлены бесцветными жгутиковыми инфузориями (Bodo, Trepomonas steinii) и представлены на рис. 9.4 [34].

3.Класс Suctoria (cосущие). Инфузории этого класса представлены сидячими формами, прикрепляющимися при помощи несократимого стебелька; встречаются в иле и биопленке в виде единичных экземпляров (Tocophróa lemnarum, Podophróa collini). Представители этого класса даны на рис. 9.5 [34].

163

Рис. 9.3. Представители класса Sarcodina: à — Hyalodiscus limax; á — Amoeba diploidea; â — Arcella discoides; ã — Centropyxis laevigata; ä — Centropyxis aculeata; å — Difflugia molesta

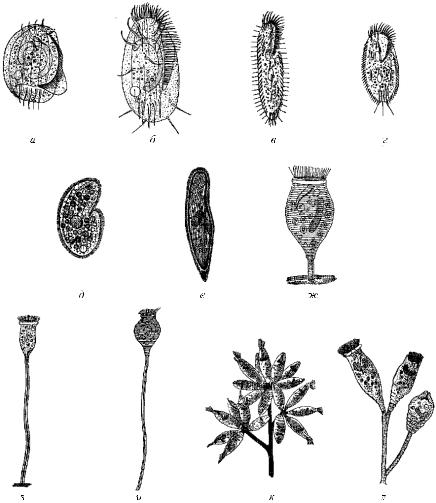

4.Класс Ciliata (ресничные и брюхоресничные инфузории). Представители этого класса — одноклеточные организмы с более или менее постоянной формой тела, различной у разных видов, быстро передвигающиеся по поверхности активного ила или прикрепленные к поверхности ила при помощи стебельков.

Характерные представители даны на рис. 9.6 [34].

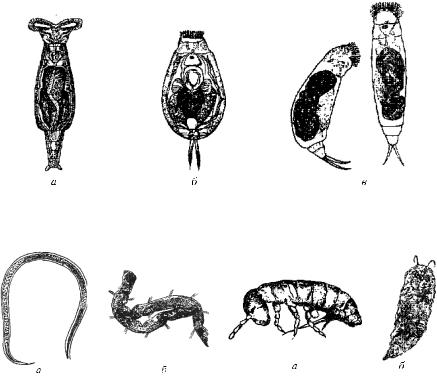

5.Класс Rotatoria (коловрат-

ки). К нему относятся микроскопи- ческие животные, длина тела которых составляет 0,04–2,5 мм. В теле некоторых коловраток можно выделить три отдела: голову, туловище и ногу. Пищеварительная система их состоит из глотки, снабженной жевательным аппаратом,

Рис. 9.4. Представители класса Mastigophora: à — Bodo; á — Trepomonas steinii

164

Рис. 9.5. Представители класса Suctoria: à — Tokophrya lemnarum; á — Podophrya collini

пищевода, желудка, кишечника. Коловратки питаются бактериями, органическим детритом, различными простейшими. В очистных сооружениях встречаются свободно плавающие формы коловраток, органом движения служит коловращательный аппарат. Часто встречающиеся в активном иле виды коловраток представлены на рис. 9.7 [34].

6.В биологических сооружениях встречаются представители класса круглых червей Nematodes и класса щетинковых червей (подкласс малощетинковые) Oligochaeta. Наличие большого количества червей в биофильтре указывает на заиливание сооружения [34].

Виды червей представлены на рис. 9.8 [34].

7.В активных илах и биопленке встречаются личинки и куколки мушки Psóchoda, личинки комаров Podura, представленные на рис. 9.9 [33].

8.Класс Hydroacarina (водные клещи) представлен мелкими животными длиной меньше 1 см, тело которых имеет шарообразную или яйцевидную форму, не расчлененное на отделы и сегменты. Водный клещ представлен на рис. 9.10 [34].

Представители микрофауны очень чувствительны к концентрации органических соединений и кислорода, присутствию токсичных соединений в сточных водах, поступающих на сооружения биохимической очистки. Простейшие организмы как индикаторы характеризуют работу очист-

165

Рис. 9.6. Представители класса Ciliata: à — Aspidisca costata; á — Euplotes charon;

â — Oxytricha pellionella, ã — Stylonychia pustulata; ä — Colpoda steini; å — Paramaecium caudatum; æ — Rhabdostyla ovum; ç — Vorticella alba; è — Vorticella microstoma;

ê — Opercularia glomerata; ë — Epistylis plicatilis

ного сооружения. В зависимости от степени деструкции органических веществ в процессе их очистки в активном иле наблюдается преобладание тех или иных групп простейших. Присутствие в активном иле обильной

166

Рис. 9.7. Представители класса Rotatoria: à — Callidina vorax; á — Cathypna luna; â — Notommata ansata

Рис. 9.8. Черви: à — Nematoda; |

Рис. 9.9. Личинки мушки и комара: |

á — Aelosoma |

à — Podura; á — Куколка мухи Psychoda |

фауны простейших обеспечивает высокую эффективность снижения E. coli в процессе очистки сточной воды (95,5–97,5 %). В присутствии простейших скорость отмирания E. coli увеличивается в 9 раз [23].

В начале процесса очистки при большой концентрации органиче- ских веществ в активном иле развивается большое количество саркодовых (например, Amoeba limax и др.), бесцветных жгутиковых родов

Bodo, Oicomonas è äð.

Инфузории при неблагоприятных условиях из вегетативных форм превращаются в цисты, а при недостатке растворенного кислорода прикрепленные формы переходят в подвижную стадию. Наиболее чувствительны к неблагоприятным воздействиям равноресничные инфузории

Paramaecium caudatum и круглоресничные — Vorticella microstoma. Ïðè

167

хорошей работе сооружения в активном иле встречается большое количе- ство видов простейших организмов. В активном иле преобладают брюхоресничные инфузории: Aspidisca,

Stólonichia, Euplotes; круглореснич- ные — Vorticella convallaria, Opercularia glomerata.

При низких концентрациях органических веществ развивается голодающий ил. На первых стадиях голо-

дания происходит уменьшение размеров простейших, в основном прикрепленных инфузорий. В их теле пропадают пищевые вакуоли, хорошо просматриваются ядра. При дальнейшем голодании простейшие переходят к стадии покоя — цисты, что влечет за собой постепенное обеднение фауны вплоть до полного ее исчезновения в активном иле. В активном иле, перегруженном органическими веществами, развиваются сосущие инфузории. При залповых сбросах промышленных сточных вод и сильных токсических воздействиях наступает полная гибель населения активного ила.

В период завершения деструкции органических веществ и активного процесса нитрификации в активном иле развиваются в большом количе- стве прикрепленные инфузории Carchesium polypinum, раковинные амебы Arcella discoides и крупные голые амебы Centropyxis aculeata, а также коловратки Philodina roseola, Notommata ansatà [34]. Оценка технологи- ческого процесса очистки сточных вод по степени относительного развития специфичных групп простейших и коловраток приведена в табл. 9.3 [35].

Ò à á ë è ö à 9 . 3

Степень относительного развития специфичных групп простейших и коловраток при различной работе сооружений

|

|

|

Группы организмов |

|

|

|

Характеристика работы био- |

|

Бесцветные |

|

|

|

|

окислителя |

Амебы |

|

Инфузории |

|

Коловратки |

|

|

|

|

||||

|

жгутиковые |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

Плохая |

Преобладают |

|

Отсутствуют |

|

||

Неудовлетворительная |

Преобладают |

|

Ìàëî |

|

|

|

168

Î ê î í ÷ à í è å ò à á ë . 9 . 3

|

|

|

Группы организмов |

|

|

Характеристика работы био- |

|

Бесцветные |

|

|

|

окислителя |

Амебы |

|

Инфузории |

Коловратки |

|

|

|

||||

|

жгутиковые |

|

|||

|

|

|

|

|

|

Удовлетворительная |

Единичные |

|

Преобладают равно- |

Преобладают |

|

(нитрификация слабая) |

экземпляры |

|

ресничные |

|

|

Хорошая (нитрификация |

Отсутствуют |

|

Преобладают кругло- |

Преобладают |

|

хорошая) |

|

|

|

ресничные и брюхо- |

|

|

|

|

|

ресничные |

|

Организмы, развивающиеся при плохой и хорошей работе сооружений биохимической очистки, представлены в табл. 9.4 [35].

Ò à á ë è ö à 9 . 4

Виды простейших организмов при различной работе сооружения

При плохой и неудовлетворительной |

При хорошей работе сооружения |

работе сооружения |

(наличие обеих фаз нитрификации) |

Beggiatoa alba |

Amoeba radiosa |

Beggiatoa leptomitiformis |

Centropyxis aculeate |

Flagellatae бесцветные |

Centropyxis laevigata |

Bodo Sp. |

Arcella discoides |

Trepomonas Steini |

Euglepha alveolata |

Oicomonas Socialis |

Euglypha laevis |

Amoeba limax |

Aktinophrys vesiculata |

Pamphagus hyalinus |

Lionotus fasciola |

Paramaecium caudatum |

Litonotus |

Chilodon uncinatus |

Spirostomum teres |

Vorticella alba |

Holophrya ovum |

Vorticella microstoma |

Euplotes charon |

Litonotus lamella |

Euplotes patella |

Colpoda steini |

Aspidisca costata |

Podophrya collini |

Aspidisca lynceus |

Podophrya fixa |

Aspidisca turrida |

169

|

Î ê î í ÷ à í è å ò à á ë . 9 . 4 |

|

|

При плохой и неудовлетворительной |

При хорошей работе сооружения |

работе сооружения |

(наличие обеих фаз нитрификации) |

Callidina sp |

Coleps hirtus |

|

Carchesium polynum |

|

Opercularia glomerata |

|

Rhabdostyla ovum |

|

Urostyla weissei |

|

Vorticela companula |

|

Vorticella convallaria |

|

Epistylis plicatilis |

|

Cyclidium lanuginosum |

|

Cyclidium citrullus |

|

Cyclidium glaucoma |

|

Chilodonella uncinatus |

|

Chilodonella cucullata |

|

Lionotus lamella |

|

Amphileptus claparedei |

|

Cinetochilum margaritaceum |

|

Oxytricha fallax |

|

Oxytricha pellionella |

|

Stylonychia pustulata |

|

Tokophrya lemnarum |

|

Acineta flava |

|

Philodina roseola |

|

Colurus caudatus |

|

Monostyla lunaris |

|

Monostyla cornuta |

|

Cathypna luna |

|

Notommata ansata |

|

Aelosoma |

170