книги / Основы конденсаторной техники

..pdfиметь место и в неорганических диэлектриках типа керамики и слюды.

Метод испарения металла в вакууме. Заключается в на-

греве металла в вакуумной камере, испарение его и осаждение паров металла на поверхности диэлектрика тоже находящегося в вакуумной камере. Применение вакуума обеспечивает отсутствие окисления испаряемого металла, снижение его точки кипения и получение прямолинейного движения атомов металла от испарителя к поверхности диэлектрика. Этот метод пригоден для органических и неорганических диэлектриков. Метод испарения в вакууме широко применяется для серебрения слюды. При атмосферном давлении температура кипения се-

ребра равна 1955 °С, а при давлении 10−2 мм рт. ст. – 1050 °С. Этот способ позволяет получать слюдяные конденсаторы высокого качества. При металлизации органических диэлектриков, имеющих вид длинных тонких лент, намотанных в рулоны (конденсаторная бумага, синтетические пленки), процесс ведут непрерывно, пропуская ленту над испарителем. После окончания металлизации вакуум снимают и достают металлизированный рулон (в качестве металла используют цинк и алюминий). Производят как одностороннюю металлизацию, так и двухстороннюю, исключающую воздушный зазор между обкладками и диэлектриком.

Метод катодного распыления металла. Применяется,

когда высокая температура кипения тугоплавкого металла не позволяет успешно применить метод испарения в вакууме. Катодом является испаряемый металл, анодом – подложка, на которую наносится слой металла. В вакуумную камеру после откачки подают инертный газ. Этот метод используют редко, так как мала скорость создания металлического слоя; применяют в основном в производстве тонкопленочных конденсаторов с неорганическим нагревостойким диэлектриком, требующих применения обкладок из тугоплавкого металла.

61

11. Особенности металлизированного диэлектрика

При замене обкладок из фольги тонким слоем металла, нанесенным тем или иным методом на поверхность диэлектрика, в конденсаторе возникают некоторые явления, которые не наблюдались при обкладках из металлической фольги. К числу этих явлений относятся: явление мерцания емкости; явление самовосстановления конденсатора при пробое.

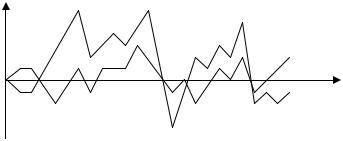

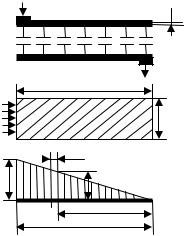

Явление мерцания емкости было обнаружено для кера-

мических и слюдяных конденсаторов с серебряными обкладками, нанесенными методом вжигания и испарением в вакууме. Это явление характеризуется небольшими самопроизвольными скачками емкости, вызывающими соответствующие скачки частоты контуров (рис. 31). Величина таких скачков невелика, но возрастает с увеличением напряжения, что может отражаться на стабильности работы.

C

τ, с

─U1 ---U2>U1

Рис. 31. Мерцание емкости конденсатора

Была разработана специальная методика для отбраковки конденсаторов, в которых наблюдалось это явление. Брак «по мерцанию» можно снизить, увеличивая толщину диэлектрика в конденсаторах, т.е. снижая рабочее значение напряженности поля.

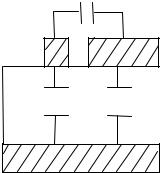

Явление мерцания связано с отсутствием четко выраженного края серебряного электрода и наличием большого чис-

62

ла мелких островков серебра, постепенно соединяющихся в сплошную обкладку по мере удаления от закраин, свободных от серебра

(рис. 32).

В схеме, эквивалентной «мерцающему» конденсатору: С1 – ос-

новная емкость электрода; С2 – емкость островка; С3 – емкость тон-

кого зазора между островком и основной обкладкой.

При высокой температуре по системе емкостей С2 –С3 проходит

С3

С2 С1

Рис. 32. Схема «мерцающего» конденсатора

ток, создающий основное падение напряжения на емкости зазора, так как С3 << С2. При этом в зазоре возникает микроду-

га, присоединяющая С2 к С1, что дает скачкообразное увели-

чение емкости конденсатора. При обрыве дуги емкость скачкообразно уменьшается. Погружение в жидкий диэлектрик не устраняет мерцания, увлажнение усиливает его.

Явление мерцания приводит к небольшому увеличению емкости конденсаторов с напряжением. Этим увеличением можно пренебречь, за исключением случаев, когда точность емкости играет особо большую роль (образцовые конденсаторы).

Явление мерцания связано и с увеличением потерь энергии в конденсаторе.

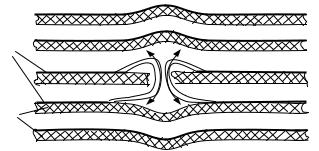

Явление самовосстановления в конденсаторе. Конден-

саторы с металлизированными обкладками восстанавливают электрическую прочность диэлектрика после пробоя. В зоне пробоя ток короткого замыкания достигает максимальной плотности и испаряет (выжигает) тонкий слой металла в окрестности этой зоны (рис. 33). Электрическая дуга увеличивает свою длину и гаснет, так как в зоне пробоя давления растет за

63

1

3

2

Рис. 33. Схема, поясняющая процесс самовосстановления при пробое: 1 – обкладки; 2 – диэлектрик; 3 – электрическая дуга

счет газообразных продуктов разложения диэлектрика и пропитки. Вокруг места пробоя образуется свободный от металлических обкладок участок диэлектрика малой площади (от долей до 10 мм2). Этот процесс происходит за короткое время –

приблизительно 10−4...10−5 с. Выделяющаяся при этом энергия не вызывает существенного повреждения диэлектрика, лишь в месте пробоя остается тонкое отверстие диметром 1…10 мкм. Таким образом, тонкие обкладки играют роль предохранителя, отключающего поврежденный участок диэлектрической системы. При этом емкость конденсатора почти не меняется. Емкость металлобумажного конденсатора С = 1,5 мкФ уменьшается на 1 % после 105 пробоев.

Пленочные конденсаторы с металлизированными обкладками более чувствительны к самовосстановлению и выходят из строя раньше. Это явление связано с составом пленочного диэлектрика, в частности, с относительным содержанием кислорода в его молекуле.

64

12. Потери энергии в конденсаторе

Всякий реальный конденсатор, включенный в электрическую цепь, рассеивает электрическую энергию. Эта энергия расходуется на нагрев конденсатора.

Потери энергии в конденсаторе складываются из следующих составляющих:

1. Потери энергии в диэлектрике конденсатора Pд:

а) от движения ионов (проводимость, междуслойная поляризация, ионно-релаксационная поляризация);

б) от вращения диполей и перемещением полярных групп (дипольная, дипольно-радикальная, спонтанная поляризации); в) от ионизации воздушных включений в диэлектрике или

воздуха у края обкладок.

2. Потери энергии в металлических частях конденсатора Pм:

а) от нагрева током контактов и выводов; б) от нагрева током обкладок;

в) от явления мерцания у краев обкладок, полученных металлизацией диэлектрика;

г) от вибрации обкладок.

Полные потери энергии в конденсаторе (активная мощность)

Ра = Рд + Рм.

Величина потерь опасна, так как выделяемое тепло может привести к недопустимому повышению температуры конденсатора.

При установившемся тепловом состоянии конденсатора количество тепла, выделяющееся в нем за 1 с, должно быть равно количеству тепла, отводимому в 1 с от его поверхности в окружающую среду:

Ра = αт S (tк −tо ),

65

где αт – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·°С);

S – поверхность охлаждения конденсатора, м2; tо – температура окружающей среды, °С;

tк – температура конденсатора, °С.

Перегрев конденсатора прямо пропорционален величине потерь:

∆tR =tк −tо = αРт аS .

13. Расчет величины потерь в конденсаторе при синусоидальном напряжении

Потери энергии в основном диэлектрике Рд1 (Вт) рассчитываются по формуле

P |

= 2π U 2 f C tg δ |

, |

(15) |

д1 |

д |

|

|

где U – эффективное напряжение, В; f – частота, Гц;

С – емкость, Ф;

tg δд – тангенс угла потерь основного диэлектрика. Мощность Pд2 , теряемая во вспомогательном диэлектри-

ке, может быть рассчитана по формуле (15), если в нее подставить значение паразитной емкости Сп и величину tg δп вспо-

могательного диэлектрика. Если в конструкции использовано несколько вспомогательных диэлектриков (заливочная масса, изоляция корпуса, пластмассовая опрессовка, выводные изоляторы), то для каждого из них надо брать значение созданной им части общей паразитной емкости и соответствующие ему значение tg δ.

Тогда общие диэлектрические потери конденсатора

Р = Р + Р = 2π U 2 f |

C tg δ + ∑C tgδ . |

|||

|

|

|

i=n |

пi |

д д1 д2 |

д |

пi |

||

|

|

|

i=1 |

|

66

Для уменьшения потерь необходимо выбрать основной диэлектрик с малым tg δ, а также и вспомогательные диэлек-

трики с малым tg δ. Нужно тщательно освобождать конденса-

тор от остатков воздуха, чтобы устранить потери от ионизации воздушных включений, внутри диэлектрика и у края обкладки.

Мощность, теряемая на нагрев металлических выводов конденсатора. Для подсчета мощности, теряемой на нагрев металлических выводов, используют формулу

|

Р = r I 2 , |

|

в в |

где I |

– ток, потребляемый конденсатором, А; |

rв |

– сопротивление выходов, Ом. |

Ток, протекающий в конденсаторе, можно вычислить по формуле

I = |

U |

=U ω C или I = U . |

|

χ |

|

||

|

С |

Z |

|

|

|

|

|

Мощность тепловыделения в одном выводе конденсатора круглого сечения при сильном поверхностном эффекте

(∆< 0,1dв )

Pв = I 2 dв πlвγм ∆,

где dв, lв – диаметр и длина вывода;

γм – удельная проводимость металла;

∆ – глубина проникновения электромагнитного поля в металлический вывод,

∆ = |

1 |

, |

|

||

π f γм µ0 µ |

µ0 = 4π 10−7 Гн/м.

67

При слабом поверхностном эффекте (∆≥ 0,1dв ) мощность определяется по формуле

|

|

|

|

|

Pв = I |

2 |

|

|

4 lв |

|

|

. |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

dв2 π γм |

|

|

||||||||

|

Более точное значение мощности потерь |

|||||||||||||||

|

|

|

|

Р = I 2 |

|

4lв |

|

K |

|

|

dв |

|

, |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

в |

|

π γм dв |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

2∆ |

|

||||||||

где |

K |

dв |

|

– коэффициент, определяемый по графику и учи- |

||||||||||||

|

||||||||||||||||

|

2∆ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

тывающий изменение сопротивления за счет поверхностного эффекта.

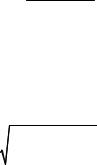

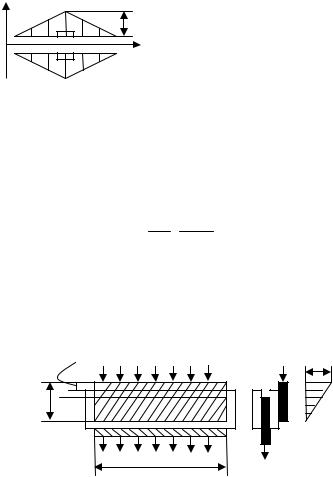

Мощность, теряемая на нагрев обкладок. При вычисле-

нии мощности, теряемой на нагрев обкладок, нужно учесть изменение тока по длине обкладки.

δоб

δоб

|

l |

|

b |

|

dx |

I |

Ix |

|

|

|

x |

|

l |

|

Рис. 34. Схема к расчету мощ- |

|

ности, теряемой в обкладках |

Рассмотрим плоский конденсатор с выводами в конце каждой обкладки (рис. 34). Обозначим: l – длина обклад-

ки; b – ширина обкладки; δоб – толщина обкладки; ρ – удель-

ное сопротивление металла обкладки.

В том конце обкладки, где поставлен вывод, ток равен I, далее он спадает линейно и в противоположном конце равен 0.

Выделим элемент обкладки длиной dx на расстоянии х от того конца, где ток равен 0.

68

Сопротивление этого элемента

rx =ρ bdx .

δоб

Ток в этом элементе

Ix = I xl .

Расход мощности на нагрев элемента

P = r I |

2 |

= |

ρ I 2 |

2 |

|

|

|

x |

|

x |

|

dx. |

(16) |

||

|

|

||||||

x x |

|

l2 b δоб |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

Для того чтобы получить величину мощности, теряемую во всей обкладке, надо проинтегрировать это выражение по длине обкладки и умножить на 2, так как обкладки две:

l |

|

2ρ I 2 |

l |

2 |

|

2l |

|

2 |

|

|

|

Pоб = 2 ∫ Px = |

|

|

|

∫ x |

dx = |

|

ρ I |

|

. |

(17) |

|

l |

2 |

|

3b δоб |

|

|||||||

0 |

|

b δоб 0 |

|

|

|

|

|

|

|||

Если учесть часть длины обкладки ∆l, выступающую за пределы активной площади, и понимать под значением l только активную длину обкладки, то имеем

∆l + 3l

Pоб = 2 b δоб ρ I 2.

Мощность, теряемую в обкладках цилиндрического конденсатора, можно найти по формуле (16), выразив ширину обкладки как среднюю длину окружности l = π Dср, где Dср –

среднее значение диаметра цилиндрического конденсатора. Для плоского многопластинчатого конденсатора с числом

обкладок N имеем

|

(2N −3) |

|

∆l + |

l |

|

||

|

|

|

|

|

|||

|

3 |

||||||

P = 2 |

|

|

|

|

ρ I 2. |

||

(N −1)2 b δоб |

|

||||||

об |

|

|

|||||

69

Р |

Если выводы поставлены |

||

|

|

I/2 |

в середине намотки спирального |

|

|

х |

конденсатора (рис. 35), то потери |

|

|

||

|

|

|

уменьшаются в 4 раза и выража- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ются формулой |

Рис. 35. Схема расположе- |

P = |

l |

ρ I 2. |

|

ния выводов в середине дли- |

||||

|

||||

ны обкладок |

об |

6b δоб |

||

При большой длине ленты фольги ставят несколько пар выводов – n и, если они расположены равномерно, то мощность, теряемая в обкладках,

Pоб = 61n2 b lδоб ρ I 2.

При намотке с выступающей фольгой (безындукционной) ток вводится с торцов конденсаторной секции (рис. 36), поэтому ширина фольги определяет длину пути тока, а длина ленты – ширину пути тока.

∆b |

I |

b bа

l

Рис. 36. Схема к расчету потерь в обкладках при намотке с выступающей фольгой

Если активная ширина фольги bа и ∆b =b −ba – часть

ширины фольги, определяемая закраиной и необходимостью осуществлять соединение с выводом, то мощность, теряемая в обкладках конденсатора,

70