- •2.Постоянный электрический ток

- •2.1.Электрический ток. Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности для плотности тока

- •2.2. Электродвижущая сила источника тока

- •2.4. Закон ома для неоднородного участка цепи

- •2.5.Разветвленные цепи. Правила кирхгофа

- •2.6. Мощность тока

- •2.7. Закон джоуля – ленца. Закон видемана-франца

- •3. Магнитостатика

- •3.1. Вектор магнитной индукции

- •3.2.Закон био-савара-лапласа. Магнитное поле движущегося заряда

- •3.3. Магнитное поле прямолинейного проводника с током

- •3.4. Магнитное поле и магнитный дипольный момент кругового тока

- •3.5. Магнитное поле соленоида

- •3.6. Циркуляция магнитного поля. Теорема о циркуляции (закон полного тока). Ротор вектора магнитной индукции

- •3.7. Магнитное взаимодействие постоянных токов. Закон ампера

- •3.8. Сила лоренца. Движение зарядов в электрических и магнитных полях

- •3.9. Работа по перемещению контура с током в магнитном поле

- •3.10. Поток магнитного поля. Дивергенция вектора магнитной индукции

- •3.12. Граничные условия на поверхности раздела двух магнетиков

- •3.13. Классификация магнетиков. Диамагнетики, парамагнетики и ферромагнетики

- •3.14. Эффект холла и его применение

- •4.Электромагнитная индукция

- •4.1. Феноменология электромагнитной индукции. Физика электромагнитной индукции. Правило ленца. Уравнение электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле

- •4.2. Самоиндукция. Индуктивность соленоида

- •4.3. Токи фуко

- •4.4.Ток при замыкании и размыкании цепи

- •4.5.Взаимная индукция

- •4.6.Энергия магнитного поля. Объемная плотность энергии магнитного поля в веществе

- •4.7. Закон сохранения энергии в неферромагнитной среде

- •5. Уравнения максвелла. Система уравнений максвелла в интегральной и дифференциальной форме и физический смысл входящих в нее уравнений

- •5.1.Теория максвелла – теория единого электромагнитного поля

- •5.2. Первое уравнение максвелла

- •5.3. Ток смещения. Второе уравнение максвелла

- •5.4.Третье и четвертое уравнение максвелла

- •5.5. Полная система уравнений максвелла электромагнитного поля

- •5.6. Уравнения максвелла– лоренца

5.4.Третье и четвертое уравнение максвелла

Третье уравнение Максвелла является обобщением теоремы Гаусса для электростатического поля на случай любого нестационарного электрического поля:

![]() ,

,

![]() .

.

Четвертое уравнение основано на предположении о том, что теорема Гаусса справедлива для произвольного магнитного поля:

![]() .

.

5.5. Полная система уравнений максвелла электромагнитного поля

Основу

теории Максвелла составляют четыре

уравнения, которые в электродинамике

играют такую же роль, как законы Ньютона

в механике. Система этих уравнений

описывает электромагнитное поле и может

быть записана для векторов

![]() и

и![]() ;

;![]() и

и![]() ,

,![]() и

и![]() ;

;![]() и

и![]() .

Для векторов

.

Для векторов![]() и

и![]() уравнения Максвелла имеют вид:

уравнения Максвелла имеют вид:

![]() ;

;

![]() ;

;![]() ;

;![]() .

(5.8)

.

(5.8)

Для

векторов

![]() и

и![]() :

:![]() ;

;![]() ;

;![]() ;

;![]() .

.

Если

электрическое и магнитное поля

стационарны, т.е.

![]() и

и![]() ,

то из уравнений Максвелла следует, что

эти поля существуют независимо друг от

друга:

,

то из уравнений Максвелла следует, что

эти поля существуют независимо друг от

друга:![]() ;

;![]() - это уравнения

электростатики;

- это уравнения

электростатики;![]() ;

;![]() -

уравнения магнитостатики.

-

уравнения магнитостатики.

Систему уравнений Максвелла (5.8) необходимо дополнить еще материальными уравнениями, которые характеризуют электрические и магнитные свойства среды.

Если среда изотопная, несегнетоэлектрическая и неферромагнитная, и макротоки подчиняются закону Ома, то эти уравнения имеют вид:

![]() ;

;

![]() ;

;![]() (5.9)

(5.9)

На границе раздела сред должны выполняться граничные условия для векторов, характеризующих электромагнитное поле:

![]() ;

;

![]() ,

;

,

;![]() , ( 5.10)

, ( 5.10)

где

![]() – поверхностная плотность зарядов;

– поверхностная плотность зарядов;![]() – единичный вектор нормали к поверхности

раздела сред, проведенный из среды 2 в

среду 1;

– единичный вектор нормали к поверхности

раздела сред, проведенный из среды 2 в

среду 1;![]() -

единичный вектор касательной к поверхности

раздела сред,

-

единичный вектор касательной к поверхности

раздела сред,![]() -

единичный вектор касательной к поверхности

раздела сред и перпендикулярный к

-

единичный вектор касательной к поверхности

раздела сред и перпендикулярный к![]() ;

;![]() – вектор линейной плотности поверхностного

тока проводимости, он направлен вдоль

поверхности по направлению тока в ней

и численно равен

– вектор линейной плотности поверхностного

тока проводимости, он направлен вдоль

поверхности по направлению тока в ней

и численно равен![]() ,

где

,

где![]() - ток проводимости через малый участокdS

сечения поверхности, проведенного

перпендикулярно к направлению

поверхностного тока.

- ток проводимости через малый участокdS

сечения поверхности, проведенного

перпендикулярно к направлению

поверхностного тока.

Главный

смысл уравнений (5.8) заключается в том,

что они содержат уравнения движения

электромагнитного поля. Это означает,

что в каждом случае поля

![]() и

и![]() могут быть найдены путем решения

уравнений (5.8).

могут быть найдены путем решения

уравнений (5.8).

Каждое решение выделяется с помощью начальных и граничных условий (5.10). Начальные условия определяют поля в некоторый фиксированный момент времени, который обычно принимается за нулевой. Задания полей в один из моментов времени достаточно для определения постоянных интегрирования уравнений (5.8), по времени, т.к. в (5.8) входят только первые производные по времени. Граничные условия выражают свойства, связанные с наличием поверхностей раздела, т.е. таких поверхностей, по разные стороны которых свойства системы различны, а также с ограничениями области существования поля какими-либо поверхностями. Граничные условия задают поля в любой момент времени на поверхностях такого рода. Если область существования поля очень велика, то условия на удаленных внешних границах трансформируются в задание полей в бесконечно удаленных точках, т.е. на бесконечности.

Поскольку электромагнитные взаимодействия осуществляются через электромагнитные поля, то тем самым оказывается, что электрический заряд является константой связи электрически заряженных частиц с электромагнитным полем. Поэтому электромагнитные поля возникают вокруг зарядов и токов, от которых и распространяются в окружающее пространство; электромагнитные поля действуют на заряды и токи.

Состояние

электромагнитного поля полностью

характеризуется двумя векторными

функциями координат и времени. Эти

векторные функции

![]() и

и![]() называются электрическим и магнитным

полем. Множество значений, которые

независимые компоненты векторов

называются электрическим и магнитным

полем. Множество значений, которые

независимые компоненты векторов![]() и

и![]() (четыре из шести) принимают во всех

точках пространства в данный момент

времени, задают состояние электромагнитного

поля в этот момент.

(четыре из шести) принимают во всех

точках пространства в данный момент

времени, задают состояние электромагнитного

поля в этот момент.

Электромагнитное

поле отличается от любой системы частиц

тем, что оно является физической системой

с бесконечно большим числом степеней

свободы ( в области существования поля

значения независимых компонент

![]() и

и![]() составляют бесчисленное множество

величин, т.к. любая область пространства

содержит бесконечно большое число

точек).

составляют бесчисленное множество

величин, т.к. любая область пространства

содержит бесконечно большое число

точек).

Электромагнитные поля подчинятся принципу суперпозиции: при одновременном действии нескольких источников электромагнитного поля ( имеется несколько заряженных электричеством тел в свободном, т.е. не содержащем вещества, пространстве) образуется поле, равное сумме полей, создаваемых каждым источником:

![]() ;

;

![]() .

.

Уравнения

Максвелла инвариантны относительно

преобразований Лоренца. Электрические

заряды также не зависят от выбора

инерциальной системы отсчета. Формула

преобразований Лоренца для векторов

![]() и

и![]() электромагнитного поля при переходе

от неподвижной инерциальной системы

отсчетаК

к системе

электромагнитного поля при переходе

от неподвижной инерциальной системы

отсчетаК

к системе

![]() ,

движущейся относительноК

прямолинейно и равномерно со скоростью

,

движущейся относительноК

прямолинейно и равномерно со скоростью

![]() вдоль положительного направленияОХ,

имеют вид:

вдоль положительного направленияОХ,

имеют вид:

![]() ;

;

;

; ;

;

![]() ;

;

;

; ;

;

с

учетом (5.9) получаем для векторов

![]() и

и![]() :

:

![]() ;

;

;

; ;

;

![]() ;

;

;

; .

.

Здесь

![]() - скорость света в вакууме. В среде

- скорость света в вакууме. В среде![]() .

.

Из

преобразований Лоренца видно, что одно

и то же электромагнитное поле по-разному

проявляется в инерциальных системах

отсчета, движущихся друг относительно

друга. Например, если в системе отсчета

К

есть только электрическое поле,![]() (

(![]() - орт координатной оси) и

- орт координатной оси) и![]() ,

то в системе отсчета

,

то в системе отсчета![]() будет наблюдаться и электрическое и

магнитное поле, векторы

будет наблюдаться и электрическое и

магнитное поле, векторы![]() и

и![]() взаимно перпендикулярны:

взаимно перпендикулярны:

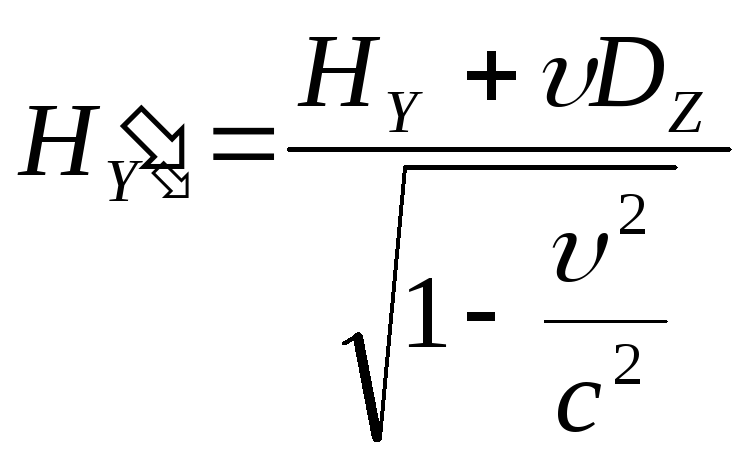

![]() ;

;

;

;![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ;

;![]() .

.

Если

же в

![]() есть магнитное поле, то в

есть магнитное поле, то в![]() также будут наблюдаться оба поля, у

которых

также будут наблюдаться оба поля, у

которых![]() :

:

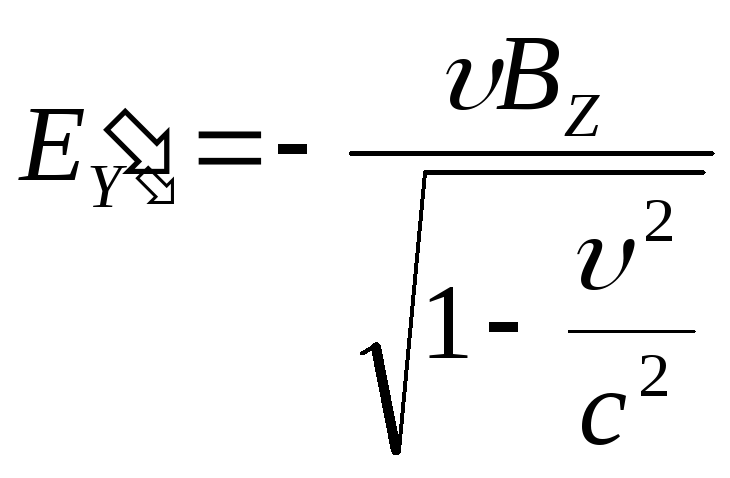

![]() ;

;

![]() ;

; ;

;

![]() ;

;

;

;![]() .

.