- •Содержание

- •Раздел 2. Период самостоятельных феодальных государств. Хii–первая половина хv века

- •Раздел 3. Русское (Московское) централизованное государство и право XV–XVII век

- •Раздел 4. Государство и право России в период становления и развития абсолютизма (конец XVII–хviii век)

- •Раздел 5. Государство и право России в первой половине хiх века

- •Раздел 6. Государство и право в период превращения России в буржуазную монархию (вторая половина XIX века–1917 год)

- •Раздел 7. Советское государство и право (1917–1985 годы)

- •Раздел 8. Государство и право ссср с середины 80-х годов до 1991 года

- •Раздел 9. Заключение. Государство и право Российской Федерации в начале 90-х годов XX века

- •Краткий конспект лекций

- •Раздел I. Государство и государственное управление (iXвек–1917 год)

- •Тема 1. Введение

- •Тема 2. Символы Российской государственности. История возникновения государственного герба России

- •История возникновения государственного флага России

- •История возникновения государственного гимна России

- •Тема 3. Форма правления

- •Князья (киевские, владимирские, московские), цари, императоры Российские

- •Тема 4. Высшие органы власти и управления

- •Органы власти и управления Новгородской республики

- •Органы государственной власти и управления в XIX веке

- •Органы государственной власти и управления во второй половине XIX– начале XX века

- •Тема 5. Представительные органы власти Земский собор

- •Государственная дума

- •Тема 6. Центральные отраслевые органы управления

- •Тема 7. Местные органы власти

- •Органы местного управления

- •Земская реформа 1864 года

- •Структура земских органов

- •Городовая (городская) реформа 1870 года

- •Тема 8. Структура судебной власти

- •Тема 9. Правовое положение населения

- •Раздел II. История Русского права (IX век–1917 год)

- •Тема 10. Источники русского права

- •Тема 11. Право собственности

- •Тема 12. Обязательственное право

- •Тема 13. Семейное право

- •Тема 14. Наследственное право

- •Тема 15. Уголовное право

- •Система преступлений:

- •Система наказаний:

- •Система преступлений:

- •Виды наказаний:

- •Виды преступлений:

- •Тема 16. Процессуальное право

- •Раздел III. Советское государство и право (1917–1991 годы)

- •Тема 17. История советского конституционного строительства

- •Тема 18. Высшие органы власти и управления

- •Органы государственной власти и управления рсфср по Конституции 1918 года

- •Органы государственной власти и управления ссср по Конституции 1924 года

- •Органы государственной власти и управления ссср по Конституции 1936 года

- •Органы государственной власти и управления ссср по Конституции 1977 года

- •Тема 19. Местные органы власти и управления

- •Тема 20. Судебная система

- •Тема 21. Гражданское право

- •Структура кодекса:

- •Тема 22. Брачно-семейное законодательство

- •Декреты:

- •Тема 23. Трудовое право

- •Тема 24. Уголовное право

- •Тема 25. Государство и право в 1985–1991 годах

- •Практические задания

- •Казусы по тексту Пространной редакции Русской правды

- •Словарь

- •Казусы по тексту Псковской судной грамоты

- •Словарь

- •Казусы по тексту Судебника 1497 года

- •Словарь

- •Казусы по тексту Судебника 1550 года

- •Словарь

- •Казусы по тексту Соборного уложения 1649 года

- •Словарь

- •Казусы по тексту Артикула воинского (1715 год, 26 апреля)

- •Словарь

- •Казусы по тексту Грамоты на права, вольности и преимущества благороднаго Российскаго дворянства (1785 год, 21 апреля)

- •Казусы по тексту Общего положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (1861 год, 19 февраля)

- •Казусы по тексту Учреждения судебных установлений (1864 год, 20 ноября)

- •Казусы по тексту Устава уголовного судопроизводства (1864 год, 20 ноября)

- •Методические рекомендации по написанию курсовой работы

- •Тема 1. Теории происхождения Древнерусского государства

- •Тема 2. Титул главы государства, способы передачи власти, права верховной власти. IX–XVII век

- •Раздел 1. Изменение титула главы государства на протяжении IX–XVII веков: от Великого князя Киевского к царю Московскому

- •Раздел 2. Изменение способов передачи престола в русском государстве IX–XVII веков: от родового старшинства к старшинству семейному;

- •Раздел 3. Оформление и постепенное законодательное закрепление прав главы государства в IX–XVII веках

- •Тема 3. Титул главы государства, способы передачи власти, права верховной власти. XVIII век–1917 год

- •Раздел 1. Развитие титулярной формулы власти (XVIII век–1917 год). Правовое закрепление статуса императора

- •Раздел 2. Законодательное оформление способов передачи престола (завещательное преемство, мужское семейное первородство)

- •Раздел 3. Развитие и законодательное оформление прав главы государства

- •Тема 4. Особенности системы управления Новгородской земли

- •Раздел 1. Причины особенности государственного устройства и управления Новгородских земель: экономические, политические, социальные

- •Раздел 2. Высшие органы власти и управления Новгородской республики, своеобразие их роли по сравнению с другими русскими землями (вече, князь, посадник, тысяцкий)

- •Раздел 3. Своеобразие системы местного управления Новгородом и землями республики

- •Тема 5. Вече: происхождение, состав, способы созыва, права и роль на различных территориях русского государства

- •Раздел 1. Происхождение и этапы развития вече в истории русской государственности

- •Раздел 2. Анализ состава и способов созыва вече на различных русских землях в период Киевской Руси и феодальной раздробленности

- •Раздел 3. Права вече на различных русских землях в период Киевской Руси и феодальной раздробленности

- •Тема 6. Боярская Дума и ее роль в системе органов власти и управления

- •Раздел 1. Изменение состава Боярской Думы в XV–XVII веках и его причины. Местничество

- •Раздел 2. Полномочия Боярской Думы XV–XVII веках. Соотношение власти Государя и Боярской Думы

- •Раздел 3. Порядок работы Боярской Думы и думское делопроизводство

- •Тема 7. Земские соборы: история возникновения, состав, права и значение

- •Тема 8. Формирование приказной системы в России

- •Раздел 1. Причины возникновения приказов и этапы их формирования

- •Раздел 2. Структура и состав приказов, порядок работы, делопроизводство

- •Раздел 3. Группы приказов и их полномочия

- •Тема 9. Система местного самоуправления в России. XII–XVII век

- •Раздел 1. Развитие системы местного самоуправления в северо-западных землях Руси (новгородские и псковские вольности)

- •Раздел 2. Местное самоуправление в период создания и укрепления русского централизованного государства: губная и земская реформы Ивана Грозного

- •Раздел 3. Состав городского (посадского) населения в XVI–XVII веках. Особенности системы городского самоуправления

- •Тема 10. Система местного самоуправления в России. XVIII век

- •Раздел 1. Реформирование системы сословного самоуправления Петром I

- •Раздел 2. Преобразование местного самоуправления при Екатерине II

- •Раздел 3. Сравнительный анализ преобразований в сфере местного самоуправления в XVIII веке

- •Тема 11. Система местного самоуправления в России. XIX век

- •Раздел 1. Волостное самоуправление в первой половине XIX века и реформирование крестьянского самоуправления в результате отмены крепостного права (реформа 1861 года)

- •Раздел 2. Земская реформа 1864 года, ее основные направления и недостатки. Контрреформа 1889-1890 годов

- •Раздел 3. Городская реформа 1870 года, ее основные направления и недостатки. Контрреформа 1892 года

- •Тема 12. История российской прокуратуры (период до 1917 года)

- •Раздел 1. Причины возникновения надзорных органов в России. Фискалат и основные характерные черты его деятельности

- •Раздел 2. Изменение структуры и состава прокурорских органов на протяжении 1722–1917 годов

- •Раздел 3. Основные направления деятельности прокуратуры, динамика их развития

- •Тема 13. Реформа судебной системы во второй половине XIX века

- •Тема 14 . Становление и развитие обязательственного права. IX–XVII век

- •Раздел 1. Становление обязательственного права в Древнерусском государстве: виды договоров, условия их заключения и обеспечения

- •Раздел 2. Новые черты обязательственного права в псковско-новгородских землях: отличие от Киевского периода

- •Раздел 3. Развитие обязательственного права в XV–XVII веках и его характерные черты

- •Тема 15 . Происхождение и развитие права наследства. IX–XVII век

- •Раздел 1. Особенности наследственного права в Древнерусском государстве: техника наследования по закону и завещанию

- •Раздел 2. Изменение в наследственном праве в новгородско-псковских землях

- •Раздел 3. Развитие наследственного права в Московском царстве, особый порядок наследование недвижимости (земли)

- •Тема 16. Происхождение и развитие права наследства.

- •Раздел 1. Изменение наследственного законодательства в первой четверти XVIII века. Проявления активного вмешательства государства в практику наследования недвижимого имущества

- •Раздел 2. Наследственное право после смерти Петра I. Основные характеристики техники наследования по завещанию и по закону

- •Раздел 3. Наследственное законодательство по Своду законов Российской империи и его развитие в XIX–XX веков

- •Тема 17. Развитие понятия «преступление» в русском уголовном праве. IX– XVII век

- •Раздел 1. Особенности восприятия понятия «преступление» в Древнерусском государстве, виды преступлений

- •Раздел 2. Изменение понимания термина «преступление» в Новгородской и Псковской судных грамотах, усложнение системы преступлений

- •Раздел 3. Сущность и виды преступлений в Судебниках и Соборном уложении 1649 года

- •Тема 18. Развитие понятия «наказание» в русском уголовном праве. IX–XVII век

- •Раздел 1. Цели и особенности системы наказаний в Древнерусском государстве

- •Раздел 2. Расширение системы наказаний в период феодальной раздробленности. Татаро-монгольское влияние

- •Раздел 3. Изменение целей и ужесточение системы наказаний в Московском царстве

- •Тема 19. Развитие понятия «преступление» в русском уголовном праве. XVIII век–1917 год

- •Раздел 1. Появление термина «преступление» в русском уголовном праве XVIII века, его сущность и виды

- •Раздел 2. Понятие «преступление» в источниках права XIX века, развитие учения об объективной и субъективной стороне

- •Раздел 3. Сущность и виды преступлений по Уголовному уложению 1903 года

- •Тема 20. Развитие понятия «наказание» в русском уголовном праве. XVIII век–1917 год

- •Раздел 1. Изменение целей и ужесточение системы наказаний в эпоху Петра I. Противоречивость отношения к смертной казни во второй половине XVIII века

- •Раздел 2. Усложнение системы наказаний по Уложению о наказаниях уголовных и исправительных и ее развитие в XIX веке

- •Раздел 3. Система наказаний в начале XX века

- •Тема 21. Изменение форм процесса. IX–XVIII век

- •Раздел 1. Основные характеристики состязательной формы процесса в русском государстве IX–XV веков;

- •Раздел 2. Изменение порядка судопроизводства в Московском царстве: возникновение розыскной формы процесса

- •Раздел 3. Противоречивость развития системы судопроизводства в XVIII веке

- •Тема 22. Система доказательств в русском процессуальном законодательстве. IX–XVIII век

- •Раздел 1. Становление и развитие системы доказательств в русском государстве IX–XV веков: свидетельские показания, поличное, ордалии, рота, поле и др.;

- •Раздел 2. Изменение системы доказательств в Московском царстве: доказательства по состязательному и розыскному процессам;

- •Раздел 3. Формальная система доказательств XVIII века и ее основные черты

- •Тема 23. Высшие органы власти и управления ссср

- •Раздел 1. Высшие органы государственной власти и управления по Конституции ссср 1924 года: статус, порядок формирования, компетенция

- •Раздел 2. Принципиальные изменения структуры высших органов власти и управления по Конституции ссср 1936 года

- •Раздел 3. Конституция ссср 1977 года о структуре, порядке формирования, компетенции высших органов власти и управления

- •Тема 24. Этапы становления и развития советской судебной системы (1917–1985 годы)

- •Тема 25 . Развитие институтов собственности в источниках советского гражданского права (1917 – 1985 годы)

- •Раздел 1. Виды собственности и их государственное регулирование в 1917 – 1920 годах. Появление института социалистической собственности

- •Раздел 2. Гк рсфср 1922 года и Конституция ссср 1936 года о праве собственности: изменения ее видов и их причины

- •Раздел 3. Гк рсфср 1964 года и регулирование права собственности, ее виды и их характеристика

- •Тема 26 . Развитие наследственного права в источниках советского гражданского законодательства (1917 – 1985 годы)

- •Раздел 1. Принципиальные изменения института наследования в первые годы Советской власти. Гк рсфср 1922 года и особенности наследования по закону и завещанию

- •Раздел 2. Основные тенденции развития наследственного права в конце 20-х – середине 50-х годов XX века

- •Раздел 3. Гк рсфср 1964 года и демократизация института наследственного права

- •Тема 27 . Становление и развитие советского трудового законодательства (1917 – 1985 годы)

- •Раздел 1. Сравнительная характеристика положений кЗоТ рсфср 1918 и 1922 годов: общие черты и основные различия

- •Раздел 2. Развитие трудового законодательства в конце 20-х – середине 50-х годов XX века: причины и направления изменений трудового права

- •Раздел 3. КЗоТ рсфср 1971 года: закрепление демократических принципов и норм трудового права

- •Тема 28 . Развитие института брака в советском брачно-семейном законодательстве (1917 – 1985 годы)

- •Раздел 1. Особенности регулирования института брака в брачно-семейном законодательстве первых лет Советской власти, превращение семейного права в самостоятельную отрасль права

- •Раздел 2. Изменение института брака в Кодексе законов о браке семье и опеке 1926 года. Признание фактического брака

- •Раздел 3. Отказ от антидемократических норм 30-х – 40-х годов XX века в Кодексе рсфср о браке и семье 1969 года

- •Тема 29. Развитие понятия «преступление» в источниках советского уголовного права (1917 – 1985 годы)

- •Раздел 1. Характерные особенности в восприятии понятия «преступление» в первые годы Советской власти (1917 – 1920)

- •Раздел 2. Ук рсфср 1922 и 1926 годов о преступлении, систематизация видов преступления

- •Раздел 3. Ук рсфср 1960 года и внесение принципиальных изменений в понятие «преступление»

- •Тема 30. Реорганизация системы высших органов власти и управления в период перестройки (1985 – 1991 годы)

- •Раздел 1. Восстановление роли Советов как высших органов власти ссср. Двухуровневая система представительных органов

- •Раздел 2. Введение института Президента ссср: статус, порядок избрания, полномочия

- •Раздел 3. Изменение статуса и полномочий Совета министров ссср

- •Вопросы для подготовки к экзамену

- •Контрольный тест (примерный)

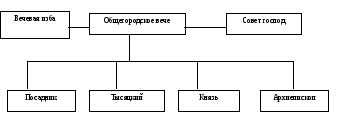

Органы власти и управления Новгородской республики

В ече

– высший орган власти, собрание жителей

городских общин. Как правило, оно

собиралось по инициативе высших

должностных лиц, которые готовили и

повестку дня вече и проект его решений.

Организационным и подготовительным

органом вече считается Совет господ, в

который входили посадник, тысяцкий,

кончанские старосты, соцкие.

ече

– высший орган власти, собрание жителей

городских общин. Как правило, оно

собиралось по инициативе высших

должностных лиц, которые готовили и

повестку дня вече и проект его решений.

Организационным и подготовительным

органом вече считается Совет господ, в

который входили посадник, тысяцкий,

кончанские старосты, соцкие.

Вече в Новгороде решало:

вопросы войны и мира;

вопросы принятия законов;

одобрение или нет важнейших внутриполитических и внешнеполитических мероприятий;

вопросы избрания высших должностных лиц – посадника, тысяцкого, князя, архиепископа.

Высшим должностным лицом был посадник. Его можно назвать главой республики. Посадник:

председательствовал на вече;

контролировал деятельность князя;

вел международные переговоры;

участвовал в суде;

в военное время возглавлял полки.

Следующим должностным лицом являлся тысяцкий. Он ведал вопросами военного ополчения, возглавлял торговый суд, не зависимый от посадника.

Своеобразным должностным лицом можно назвать архиепископа. Он являлся хранителем государственной казны, контролером торговых мер и весов.

В северо-восточных землях Руси продолжала сохраняться раннефеодальная монархия с достаточно крепкой властью князя.

3-й период. Высший орган власти и управления – Боярская Дума. Она оформилась к XV веку и существовала до начала XVIII века. Великий князь Московский (затем царь) делил свою власть с боярской аристократией. Компетенция Думы была аналогична компетенции царской власти. В отличие от Совета при князе Боярская Дума была юридически и организационно оформлена.

В состав Боярской думы входили думные чины. На протяжении времени их состав менялся. В Думу входили:

бояре московские – родовитая и богатая часть собственно московского боярства;

бывшие удельные князья, пришедшие на службу к Московскому князю;

окольничьи – менее знатные феодалы, появившиеся в Думе с XVI века;

думные дворяне, являющиеся представителями служилого дворянства, которые начали входить в Думу с первой половины XVI века;

думные дьяки – верхи служилой бюрократии, занимающиеся думским делопроизводством.

Дума:

была законодательным органом. Вместе с главой государства утверждала Судебники 1497 года, 1550 года;

являлась высшим органом управления страной: осуществляла руководство приказами, надзирала за местным управлением, принимала решения по вопросам организации армии;

являлась судебным органом, рассматривала дела своих членов и дела по наиболее важным государственным преступлениям;

разрешала важнейшие внешнеполитические вопросы.

Но на протяжении времени роль и значение Боярской думы менялось. По мере упрочения власти главы государства происходило определенное ограничение ее прав. С середины XVI века из нее выделяется так называемая Ближняя дума – более узкий состав верных царю людей, с которым он решает важнейшие дела.

В начале XVIII века Дума прекратила свое существование.

Боярская Дума являлась ареной местнических споров. Само местничество возникло не ранее XV века. Сущность местничества заключалась в регламентации положения по службе боярских фамилий в соответствии со старшинством, которое зависело от знатности рода. Предметом спора являлись не сами места и виды службы, а положение на службе одного боярского рода относительно другого. Проблема обострилась, когда в Думе появились неродовитые дворяне.

4-й период. Важную роль в преобразованиях XVIII века играли реформы высших органов власти и управления.

Сенат. Создан в 1711 году как орган для замещения императора во время его отсутствия в столице. Возник накануне отъезда Петра I в Прутский поход.

К компетенции Сената относились организационно-судебная деятельность, финансовый и налоговый контроль, внешнеторговые и кредитные полномочия. В 1722 году Сенат был реформирован тремя указами императора. Он превратился в высший орган центрального управления, ставший над всем государственным аппаратом (коллегиями и канцеляриями). Круг вопросов, рассматриваемых Сенатом, был широк: анализ материалов, представляемых государю; важнейшие дела, поступающие с мест; назначение и выборы высших государственных чинов; рассмотрение апелляций на судебные решения коллегий. Фактически Сенат становится органом надзора за управлением в государстве, на первое место постепенно выходят законосовещательные и судебные функции.

Структура Сената включала присутствие (общее собрание сенаторов) и канцелярию. Дела решались коллегиально.

Первоначально в состав этого органа входили только назначенные царем члены, но позже он пополнился представителями высшей бюрократии.

Во время дворцовых переворотов роль Сената уменьшается.

Екатерина II в 1763 году проводит реформу Сената. Сенат превращен в центральное административное учреждение, разделен на 6 департаментов. В каждом департаменте дела решаются коллегиально, при разногласиях переносятся на общее собрание.

К 1801 году Сенат окончательно превращается в высшую судебную инстанцию. При Павле I создается Собственная Его Императорского Величества канцелярия.

Верховный тайный совет. Создан в 1726 году для решения важнейших вопросов внутренней и внешней политики. Получил законодательные полномочия. Упразднен в 1730 году.

С 1731 по 1741 годы действовал Комитет министров из 3 человек. Первоначально носил совещательный характер, а затем получил законодательные полномочия: три подписи кабинет-министров заменяли подпись императрицы.

5-й период.