книги из ГПНТБ / Листов, Константин Михайлович. Радио и радиолокационная техника и их применение

.pdfдальности, так и по направлению. Один из возможных мето дов корректирования основан на наблюдении за снарядом и определении его текущих координат с помощью радиолока ционной станции.

Такие станции по конструкции могут напоминать станции управления огнем ствольной или реактивной зенитной артил лерии. Работать они могут в импульсном режиме и автомати чески определять местоположение ракеты или самолета-сна ряда, что позволяет передавать по радио команды управления, приводящие в действие рули управления или регулирующие режим работы двигателя.

Управление дальностью полета ракеты и самолета-снаряда осуществляется в ряде случаев выключением двигателя в мо мент времени, когда достигается требуемая скорость полета.

Радиолокационные станции определения скорости полета ракеты могут работать в режиме непрерывного излучения радиоволн и использовать эффект Допплера. Так как измене ние частоты сигнала, отраженного от ракеты, удаляющейся от станции, пропорционально скорости полета ракеты, то, опре делив разность частот излучаемых и принимаемых колебаний, можно узнать скорость полета ракеты и выключить двигатель в нужный момент.

Иногда для определения скорости полета ракеты и само лета-снаряда может использоваться не отраженный сигнал, а сигнал бортового радиопередатчика или радиолокационного ответчика, посылающего по запросу наземной станции ответ ный сигнал строго определенной частоты; изменение частоты в.точке приема сигнала ответчика или обычного радиопере датчика укажет на скорость летящего объекта. Такой метод использовался, например, для определения скорости полетаракет «Фау-2».

Дальность действия радиолокационных станций управле ния полетом реактивных снарядов класса «земля—земля» может быть весьма различной, так как она зависит от даль ности полета снаряда и длительности активного участка тра ектории. Поэтому по своим энергетическим характеристикам, а следовательно, и по конструкции эти станции могут весьма отличаться одна от другой.

Направление полета снаряда может определяться различ ными методами, в частности, методом равносигнальной зоны, дающим высокую точность измерения угловых координат.

Для подрыва снарядов на заданной высоте над целью в этих снарядах могут применяться радиолокационные взры ватели, работа которых основана на приеме сигналов, отра женных от поверхности земли.

Для вывода снаряда класса «земля — земля» в район цели могут применяться и различные радионавигационные системы.

389

И Н Ф РА К Р А С Н Ы Е П Р И Б О Р Ы С У Х О П У Т Н Ы Х ВОЙСК

Ведение боевых действий сухопутными войсками в ночных условиях сильно осложняется плохой видимостью поля боя, своих подразделений и боевых порядков противника. Для обнаружения движущихся наземных целей ночью или при дымовой завесе применяются, как мы знаем, специальные радиолокационные станции. Радиолокационная аппаратура используется также для обнаружения стреляющих минометов и корректировки стрельбы по ним. Однако при всех положи тельных качествах этих средств они обладают рядом недостат ков, которые ограничивают область их боевого применения.

Во-первых, современные радиолокационные станции не обладают такой высокой разрешающей способностью, которая позволяла бы наблюдателю видеть небольшие наземные цели при их расположении в непосредственной близости от других отражающих предметов— деревьев, кустов, строений, прово лочных заграждений и т. п. Недостаточная разрешающая спо собность приводит также к тому, что цели на экране индика тора видны в виде светящихся отметок, форма которых, как правило, не позволяет определить характер цели и выявить ее четкие контуры.

Во-вторых, размеры и вес радиолокационной аппаратуры не позволяют ее сделать «личным» наблюдательным прибором каждого солдата, владеющего винтовкой, автоматом и пуле метом. Недостаточна и точность определения угловых коорди нат малогабаритными станциями, чтобы они могли использо ваться при стрельбе из стрелкового оружия.

Поэтому в сухопутных войсках ряда стран наряду с ра диолокационной аппаратурой применяются инфракрасные приборы, предназначенные для решения различных задач. Рассмотрим некоторые из них.

Рис. 222. Инфракрасный прицел для легкого стрелкового оружия

390

источник питания состоит обычно из аккумулятора с напряже нием в несколько вольт и преобразователя, повышающего это напряжение до нужной величины.

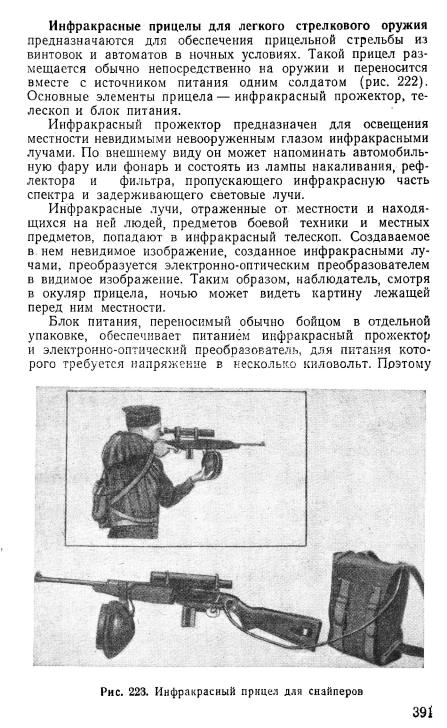

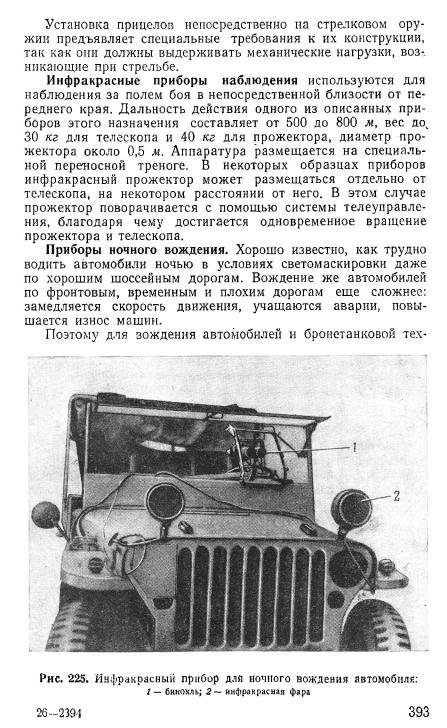

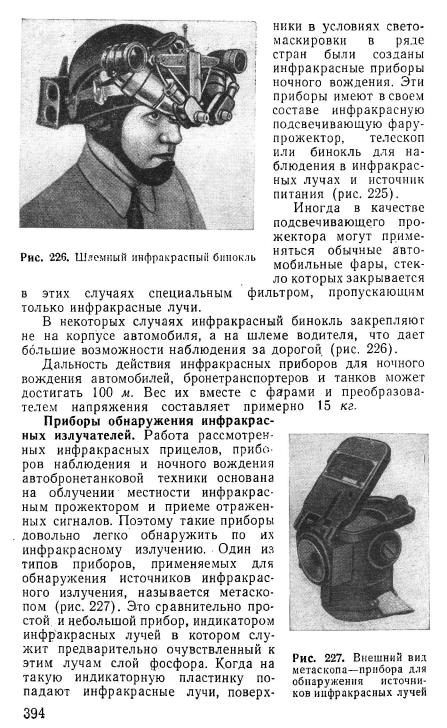

Дальность действия инфракрасных прицелов может состав лять, как указывается в литературе [40], от 100 до 200 ж. Общий вес прицела, включая телескоп, прожектор и источник питания, около 3 кг. Применяются эти прицелы снайперами, ведущими точный прицельный огонь в ночных условиях из снайперских винтовок (рис. 223), а также стрелками, во оруженными обычными винтовками и автоматами.

Рис. 224. Инфракрасный прицел для тяжелого стрел кового оружия

Инфракрасные прицелы для тяжелого стрелкового ору жия устанавливаются на ручных и станковых пулеметах (рис. 224). По принципу действия эти прицелы аналогичны только что рассмотренным. Главное их различие заключается в дальности действия: в прицелах для тяжелого оружия даль ность увеличена за счет повышения мощности источников пи тания и общего веса аппаратуры. Действительно, дальность действия можно повысить, увеличив мощность инфракрасного источника подсвечивания, сделав более концентрированным луч инфракрасного прожектора или улучшив качество элек тронно-оптических преобразователей. Все это в той или иной степени повышает вес и габариты приборов.

Дальность действия описываемых инфракрасных прицелов составляет 200—300 ж. Вес прицела, включая телескоп, про жектор и источник питания с преобразователем, состав ляет 8,5 кг.

392

ность фосфора начинает светиться зеленым светом, хорошо воспринимаемым глазом через окуляр прибора.

Таким образом, работа разведчика-наблюдателя, снабжен ного этим прибором, сводится к последовательному обзору местности в заданном секторе и определению направления, при котором зафиксировано зеленое свечение индикатора ме таскопа. Размеры и яркость светящейся точки зависят от мощности источника излучения и расстояния до него.

Чувствительные сторожевые детекторы. Как известно, источниками инфракрасного излучения могут быть любые на гретые тела — двигатели автомобиля, танка, катера. Излучает инфракрасные лучи и человеческое тело. Это явление лежит в основе обнаружения людей и автомобилей с помощью спе циальных чувствительных инфракрасных детекторов. Индика торным элементом в этих детекторах может служить термо электрическая пара; на спаях ее при попадании инфракрас ных лучей возникает напряжение, которое после усиления приводит в действие сигнальное устройство — звонок, сирену, электрическую лампочку и др.

Такой сторожевой детекторный прибор способен обнару жить попадающих в поле зрения прибора отдельных людей на расстоянии в несколько сотен метров. Поэтому такие устройства можно использовать на границе, в обороне и т. п.

ГЛАВА XVI

АППАРАТУРА РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОПОЗНАВАНИЯ ЦЕЛЕЙ

В основе работы большинства радиолокационных стан ций лежит явление отражения радиоволн от объектов, подвер гающихся облучению. Отраженные сигналы воспроизводятся на экранах электронно-лучевых трубок в виде ярких светящихся точек или импульсов, отклоняющих линию развертки в опре деленном направлении. Естественно, что такой сигнал не по зволяет опознать отражающий объект и определить, принад лежит ли он к своим вооруженным силам или к силам про тивника. В этом заключается недостаток радиолокационных станций. Оператор станции обнаружения, установив, что в зоне действия станции появился отражающий объект, не мо

жет |

определить по характеру |

сигнала, чей самолет или ко |

|||

рабль обнаружен — свой или чужой; расчет |

станции наведе |

||||

ния -при сложной воздушной |

обстановке |

может |

спутать |

||

свои |

истребители с |

самолетами |

противника; |

станции |

орудий |

ной |

наводки могут |

перейти на |

сопровождение своего |

самб- |

|

лета, вошедшего в зону действия зенитной артиллерии, и зе нитные батареи откроют огонь по своим самолетам; коман дир корабля, наблюдая по экрану индикатора радиолокаци онной станции за сигналами, отраженными от других кораб лей, не сможет определить их государственную принадлеж ность и принять правильное решение.

Определение принадлежности самолетов и кораблей к своим вооруженным силам. Для компенсации указанного выше недостатка радиолокационных станций в армии, авиа ции и флоте разуых стран применяется аппаратура опознава ния. Она состоит из запросчиков, которыми могут снабжаться наземные, корабельные я самолетные радиолокационные станции, и ответчиков, устанавливаемых на подвижных объ ектах (самолетах, кораблях), которые в ходе боевых дей ствий могут оказаться в зоне действия своих радиолокацион ных средств.

396

Принцип действия этой аппаратуры заключается в следу ющем (рис. 228). При необходимости опознать обнаруженную цель включается запросчик — импульсная передающая радио станция, работающая на определенной волне, отведенной для аппаратуры опознавания. Приемник ответчика принимает сигнал запроса и усиливает его. Усиленный сигнал поступает в передатчик ответчика, который под действием этого сигнала срабатывает и посылает ответный сигнал. Этот процесс про исходит автоматически и повторяется каждый раз при приеме

ответчиком сигнала запроса. |

__ ^ |

|

|

Приемник - Передатчик |

|

|

Самолет ный |, |

, Антенна |

|

отбетчин ^ |

|

Антенна |

|

|

Передатчик |

J |

|

Приемно индикаторное

уст ройст & о

Наземный залросчин

Рис. 228. Принцип действия аппаратуры опознавания

Сигнал ответчика поступает в приемную систему запрос чика и воспроизводится на экране индикатора в точке, опре деляемой дальностью и азимутом опознаваемого объекта.

Таким образом, оператор радиолокационной станции, за просив обнаруженный объект и получив ответный сигнал, устанавливает, что этот корабль или самолет принадлежит своим вооруженным силам. Если ответный сигнал не посту пает, значит, обнаружен противник.

Однако такая система опознавания не устраняет возмож ности посылки ложных ответных сигналов самолетами и ко раблями противника при захвате противником ответчиков и установке их на своих боевых объектах.

Для предотвращения этого ответный сигнал кодируется и через определенные промежутки времени код меняется. При такой системе опознавания оператор радиолокационной стан ции опознает свой самолет или корабль не только по получе

397

нию ответного |

сигнала, но и по совпадению кода сигнала |

с действующим в данное время кодом. |

|

Кодировать |

сигнал можно изменением числа импульсов, |

образующих ответный сигнал, или изменением их длитель ности. Так, изображенный на рис. 229 ответный сигнал со стоит из трех импульсов — широкого, узкого и широкого. Эта комбинация импульсов через определенный промежуток вре мени может быть заменена, например, группой из трех широ

|

Сигнал |

ких |

или двух |

узких импульсов |

Сигналы чужих |

и т. |

и. |

|

|

самолетов |

опознавания |

|

||

|

Как видно, аппаратура опозна |

|||

|

|

|||

|

|

вания по принципу работы в зна |

||

|

|

чительной мере аналогична радио |

||

|

|

локационным маякам, действую |

||

|

|

щим также по принципу «за |

||

|

|

прос — ответ». |

дальность дей |

|

|

|

Значительная |

||

ствия приборов опознавания (до сотен километров), соизмеримая с дальностью действия обслуживае мых ими радиолокационных стан ций, достигается при сравнитель но маломощных передатчиках, а

Отраженный сигнал |

также |

приемниках, обладающих |

||||

своего самолета |

||||||

относительно |

небольшой |

чувстви |

||||

|

"Хзим упГ |

|||||

|

тельностью. Это объясняется тем, |

|||||

|

|

|||||

Рис. 229. |

Изображение коди |

что в системах радиолокацион |

||||

рованного |

сигнала ответчика |

ного опознавания, как и в радио |

||||

на экране |

индикатора радио |

локационных |

маяках, |

исполь |

||

локационной станции |

зуется |

метод «активного» отве |

||||

нимает не отраженный, а |

та: запрашивающая станция при |

|||||

значительно более мощный ре |

||||||

транслированный сигнал. Поэтому |

для |

определения |

макси |

|||

мальной дальности действия этих систем уравнение радиоло кации неприменимо.

Передача сигналов бедствия. Аппаратура опознавания мо жет также использоваться экипажем боевого объекта (кораб ля или самолета) как средство передачи сигнала бедствия. Для этого аппаратура самолетных и корабельных ответчиков снабжается дополнительным устройством, при включении ко торого ответчик, приняв сигнал запроса, посылает сигналы бедствия, по характеру резко отличающиеся от сигналов опознавания.

Экипаж поврежденного в бою самолета, вынужденный по кинуть самолет или совершить посадку вдали от своего аэро дрома, посылает сигнал бедствия. Операторы наземных радио локационных станций обнаружения и наведения, заметив.этот сигнал на -экране индикатора, устанавливают координаты са

398