книги из ГПНТБ / Листов, Константин Михайлович. Радио и радиолокационная техника и их применение

.pdfмеры — до 100 см и более. В линзовых системах, как говорит само название, основным элементом служат линзы.

Приемники (индикаторы) инфракрасных лучей применяются для обнаружения источников инфракрасных лучей и преобразо вания последних в другие виды энергии, удобные для исполь зования в аппаратуре. Обычно энергия инфракрасных лучей преобразуется в военной аппаратуре в электрическую или све товую энергию.

По спектральным характеристикам все приемники инфра красных лучей можно разделить на неселективные и селектив ные. Неселективные приемники имеют почти одинаковую чув ствительность в широком диапазоне частот инфракрасного

Генератор (излучатель) инфракраснь/х лучей

Рис. 147. Образование узкого пучка инфракрас ных лучей с помощью параболического зеркала', в фокусе которого расположен генератор

спектра. К таким приемникам относятся, в частности, термо элементы, *болометры и термисторы. Они дают возможность получить в цепи индикатора электрический сигнал, пропорцио нальный интенсивности принимаемого потока инфракрасных лучей. Эти приемники используются обычно при теплопеленгации объектов противника по их собственному инфракрасному излучению.

Селективные приемники имеют достаточно резко выражен ную чувствительность в определенных участках инфракрасного спектра. К таким приемникам относятся фотоэлектронные ин дикаторы различных типов — фотоэлементы, электронно-опти ческие преобразователи и электронные умножители, а также очувствленные специальным образом фотопластинки.

Большинство используемых на практике фотоэлектрических индикаторов применяется в инфракрасных приборах для фик сации момента приема и определения интенсивности приходя щих инфракрасных лучей по создаваемому в индикаторе элек трическому сигналу определенной мощности. Однако иногда бывает необходимо преобразовать энергию принимаемых ин фракрасных лучей не в электрическую, а в световую. При соот ветствующей фокусировке приходящих лучей это позволяет не только определять направление на источник их излучения, но

269

и наблюдать изображение местности и находящиеся На ней местные предметы, боевую технику и людей.

Для преобразования инфракрасных лучей в видимые могут применяться электронно-оптические преобразователи. Принцип их действия поясняется на рис. 148. Сфокусированные с по мощью специальных оптических систем инфракрасные лучи, попадая на полупрозрачный фотокатод (пластина с нанесен ным на нее тонким слоем специального вещества), выбивают из его поверхности электроны. Эти электроны под влиянием электрического поля преобразователя . (см. рис. 148) устрем ляются к плоскому-аноду, покрытому флуоресцирующим веще-

Инфракрасное |

Электронное |

|

изображение Видимое |

||

изображение |

/ |

изображение |

^ |

L |

|

§

a£zp::r |

'Флуоресцирующий |

|

экран-анод |

Рис. 148. Принцип действия электроннооптического преобразователя

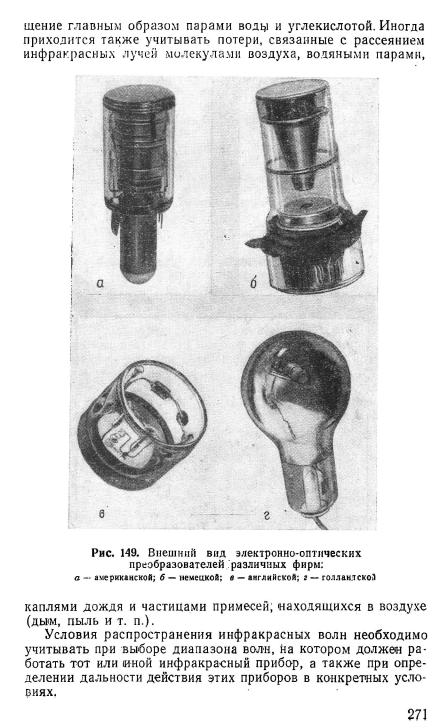

ством. Анод в результате бомбардировки электронами начи нает светиться, причем яркость свечения отдельных участков пропорциональна количеству попадающих на них электро нов. Таким образом, на флуоресцирующем экране создается видимое изображение объекта, инфракрасное излучение ко торого проектируется на фотокатод электронно-оптического преобразователя. Внешний вид таких приборов иностранного производства изображен на рис. 149.

Для работы таких преобразователей требуется приклады вать между анодом и катодом напряжение в несколько кило вольт. Однако ввиду того, что ток при этом потребляется очень небольшой, общее потребление энергии от источника питания оказывается незначительным.

Прохождение инфракрасных лучей через атмосферу. Ин фракрасные лучи на своем пути к приемной аппаратуре про ходят через атмосферу. Они ослабляются при этом вследствие поглощения и рассеяния молекулами содержащихся в атмо сфере газов, твердыми частицами дыма и пыли, а также кап лями воды (дождем, облаками, туманом).

Поглощение происходит неравномерно по всему диапазону. Существуют участки, где потери сравнительно незначительны, тогда как на других участках происходит очень сильное погло

2 7 0

КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ II ИНФРАКРАСНЫХ СРЕДСТВ

Радиолокационные и инфракрасные средства применяются сейчас в военных целях при навигации своих самолетов и ко раблей, для обнаружения воздушных, надводных и наземных целей противника, точного определения их координат, при управлении стрельбой и для обеспечения своевременного раз рыва снарядов ствольной и реактивной артиллерии и т. д.

Назначением радиолокационной станции в значительной степени определяются ее тактические характеристики— даль ность действия, пределы работы по высоте, точность определе ния координат, подвижность, что в свою очередь предъявляет определенные требования к техническим параметрам станции— мощности передатчика, чувствительности приемника, методу индикации принимаемых сигналов, весу и габаритам аппара туры и другим параметрам.

Вравной мере это относится и к инфракрасной аппара туре, схемное построение, конструкция, вес и размеры кото рой определяются в первую очередь ее тактическим назначе нием.

Внастоящее время в армиях различных стран мира при меняются радиолокационные и инфракрасные приборы раз личных типов, отличающиеся один от другого как по назна

чению, так и по конструкции. За основу их классификации можно взять тактические или технические особенности.

Однако в связи с тем, что выбор технических параметров радиолокационных станций (как и инфракрасных приборов) определяется предъявляемыми к ним тактическими требова ниями, наиболее целесообразно в основу классификации поло жить их тактическое назначение. На этом принципе и основана классификация радиолокационных и инфракрасных средств в последующих главах.

Г Л А В А XII

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ обороны

Радиолокационные средства, используемые в войсках про тивовоздушной обороны различных стран мира, по их такти ческому назначению и месту применения можно разделить на наземные радиолокационные станции дальнего обнаружения, станции обнаружения и наведения, самолетные станции пере хвата и прицеливания, устанавливаемые на истребителях, станции целеуказания и орудийной наводки зенитной артил лерии, станции управления стрельбой зенитных реактивных средств, радиолокационные взрыватели зенитных снарядов, аппаратуру опознавания, средства управления зенитными прожекторами.

Кроме того, в истребительной авиации противовоздушной обороны разных стран применяется аппаратура посадки са молетов в сложных метеорологических условиях по приборам, рассмотренная в разделе о средствах военно-воздушных сил.

РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ ДАЛЬНЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ

Радиолокационные станции дальнего (или, как часто на зывают, раннего) обнаружения используются для обнаруже ния самолетов, самолетов-снарядов и других воздушных це лей противника с целью своевременного приведения в боевую готовность средств активной противовоздушной обороны и заблаговременного предупреждения населения городов и сел об угрозе воздушного нападения.

Эти станции должны обнаруживать средства воздушного нападения на максимально возможном расстоянии до пересе чения ими государственной границы или линии фронта, опреде лять характер и состав целей и непрерывно сопровождать цели, вплоть до момента их уничтожения истребительной авиа цией, зенитной артиллерией или зенитными реактивными сред ствами.

Большие дальности обнаружения требуются вследствие вы соких скоростей полета современных реактивных самолетов и

18— 2394 |

273 |

самолетов-снарядов и связанной с этим скоротечности воздуш ного боя. Так, если скорость самолета-бомбардировщика состав ляет 1000— 1200 км/час, то он может появиться в районе дели-, находящейся в 100— 120 км от границы или линии фронта, при мерно через 6—8 мин после пересечения границы. Естественно, для того чтобы успеть привести средства ПВО в боевую готовность и уничтожить воздушного противника, пока он'не достиг объекта бомбометания, самолеты должны обнару живаться при их полете еще над территорией противника, на максимально возможном удалении.

Это требование особенно валено при обороне объектов, рас положенных в прифронтовой полосе, на берегу , моря или у границы. Здесь получение максимальной дальности действия станций становится первоочередной задачей, которая иногда решается даже за счет ухудшения других тактических пара метров станций.

Именно поэтому уже в годы второй мировой войны радио локационные станции английской сети дальнего предупрежде ния о приближении вражески-х самолетов устанавливались вдоль побережья Англии. В целях увеличения времени между моментом обнаружения самолетов и их приближением к ан глийским островам при конструировании этих станций основ ное внимание уделялось повышению дальности действия.

В США радиолокационные линии предупреждения о при ближении самолетов вынесены на границу с Канадой и дальше к северу на территорию Канады. Цепь аналогичных радиолокационных станций размещается .также вдоль запад ного и восточного побережья США. Вынос линий радиолока ционного предупреждения к границам территории США и размещение их на территории Канады также обусловлены желанием увеличить дальность обнаружения самолетов.

Между Максимальной дальностью действия, разрешающей способностью и точностью работы станции существует опреде ленная взаимосвязь. Так, при неизменной мощности передат чика дальность действия станции можно увеличить, уменьшив точность ее работы и разрешающую способность по дальности. Поэтому в некоторых случаях при конструировании радиолока ционных станций обнаружения, особенно тех, которые должны быть расположены вдоль границы, морского побережья или линии фронта, уменьшают точность и разрешающую способ ность этих станций с целью повышения дальности их дей ствия.

Дальность обнаружения самолетов-бомбардировщиков ста ционарными станциями этого типа — около 400—450 км при высоте полета цели 12— 15 км. Подвижные станции имеют дальность действия 200—350 км. Верхняя граница зоны обна ружения этих станций может быть различной, но не должна

274

быть ниже возможной высоты полета самолетов, самолетовснарядов и других воздушных целей противника.

Однако указанные выше дальности действия радиолока ционных станций обнаружения не являются предельными. Современные методы повышения чувствительности приемных устройств позволяют создавать радиолокационные станции, дальность действия которых значительно превосходит ука занные выше значения К При этом ограничивающим факто

ром может |

являться не чувствительность приемника (т, е. |

возможность |

приема и регистрации отраженного сигнала), |

а дальность |

радиолокационного горизонта. В связи с этим |

такие дальности действия возможны только по высоко летя щим целям.

Станции дальнего обнаружения могут работать на волнах метрового, дециметрового и сантиметрового диапазонов. Так, например, американская станция SCR-270 работает на волне 2,7 м, станция AN/TPS-3 — на волне 50 см, а французская станция VPA — в десятисантиметровом диапазоне волн.

Преимущество применения станций метрового и отчасти дециметрового диапазонов волн заключается в возможности получить при меньшей мощности передатчика большую даль ность действия (по сравнению со станциями сантиметрового диапазона) за счет отражения радиоволн от земной или мор ской поверхности, а также в связи с некоторым улучшением условий отражений радиоволн этих диапазонов от стреловид ных обтекаемых воздушных целей.

Влияние земной (.морской) поверхности на формирование диаграммы направленности в вертикальной плоскости кратко можно пояснить следующим образом.

Радиоволны, излучаемые радиолокационной станцией, при ходят к некоторой удаленной .точке пространства -двумя пу тями •— прямым и после отражения от земной поверхности. Амплитуда отраженной волны зависит от свойств 'земной по верхности. Однако если считать землю идеальным проводни ком (что при приближенном ознакомлении с явлением отра жения радиоволн вполне допустимо), то амплитуда отраженной волны будет равна амплитуде прямой волны. Соотношение фаз этих двух волн будет зависеть от разности их хода. По этому в одних направлениях волны, приходящие от антенны, и ее отображения, будут равны, по амплитуде, но обратны по фазе, в других — равны по амплитуде и по фазе.

Результирующее электромагнитное поле в различных точ ках пространства в результате интерференции волн будет равно удвоенному значению напряженности поля одиночной антенны при совпадении фаз, нулю — при противоположных фазах или1

1 См. журнал «Радиотехника и электроника за рубежом» № 2, 1959 г., етр. 85—95.

18* |

275 |

некоторым промежуточным значениям при других соотноше ниях фаз приходящих в эти точки волн.

Таким образом, под влиянием земной поверхности диа грамма направленности станции в вертикальной плоскости по лучается изрезанной, образуется многолепестковая структура ее (рис. 150). Количество лепестков и значения углов, под ко торыми расположены максимумы лепестков и провалы, зави сят от соотношения между длиной рабочей волны станции и высотой подъема ее антенны над землей (морем). Чем больше высота антенны по сравнению с длиной волны, тем больше ле пестков имеет диаграмма направленности антенны и тем ниже располагается первый лепесток.

Рис. 150. Влияние отражения радиоволн от земли на форму диаграммы направ ленности станции

При неидеально проводящей земле диаграммы имеют не сколько иной вид, но характер их остается таким же. Поэтому в тех случаях, когда необходимо повысить дальность обнару жения самолетов, летящих на малых и средних высотах, ан тенны станций метрового диапазона нужно устанавливать 'на большей высоте. При этом первый и все последующие лепестки диаграммы направленности опустятся ниже, что приведет, как видно из рис. 150, к увеличению дальности обнаружения ^изко летящих самолетов. И наоборот, для повышения пределов об наружения высоко летящих самолетов высоту расположения антенны следует уменьшить, что приведет к увеличению углов наклона лепестков диаграммы направленности.

Влияние земной поверхности на формирование диаграмм направленности станций сантиметрового диапазона, имеющих более узкие диаграммы излучения, значительно меньше и про является практически только при небольших углах места. Это обусловлено в первую очередь тем, что узкий радиолуч при до статочно большом угле подъема антенны практически не ка

276

сается поверхности земли и отраженные от земли лучи или имеют небольшую интенсивность, или полностью отсутствуют. Поэтому в большинстве случаев диаграмма направленности создается только за счет прямых радиолучей и имеет один главный лепесток без провалов.

В тех же случаях, когда луч касается земной поверхности и возникают отражения, провалы в диаграмме направленно сти бывают менее интенсивными, чем в станциях метрового диапазона. Последнее обусловливается также и тем, что в станциях сантиметрового диапазона волн отношение высоты расположения антенны к длине волны бывает обычно больше, чем в станциях, работающих на метровых волнах. В связи с этим диаграмма направленности антенны приобретает мно голепестковый характер и провалы в зоне обнаружения бы вают очень узкими.

Из сказанного выше следует, что применение метровых волн в радиолокации наряду с преимуществами имеет и недо статки. Наличие провалов в диаграмме обнаружения приводит к потере станцией воздугйных целей, находящихся под неко торыми углами места. Станции метрового диапазона имеют также худшую, чем станции сантиметрового диапазона, раз

решающую способность по угловым координатам. |

|

|||||

Кроме |

того, если |

станция |

расположена |

на пологом |

||

склоне |

холма или |

на |

местности |

с различными |

предметами |

|

и сооружениями, |

то |

зона обнаружения станции изме |

||||

няется |

и |

уменьшается |

точность определения высоты полета |

|||

цели. |

|

|

|

|

|

|

Однако при первом обнаружении целей обычно ее требуется точного определения высоты, как и двух других координат. Для точного определения высоты цели совместно со станцией дальнего обнаружения может использоваться радиолокацион ный высотомер — станция, специально предназначенная для определения высоты полета целей.

Точность определения дальности цели станциями дальнего

обнаружения может составлять около |

1 |

км, |

а азимута — |

||

около |

1°. Станции |

этого типа работают, |

как |

правило, в ре |

|

жиме |

кругового (или во всяком случае секторного) об |

||||

зора, |

осуществляя |

последовательное |

наблюдение воздуш |

||

ного пространства. Скорость вращения антенн станций может быть сравнительно низкой — 2—6 об/мин,, так как перемещение цели, которое может достигать в этом случае 2—6 км за один оборот антенны, здесь не играет существен ной роли.

В станциях дальнего обнаружения обычно применяют ин дикаторы кругового обзора, на экранах которых отметки, це лей сохраняются в течение полного оборота антенны, что по зволяет наиболее наглядно воспроизвести воздушную обста-

277

Новку в зоне действия станции, определить маршруты и Ско рость полета целей.

Станции дальнего обнаружения располагаются на местности в определенном порядке и на таком расстоянии одна от дру гой, чтобы их зоны обнаружения, перекрываясь, создавали _ сплошное радиолокационное поле. Однако такое поле, создан ное в расчете на цели, летящие на средних и больших высотах, будет иметь участки, через которые низко летящие цели могут

пройти незамеченными |

(рис. 151). Поэтому низко летящие са |

||||

молеты противника, пролетая над территорией, |

где создан;) |

||||

радиолокационное |

поле, могут довольно |

долго |

оставаться |

||

необнаруженными |

и |

совершенно |

неожиданно |

появиться |

|

в районе цели. В |

то |

же время |

более |

тесное |

расположе |

ние станции нежелательно, поскольку при этом, как видно из рис. 151, не будут полностью использованы возмож ности станций по обнаружению целей на средних и больших высотах.

Для обнаружения низко летящих целей в промежутках между мощными станциями дальнего обнаружения мо гут устанавливаться менее мощные станции, обладающие сравнительно небольшими пределами, обнаружения са молетов по дальности и высоте. Комбинация основных и вспо могательных станций позволит создать практически сплошную линию обнаружения (рис. 152). Применение вспомогательных станций более выгодно, чем сближение основных станций, об ладающих большбй мощностью, более громоздких и потреб ляющих больше энергии. Такой метод перекрытия непросматриваемых участков применен, например, в линиях радиоло кационного предупреждения, расположенных на северной гра нице США и на территории Канады. На этих линиях между мощными радиолокационными станциями расположены стан ции с небольшой дальностью действия.

27S