книги из ГПНТБ / Листов, Константин Михайлович. Радио и радиолокационная техника и их применение

.pdfПосле усилителя промежуточной частоты отраженные сиг налы поступают во второй детектор и усилитель видеоча стоты, где соответственно происходит их детектирование и усиление.

Схемы приемников многих радиолокационных станций часто имеют, кроме указанных выше элементов, еще ряд дополнительных устройств. К таким устройствам относятся: схемы автоматической подстройки частоты гетеродина, слу жащие для его настройки при изменении частоты передатчика; каскады стробирования, усиливающие и передающие к бло кам определения координат только сигналы от выбранной цели; схемы автоматической мгновенной и временной (осу ществляемой по определенному закону) регулировки усиле ния приемника, а также ряд других схем.

Индикаторы. С выхода приемника сигналы от целей посту пают в блоки индикаторов и определения координат целей. Электрическая схема и конструкция индикаторного блока определяются в первую очередь тактическим назначением станции и могут быть поэтому различными. Однако основное назначение этого блока одинаково для большинства типов станций: блок должен воспроизводить боевую обстановку в зоне действия станции (или в выбранной по желанию опера тора части этой зоны), определять координаты нужных объектов и их взаимное расположение. Так, например, в ра диолокационных станциях обнаружения бомбардировщиков противника и наведения на них истребительной авиации с по мощью этого блока воспроизводится воздушная обстановка и определяются координаты самолетов. В самолетных радио локационных бомбоприцелах на экранах индикаторов соз дается «карта» местности, над которой пролетает самолет, а специальные схемы определяют дальность и направление на земных целей или ориентиров. Корабельные станции управ ления огнем главного калибра позволяют наблюдать боевую обстановку на море, определять .координаты вражеских ко раблей и управлять огнем по ним.

В качестве прибора, на котором наблюдаются отметки це |

|

лей, «карта» местности, боевая обстановка |

на море и т. п., |

в радиолокационных станциях используется |

электронно-луче |

вая трубка (рис. 124).

Колба трубки представляет собой стеклянный баллон, рас ширяющийся спереди и заканчивающийся слегка выпуклым экраном. В начале горловины трубки, у ее цоколя, размещен катод 1, излучающий при нагревании электроны. Эти элек троны под действием положительного напряжения, приложен ного к аноду 2 трубки, устремляются к экрану 3. Проходя через фокусирующую систему 4, поток электронов концентри руется в узкий луч, достигающий экрана трубки. Внутренняя поверхность экрана покрыта флуоресцирующим составом, ко

9.2Я

торый при попадании на него электронов начинает светиться. Таким образом, в том месте экрана, куда попадает электрон ный луч, образуется светящаяся точка.

Электронный луч в колбе трубки, а следовательно, и све тящаяся точка на экране трубки перемещаются с помощью горизонтально и вертикально отклоняющих систем.

В трубках с электростатическим отклонением в качестве таких систем применяются две пары металлических пластин 5

и 6, |

на |

которые подается напряжение. |

Так, например, если |

к левой |

(со стороны экрана) пластине первой пары 5 прило |

||

жено |

положительное напряжение, а к |

правой — отрицатель- |

|

Рис. 124. Электронно-лучевая трубка:

1 — катод; 2 — анод; 3 — экран; 4 — фокусирующая система; 5 — го ризонтально отклоняющие пластины; 6 — вертикально отклоняющие

пластины; 7 — управляющий электрод

ное, то луч электронов в колбе трубки и светящаяся точка на ее экране отклоняются влево от центра трубки. Степень отклонения определяется величиной приложенного напряже ния. Изменение знака приложенного напряжения изменит и направление отклонения луча.

Аналогичным образом вторая пара пластин 6 отклоняет электронный луч в вертикальном направлении. Поэтому пла стины первой пары называют горизонтально отклоняющими, а второй — вертикально отклоняющими.

Горизонтальное перемещение светящейся точки исполь зуется для создания шкалы дальности, а вертикальное — для регистрации момента прихода отраженного сигнала.

Шкала дальности на экране электронно-лучевой трубки создается следующим образом (рис. 125). Под действием син хронизирующего импульса, поступающего в индикаторный блок в момент излучения зондирующего импульса, включается схема, вырабатывающая пилообразное напряжение1. Это на-

1 Напряжение, амплитуда которого возрастает по линейному закону до определенной величины, затем быстро падает до нуля и через некото рое время вновь начинает возрастать.

230

и

От высоковольтного

Прозрачный диен со шкалой дальности

Рис. 125. Упрощенная схема индикатора дальности

пряжение подводится к горизонтально отклоняющим пласти нам трубки и управляет перемещением светящейся точки в горизонтальном направлении. Скорость нарастания напря жения и его максимальную амплитуду выбирают так, чтобы свой путь по экрану трубки светящаяся точка заканчивала несколько позже прихода сигнала, отраженного от цели, на ходящейся на расстоянии, равном максимальной дальности действия станции. Затем, прикладываемое к горизонтально отклоняюгщш пластинам напряжение падает до нуля и элек тронный луч возвращается в исходное положение. Чтобы об ратное движение луча не приводило к образованию второй светящейся линии, яркость изображения на экране индика тора в эти периоды времени резко уменьшают, для чего на специальный управляющий электрод трубки (рис. 124) по дают отрицательное напряжение, которое препятствует про хождению электронов к экрану трубки.

Таким образом, на экране индикатора при каждом излу чении станцией импульса образуется горизонтальная светя щаяся линия, создаваемая перемещением светящейся точки слева направо. Эта линия называется линией развертки. Так как начало линии развертки соответствует моменту излуче ния импульса передатчиком станции, то по положению светя щейся точки в момент приема отраженного сигнала можно определить, сколько времени прошло с момента излучения зондирующего импульса до момента возвращения отражен ного сигнала, т. е. косвенно узнать дальность цели.

Однако из-за большой скорости движения светящейся точки по экрану трубки (весь экран точка пробегает за тысячные доли секунды) человеческий глаз не в состоянии заметить, где находится светящаяся точка в момент приема отраженного сигнала, если не принять специальных мер для фиксации ее положения. Поэтому для регистрации положения светящейся точки в момент прихода отраженного сигнала используют вертикально отклоняющие пластины, соединенные с выходом приемника. При подаче на них импульса напряжения (кото рый получается на выходе приемника при поступлении на его вход отраженного сигнала) электронный луч отклонится в вер тикальной плоскости и соответственно этому изменится на правление движения светящейся точки по экрану трубки: вместо движения в горизонтальной плоскости точка переме стится в вертикальном направлении, образуя на светящейся линии развертки 'резкий выброс. По окончании импульса све тящаяся точка вновь вернется к линии развертки и продол жит движение в горизонтальном направлении вплоть до того момента, когда на вертикально отклоняющие пластины будет подан следующий импульс напряжения. Таким импульсом будет усиленное и преобразованное приемником напряжение сигнала, отраженного от другой цели,

2 3 2

На рис. 126 схематически изображен экран электрон но-лучевой трубки с линией развертки и шкалами даль ности и времени. В момент О излучается зондирующий импульс и начинается дви жение пятна слева направо, образующее линию раз вертки. Хотя вследствие раз ряда в разряднике переклю чателя «прием — передача» вход приемника в этот мо мент закрыт, небольшая часть энергии зондирующего им пульса попадает в приемник, что и вызывает отклонение линии развертки вверх. По окончании работы передат

чика напряжение на выходе приемника исчезает и линия раз вертки продолжает прямолинейное горизонтальное движение. В момент приема отраженных сигналов (в нашем случае от целей, удаленных на 150 и 210 км) линия развертки вновь отклоняется вверх, образуя импульсы от цели.

Применение в качестве индикаторов практически безынер ционных приборов, какими являются электронно-лучевые трубки, позволяет измерять расстояние до отражающих объ ектов с высокой точностью.

Электронно-лучевую , трубку с описанной выше системой развертки можно использовать в некоторых типах радиоло

кационных станций |

и для определения направления на |

цель. |

В частности, в тех |

станциях, где угловые координаты |

цели |

определяются по максимуму отраженного сигнала, положе ние антенны, соответствующее этому максимуму, можно найти по максимальной амплитуде импульса цели на экране трубки.

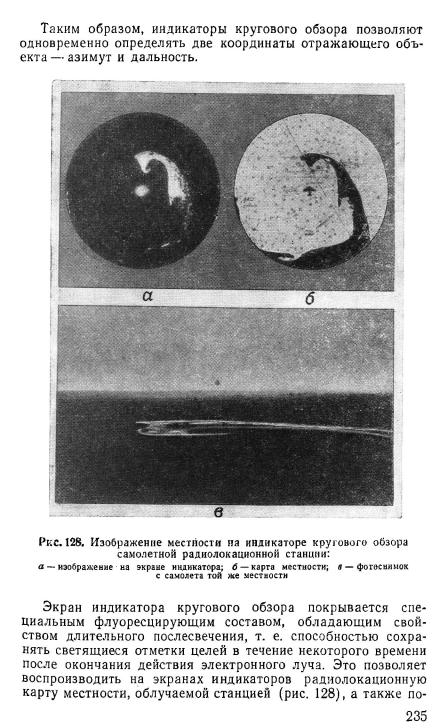

Индикатор кругового обзора. Описанный выше метод реги страции отраженного сигнала изменением направления дви жения светящейся точки (так называемый метод амплитудной отметки отраженных сигналов) — не единствённый. В радио локации широкое распространение получил метод яркостной отметки отраженных сигналов, при котором в момент прихода отраженного сигнала изменяется яркость свечения линии раз вертки в соответствующей точке экрана трубки. Поэтому в ин дикаторах с яркостной фиксацией отраженных сигналов яркость развертки при отсутствии сигнала устанавливают

минимальной, |

а |

сигнал с выхода приемника |

подают не |

на вертикально |

отклоняющие пластины, а на |

управляющий |

|

электрод трубки. |

В момент поступления сигнала яркость све |

||

233

чения развертки возрастает и на экране трубки в определен ных участках, соответствующих расстоянию до отражающего объекта, появляются яркие черточки (отметкицелей). Яркость черточки зависит при этом от интенсивности принятого отра женного сигнала.

Такой метод регистрации отраженных сигналов приме няется, в частности, в так называемых индикаторах кругового обзора. В некоторых типах таких индикаторов линия раз вертки (начало которой выбирают в центре экрана) создается с помощью внешней отклоняющей магнитной системы, враще ние которой согласовано с вращением антенны станции по азимуту (рис. 127). Горизонтально и вертикально отклоняю щие пластины в трубках такого типа не монтируют.

Поскольку вращение антенны и магнитной отклоняющей системы синхронизировано, направление линии развертки на экране трубки будет указывать положение антенной системы в горизонтальной плоскости (азимут антенны) и, следова тельно, направление, откуда принимаются в данный момент времени отраженные сигналы. Удаление светящейся точки от центра экрана трубки указывает расстояние до цели.

234

лучать изображение всей воздушной или морской обстановки в зоне действия станции.

Блок определения координат. В большинстве радиолока ционных станций, кроме грубого определения координат всех целей в пределах дальности действия станции, осуществляется точное определение координат одной или нескольких выбран ных целей.

Для ознакомления с принципом выбора сигнала от нуж ной цели и работой блока точного определения координат вернемся к блок-схеме станции, изображенной на рис. 115. Как следует из этой схемы, выходные цепи приемника соединены не только с индикаторным блоком, но и с блоком определе ния координат цели. Как известно, индикаторный блок ис пользуется для наблюдения общей обстановки в зоне дей ствия станции и грубого определения координат целей. Точ ное измерение координат выбранной цели и группы целей осуществляется при помощи блока определения координат, в который поступают сигналы не от всех целей, наблюдаемых на экране общей обстановки индикаторного блока, а только от выбранных целей, находящихся в определенном «рабочем» секторе станции. Для выбора нужной цели оператор, рабо тающий за индикатором общей обстановки, совмещает с сиг налом от выбранной цели механический или специальный электронный визир. При этом специальные схемы селекции или «стробирования» автоматически отпирают выходные цепи блока определения координат только в те моменты времени, когда принимаются сигналы, отраженные от выбранной цели. В остальные моменты времени выходные цепи блока отклю чены от приемника и сигналы от других целей в этот блок не поступают. Это обеспечивает воспроизведение на экранах индикаторов блока определения координат только нужных целей, что облегчает их сопровождение и повышает точность измерения координат, которое выполняет оператор станции либо вручную, либо полуавтоматическим, либо автоматиче

ским способом. В последнем случае оператор, |

выбрав нужную |

цель и включив схему автосопровождения |

по дальности и |

угловым координатам, только контролирует |

работу станции, |

а она сама сопровождает цель и определяет ее текущие коор динаты с помощью электронных схем автосопровождения, об ладающих высокой точностью работы. Прекращение сопро вождения одной цели и переход к сопровождению другой осуществляются оператором.

Механизм вращения антенны. При обзоре пространства или сопровождении и определении координат целей переме щение радиолуча станции осуществляется в большинстве слу чаев вращением антенны в одной или двух плоскостях с по мощью электродвигателей. При одном из часто применяемых методов сопровождения целей к обмоткам электродвигателей

236

из блока определения координат подводятся электрические сигналы, которые обеспечивают вращение двигателей с тре буемой скоростью и в нужном направлении, чтобы создавае мый при этом темп вращения антенны обеспечивал непрерыв ное направление радиолуча на цель.

При работе станции в режиме обзора антенна вращается в определенных пределах по азимуту и углу места, обеспе чивая просмотр станцией заданной зоны пространства. При этом антенны вращаются теми же электродвигателями, что и при сопровождении целей.

Источники питания. В качестве источников питания радио локационных станций могут использоваться автономные агре гаты питания или электрическая сеть. Необходимое для пи тания генераторных и приемно-усилительных ламп, а также электронно-лучевых трубок высокое напряжение постоянного тока создается высоковольтными и низковольтными выпря мителями, которые дают возможность получить напряжение от нескольких десятков вольт до нескольких десятков кило вольт.

Схемы защиты. Как уже говорилось, современные радио локационные станции представляют собой сложный комплекс различных радиотехнических устройств, многие из которых при неправильной эксплуатации легко могут выйти из строя. Поэтому рабочие пульты станций снабжаются различными контрольно-измерительными приборами и сигнальными устрой ствами, позволяющими следить за режимом работы аппара туры. Однако это не всегда гарантирует поддержание реко мендованных режимов работы всех блоков станции, особенно при интенсивной боевой работе, когда внимание операторов станции раздваивается.

Поэтому, чтобы полностью исключить возможность непра вильной эксплуатации радиолокационных станций, в них широко применяются автоматические защитные устройства. Такие автоматы поддерживают требуемую последователь ность и темп включения станции (даже при ошибках обслужи вающего расчета), нужный режим ее работы, выключают ее при перегрузках и перенапряжениях, обеспечивают правиль ную последовательность выключений по окончании работы. В схемах автоматической защиты широко применяются реле выдержки времени (они включают нужный блок или цепь лишь спустя некоторое время после включения другого блока), реле предотвращения перегрузки цепей по току или напря жению, реле-регуляторы, термореле. Как пример применения реле выдержки времени приведем схему, изображенную на рис. 129. Как видно из рисунка, применение реле в этой схеме позволяет подать высокое напряжение на анод лампы только через определенное время после включения источника пита ния накала лампы, достаточное для разогрева нити накала.

23 7

Наряду с устройствами, предотвращающими выход из строя электронных схем, в станциях широко применяются автоматы, исключающие возможность неправильного развер тывания и свертывания станций и связанного с этим меха нического повреждения аппаратуры.

Так, например, в некоторых станциях имеются устройства, которые при свертывании станции не позволяют опустить антенную систему, пока от нее не будут отключены все токо несущие проводники. В других станциях применяются устрой ства, которые при развертывании станции включают меха-

Рис. 129. Применение реле выдержки времени в схеме анодного питания лампы:

Реле / замыкает контакт Б лишь спустя некоторое время после замыкания контакта А, которым включается накал лампы 2. Благо

даря этому нить накала лампы разогревается до включения высо кого анодного напряжения, так как при разомкнутом контакте Б нажатие на кнопку В не замыкает цепь от высоковольтного выпря мителя 3 к аноду лампы 2

низм вращения антенны лишь тогда, когда антенна станет точно на место и будет жестко закреплена. Подобные автоматы предотвращают механическое повреждение наибо лее ответственных узлов станции в случае неправильного дей ствия расчета.

Конечно, такими автоматами защищена только часть эле ментов аппаратуры. Поэтому при свертывании, развертыва нии и боевой работе на радиолокационных станциях надо строго соблюдать установленные инструкциями и наставле ниями правила работы.

Высокие напряжения питания, измеряемые десятками ты сяч вольт, в сочетании с тесным размещением аппаратуры и наличием больших металлических поверхностей (стенки шка фов, пол кабины и т. п.) могли бы служить причиной несчаст ных случаев при малейшем нарушении операторами правил техники безопасности. Чтобы обезопасить работу расчетов, в радиолокационных станциях широко применяются автома тические блокирующие устройства, выключающие станцию,

238