книги из ГПНТБ / Сашонко В.Н. Адмиралтейство

.pdf

ЫОСТОПГИМПАТГМНОСТИ

ЛЕН И Н ГРШ ,

В. Н. С ашонко

адмиралтейство

Л е н и з д а т

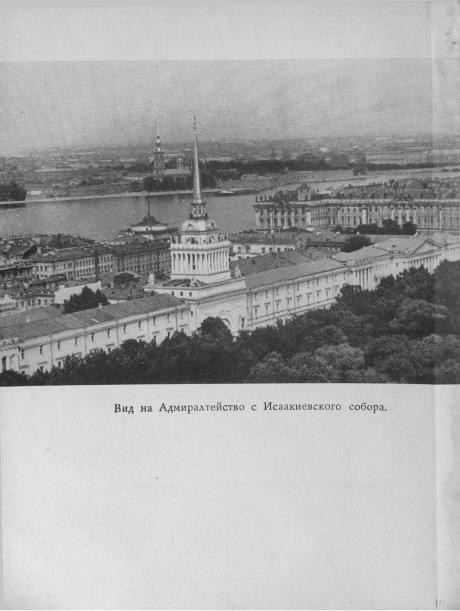

Золотой шпиль Адмиралтейства, увенчанный трех мачтовым фрегатом, давно уже стал общеизвестной эмблемой города на Неве. Трудно встретить человека в нашей стране, который хотя бы раз в жизни не ви дел, если не своими глазами, то, по крайней мере, на изображении, башню Адмиралтейства и ее изящ ный золотой шпиль, гордо устремленный к облакам. Адмиралтейская игла, которая, по меткому выраже нию одного из современных поэтов, «тома истории прошила», доминирует в ленинградском пейзаже. И это вполне закономерно. Адмиралтейство, вошед шее в сокровищницу русской и мировой архитекту ры, стало архитектурным центром города.

Особенно остро чувствуют это те, кто впервые приезжает в Ленинград. И в самом деле...

Предположим, гости прибывают в наш город с од ним из московских поездов. Они выходят из здания Московского вокзала, пересекают площадь Восста ния и вступают на Невский проспект.

Не будет преувеличением сказать, что их первое и потому, возможно, самое сильное впечатление от города — это сверкающий вдали, на фоне синего неба, шпиль Адмиралтейства. Асфальтовая струна Невского проспекта, убегая к нему, настойчиво ма нит за собою.

5

Другие гости прибывают на Варшавский вокзал. И вдали, в перспективе Измайловского проспекта и проспекта Майорова, они тоже видят прежде всего Адмиралтейскую иглу, солнечным лучом выбиваю щуюся из окружающей ее зелени.

А приехавшие на Витебский вокзал, пройдя ка ких-нибудь двести метров по Загородному проспекту, в восхищении останавливаются на углу улицы Дзер жинского, откуда открывается вид на шпиль и башню Адмиралтейства, обращенную фасадом как раз к этой улице.

Невский проспект, улица Дзержинского, Измай ловский проспект и продолжение его, проспект Майорова, — вот три старейшие городские улицы, которые сбегаются к одной точке — Адмиралтейству.

Гости осматривают исторический центр города — Дворцовую площадь или площадь Декабристов, Стрелку Васильевского острова или Университетскую набережную, Петропавловскую крепость или нев ские мосты, «повисшие над водами», и всюду пре красный образ Адмиралтейства не покидает их. И это не удивительно.

Адмиралтейство неотделимо от Ленинграда, как Кремль от Москвы, Парфенон от Акрополя, Лувр или Потр-Дам от Парижа, Колизей от Рима.

Адмиралтейская игла как бы парит над городом, легкая и воздушная, как те облака, которые проплы вают над ней. И золотой фрегат, венчающий ее, на всех парусах словно несется вперед и вперед, на встречу будущему.

НА БЕРЕГУ ПУСТЫННЫХ ВОЛН...

еверная война была в разгаре. Русские войска одержали не сколько крупных побед, штур

мом взяли крепость Орешек при выходе Невы из Ла дожского озера и двинулись по ее берегам к Фин скому заливу.

1 (12) мая 1703 года двадцатитысячное русское войско овладело шведской крепостью Ниеншанц, при впадении реки Охты в Неву, и закрепилось на остро вах невской дельты. 16 (27) мая на острове Заячьем была заложена крепость Санкт-Петербург.

Близость шведов заставляла вести строительство исключительно быстрыми темпами. И уже 29 июня (10 июля), в день именин Петра, произошло освя щение крепости и состоялась закладка деревянного собора «во имя апостолов Петра и Павла». От этого и пошло в дальнейшем название крепости — Петро павловская.

Так русские люди вновь вернулись на берега Балтийского моря.

7

В то время русские боевые корабли сооружались на верфях у рек Сяси и Свири. Это было не совсем удобно, так как провести суда из Сяси и Свири в Неву через бурную Ладогу было весьма рискованным делом.

Осенью 1704 года, например, из устья Сяси вы шло около пятидесяти кораблей, построенных на верфи. Когда они плыли по капризному озеру, разы грался шторм, и большинство судов погибло. А те, что уцелели, требовали основательного ремонта.

Это несчастье, видимо, натолкнуло Петра на мысль о том, чтобы перенести верфи к Финскому заливу.

И вот прошло всего полтора года с того дня, как была заложена Петропавловская крепость, а Петр принял новое важное решение — основать верфь в непосредственной близости от рейда.

Петр сам искал место для нее. Вместе с Меншиковым он целую неделю провел в шлюпке, объезжая все бухты, бухточки, заливы и проливы невской дель ты. Наконец место было выбрано — наискосок от крепости, на южном берегу Большой Невы. По не которым данным, там находилась крохотная дере вушка, жители которой выкорчевали вокруг нее пни и распахали землю.

5 ноября 1704 года состоялась закладка Судостро ительной петербургской верфи, о чем Петр сделал в своем журнале (дневнике) следующую запись:

«Заложили Адмиралтейский дом и были в осте рии и веселились, длина 200 сажен, ширина 100 са жен».

8

Первый план верфи, хотя и неосуществленный, принадлежал Петру, о чем свидетельствует его соб ственноручная надпись, сделанная на чертеже Ад миралтейского дома:

«Сей верфь делать государственными работника ми или подрядом как лучше и строить по сему, жилья делать мазанками прямыми без кирпича, куз ницы обе каменные 7г кирпича, амбары и сараи обить досками так, как мельницы ветряные обиты, доска на доску, и у каждой доски нижний край обдорожить и потом писать красною краскою. От реки бить ...сваями».

Первоначально Адмиралтейство планировалось и сооружалось в соответствии с традиционной компо зицией московских дворов — Хамовного, Печатного, Литейного. Размещались они, как правило, на город ских окраинах. Мастерские и склады раскрывались в сторону внутреннего двора, наружные стены были полностью лишены проемов. Исключение составлял входной узел, в котором находилась «государева кон тора» и который получал поэтому парадное оформ ление, подчеркнутое высотным сооружением и госу дарственной эмблемой.

Эту схему нетрудно увидеть и в планировке Ад миралтейского дома.

Общее руководство работами по сооружению вер фи Петр возложил на Меншикова. Ближайшими по мощниками его были петербургский обер-комендант Брюс и олонецкий комендант Яковлев.

Адмиралтейство возводилось руками тысяч рус ских людей, согнанных с разных концов страны.

9

К 1715 году число рабочих на Петербургской верфи достигло почти десяти тысяч, причем лишь две тыся чи с небольшим были вольнонаемными, основную же массу составляли крепостные крестьяне.

Труд этих людей был неимоверно тяжелым. Пло хо одетые, жившие впроголодь, в тесных хибарках, строители мало чем отличались от каторжников. Их рабочий день начинался в пятом часу утра и закан чивался около десяти часов вечера, то есть длился почти восемнадцать часов! А платили им ничтожно мало — по три копейки в день (для сравнения ука жем, что фунт ржи стоил тогда одну копейку).

За малейшие проступки рабочие подвергались жестоким и унизительным наказаниям — по спе циальному регламенту, утвержденному самим Пет

ром.

В соответствии с этим регламентом за первый проступок рабочий получал десять ударов кнутом и предупреждался, что при повторении он «будет под киль корабельный подпущен и у мачты будет бит 15-ю ударами, а потом навечно на каторгу сослан». И это не было пустой угрозой: недалеко от Адми ралтейства (на территории нынешней площади Тру да) существовал Каторжный двор.

Бесчисленные болезни и гнилостный климат умножали страдания людей. Они умирали тысячами.

Поэт 30-х годов XIX века М. Дмитриев писал о Петербурге:

Богатырь тебя построил,

Топь костями забутил...

10