книги из ГПНТБ / Коваль И.К. Мир планет

.pdfВозможно, что при определении оптической толщины марсианской атмосферы мы переоцениваем роль содер жащихся в ней аэрозольных частиц. При использовании фотометрических наблюдений значение оптической тол щины атмосферы, а следовательно, и атмосферное .дав ление могут оказаться ошибочными также и по другой причине. Дело в том, что до сих пор при определении оптических параметров' марсианской атмосферы, в том числе и ее оптической толщины, предполагали, что твер дая поверхность планеты является ортотропной (q = \). Но окончательно это еще не доказано.

Химический и аэрозольный состав атмосферы

Тщательные исследования химического состава атмосфе ры Марса показали, что кислород в ней составляет, ве роятно, около 0,1 %, углекислБш газ — 2,2% общего объе ма. Других газов, которые можно было бы обнаружить путем наблюдений с поверхности Земли, в атмосфере Марса не найдено. Относительно газов, которые не на блюдаются с Земли, нужно иметь в виду следующее.

При изучении химического состава атмосферы пла неты мы всегда исходим из предположений о первичном составе газового облака, из которого впоследствии об разовались планеты. Химический состав этого облака должен соответствовать распространенности химических элементов в космическом пространстве. В табл. 3 приве ден перечень самых распространенных химических эле ментов в космосе.

Из-за того, что скорость улетучивания на Марсе рав на 5,1 км/сек, т. е. приблизительно вдвое меньше, чем на Земле, можно утверждать, что легкие газы, такие как

48

Т а б л и ц а 3

Распространенность химических элементов в космосе

Э лем ен т |

С о д ер ж ан и е, |

Э лем ен т |

С о держ ан и е, |

% |

% |

||

н |

90,8 |

Si |

0,005 |

Не |

9,1 |

р |

0,00006 |

С |

0,02 |

S |

0,003 |

N |

0,02 |

С1 |

0,0004 |

О |

0,06 |

Ат |

0,0006 |

Ne |

0,01 |

Са |

0,0002 |

Na |

0,0001 |

Fe |

0,006 |

Mg |

0,003 |

N1 |

0,0002 |

А1 |

0,0003 |

|

|

водород, гелий и некоторые другие, не в состоянии удер жаться в атмосфере Марса и должны улетучиться.

В самом деле, из кинетической теории газа вытекает, что если возраст Марса такой же, как и Земли (4,5 млрд, лет), то в его атмосфере могли удержаться только те газы, для которых скорость теплового движения не пре вышает 1 км/сек. Как мы увидим дальше, температура атмосферы Марса составляет около —70° С. При такой температуре все газы, молекулярный вес которых мень ше 6, не могли удержаться в его атмосфере. Напомним, что молекулярный вес водорода равняется 2, гелия — 4, углекислого газа — 44, аргона — 40, кислорода — 32, азо та — 28, водяного пара — 18.

Таким образом, атмосфера Марса должна состоять в основном из тяжелых, химически нейтральных газов, таких, как азот, аргон и т. п. Ни одной детали в видимой

иинфракрасной областях спектра эти газы не дают. По этому с поверхности Земли обнаружить их невозможно,

имы не можем назвать количество азота и аргона

в атмосфере Марса. Но внеатмосферные наблюдения

4 |

887 |

49 |

|

|

позволяют это сделать, так как полосы N2 и Аг можно отождествить в ультрафиолетовой области спектра.

Пока что, зная общую массу марсианской атмосферы, можно приближенно дополнить спектроскопические дан ные (табл. 4).

Т а б л и ц а 4

Химический состав атмосферы Земли |

и .Марса |

|

||

|

|

Г а з , |

% |

|

П ланета |

N ,. |

|

Аг |

со2 |

|

О , |

|||

Земля . . . |

78,08 |

20,94 |

0,94 |

0,03 |

Марс . . . |

96,5 |

0,1 |

1.2 |

2,00 . |

Зная химический состав и температуру атмосферы, можно подсчитать, как изменяется атмосферное давле ние с высотой. Вычисления показывают, что на каждый километр атмосферное давление на Марсе уменьшается быстрее, чем на Земле, почти вдвое. Это означает, что на высоте 30 км от поверхности Земли атмосферное давление такое же, как и у поверхности Марса, а на больших высотах превышает земное давление. То же са мое можно сказать и об изменении плотности марсианс кой атмосферы с высотой. На высоте около 40 км зна чения плотности атмосферы Марса и Земли совпадают. Возможно, что метеорные явления, или так называемые падающие звезды, в атмосфере Марса наблюдаются на высотах немного больших, чем в атмосфере Земли.

Есть основание считать, что, как и земная, атмосфера Марса имеет тропосферу, стратосферу и ионосферу.

В атмосфере Земли поглощение солнечного излучения происходит, в частности, благодаря наличию водяных

50

паров. На Марсе эту роль в некоторой степени может играть углекислый газ. Исследования, проведенные Д. Койпером и В. И. Морозом в инфракрасной области показали, что в атмосфере Марса углекислого газа в 10—15 раз больше, чем в атмосфере Земли. Это откры тие подтвердило, что температура верхних слоев марси анской атмосферы более низкая, так как при тепловом излучении СОг атмосфера должна охлаждаться.

Благодаря наличию в атмосфере Марса упомянутого количества С 02 и его способности поглощать солнечное излучение, изменения температуры с высотой, вероятно, имеют такой же характер, как и в атмосфере Земли. Та ким образом, в атмосфере Марса температура сначала должна резко снижаться, потом это снижение замедля ется и, наконец, на каком-то отрезке высоты темпера тура остается постоянной. Следовательно, Марс, как и Земля, должен иметь атмосферу. Нижняя ее граница расположена на высоте около 10— 15 км над поверх ностью.

На основании теоретических расчетов установлено, что температура стратосферы достигает почти —100° С, если считать, что температура атмосферы вблизи поверх ности на 50° С ниже температуры самой поверхности. Вблизи нижней границы стратосферы, т. е. на уровне так называемой тропопаузы, температура может быть еще ниже.

Мы уже говорили, что в атмосфере Марса всегда при сутствуют твердые частицы различной природы. Некото рые из них — наиболее вероятно это кристаллики льда или углекислого газа — на высоте 10—20 км образуют так называемые фиолетовые облака, которые хорошо видны во время наблюдений через красный светофильтр. Возможно, что эти частицы заполняют всю верхнюю ат мосферу планеты и образуют упомянутый выше фиоле-

4* |

51 |

товыщслой, который уменьшает контрасты на поверхнос ти. При значительном скоплении эти частицы могут со здавать облакоподобные светлые пятна, их чаще всего можно увидеть на утреннем или вечернем крае видимого диска.

Вопрос о природе частиц, образующих фиолетовые облака, тесно связан с температурой тропопаузы.

Действительно, для того чтобы произошла кристал лизация СОг в условиях низкого атмосферного давления (на уровне тропопаузы), температура должна быть око ло —150° С. Однако на этом уровне температура, очевид но, несколько выше, иначе, поскольку тропопауза яв ляется верхней границей конвективной зоны (зоны атмо сферного перемешивания), углекислота, поступающая на эту высоту, должна была бы вся вымерзнуть.

Что касается больших высот, т. е. зоны стратосферы, то и тут возможность кристаллизации СОг сомнительна.

Поэтому, наиболее вероятным объяснением фиолето вых облаков, а также фиолетового слоя, с точки зрения теории, является предположение о скоплении кристалли ков льда диаметром около 0,3 мк. Такие частицы мы часто наблюдаем на Земле в морозную погоду, когда они образуют так называемую морозную мглу.

Рассмотрим теперь другой тип аэрозольных частиц, которые, возможно, служат причиной возникновения на Марсе желтых облаков. Эти облака, расположенные в низких слоях марсианской атмосферы, хорошо видны через красный светофильтр.

Впервые облака такого типа наблюдались на Марсе еще в начале XX ст„ но лишь за последнее время приш ли к более или менее конкретному выводу относительно природы и размера частиц, образующих эти облака. Предположение о том, что желтые облака состоят из частиц пыли, поднятых ветром на большую высоту

52

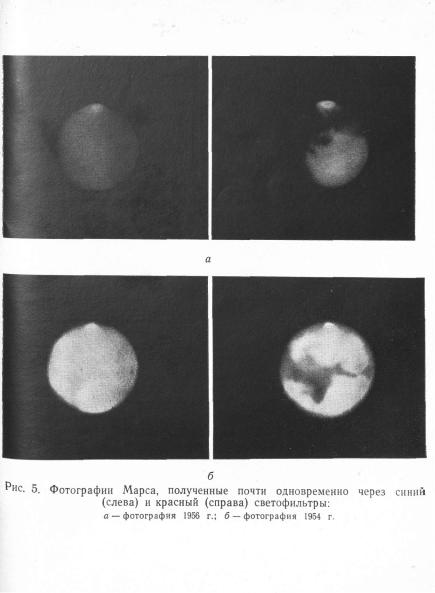

(несколько километров), возникло давно. В 1956 г. во вре мя великого противостояния Марса пылевые бури и штор мы на нем достигли огромных масштабов. Небольшое желтое облако, появившееся на Марсе в конце августа, впоследствии выросло в сплошное «покрывало», которое заметно уменьшило поверхностные контрасты в красных лучах. Все южное полушарие планеты, а затем и поляр ная шапка на длительное время лишились своего обыч ного вида: наблюдатели увидели лишь однородный шар.

Фотоснимки Марса, сделанные в фиолетовых и крас ных лучах, почти не отличались друг от друга. В это время был получен важный результат об отражатель ной способности марсианских пустынь в разных лучах спектра.

Прежде всего возник вопрос о том, повлияло ли на отражательную способность и цвет материковых участ ков Марса появление в атмосфере планеты большого количества пылевых частиц. Фотометрические исследова ния, выполненные разными наблюдателями, доказали, что никакого изменения отражательной способности ма териков Марса пылевая буря не вызвала. Отсюда можно сделать вывод, что природа частиц, из которых состоят желтые облака, та же, что и у материков.

Другой, не менее важный вывод был сделан относи тельно высоты пылевых облаков на Марсе. Этот вывод основывается на фотоснимках, полученных с синим свето фильтром. Оказалось, что вид Марса в синих лучах во время бури остался неизменным. Отражательная спо собность марсианских материков составляла, как и пре жде, 7—8%. Следовательно, пылевые частицы поднимают ся на высоту, которая не пребышает высоты фиолетового слоя (т. е. около 3—4 км ).

Наконец, фотометрические исследования Марса в 1956 г. дали возможность определить приближенное

53

значение диаметра пылевых частиц. Уже то, что частицы марсианской пыли не в состоянии на протяжении дли тельного времени удерживаться в разреженной атмосфе ре Марса во взвешенном состоянии; указывает на их не большой размер. Правда, большую роль тут должна играть интенсивность конвективных процессов в атмо сфере.

В 1961 г. киевский астроном А. В. Мороженко произ вел расчеты плотности пылевого роя на основании на блюдений Марса в августе — сентябре 1956 г. и оценил размер частиц, исходя из вполне допустимых предполо жений.

Остановимся на этом несколько подробнее. Если твер дая поверхность Марса по фактору гладкости близка к идеально матовой, то при отсутствии у планеты атмо сферы внешние наблюдения показали бы, что яркость изменяется от центра шара к краю, как косинус угла па дения света. В этом случае принято говорить, что поверх ность удовлетворяет закону Ламберта. Мы уже отмечали раньше, что разреженная атмосфера Марса не оказывает заметного влияния, если наблюдения проводятся в крас ных лучах.

Атмосфера Марса, как и Земли, в основном рассеива ет солнечный свет, причем тем лучше, чем «синее» свет, т. е. чем короче длина световой волны. Так ведет себя чисто молекулярная а-тмосфера или атмосфера с при месью твердых частиц таких же небольших по размеру, как и молекулы газа.

Когда такую, к тому же не очень плотную, атмосферу «наложить» на шар с ламбертовской поверхностью, полу чим распределение яркости при наблюдении со стороны падающих лучей, близкое к тому, которое получается для Марса,— по мере перехода к фиолетовым лучам яр кость края планеты на расстоянии 0,9 радиуса от центра

54

увеличивается, по сравнению с центром, от 50 (красные лучи) до 80% (фиолетовые лучи).

При такой атмосфере подобные измерения для инфра красных лучей дали бы те же значения яркости края, что и для красных (50% от значения в центре). Молеку лярная атмосфера Марса и тут была бы ощутима. Если же мы имеем дело с большими частицами (диаметром около 1,5—2,0 мк), то они рассеивают свет нейтрально. Частицы большего диаметра лучше рассеивают красные и инфракрасные лучи и хуже — синие и фиолетовые. Иначе говоря, оптическая толщина и яркость облака из таких частиц возрастали бы с увеличением длины свето вой волны.

В середине августа на Марсе не было замечено уве личения количества пыли ■— контрасты на его поверхнос ти были значительными, распределение яркости вдоль радиуса планеты в красных и инфракрасных лучах почти полностью соответствовало ламбертовской поверхности. Когда же в конце августа и особенно во второй половине сентября в южном полушарии Марса появились значи тельные скопления пыли, оказалось, что контрасты уменьшились больше в инфракрасных лучах, чем в крас ных. Вместе с тем и яркость на краях изображения воз росла более всего в инфракрасных лучах. Соответствую щие данные приведены в табл. 5.

По приближенным формулам была определена опти ческая толщина «облака» пыли для каждого светофильт

ра (табл. 6). Правда, для длины волны Л<6500 А вычис ления не совсем точные, так как здесь почти невозможно отделить газовую составляющую атмосферы от пылевой. На основании вычисленных величин оптической толщи ны был определен средний радиус частиц пыли. Он ока зался равным 1,5 мк. Если допустить, что эти частицы принадлежат к одной из разновидностей лимонита, то

55