книги из ГПНТБ / Нечаев Ю.Н. Входные устройства сверхзвуковых самолетов

.pdfтерь: потери в скачках, потери трения, потери от перерасширения горла и потери от снижения противодавления. Если бы все эти поте

ри отсутствовали, то овх = 1,0. |

Потери в скачках при |

уменьшении |

||||||||||

числа М полета снижаются. Уменьшаются также потери за счет |

пе |

|||||||||||

рерасширения горла. Потери за счет трения сравнительно |

малы |

и |

||||||||||

изменяются не очень значительно. Наконец, |

потери, |

обусловленные |

||||||||||

|

снижением противодавления, из-за |

|||||||||||

|

возрастания |

приведенного |

|

расхода |

||||||||

|

воздуха при уменьшении числа М по |

|||||||||||

|

лета значительно возрастают. |

|

|

|||||||||

|

Потери в скачках и |

потери, тре |

||||||||||

|

ния являются неизбежными |

и опре |

||||||||||

|

деляются типом |

диффузора. |

Потери |

|||||||||

|

же за счет перерасширения |

горла и |

||||||||||

|

за счет |

снижения |

противодавления |

|||||||||

|

почти полностью |

могут быть |

|

устра |

||||||||

|

нены регулированием диффузора. |

|

||||||||||

|

П ри ч и с л а х М п о л е т а , |

|||||||||||

|

б о л ь ш и х р а с ч е т н о г о , |

углы |

||||||||||

|

наклона косых скачков уменьшаются |

|||||||||||

|

(фиг. 52) и они попадают |

не |

на пе |

|||||||||

|

реднюю кромку обечайки, |

а |

|

на |

ее |

|||||||

|

внутреннюю |

поверхность. |

|

Течение |

||||||||

|

в этом |

случае |

|

оказывается |

очень |

|||||||

|

сложным. |

|

|

|

|

|

|

течения |

||||

|

Основной особенностью |

|||||||||||

|

на входе на сверхкритических |

режи |

||||||||||

|

мах в этом случае является |

то, |

что |

|||||||||

|

невозмущенный |

|

сверхзвуковой |

по |

||||||||

|

ток, попадая в переднюю часть коль |

|||||||||||

Ф и г. 52. Режимы течения в диф |

цевого канала, |

свободную |

от |

косых |

||||||||

скачков, начинает в ней разгоняться. |

||||||||||||

фузоре при числах М полета, |

||||||||||||

больших расчетного: |

Этот поток, пройдя затем |

|

косые |

|||||||||

а — сверхкритический, б —■крити |

скачки, |

затормаживается |

|

|

в |

них |

||||||

ческий; в — докритический |

на периферии |

в |

меньшей |

|

степени, |

|||||||

|

чем у поверхности центрального |

те |

||||||||||

ла. Поля давлений и скоростей в горле становятся |

резко |

|

неравно |

|||||||||

мерными. Потери полного давления в |

системе |

|

скачков |

возрастают |

||||||||

как за счет увеличения их интенсивности, так и за счет указанной не равномерности потока. Вследствие роста числа М в горле повышает ся также интенсивность скачка за горлом и увеличиваются потери за счет перерасширения горла.

Потери, обусловленные изменением противодавления, зависят от величины приведенного расхода воздуха. У ТРД при постоянном чис ле оборотов обычно происходит значительное снижение приведенно го расхода воздуха через двигатель при увеличении числа М полета. В таком случае размеры сверхзвуковой зоны за горлом будут умень шаться и нерегулируемый диффузор сможет перейти постепенно на критический и докритический режимы (фиг. 52,6 ив) . На докрити

70

ческих режимах возникает головная волна, а затем может появиться неустойчивость в работе диффузора.

На числах М полета, больших расчетного, при работе диффузо ра на сверхкритических режимах коэффициент расхода равен едини це и дополнительное сопротивление отсутствует. При переходе на докритические режимы коэффициент расхода уменьшается за счет появления головной волны и дополнительное сопротивление резко возрастает (фиг. 52,в).

Ф н г. 53. Изменения |

параметров нерегулируемого входного диффузора по |

числу М |

полета при постоянном числе оборотов ТРД |

На фиг. 53 показано изменение основных параметров нерегули руемого входного диффузора на числах М полета как больших, так и меньших расчетного при постоянном числе оборотов. Этот график является распространением фиг. 51 на числа М полета, большие

71

УИр д. Диапазон чисел М полета от Л4ш!п до Л4тах, в котором может |

|

работать нерегулируемый диффузор в |

системе ТРД, оказывается |

очень небольшим. |

при заданном числе Ма не |

И з м е н е н и е в ы с о т ы п о л е т а |

|

влияет на наклон косых скачков, поэтому характер обтекания цент рального тела сверхзвуковым потоком не изменяется. Но увеличение высоты полета до 11 км приводит к снижению температуры окружа ющего воздуха. Поэтому при постоянном числе оборотов двигателя приведенное число оборотов повышается. Рабочая точка на харак теристике компрессора перемещается вверх (из В в А, см. фиг. 50)'. Это приводит к перемещению скачка уплотнения, расположенного за горлом по потоку, и к снижению коэффициента звх (см. фиг. 47).

Аналогичное явление наблюдается при уменьшении температуры ок- . ружающего воздуха. При увеличении температуры окружающего воздуха наблюдается обратная картина: противодавление за диффу

зором повышается, |

скачок перемещается по направлению к горлу, |

запас устойчивости |

диффузора становится меньшим. |

И з м е н е н и е |

у г л а а т а к и вызывает, как указывалось, |

снижение коэффициента расхода и коэффициента сохранения полно

го давления и увеличение |

коэффициента |

лобового сопротивления. |

|||

Явление неустойчивой работы наступает в этом случае раньше, |

чем |

||||

при нулевом угле атаки. |

|

|

|

|

|

При эксплуатации ТРД в реальных условиях происходит |

одно |

||||

временное изменение числа М полета, угла атаки и числа |

оборотов |

||||

двигателя. В этом случае обеспечить работу турбореактивного |

дви |

||||

гателя с нерегулируемым |

диффузором |

практически |

невозможно. |

||

§ 2 ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ДИФФУЗОРОВ |

|

||||

Для того чтобы судить о параметрах диффузора |

и |

делать за |

|||

ключения относительно возможности его использования на двигателе, нужно иметь характеристики диффузора. Характеристиками диффу зора называют зависимости .коэффициента сохранения полного дав ления авх, коэффициента расхода ? и коэффициента лобового сопро тивления г-г от параметров, характеризующих режим его работы. Режим работы диффузора, как указывалось, зависит от числа М по лета, приведенного расхода воздуха и угла атаки.

Характеристики диффузора определяют в основном эксперимен

тально, |

так как теоретические методы их расчета пока еще не обес |

||||||

печивают требуемой точности. |

|

|

|

|

|

|

|

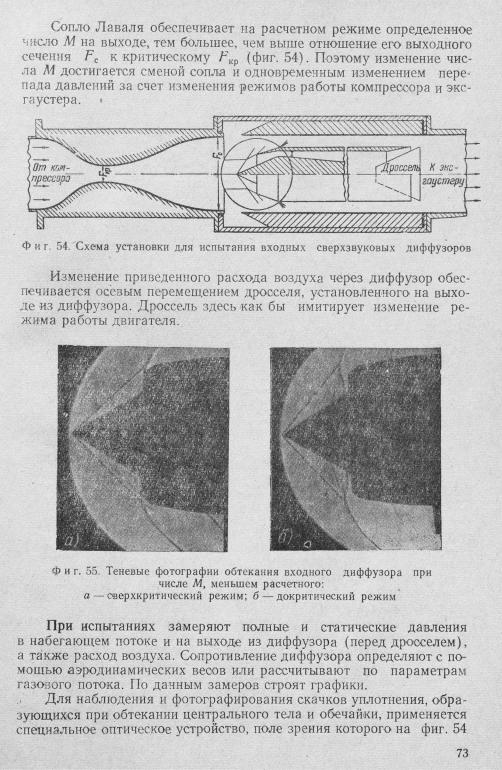

Одна из возможных схем испытания диффузора |

приведена |

на |

|||||

фиг. 54. |

Диффузор или его |

уменьшенную |

модель |

испытывают |

|||

в сверхзвуковой аэродинамической трубе. На входе |

в |

ее |

рабочую |

||||

часть устанавливается сопло Лаваля, обеспечивающее |

равномерный |

||||||

сверхзвуковой поток перед диффузором. На входе в |

установку |

по |

|||||

дается сжатый воздух от компрессора. На выходе |

осуществляется |

||||||

отсос воздуха эксгаустером. Этим обеспечиваются большие |

перепа |

||||||

ды давлений в сопле Лаваля, |

необходимые для |

имитации |

высоких |

||||

чисел М полета. |

|

|

|

|

|

|

|

72

обведено кругом. На фиг. 55 показаны теневые фотографии обтека ния входного диффузора при числе М набегающего потока, меньшем расчетного, на сверхкритическом и докритичеоком режимах.

Типичные характеристики нерегулируемого диффузора |

приведе |

||||||||||||||

ны на фиг. 56. |

Они представляют собой зависимости коэффициентов |

||||||||||||||

°вх и Сх от приведенного расхода воздуха |

Опр |

для различных чи |

|||||||||||||

сел М полета. |

Штрихпунктиром здесь показана |

линия |

|

критических |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

режимов. Вправо от этой линии |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

лежит |

область |

сверхкритиче |

|||||||

|

|

|

|

|

|

ских |

режимов, влево— докри- |

||||||||

|

|

|

|

|

|

тических. |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

Особенности |

работы |

диф |

||||||

|

|

|

|

|

|

фузора на различных режимах, |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

рассмотренные |

в |

|

предыдущем |

||||||

|

|

|

|

|

|

параграфе, позволяют объяс |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

нить протекание этих характе |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

ристик. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Влияние |

дросселирования |

|||||||

|

|

|

|

|

|

можно проследить |

здесь |

пере |

|||||||

|

|

|

|

|

|

мещением вдоль линий, соответ |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

ствующих |

постоянному |

числу |

|||||||

|

|

|

|

|

|

М полета. |

Изменение |

числа М |

|||||||

|

|

|

|

|

|

полета |

соответствует |

переходу |

|||||||

|

|

|

|

|

|

от одной линии к другой. |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

На сверхкритических режи |

||||||||

|

|

|

|

|

|

мах при заданном числе |

М по |

||||||||

|

|

|

|

|

|

лета коэффициент |

|

расхода по |

|||||||

|

|

|

|

|

|

стоянен, поэтому и коэффици |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

ент лобового сопротивления ос- |

|||||||||

60 |

80 |

100 |

120 М |

(ВО |

200 |

тается неизменным. |

Коэффици |

||||||||

ет и г. |

56. |

Характеристики |

нерегулируе- |

ент |

овх |

|

с ростом |

|

Gnp |

снижа |

|||||

ется |

т а ,к |

к а к |

открытие дросселя |

||||||||||||

мого |

входного |

сверхзвукового |

диффу>- |

приводит к снижению |

г |

____ _ |

|||||||||

|

|

|

30ра |

|

|

противо |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

давления |

и к |

увеличению ин |

|||||||

тенсивности скачка, |

образующегося за горлом. |

|

|

|

|

|

|

||||||||

В докритической области повышение коэффициента Сх при сни |

|||||||||||||||

жении |

Gnp вызвано уменьшением коэффициента расхода и появле |

||||||||||||||

нием головной волны. |

Падение коэффициента |

овч |

объясняется раз |

||||||||||||

рушением головной волной системы косых скачков. Слева характери стики заканчиваются границей устойчивой работы.

Как видцо из рассмотрения фиг. 56, кривые для коэффициента авх располагаются тем выше, чем меньше число М полета. Это объ ясняется снижением потерь в системе скачков уплотнения. Коэффи циент Сх с уменьшением числа М полета возрастает. Это связано со снижением коэффициента расхода и увеличением вследствие этого дополнительного сопротивления. Особенно интенсивный рост коэф фициента Сг наблюдается с момента запирания горла, которое на ступает у диффузора,'характеристики которого приведены на фиг. 56, при числах Мо, меньших 1,7.

74

Линия критических режимов, как видно из фиг. 56, в области запирания горла располагается вертикально. Это объясняется тем, что на этих режимах число М в горле остается постоянным, равным единице. Не изменяется при этом и число М за диффузором, которое пропорционально приведенному расходу воздуха. С возрастанием перерасширения горла при увеличении числа М полета приведенный

расход воздуха на критических режимах уменьшается. На |

этих ре |

жимах в горле возникает скачок. С ростом числа М0 растет |

число М |

перед этим скачком и снижается в связи с этим число М за скачком, а следовательно, и на выходе из диффузора. Это объясняется извест ным из газовой динамики свойством прямого скачка. Чем выше сверхзвуковая скорость на входе в прямой скачок, тем меньше до звуковая скорость за скачком.

У диффузоров со смешанным, а также с внутренним сжатием имеется особенность в характере протекания характеристик вблизи критического режима, которая не отражена на фиг. 56. Характери стики этих диффузоров в диапазоне чисел М0, в котором площадь их горла равна или больше площади, потребной для запуска внутренне го канала, терпят разрыв при переходе из сверхкритической области в докритическую: при этом переходе параметры диффузора изменя ются скачкообразно.

Для иллюстрации этого обстоятельства и выяснения его причин обратимся к фиг. 57. На этой фигуре вверху показана схема диффу зора со смешанным сжатием. Его внутренний канал состоит из су жающегося и расширяющегося участков, т. е. является диффузором с внутренним сжатием, имеющим число М набегающего потока, рав ное числу М за последним косым скачком. Рассмотрим работу этого диффузора при постоянном числе М полета и будем предполагать, что перерасширение горла является в точности равным потребному для запуска.

Характеристики этого диффузора при его дросселировании при ведены на фиг. 57,а,б и в. Они представляют собой зависимости ко

эффициентов свх, '.о и Сх от приведенного расхода |

воздуха |

при за |

|

данном числе М полета. |

режим его |

работы |

|

' Примем за исходный режим диффузора |

|||

в сверхкритической области, характеризуемый |

на |

характеристиках |

|

диффузора точкой 1. Дросселирование, т. е. уменьшение приведенно го расхода воздуха, приводит к перемещению замыкающего скачка, расположенного за горлом, против потока и к последующему превра щению его в головную волну, расположенную перед плоскостью входа. Ряд последовательных положений этого скачка и отвечающие им точки на характеристиках показ'аны на фиг. 57.

Точка 2 соответствует расположению замыкающего скачка в том месте канала, где его площадь равна площади на входе в канал. Ес ли бы дальнейшего сужения канала не было, то последующее дрос селирование диффузора привело бы к переходу этого скачка в пло скость входа (точка 6) и далее характеристики пошли бы по линии 6—4—5. Однако наличие горла с площадью, меньшей, чем площадь на входе в канал, приводит к дальнейшему снижению интенсивности

75

рассматриваемого скачка вследствие снижения числа М перед скач ком. Наименьшую интенсивность скачок имеет при его расположе нии в горле (точка 3). После достижения скачком этого положения

Фиг. 57. Петля гистерезиса на характеристи ках диффузора при наличии внутреннего сжа тия

далее происходит возникновение (выбивание) головной волны, кото

рая располагается на некотором удалении от плоскости входа (точка 4).

76

Начальное .положение головной волны в момент ее выбивания определяется пропускной способностью горла. Скачок может перейти

из горла в плоскость входа, не изменяя своей интенсивности |

только |

в случае равенства их площадей. Но площадь горла меньше |

площа |

ди на входе в канал, поэтому интенсивность скачка в потоке, прохо дящем через головную волну, выше интенсивности скачка, располо женного в горле. По указанной причине в момент выбивания голов ной волны коэффициент сохранения давления диффузора и плотность в горле мгновенно снижаются. Следовательно, должен мгновенно упасть коэффициент расхода и мгновенно возрасти коэффициент ло бового'сопротивления диффузора.

Если дросселирование диффузора продолжать и далее, головная волна будет постепенно удаляться от плоскости входа, разрушая си

стему косых скачков уплотнения. |

Это приведет к постепенному сни |

||

жению коэффициентов |

овх и ср |

и к возрастанию коэффициента |

Сх |

(см. участок 4—5) до тех пор, пока не возникнет неустойчивая |

ра |

||

бота. |

|

|

|

Рассмотрим теперь протекание характеристик при возвращёйии |

|||

к исходному режиму, т. |

е. при постепенном открытии дроссельной |

||

заслонки. В этом случае движение рабочей точки по характеристике диффузора соответствует линиям 5—4—6— 1. Здесь головная волна вплотную подходит к плоскости входа, после чего прямой скачок из положения 6 перескакивает в положение 2 — этим осуществляется запуск внутреннего канала.

Итак, характерной особенностью работы диффузора в рассмат риваемом случае является несовпадение характеристик диффузора при прямом и при обратном ходе дросселя. Образуется петля гисте резиса 2—3—4.

Следует заметить, что увеличение коэффициента авх в точке 3 по сравнению с его значением в точке 2 при прочих равных условиях характеризует выигрыш от .применения смешанного сжатия по срав нению с чисто внешним сжатием.

Мы предполагали выше, что площадь горла равна минимальной площади, необходимой для запуска внутреннего канала при задан ных условиях на входе. Если площадь горла будет меньше необхо димой, оно запрется. Запуск диффузора в этом случае при заданном числе М окажется невозможным, перед плоскостью входа все время будет существовать головная волна. Это будет иметь место .при чис лах М полета, меньших рассмотренного. При более высоких числах М полета площадь горла будет превышать необходимую для запуска. Течение в диффузоре в таком случае не будет отличаться от рас смотренного, но будет менее выраженным.

На фиг. 58 дана сводная таблица основных режимов течения воздуха в нерегулируемом входном сверхзвуковом диффузоре. Соот ветствующие этим режимам точки показаны на фиг. 54. Первая стро ка этой таблицы соответствует сверхкритическим режимам при чис лах М полета меньшем, равном и большем расчетного. Во второй строке изображены критические, а в третьей — докритические режи мы при тех же числах М полета.

77

|

Число ТУполета |

меньше расчетного |

|

|

Гирло меньше потребного |

Горло больше потребного |

|

3 |

|

|

|

ЙС |

|

|

|

о |

|

|

|

3 |

|

|

|

а |

|

|

|

Е |

|

|

|

а |

|

|

|

§■ |

|

|

|

Н |

|

|

|

•о |

|

|

|

со |

|

|

|

\ |

|

|

|

Критическое |

______ |

|

|

|

|

|

|

<ь |

© / 1 |

© |

/ , |

а |

|

|

|

* |

|

|

|

а |

|

|

|

£ |

|

|

|

§• |

|

|

|

Сэ |

|

щ |

ш |

'Ч |

4 |

||

|

|

|

|

Чиоло И полета |

Число М полета |

равно расчетному |

больше расчетного |

® / .

^—

©

' 3 i — |

7s— |

|

Ф и г. 58. Основные режимы течения воздуха в нерегулируемом входном сверхзвуковом диффузоре

Рабочая линия, соответствующая условиям применения нерегу лируемого диффузора в системе ТРД, показана на фиг. 56 пункти ром. Она проходит через точки /, 2, 3, 12. Изменение параметров диффузора вдоль этой линии было дано на фиг. 53.

Прежде чем переходить к рассмотрению регулирования входных диффузоров, выясним сущность физических явлений, приводящих

кнеустойчивой работе диффузора.

§3. НЕУСТОЙЧИВАЯ РАБОТА ВХОДНЫХ СВЕРХЗВУКОВЫХ

ДИФФУЗОРОВ (ПОМПАЖ)

Неустойчивая работа входных сверхзвуковых диффузоров, как указывалось, возникает при значительном дросселировании, которое сопровождается уменьшением приведенного расхода воздуха. Внача ле перед входом появляется головная волна, а течение в канале диф фузора становится всюду дозвуковым — диффузор переходит на докритический режим работы. При дальнейшем уменьшении приведен ного расхода воздуха возникают резкие пульсации потока — режим работы диффузора становится неустойчивым.

При некоторых условиях неустойчивая работа диффузора воз можна также и на сверхкритических режимах. В этом случае коле бания давлений имеют большую частоту и меньшую амплитуду и воспринимаются как зудящий звук. Поэтому они получили название зуда.

Физические процессы, приводящие к появлению неустойчивой работы входных сверхзвуковых диффузоров, в настоящее время изу чены недостаточно. В литературе приводятся различные физические схемы возникновения и развития процесса неустойчивой работы. Это, по-видимому, является следствием того, что неустойчивость может быть вызвана различными причинами, зависящими от типа диффузо ра и условий его работы.

Мы рассмотрим две возможные причины возникновения неустой чивой работы входных диффузоров на докритических режимах, наи более часто упоминаемые в литературе.

Неустойчивая работа, вызываемая отрывом пограничного слоя. Причиной возникновения неустойчивой работы диффузора может явиться отрыв пограничного слоя от поверхности центрального тела в том месте, где происходит соприкосновение пограничного слоя с головной волной. Возникновение отрыва потока от поверхности тела в месте взаимодействия пограничного слоя со скачком уплотне ния зависит от ряда факторов. Основное влияние оказывают перепад давления на скачке и характер течения за скачком.

Влияние перепада давлений на скачке на отрыв потока сводится к следующему. Чем выше этот перепад, тем значительнее возрастает давление в пограничном слое в месте соприкосновения его со скач ком. Поскольку скорости потока в пограничном слое дозвуковые, это повышение давления распространяется по пограничному слою вверх по потоку и приводит к его утолщению. Характер течения за прямым скачком зависит от режима работы диффузора. Поток за прямым скачком, ставший дозвуковым, может двигаться с ускорением и с за

7ц