книги из ГПНТБ / Кропотов В.Н. Строительные материалы учеб. для [архитектур.] вузов

.pdfгосударственного университета им. Ломоносова. Этот шпиль облицован стеклом золотисто-желтого цвета, оборотная сторона которого метал лизирована алюминием, создающим иллюзию золотого покрытия.

5. СИТАЛЛЫ

Методом управляемой кристаллизации можно получить особые стеклокристаллические материалы, которые называют ситаллами (сокращенно от силикаты + кристаллы). В результате частичной или полной кристаллизации стекла полученный материал приобретает прочность.

Ситаллы можно получить как из сырья, применяемого |

для про |

|

изводства стекла, |

так и из шлаков с добавлением песка и |

некото |

рых катализаторов |

(шлакоситаллы). |

|

Для получения ситаллов требуется дополнительная термическая обработка массы, в процессе которой происходит переход стекла в зернокристаллическое состояние. Физико-химические свойства си таллов зависят от химического состава стекла или шлаков и от условий термической обработки. Ситаллы могут быть прозрачными и глухими и иметь различные окраски: черную, коричневую, серую, светлую.

Прочность ситалла |

на сжатие |

колеблется в широких пределах — от |

|||

5000 |

до |

15 ООО кГ/см2, а |

шлакоситаллов — в пределах |

2500— |

|

5000 |

кГ/см2. |

|

|

|

|

Кроме высокой прочности, ситаллы обладают также высокой хими |

|||||

ческой |

и тепловой |

стойкостью |

и хорошими диэлектрическими свой |

||

ствами. |

Поскольку |

в производстве шлакоситаллов главным |

сырьем |

||

(до 60%) являются отходы металлургической промышленности — шлаки, шлакоситаллы с экономической точки зрения представляют большой интерес для производства различных строительных материа лов и изделий: плит для облицовки стен, покрытия полов, подоконных досок, волнистых плит для кровельных покрытий, стеновых панелей, утепленных шлакопеноситаллов, для санйтарно-технического обору

дования (унитазы, ванны, |

умывальники |

и др.). |

6. СТЕКЛО В АРХИТЕКТУРЕ |

||

Стекло в архитектуре |

является не |

только светопропускающим |

материалом, но и средством декоративной отделки зданий. Одним из весьма распространенных приемов использования стекла в архитек

туре |

явилось |

витражное искусство. |

|

Большее развитие в архитектуре витраж получил в странах Запад |

|||

ной |

Европы |

в X I I I — X V вв. Готические соборы, |

замки феодалов, |

ратуши того |

времени украшались различного вида |

витражами. От |

|

простейших мозаичных орнаментов из кусков цветного стекла, скреп ленных свинцовой пайкой, витраж вырастает в сложную, богато орна ментированную живопись по стеклу. Многие произведения монумен тальной живописи по стеклу принадлежат кисти крупнейших худож-

114

ников того времени. Витраж как художественное средство в архитек туре не только не потерял своего значения в наши дни, но приобрел новые качества как по социальному содержанию, так и по технике выполнения.

В России в X V — X V I вв. проявлялся большой интерес к этому виду

искусства, о |

чем свидетельствуют |

росписи по стеклу, |

хранящиеся |

в Эрмитаже. |

Умело использовали |

витраж архитекторы |

начала XX в. |

Но особенно много витражей было выполнено как в церковных, так и в гражданских зданиях прибалтийских республик, главным образом в Латвии (Рига). Имеются витражи в соборах и церквях городов Каме нец-Подольска, Львова и др.

Широко распространенным монументально декоративным приемом использования стекла в архитектуре является стеклянная мозаика. Стекло для мозаичного покрытия полов применялось еще в Древнем Риме. Образцы цветных стеклянных мозаичных плиток различной геометрической формы были применены для покрытия полов в Софий ском соборе в Киеве, в Михайловском соборе в Переяславле (Хмель ницком). По производству цветных смальт как для покрытия стен, так и для картинных мозаик Киевская Русь в X I — X I I вв. превосходила Византию и Западную Европу.

Искусство стеклянной мозаики в России было возрождено благо даря творчеству великого русского ученого М. В. Ломоносова, чьи крупные живописные произведения из смальты, как, например, кар тина «Полтавская баталия» (5x6,5 м), явились образцом этого вида

искусства. |

|

|

Выдающиеся |

зодчие, представители классицизма в русской архи |

|

тектуре X V I I I — X I X вв., применяли плоское |

цветное стекло и архи |

|

тектурные детали |

из стекла для оформления |

интерьеров дворцов. |

Так, арх. Камерон отделал синим, голубым, фиолетовым и молочнобелым стеклом в быв. Екатерининском дворце спальню и кабинет «таба керку» Екатерины I I . Широко применяли художественное стекло для оформления интерьеров зодчие Старов, Казаков, Воронихин, Тома де Тамон, Росси.

В период классицизма интерьеры дворцов и особняков были богато декорированы стеклянной осветительной арматурой: люстрами, тор

шерами, канделябрами, выполненными из хрусталя |

и цветного |

стекла, |

||||||

орнаментированных |

золоченой |

бронзой. |

|

|

|

|

||

Дальнейшее развитие |

техники стеклоделия |

в |

России |

и |

особенно |

|||

в СССР значительно расширило номенклатуру |

изделий |

из |

стекла. |

|||||

Возросли масштабы |

применения стекла для художественно-декора |

|||||||

тивных облицовок, тепло- и^звукоизоляции, для |

осветительной арма |

|||||||

туры |

и др. |

|

|

|

|

|

|

|

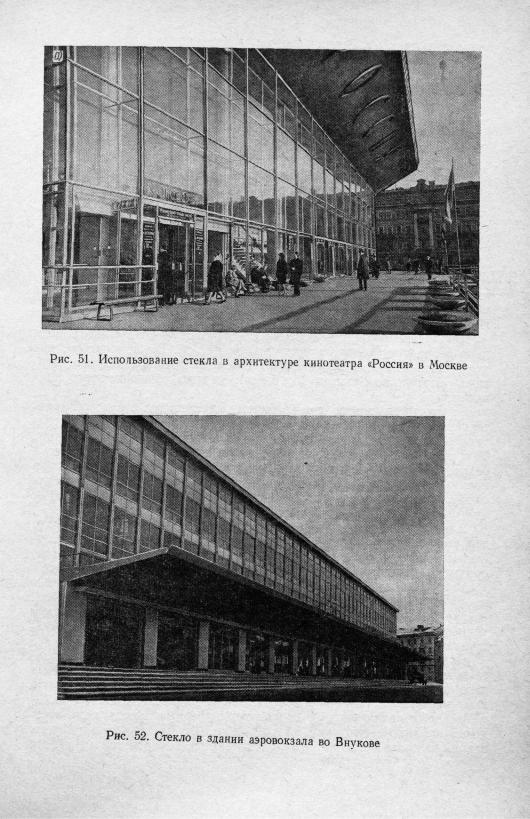

Яркими примерами могут служить применение витражей, стеклян |

||||||||

ных |

мозаик, облицовка |

стен |

художественным |

|

стеклом |

подземных |

||

дворцов метрополитена, высотных, общественных и культурно-быто

вых зданий, на Выставке достижений народного хозяйства |

СССР |

||

в Москве, в павильонах СССР |

на международных выставках, в аэро |

||

вокзалах, кинотеатрах |

(рис. 51 |

и 52) и др. Для отделки этих и других |

|

зданий использованы |

цветные |

однослойные и многослойные |

стекла |

116

(марблиты), узорчатое стекло, архитектурные детали, стеклянные блоки, скульптура и др.

Стеклянной ковровой мозаичной плиткой облицованы части стен гостиницы «Советская», несколько жилых домов в Ленинграде, цехи автомобильного завода в г. Тольятти, новые корпуса Московского автозавода им. Ленинского комсомола и др.

Стемалит украшает некоторые здания Москвы и других городов. Им облицованы фасады зданий гостиницы «Аэрофлот», института «Гидро проект», Комитета стандартов и др.

Г Л А В А V

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Строительными вяжущими веществами называются порошкообраз ные материалы, образующие при смешивании с водой пластичную удобообрабатываемую массу, со временем затвердевающую в прочное камневидное тело.

Минеральные вяжущие вещества состоят из двух групп — воздуш

ных и гидравлических |

вяжущих веществ. |

В о з д у ш н ы м и |

в я ж у щ и м и в е щ е с т в а м и называют |

порошкообразные вещества, которые обладают способностью твердеть, т. е. переходить в камневидное состояние и длительно сохранять свою прочность только на воздухе. К таким веществам относятся: воздушная известь, гипсовые и магнезиальные вяжущие вещества, а также раство римое стекло.

Г и д р а в л и ч е с к и м и в я ж у щ и м и называются вещества, обладающие способностью твердеть и длительно сохранять свою проч ность не только на воздухе, но и под водой.

Воздушные вяжущие вещества применяют только для наземных сооружений, а гидравлические вяжущие — как для наземных, так

идля подземных и подводных сооружений.

Кгидравлическим вяжущим относят гидравлическую известь, романцемент, портландцемент и его разновидности (пластифицирован ный, гидрофобный, быстротвердеющие ОБТЦ и БТЦ, сульфатостойкий

сумеренной экзотермией, белый и цветные), пуццолановый портланд цемент, шлакопортландцемент, глиноземистый цемент, расширяющие ся и безусадочные цементы и др.

Вяжущие строительные неорганические вещества начали исполь зовать в строительной технике примерно 3—4 тысячи лет до нашей эры. Первым из них был строительный гипс, получаемый обжигом из гипсового камня при температуре 140—170° . Затем была открыта воздушная известь, которую получают обжигом известняка при более высокой температуре.

Древние египтяне изготовляли строительные растворы из гипса и извести. В Китае использовали известь при возведении некоторых участков Великой Китайской стены, построенной до нашей эры.

Еще в начале нашей эры древние римляне, развивая городское и дорожное строительство, приготовляли более водостойкие вяжущие вещества путем добавления к извести тонкомолотой обожженной глины или молотой горной породы, называемой пуццоланой.

На Руси вяжущие вещества начали применять при сооружении

118

крепостных стен, башен церквей и пр. Наличие вяжущих веществ спо собствовало строительству древних русских городов Киева, Новгорода, Пскова, Суздаля, Владимира, Москвы и пр.

По данным проф. Швецова Б. С. и Суровцева В. В., известковый раствор был применен в X в. при сооружении Десятинной церкви в Киеве, а при постройке Борисоглебского собора — использовался известковый раствор с добавкой кварцевого песка. В I486—1495 гг. были построены на известковом растворе стены Московского кремля.

После Отечественной войны 1812 г. в Москве развернулись большие восстановительные строительные работы. Егор Герасимович Челиев, начальник московской военно-рабочей команды, обобщая накопленный строителями опыт, описал способ получения гидравлического вяжущего вещества, а в 1825 г. была издана книга «Полное наставление, как при готовлять дешевый и лучший мертель или цемент, весьма прочный для подводных строений». В книге приводились рекомендации получения цемента путем смешивания глины с известняком и обжига при 1200°.

В 1824 г. англичанином Джозефом Аспдином был заявлен патент на производство вяжущего вещества, названного им портландцемен том. Получали цемент путем обжига при 900—1000° смеси известняка

иглины.

ВРоссии первый завод по производству романского цемента был построен в Петербурге в 1839 г., а завод портландцемента был построен в 1856 г. в городе Гродно производительностью около 4000 m в год.

Развитию производства портландцемента способствовали труды русских ученых. Инженеры И. Езерский и Д. Заботкин написали книгу «Известковые растворы» (1863—1864 гг.), Д. И. Менделеев в книге «Основы химии» (1868—1870 гг.) рассмотрел ряд вопросов, связанных с химией силикатов. В 1881 г. А. Р. Шуляченко и И. Г. Малюга разработали впервые нормы на портландцемент.

После Великой Октябрьской социалистической революции совет ские ученые И. П. Александрии, M. М. Беляев, А. А. Байков, Ю. М. Бутт, П. И. Боженов, А. В. Волженский, В. Л. Кикас, С. Д. Око роков, А. Е. Шейкин, В. Н. Юнг и другие провели крупнейшие работы

вобласти технологии цемента и бетона.

Внастоящее время выпуск цемента как по количеству, так и по качеству превосходит такие передовые страны, как США и др. В 1971 г. выпуск цемента составил 100,3 млн. т.

1.ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА

Взависимости от вида сырьевого материала и принятой технологи ческой схемы производства, гипсовые вяжущие вещества подразделяют на две группы: низкообжиговые (собственно гипсовые) и высокообжи говые (ангидритовые).

Низкообжиговые термически обработанные вещества при темпера

турах 100—180° состоят главным образом из полуводного гипса CaSO4-0,5HjO; они обладают короткими сроками схватывания и быстро твердеют. К этой группе веществ относят: строительный, высокопроч ный и формовочный гипсы.

119

Ко второй группе относятся вещества, которые термически обраба тываются при более высоких температурах (400—1200°). Состоят они преимущественно из безводного гипса CaS04 (ангидрита) и отличаются более медленными сроками схватывания и твердения. К ним относят ангидритовые вяжущие, высокообжиговые вяжущие (эстрих-гипс) и др.

Сырьевыми материалами для производства гипсовых вяжущих ве ществ служат камень гипсовый, представляющий собой природный двуводный гипс CaS04 -2H2 0, и природный ангидрит CaS04 . Кроме того, могут быть использованы различные отходы химической промыш

ленности, состоящие в основном из сернокислого |

кальция. |

Г и п с о в ы й к а м е н ь обычно имеет белый |

цвет, но примеси |

кгипсу иногда придают различные окраски.

Ан г и д р и т обычно сопровождает залежи гипсового камня (двуводного гипса), являясь подстилающим слоем ему.

"Ангидрит имеет белый цвет, он тверже двуводного гипса. Удельный вес его 2,9—3,1 г/см3. Наибольшая растворимость ангидрита 1 г в 1 л воды.

Строительный гипс. Производство строительного гипса состоит из операций дробления, помола и термической обработки (дегидратации) гипсового камня. Схема технологического процесса может быть не сколько изменена путем помола камня после термической обработки

или же совмещением операций помола и термической обработки камня в специальном аппарате.

Широко распространен метод производства гипса варочным спосо бом. Аппаратами при указанном методе для термической обработки строительного гипса являются гипсоварочные котлы. Емкость их может быть различной (от 3 до 15 м3). Продолжительность варки в котле со ставляет 90—120 мин.

Этот способ производства является наиболее распространенным, так как варочные котлы легки в обслуживании и удобны для регули рования и контроля режима обжига. В процессе обезвоживания гипса топочные газы отдают тепло материалу через стенки котла и жаровые трубы, не соприкасаясь с нагреваемым порошком. Указанное обстоя тельство способствует получению чистого продукта, а непрерывное перемешивание порошка лопастями создает равномерное нагревание, что способствует получению однородного продукта.

Термическая обработка природного двуводного гипса протекает при температуре 140—180° по реакции CaSO4 -2H2 O^CaSO4 -0,5 Н , 0 + + 1,5 Н.О.

Твердение строительного гипса. При воздействии водой на строительный гипс

наблюдаются |

все процессы, присущие вяжущим веществам. Вначале образуется мас |

са с большой |

подвижностью, вскоре уплотняющаяся и густеющая. Этот период |

соответствует началу схватывания. При дальнейшем уплотнении массы теряется ее пластичность и она загустевает, представляя собой твердое тело. Это состояние массы соответствует концу схватывания. Далее процесс сопровождается нарастанием проч ности с образованием гипсового камня.

При твердении строительного гипса происходит гидратация полуводного гипса с превращением его в двуводный по уравнению

CaSO4 -0,5Hl O+ l,5H,0 = CaS04 -2H,0

120

Таким образом, при твердении полуводный гипс восстанавливается в двуводный.

С физико-химической точки зрения процесс твердения |

гипса, согласно теории |

академика А. А. Байкова, протекает в три периода. П е р в ы |

й п е р и о д — раство |

рение и образование раствора полугидрата кальция. Этот период сопровождается небольшим повышением температуры.

В т о р о й п е р и о д — образование коллоидной массы — соответствует нача лу схватывания. Объясняется это образованием насыщенного раствора полугидрата, который в дальнейшем переходит в пересыщенный по отношению к двугидрату, ра створимость которого примерно в 5 раз меньше растворимости полугидрата. В этих условиях из него выпадают мельчайшие частицы твердого вещества (CaS04 -2H2 0), которые, скапливаясь, придают тесту густоту.

Полученная тестообразная масса теряет пластичность в результате коллоидации, но не приобретает механической прочности, так как между частицами гипсовой массы еще нет сцепления.

Т р е т и й п е р и о д — кристаллизация и твердение — характеризуется пе реходом коллоидных частиц в кристаллический сросток. В течение этого продолжи тельного периода, сопровождающегося ничтожным выделением тепла, нарастает механическая прочность. Эти периоды не следуют в строгой последовательности, а налагаются один на другой. Так, при незакончившихся во всей массе материала про цессах коллоидообразования, характерных для второго периода, в некоторых частях твердеющей массы могут идти процессы кристаллизации, характерные для третьего периода.

Обычно для затворения гипса берется некоторый избыток (до 70%) воды против количества, входящего в состав двугидрата (18,6%). Эта излишняя вода после обра зования кристаллов двуводного гипса обволакивает их и отделяет друг от друга тон чайшими водными пленками. Нарастание прочности твердеющей массы объясняется сращиванием кристаллов двугидрата, которое происходит при одновременном испа рении воды и высыхании гипсового камня.

При высыхании воды выпадают кристаллы двугидрата гипса, которые цементи руют ранее образовавшиеся игольчатые кристаллы двугидрата гипса. Можно уско рить твердение гипса путем высушивания, но температура гипсового материала не должна быть выше 65° во избежание обратной дегидратации гипса.

С в о й с т в а с т р о и т е л ь н о г о г и п с а . Строительный гипс является быстросхватывающимся и быстротвердеющим воздуш ным вяжущим веществом. Гипс строительный схватывается в проме жутке от 4 до 15 мин. Такой короткий срок схватывания создает боль шие неудобства при его применении. Если же гипс использовать после начала схватывания, то нарушаются образовавшиеся кристаллические сростки, что вызовет понижение его прочности. Обычно, чтобы не на рушить процесс схватывания гипса, его затворяют малыми порциями, чтобы успеть использовать до начала схватывания, или же добавляют различные вещества, замедляющие сроки схватывания.

Одним из распространенных замедлителей является кератиновый замедлитель в жидком или порошкообразном состоянии. В жидком виде замедлитель получается обработкой едким натром копыт и не сортовых рогов животных. При желании получить порошкообразный замедлитель молотую негашеную известь гасят жидким кератиновым замедлителем. При добавлении 0,1% жидкого (в пересчете на сухое вещество) или 0,3% сухого замедлителя начало схватывания замед ляется до 30 мин, причем прочность снижается до 10%.

Кроме указанного замедлителя, используют неактивированный и активированный известью костный и мездровый клей, сульфатно-спир товую барду, буру, казеин и другие вещества.

121

При изготовлении гипсовых строительных деталей при отрицатель ной температуре требуется ускорять схватывание строительного гипса. Для этого к нему добавляют двуводный гипс, поваренную соль, серно кислый калий и натрий, серную кислоту и другие вещества. Чаще всего применяют двуводный гипс и поваренную соль или их смесь (1% гипса и0,5% соли).

В соответствии с ГОСТом (см. табл. 20) предел прочности при сжатии определяется путем испытания кубиков размером 7,07x7,07x7,07 см,

изготовленных из гипсового теста нормальной густоты без песка. Хра нят кубики в сухом и теплом помещении.

Учитывая указанные ценные свойства, гипс строительный исполь зуют для штукатурных работ и производства различных изделий, не обладающих высокой прочностью и работающих в условиях изоляции от воздействия воды. В настоящее время изготовляют гипсовые строи тельные изделия в виде сухой штукатурки, перегородочных плит и па нелей, стеновые камни, архитектурно-декоративные и другие изделия.

Высокопрочный гипс. Для изготовления тонкостенных строитель ных деталей и получения гипсобетона марок выше 50, а также для архитектурных целей используют высокопрочный гипс.

Способ получения высокопрочного гипса отличается тем, что при нагревании гипсового камня в обычных условиях получается полувод

ный гипс ß-модификации. Он обладает повышенной водопотребностью (60—65%) при затворении, вследствие чего изделия из него имеют

повышенную пористость и низкую прочность. При нагревании же двуводного гипса под давлением 1,3 am (124°) получается полуводный гипс

а-модификации, которая имеет больший удельный вес и значительно меньшую водопотребность (40—45%) при затворении водой. В резуль

тате получаются гипсовые изделия большей плотности и прочности. Высокопрочный гипс имеет марки 200 и 250 в возрасте 7 суток. Общим недостатком гипсовых изделий является повышенная ползу

честь, т. е. появление неупругих деформаций |

при длительном |

выдер |

живании под нагрузкой. |

|

|

Формовочный гипс получается аналогично |

строительному |

гипсу, |

но отличается целым рядом свойств, как это видно из табл. 20. |

Помол |

|

его более тонкий, конец схватывания более короткий, предел проч ности более высокий, объем расширения меньший.

Применяют |

формовочный |

гипс для |

отливки |

архитектурных |

и скульптурных |

изделий, а также для отливки моделей и форм в фар- |

|||

форово-фаянсовой промышленности. |

|

|

||

С т р о и т е л ь н ы й г л и н о г и п с |

(гажа) представляет собой |

|||

продукт, получаемый путем обжига природной смеси |

гипса и глины |

|||

при 160—220° с последующим |

измельчением его в порошок. Попутно |

|||

эту смесь сопровождают в небольшом количестве известняк и кремне зем.

После обжига и измельчения получается воздушное глиногипсовое вяжущее вещество. Глиногипс обладает повышенной водостойкостью, но прочность его ниже по сравнению со строительным гипсом.

Обычно глиногипс используют как местный материал для кладочных и штукатурных растворов и некоторых строительных деталей.

J 22

Т а б л и ц а 20

|

|

|

|

|

|

|

Высокоысоко |

С т р о и т е л ь н ый |

||

|

|

|

|

|

|

Формо |

гипс |

|

||

|

|

|

|

|

|

прочный |

(ГОСТ |

1 2 5 - 7 0 ) |

||

|

|

Показатели |

|

|

вочный |

(техниче |

|

|

|

|

|

|

|

|

гипс |

ский) |

|

сорт |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

ТУ 30—57 |

гипс |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ТУ 31—57 |

I |

|

i l |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Тонкость |

помола |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Остаток |

на сите |

0,2/918 |

отв/см2, не бо- |

2,0 |

2,0 |

14 |

|

30 |

||

Сроки схватывания: |

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

начало — не ранее, мин |

|

5 |

4 |

|

4 |

|

||||

конец—не |

ранее, мин |

|

|

10 |

8 |

|

6 |

|

||

|

не |

позднее, мин |

|

25 |

20 |

|

30 |

|

||

Предел прочности при сжатии: |

|

— |

— |

|

|

|

||||

через |

1,5 ч, |

не менее, |

кГ/см2 . . . . |

45 |

|

35 |

||||

через |

1 сут, |

не менее, |

кГ/смг |

. . . . |

14 |

— |

— |

|

— |

|

через |

7 сут, |

не менее, |

кГ/см2 . . . . |

— |

200, 250 |

— |

|

— |

||

после сушки |

до постоянного |

веса . . |

25 |

300, 350 |

— |

|

— |

|||

Объемное |

расширение, не более, |

% . . . |

0,15 |

0,20 |

1,0 |

|||||

Время от начала затворения гипсового |

|

— |

|

|

|

|||||

теста до конца |

кристаллизации, |

не менее, |

12 |

12 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ангидритовые вяжущие вещества. К числу ангидритовых вяжущих веществ относятся ангидритовый цемент, отделочный ангидритовый цемент и высокообжиговый гипс (эстрих-гипс).

А н г и д р и т о в ы й ц е м е н т представляет собой вяжущее, полученное из природного гипса или ангидрита. В случае применения двуводного природного гипса производят обжиг в интервале 450—750е до полного обезвоживания, а при использовании природного ангидрита его сушат для облегчения помола. В обоих случаях добавляют катали заторы в виде извести (2—5%), смеси бисульфата или сульфата натрия с железным или медным купоросом (0,5—1,0% каждого) и других добавок в виде-золы, шлаков и пр. Все добавки катализаторов увеличивают растворимость безводного сернокислого кальция с дальнейшей гидра тацией его и перекристаллизацией.

Пористость затвердевшего ангидритового цемента меньше пористо сти строительного гипса, составляя 30—• 35%. Количество воды также расходуется меньше (30—40%). Удельный вес его 2,8—2,9 г/см3, объем ный вес в рыхлом состоянии — 850—1100 кг/м3, а в уплотненном — 1200—1500 кг/м3.

Ангидритовое вяжущее вещество не относится к быстротвердеющим. Схватываться оно начинает не ранее чем через 30 мин от момента затворения, а конец схватывания наступает не позже 24 ч. Ангидрито вый цемент выпускают четырех марок: 50, 100, 150, 200.

Ангидритовый цемент применяют для кладочных и штукатурных строительных растворов, для подготовки пола под линолеум. Исполь зовать изделия из ангидритового цемента можно лишь при изоляции их от воздействия воды.

123