книги из ГПНТБ / Кутузов Б.Н. Взрывное и механическое разрушение горных пород учеб. пособие

.pdfа м п у л ь н о е и л и п а т р о н н о е , когда на забой с помощыо воды или воздуха подается заряд жидкого или твердого ВВ в оболочке. Заряд инициирует или в результате его удара о забой, или от инер ционного детонатора накольного типа;

с т р у й н о е , когда |

из емкостей с поверхности по трубкам |

|||

подаются к |

дозирующим |

устройствам |

взрывобура, |

расположенного |

над забоем, |

горючее и |

окислитель, |

образующие |

при смешивании |

в процессе подачи их на забой взрывчатую смесь. В струю подается инициатор (эвтектический сплав калия и натрия), который вызывает сначала горение, а затем взрыв жидкого плоского заряда на поверх ности забоя.

Взрыв каждого заряда разрушает некоторый объем породы, кото рый затем с помощью жидкости или воздуха выносится на поверх ность. В результате многократных последовательных взрывов обра зуется скважина.

Патронный способ бурения глубоких скважин. В случае примене ния ж и д к и х в з р ы в ч а т ы х с м е с е й разрушение породы происходит при взрыве на забое скважины ампул-зарядов в пластмас совой оболочке. В ампуле имеются два отделения, разделенных хрупкой перегородкой, которые заполняются жидкими компонен- тами-горючим и окислителем, в отдельности они не взрываются.

В качестве горючего используется соляровое |

масло или бензол, |

|

в качестве |

окислителя — тетранитрометан. Для |

безопасности в об |

ращении с |

ампулой ее в процессе бурения заряжают окислителем |

|

и горючим |

с помощью автоматической питательной установки. Сна |

|

ряженные ампулы, вводимые с заданной частотой в поток промы вочной жидкости, следуют по колонне труб, ускоряются метательным соплом и при ударе о забой взрываются. При прохождении ампулы через суженную часть метательного сопла ее внутренняя перегородка разрушается, и компоненты смешиваются, образуя высокочувстви тельное ВВ. Время смешивания исходных компонентов ~1,5 с, поэтому частота подачи ампул на забой не должна превышать 40 в минуту. Зазор между метательным соплом и забоем во время буре ния поддерживается равным 200—500 мм для того, чтобы ампулы взрывались в центре забоя и сопло не повреждалось при взрывах. При взрыве порода непосредственно под зарядом разрушается и отде ляется от массива, образуя зону дробления (рис. 200).

За пределами зоны дробления образуются трещины и другие нару шения сплошности породы. Эта область называется з о н о й п р е д - р а з р у ш е н и я . При многократном повторении взрывов увели чивается число и протяженность трещин и частицы породы отделяются при напряжениях, меньших разрушающих.

Разрушение породы происходит также и в боковом направлении с постепенным увеличением диаметра скважины, в результате чего призабойная часть скважины имеет коническую форму. Стенки сква

жины разрушаются под |

действием гидравлического удара. |

Участок |

||

массива, |

примыкающий |

к |

стенкам скважины, называется |

з о н о й |

г и д р а |

в л и ч е с к о г о |

д е й с т в и я . Образование трещин здесь |

||

происходит под влиянием многократно возникающих знакоперемен ных напряжений и расклинивающего действия жидкости, заполня ющей трещины в породе. Размер зоны гидравлического действия по

высоте скважины |

для ампул с |

зарядом 50 г |

составляет |

|

1,5—2 м, |

|||||||||||

|

|

|

|

углубление |

скважины |

диаметром |

||||||||||

|

|

|

|

250—300 мм за один |

взрыв |

около |

||||||||||

|

|

|

|

10 мм. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

Наиболее |

|

мелкие |

частицы от |

|||||||||

|

|

|

|

деляются |

в зоне дробления, |

более |

||||||||||

|

|

|

|

крупные — в зоне предразрушения, |

||||||||||||

|

|

|

|

особенно |

|

крупные |

куски |

породы |

||||||||

|

|

|

|

(200—400 г) — в |

|

зоне |

гидравли |

|||||||||

|

|

|

|

ческого |

действия. |

Стенки образу |

||||||||||

|

|

|

|

ющейся скважины |

из-за |

|

неуправ |

|||||||||

|

|

|

|

ляемости разрушения |

в зоне гид |

|||||||||||

|

|

|

|

равлического |

|

действия |

|

имеют |

||||||||

|

|

|

|

много |

каверн. |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

Куски разрушенной породы ве |

||||||||||||

|

|

|

|

сом до 80 г выносятся |

циркулиру |

|||||||||||

|

|

|

|

ющим |

потоком промывочной жид |

|||||||||||

|

|

|

|

кости |

(обычно |

глинистого |

рас |

|||||||||

|

|

|

|

твора). При этом расход жидкости |

||||||||||||

|

|

|

|

составляет |

50—60 л/с. Патронное |

|||||||||||

|

|

|

|

бурение нефтяных скважин испы- |

||||||||||||

|

|

|

|

тывалось |

|

при |

|

глубине |

более |

|||||||

|

|

|

|

700 м. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

При увеличении глубины сква |

||||||||||||

|

|

|

|

жины |

от 1000 до 2000 м проходка |

|||||||||||

|

|

|

|

на взрыв |

|

снижается |

в 2—3 раза, |

|||||||||

|

|

|

|

что объясняется не только ухудше |

||||||||||||

|

|

|

|

нием |

разрушаемости |

пород с глу |

||||||||||

|

|

|

|

биной |

вследствие |

увеличения их |

||||||||||

|

|

|

|

пластичности, |

но |

и |

технологиче |

|||||||||

Р и с . 200. Зон ы воздействия н а породу |

скими |

трудностями. При бурении |

||||||||||||||

скважин глубиной до 1000 м часто |

||||||||||||||||

последовательных взрывов пр и пат |

||||||||||||||||

та посылки ампул в скважины до |

||||||||||||||||

|

ронном |

бурении: |

||||||||||||||

а — при взрывании |

в |

воздухе; б — при |

стигала |

600—700 в час. |

|

|

|

|||||||||

взрывании |

в жидкости; L — общая зона |

Наибольшая |

достигнутая про |

|||||||||||||

разрушения |

забоя скважины; Hg — зона |

ходка |

взрывами |

за рейс |

инстру |

|||||||||||

бокового разрушения; |

Д Я — углубление |

|||||||||||||||

на взрыв; 1 — зона |

дробления; г — зона |

мента |

в |

|

скважину |

около |

100 м, |

|||||||||

бокового действия взрыва; з — зона пред |

скорость |

бурения |

16 м/ч |

на глу |

||||||||||||

разрушения; 4 — зона |

гидравлического |

|||||||||||||||

|

действия взрыва |

бине до |

1000 м |

и до 2 м/ч — на |

||||||||||||

|

|

|

|

глубине |

более |

2000 м. |

|

|

|

|||||||

Установлено, что в породах, у которых прочность на сжатие раз |

||||||||||||||||

личается в 13—15 раз, проходка на взрыв изменяется всего в 1,5 |

раза, |

|||||||||||||||

т. е. при взрывном бурении прочностные характеристики пород ока зывают существенно меньшее влияние на эффективность процесса, чем при механических способах проходки. Объем разрушения

за взрыв в значительной степени зависит от пластичности

пород. |

|

Стоимость патронного способа бурения в 2- -3 раза выше стои- |

|

мости бурения шарошечными долотами. |

|

П р и б у р е н и и в з р ы в а м и з а р я д о в |

т в е р д ы х |

ВВ на границе воздух — порода большая часть энергии взрыва пере дается воздушной среде. Из-за большой сжимаемости воздуха проис ходят необратимые потери энергии, и воздействие взрыва на боковые

стенки скважины значительно |

слабее, |

|

||

чем в жидкости. Диаметр скважины по |

Воздух |

|||

лучается значительно меньше, |

чем при |

|||

|

||||

проходке, заполненной жидкостью сква |

|

|||

жины. |

Для получения диаметра сква-. |

|

||

жины 200—220 мм при этом способе |

|

|||

требуется заряд весом 300—350 г. Глу |

|

|||

бина |

проходки за взрыв возрастает в |

Патроны |

||

|

|

|

||

Рис. 201. Патрон твердого В В : |

Рис. 202. |

Принципиальная |

|

- тротиловый |

заряд; 2 — оболочка; 3 —инерцион |

схема установки дл я бурения |

|

ный |

накольный детонатор |

скважин патронами твердого |

|

|

|

|

ВВ |

несколько раз и скважина имеет более правильную |

цилиндрическую |

||

форму (см. рис. 200).

Экспериментальное бурение осуществлялось зарядами флегматизированного гексогена и тротила (рис. 201) весом 300—500 г в пласт массовом корпусе с капсюлем накольного действия (плотность ВВ 1,56—1,58 г/см3 ). Заряд с капсюлем соединяется автоматически непо средственно перед пуском заряда в скважину.

В период 1958—1964 гг. бурение экспериментальных скважин на карьерах осуществлялось при помощи взрывобура, навешенного на ударно-канатный станок БС-1. Принципиальная схема бурения патро нами твердого ВВ показана на рис. 202.

При испытаниях этого способа порода разрушалась в основном на куски размером 10—15 мм, которые за 8—10 с полностью выноси лись из забоя. При этом частота посылки патронов не должна превы шать 8 в минуту, расчетная скорость бурения скважины диаметром

200 мм составляет 10—15м/ч. Было пройдено семь скважин глубиной от 9 до 20 м.

Средний расход патронов на 1 м скважины на Бакальском место рождении в сидеритах и доломитах 26, в кварцитах — 15. Удельный расход ВВ 0,16—0,3 кг/дм3 . Скважину предварительно забуривали в верхнем нарушенном слое уступа станками ударно-канатного бурения и ее устье обсаживали стальной трубой.

Оптимальная форма заряда — цилиндрическая с отношением высоты к диаметру около единицы. Увеличение этого отношения больше единицы ведет к увеличению диаметра скважины, так как уве личивается число взрывов, воздействующих на стенки скважины.

Углубление скважины за взрыв можно определить по формуле

АН = К3От, |

(ХУЛ) |

где К3 — коэффициент, зависящий от |

характеристики заряда |

и свойств породы; |

|

Q— вес заряда, кг;

т^ 1/2 — показатель степени.

Нижний срез рабочей штанги располагается на расстоянии 250— 500 мм от забоя. Во время опытов на забой подавали два—четыре патрона ВВ при неподвижной штанге, а затем корректировали рас

стояние от среза трубы до забоя. |

|

Подача в скважину 20—25 м3 /мин воздуха обеспечивает |

полное |

удаление разрушенной породы. |

|

Диаметр скважины находится по формуле |

|

d = K3Qn, |

(XV.2) |

где п = х /з — показатель степени.

Исследование зависимости между свойствами пород и величиной углубления на взрыв при бурении скважин зарядами твердого ВВ позволило установить, что эта величина возрастает с уменьшением плотности породы и повышением ее крепости. Сопротивляемость различных горных пород взрывному бурению целесообразно оцени вать по прямой технологической пробе, т. е. путем определения вели чины проходки в данной горной породе в результате взрывов несколь ких зарядов и вычисления среднего значения.

ИГД им. А. А. Скочинского предложены бескапсюльные заряды жидкого ВВ (смесь четырехокиси азота и солярового масла), которые предусматривается приготавливать автоматически на станке, пода вать в трубопровод и разгонять для устойчивой детонации при ударе о забой до скорости 100—120 м/с. Разработаны патроны для бурения скважин диаметром 150, 200 и 250 мм зарядами соответственно весом 150, 200 и 300 г.

Основные недостатки бурения зарядами твердого ВВ: сложность забуривания скважин; невозможность проходки скважин в трещино ватых породах; невозможность бурения обводненных скважин; зна чительные затраты времени на продувку после каждого взрыва;

движения к забою, образуют |

жидкое ВВ (ЖВВ). Попадание в за |

ряд ЖВ В капли третьей жидкости — инициатора вызывает воспламе |

|

нение и взрыв заряда. Серия |

последовательных взрывов формирует |

скважину. |

|

В процессе работы струйными взрывобурами наилучшие резуль таты получены при использова нии трехкомпонентного взрывного механизма с непрерывной подачей горючего и окислителя и импульс ной подачей инициатора. Этот ва риант, оказавшийся наиболее удач-

Р и с . 204. Струйный взрывоаппарат - |

Рис. |

205. |

Конструктивна я |

схема |

|||||

форсунка: |

|

взрывобура с подачей В В на |

перифе |

||||||

противоударные |

клапаны; |

подпор- |

|

|

рию |

забоя: |

|

||

1 — взрывобур; |

2 — форсунка; з |

— буро |

|||||||

ные |

клапаны |

|

|||||||

|

|

|

вая |

колонка; |

4 |

— привод вращения; 5 — |

|||

|

|

|

гидротокосъемник; |

6 — мачта; |

7 — на |

||||

правляющая на мачте

ным, разрабатывали первоначально во ВНИИБТ, а затем его приняли в качестве основного в разработках ЦНИИПодземмаша.

Все взрывобуры в зависимости от схемы подачи ВВ на забой де лятся на три группы: с подачей ВВ в центр забоя, на периферию забоя и в центр и на периферию забоя одновременно. В настоящее время разрабатываются аппараты второго типа.

Исследованиями установлено, что оптимальный угол отклонения струи ЖВВ составляет 25°. При этом достигается цилиндрическая форма скважины (220—280 мм) с достаточно ровными стенками. Скорость вращения принята при экспериментах 8 об/мин.

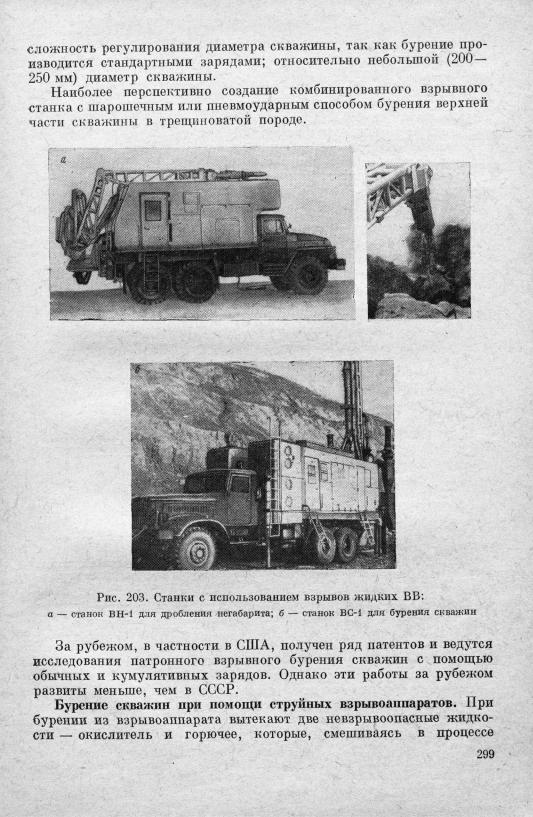

Принципиальная схема станка микровзрывного бурения доста точно проста: на раме станка находятся емкости с окислителем, горю чим, инициатором и водой, компрессор и гидравлическая аппаратура, обеспечивающая подачу компонентов жидкого ВВ к забою скважины. Трубки с компонентами проходят внутри взрывобура, в нижней части которого находится струйный взрывоаппарат, формирующий заряд на забое скважины. Взрывобур в транспортном положении распола гается вдоль оси станка, в рабочем положении — поднят вертикально и опускается при бурении по направляющим опорной мачты. Станок монтируется на мощном автомобиле типа КРАЗ (рис. 203).

Принципиальная схема струйного взрывоаппарата показана на рис. 204, а конструктивная схема взрывобура — на рис. 205. При работе окислитель и горючее вытекают из выходных каналов фор сунки непрерывно. В центре взрывоаппарата расположен электро магнитный клапан подачи инициатора, частота открытия которого определяет частоту взрывов. Объем единичной порции инициатора 0,1—0,2 см3 . Подпорные клапаны горючего и окислителя исключают подтекание компонентов ВВ при прекращении бурения.

Окислитель и горючее сливаются в общую струю в 20—30 мм от торца взрывоаппарата. Струя ЖВВ направлена под углом к оси взры вобура, и заряды формируются на периферии забоя, что повышает эффективность микровзрывов. При горении и взрыве заряда часть ЖВВ теряется, а вся струя от сопла до забоя уничтожается. Участву ющее в детонации ЖВВ распределено по забою тонким слоем, скорость детонации в котором невысока. В результате коэффициент использо вания потенциальной энергии взрыва при микровзрывном бурении

небольшой. Величина отдельных |

зарядов колеблется от 10 до 40 см3 , |

||||||

минимальная толщина заряда 4 мм. Расход взрывчатых |

компонентов |

||||||

8—14 л/мин. В настоящее |

время |

в |

установках |

ЦНИИПодземмаша |

|||

в качестве ВВ применяется |

жидкая |

взрывчатая |

смесь |

четырехокиси |

|||

азота с керосином |

(табл. 43). |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

Т а б л и ц а 43 |

Взрывчатые характеристики |

Ж В В в зависимости |

||||||

|

от |

соотношения |

компонентов |

|

|

||

|

|

|

|

|

Четырехокись азота: керосин |

||

Показатели |

|

|

|

2 : 1 |

3 : і |

4 : 1 |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

1,25 |

1,3 |

1,34 |

|

|

|

|

|

6600 |

7000 |

6780 |

Работоспособность |

в бомбе |

Т р а у ц л я , |

19,5 |

20,5 |

20 |

||

353 |

493 |

|

|||||

|

|

|

|

|

458 |

||

Критический диаметр смеси 0,7 мм.

Основной недостаток смеси: при температуре свыше 8° С она ин тенсивно испаряется с выделением окислов азота.

При последовательном взрывании жидких зарядов с большой час тотой порода разрушается вследствие действия ударных волн, газов взрыва и высокой температуры. Высокая температура отрицательно влияет на устойчивость процесса, так как при определенной темпера

|

|

|

|

|

|

|

|

туре |

забоя ЖВВ испаряется |

рань |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ше, |

чем образуется |

заряд. |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Разрушенная порода выносится |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

из скважины в результате дей |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ствия следующих факторов: эжек- |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

тирующего |

потока |

воздуха |

(18— |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

20 м3 /мин), |

подаваемого |

во |

взры- |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

вобур; |

газов |

взрывов, |

|

поднима |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ющихся |

по кольцевому |

|

зазору на |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

участке |

от забоя |

до восходящего |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

воздушного потока; |

ударных воз |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

душных волн, распространяющих |

|||||||||

|

|

ю |

|

п |

т |

гг |

|

ся в забое |

с частотой, |

равной ча |

|||||||

|

|

|

|

стоте взрывов (900—ИООв минуту). |

|||||||||||||

|

|

Оіїьен заряда, CMJ |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

При этом обеспечивается вынос из |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

скважины |

с |

глубины |

более |

11 м |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

крупных |

частиц |

породы |

(20— |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

25 мм). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Оптимальные режимы бурения, |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

установленные |

в |

ходе |

экспери |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

ментального |

бурения на |

СевГОКе |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Кривого Рога: |

частота |

взрывов |

|||||||

|

9 |

13 |

17 |

21 |

|

|

700—800 |

в |

минуту, |

расстояние |

|||||||

|

Оіьем заряда,см3 |

|

|

между |

взрывоаппаратом |

и забоем |

|||||||||||

Р и с . |

206. Зависимость диаметров |

100 мм, скорость |

вращения |

взры- |

|||||||||||||

устья |

(а) |

и ствола |

(б) скважины |

от |

вобура |

8 об/мин, |

расход |

ЖВВ |

|||||||||

|

|

объема |

заряда: |

|

|

11—12 л/мин. Диаметр |

|

скважины |

|||||||||

1 — породы |

f = |

8 ч- 10; 2 — породы / |

= |

регулируют |

изменением |

частоты |

|||||||||||

|

|

= |

15 |

|

17 |

|

|

взрывов — с увеличением частоты |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

взрывов диаметр |

скважины умень |

||||||||

шается. Забуривание в слое нарушенной породы осуществляется при высокой частоте взрывов — 1100 и больше. При таких частотах вели чина отдельного заряда 9 см3 и устье скважины получаются доста точно устойчивым. Из рис. 206 видно, что для проходки устья сква жины необходимо применять минимальный вес зарядов.

При экспериментальном бурении скважины глубиной до 11 м на Первомайском руднике СевГОКа в крепких породах (/ = 18-^17) получены скважины диаметром от 250 до 390 мм при скорости чистого бурения от 16 до 30 м/ч. Удельный расход ЖВВ 0,3—0,5 л/дм3 .

Скорость бурения скважины максимальна при величине заряда 15—17 см3 и зависит от крепости пород (рис. 207). Удельный расход

ВВ уменьшается с увеличением величины заряда (рис. 208), что сви детельствует о целесообразности применения максимальных величин заряда при условии устойчивости устья и стенок скважины. В нижней части скважин можно образовывать котлы диаметром 500—600 мм. Для этого уменьшается подача взрывобура на забой, увеличиваются расстояние до забоя и величина заряда.

Промышленные испытания станка ВН-1 для взрывного дробления негабарита на СевГОКе показали, что за 20—50 с происходит разру шение негабарита, независимо от его размера и свойств. Была дока зана также экономическая целесообразность применения станков ВН-1.

Рис. 207. Зависимость скорости бу- |

Рис . 208. |

Зависимость удельного р а с - |

||

рения от объема заряда дл я скважин |

хода |

В В |

от величины заряда: |

|

диаметром |

190—300 мм: |

г _ п о р о д ы |

с / = |

8 10; 2 — породы с / = |

1 — породы с / = 8 |

10; 2 — породы с |

|

|

= 1 5 — 1 7 |

/ = 1 5 - 5 - 1 7

При разработке крупных месторождений (Кривбасса, КМА и др.) для бурения, первичного и вторичного взрывания перспективно использование только таких жидких ВВ .

Для широкого промышленного применения таких станков необ ходимо разработать надежную систему газопылеподавления; обеспе чить максимальный коэффициент использования ЖВВ в процессе взрыва; уменьшить шум при работе станка; обеспечить надежность работы всех узлов станка.

§ 87. Разрушение пород потоком раскаленных газов

Огневое бурение скважин основано на быстром нагревании по верхностного слоя породы раскаленными до температуры 2000° С и выше газами, образующимися в специальных горелках и вылета ющими из них со скоростью 2000 м/с и выше. При этом в породе раз виваются высокие термические напряжения, вызывающие разрушение породы.Особенно высокая скорость бурения (до 12 м/ч) и сменная про изводительность (до 35 м) станков СБО-2, СБО-5 (рис. 209) дости гается в кварцсодержащих породах типа неокисленных железистых