книги из ГПНТБ / Горбачев В.И. Ксерорадиографический метод дефектоскопии

.pdf•спиртом) фотоэлектрические |

свойства ксерорадиографиче |

|

ских пластин обычно восстанавливаются. |

|

|

Усталость фотополупроводникового слоя можно устранить, |

||

освещая его актиничным светом, нагревая |

ксерорадиографн- |

|

ческую пластину или заряжая |

ее зарядом |

противоположной |

полярности по сравнению с зарядом, полученным в процессе электризации [80]. В работе [81] предложен способ устране ния усталости ксерорадиографических пластин, который за ключается в освещении селенового слоя инфракрасным све том одновременно с зарядкой его в поле коронного разряда. При этом •слабапоглощаемый инфракрасный свет высвечивает весь объем слоя и ликвидирует объемный заряд, который, по мнению автора, является причиной усталости.

Процесс восстановления свойств ксерорадиографических пластин осуществляют, когда усталость слоя становится за метной, или периодически через определенное количество циклов. Последнее предпочтительней, так как в этом случае гарантируется постоянство электрофизических характеристик •фоточувствительного покрытия.

4.3. ДЕФЕКТЫ КСЕРОРАДИОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

На качество ксерорадиографических снимков влияют мно гие факторы, приводящие к появлению дефектов изображе ния. Для устранения наиболее распространенных ошибок, до пускаемых при освоении ксерорадиографического метода де фектоскопии, приведем ксерорадиограммы с типичными де фектами изображения.

1. Ксерорадиографический снимок покрыт мелкими белы ми точками, равномерно распределенными по всему полю снимка (рис. 4.6). Причина их возникновения — пробой фо точувствительного слоя на подложку в местах, где имеются микронеоднородности в селеновом покрытии при зарядке по следнего до высокого потенциала.

Способ устранения таких дефектов — зарядка ксерорадиографическоп пластины до меньшего потенциала (уменьшение времени зарядки или потенциала на короиирующем элек троде).

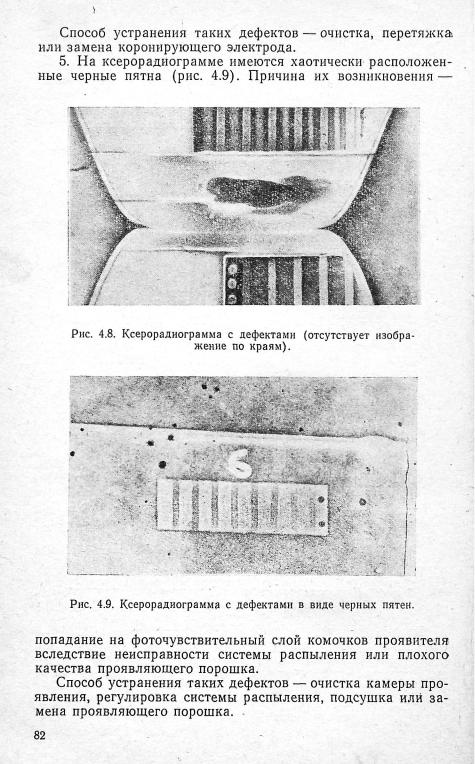

2. На ксерорадиограмме в отдельных местах имеются крупные белые точки — «звездочки» (рис. 4.7). Причина их возникновения — пробой фоточувствителыюго слоя на под ложку в местах, где имеются макроскопические неоднород ности в селеновом слое (поры или включения кристаллической фазы).

Способ устранения таких дефектов — зарядка ксерорадиографическон пластины до меньшего потенциала. Если дефек ты не исчезают, то следует заменить ксерорадиографическую пластину.

80

6. Ксерорадиограмма имеет низкую плотность, изображе ние бледное, плохо различаются детали снимка. Причины низ кого качества снимка могут быть следующими: низкий оста точный потенциал фоточувствительного слоя, слабый заряд проявляющего порошка, недопроявление электростатического изображения.

Способ устранения этих дефектов — увеличение начально го потенциала фоточувствительного слоя, подбор оптимально го режима просвечивания на рентгеновской трубке, очистка зарядного электрода от проявителя, увеличение времени про явления или интенсивности подачи проявляющего порошка в камеру проявления.

7. На ксерорадиограмме проявилось предыдущее изобра жение (см. рис. 4.5). Причина его возникновения — усталость ксерорадиографической пластины.

Способ устранения этого дефекта описан в § 4.2. На прак тике для уменьшения усталости поочередно используют не сколько ксерорадиографических пластин: в то время, когда на одной из пластин получают ксерорадиографическое изо бражение, остальные «отдыхают».

8. На ксерорадиограмме плотность почернения границ изображения меньше, чем плотность почернения основного поля, а в местах скачкообразного изменения толщины конт ролируемой детали имеется окантовка изображения. Причи на возникновения таких дефектов — подтравливание в крае вой эффект.

Способ их устранения описан в § 4.1.

9. На ксерорадиограмме имеются пятна меньшей плотно сти по сравнению с плотностью остальных участков изобра жения. Причина их возникновения — неравномерный перенос проявляющего порошка с поверхности фоточувствительного слоя на бумагу из-за низкого качества последней или плохой работы зарядного устройства.

Способ устранения этих дефектов — использование бума ги равномерной толщины без вздутий и посторонних включе ний; подзарядка проявляющего порошка перед переносом изображения; увеличение потенциала на коронирующем электроде и времени зарядки бумаги 'При (переносе изображе ния.

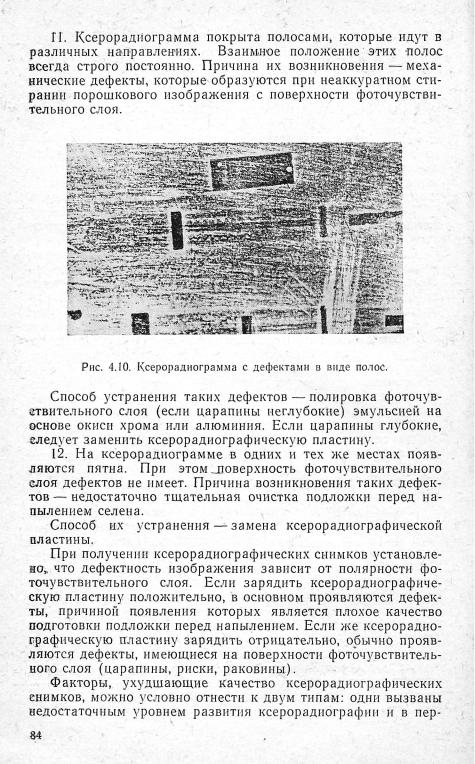

10. Ксерорадиограмма покрыта полосами (рис. 4.10). Причина их возникновения — плохая очистка фоточувстви тельного слоя от проявляющего порошка. Способ устранения этих дефектов — тщательная очистка ватным или замшевым тампоном ксерорадиографической пластины от остатков про являющего порошка и промывка фоточувствительной поверх ности этиловым спиртом. Если на селеновом слое появляются радужные пятна, то промывку поверхности следует повто рить.

6* |

ад |

спективе могут быть устранены; другие связаны с физически ми процессами, на которых основана ксерорадиография, и их влияние в лучшем случае можно лишь уменьшить.

К факторам первого типа следует отнести отсутствие серий ного выпуска ксерорадиографическнх установок, имеющих вы сокую производительность и надежность; ограниченную об ласть применения из-за отсутствия гибких фоточувствительных покрытий; сравнительно низкий технический уровень техноло гии изготовления ксерорадиографическнх пластин, не дающий возможности получать фотополупроводниковые слои, чувст

вительные |

к проникающему излучению |

в заданном диапазо |

не энергий |

и обладающие однородными |

электрофизическими |

свойствами; методические трудности в осуществлении ксерорадиографического процесса.

К факторам второго типа можно отнести низкую чувстви тельность метода при повышенных температурах; возникнове ние при длительном хранении в аморфных селеновых слоях кристаллических включений; отслаивание фоточувствительных покрытий и возникновение в них трещин при резком перепаде температур; определенные трудности в расшифровке ксерораднограмм из-за подтравливания и краевого эффекта-

лярности 5 и мембранный опылитель 6. Зарядка селенового слоя ксерорадиографической пластины производится с по мощью коронирующего электризатора, который представляет собой медную иглу диаметром 2—3 мм, помещенную в ди электрическую оправку. Для обеспечения достаточной интен сивности коронного разряда угол, под которым заточена игла, не должен превышать 2°, а подаваемое на нее напряжение должно иметь значение 15—18 кв. Зарядку селенового слоя осуществляют, помещая ксерорадиографическую пластину в паз 1 камеры зарядки 2 и подавая высокое напряжение нуж ной полярности на игольчатый электризатор. Время электри зации составляет обычно 10—15 сек. Площадь равномерной зарядки селенового слоя является достаточной для ксерора диографических пластин размером не более 240X300 мм.

Экспонирование на ксерорадиографические пластины про водят с помощью любого промышленного рентгеновского ап парата. Ксерорадиографическая установка КС-1 применялась в основном для контроля литых алюминиевых деталей, в ме дицине, а также для выявления внутреннего строения различ ных изделий.

Проявление скрытого электростатического изображения осуществляют, помещая ксерорадиографическую пластину в паз 3 камеры проявления 4, в основании которой расположен мембранный опылитель 6, создающий равномерно распреде ленное облако мелкодисперсного проявителя. Мембранный опылитель состоит из последовательно соединенных электро магнита, дросселя и батареи конденсаторов, образующих ре зонансный контур. Емкость конденсаторов имеет такую вели чину, чтобы при поднятом сердечнике ток в цепи был макси мальным. Это соответствует резонансу напряжений, при кото ром полное сопротивление контура является наименьшим. При увеличении тока в цепи возрастает сила, втягивающая сердеч ник в катушку электромагнита, что в свою очередь приводит к увеличению реактивного сопротивления цепи и нарушению резонанса. Поскольку ток в цепи при этом уменьшается, сер дечник электромагнита, к которому прикреплена мембрана, под действием пружины поднимается, в результате чего снова

наступает резонанс и весь процесс |

повторяется многократно. |

В резонансном контуре функцию |

дросселя выполняет тран |

сформатор |

220/36 в мощностью 50 вт; емкость конденсаторов |

|

составляет 3—4 мкф, резонансная |

частота равняется 2 гц, ход |

|

стального |

сердечника сечением |

2 см2 — 20—30 мм. Время |

проявления |

изменяется в пределах от 10 до 20 сек. |

|

В качестве проявителя в ксерографической установке КС-1 используется обычно тонкоизмельченный белый порошок таль ка, полистирола или полиметилметакрилата. В этом случае полученное порошковое изображение не переносится на бума гу и не фиксируется. Заключение о качестве контролируемого

87

изделия дается непосредственно по визуальной' картине на ксерораднографнческой пластине. Если требуется получить документ контроля, в качестве проявителя используется чер ный порошок, изготовленный на основе резината кальция и печерского асфальтита.

Недостатком ксерографнческой установки КС-1 является отсутствие узла закрепления, неравномерность зарядки боль

ших |

ксерорадиографических |

пластин |

и нестабильность |

в ра |

|

боте |

игольчатого электризатора |

из-за налипания |

пыли |

||

на острие |

и уменьшения |

вследствие этого коронного |

раз |

||

ряда. |

|

|

|

|

|

Однако |

необходимо отметить, что несмотря на указанные |

||||

недостатки ксерографическая установка КС-1 оказалась рабо тоспособной и с ее помощью были решены многие методические вопросы. Для своего времени она имела высокие технические характеристики и по основным показателям не уступала со ответствующим зарубежным аппаратам.

Технические характеристики ксерографнческой установки КС-1:

Размеры ксерорадиографических пластин, мм . . 130X180. 180X240, 240X300,. 300X40Q

Время получения изображения (без учета времени

экспозиции), мин |

устройства, кв |

1 |

Потенциал зарядного |

18 |

|

Напряжение питания, |

в |

220 |

Потребляемая мощность, вт |

660 |

|

Ксерографическая установка КС-1 является стационарной и предназначена для контроля качества изделий в цеховых и лабораторных условиях.

Электрорентгенографический аппарат ЭРГА-С. В отличие от установки КС-1 этот аппарат имеет горизонтальное распо ложение основных технологических узлов [72, 83, 84]. Пульт управления аппаратом находится на лицевой панели; с задней стороны расположены раздвижные дверцы для обеспечения доступа к электрической схеме и основным блокам.

Зарядное устройство состоит из электризатора, выполнен ного в виде каретки с двумя проволочными разрядниками. Над ними находится заземленный полуцилиндрический экран, который способствует увеличению тока коронного разряда и образованию более равномерного потока ионов по всей длине коронирующей проволочки. Величина тока коронного разряда регулируется изменением расстояния между коронирующей проволочкой и экраном, а также включением в цепь заземле-

88

ния экрана добавочного сопротивления. Равномерность за рядки ксерорадиографнческой пластины достигается за счет перемещения электризатора над селеновым слоем.

Источник высокого напряжения аппарата ЭРГА-С работа ет по схеме умножения и обеспечивает на выходе напряжение 5—6 кв при токе 500—800 мка.

Проявляющее устройство, расположенное в правой части аппарата, состоит из камеры проявления, зарядного электро да, бункера с проявителем, механического вибратора и штор ного механизма. Из бункера проявитель подается в камеру проявления за счет колебаний резиновой мембраны, частота которых задается эксцентриковым вибратором. Зарядка по рошкового облака осуществляется с помощью пластинчатого зарядного электрода, на который подается высокое напряже ние. Шторный механизм закрывает сверху камеру проявления для ограничения распространения проявляющего порошка при вынутой кассете. Из пространства между шторкой и ксерора диографнческой пластиной проявляющий порошок удаляется с помощью пылесоса.

Перенос изображения с селеновой пластины на бумагу осу ществляется электростатическим методом. Закрепление про водится в парах органического растворителя.

В аппарате ЭРГА-С имеется узел очистки селеновых слоев ксерорадиографических пластин. Очистка осуществляется с помощью вращающихся меховых щеток при поперечном пере мещении кассеты.

Технические |

характеристики |

электрорентгенографического- |

|||||

аппарата |

ЭРГА-С: |

|

|

|

|

|

|

Размеры ксерорадиографических |

пластин, |

|

|

||||

мм |

|

|

|

|

|

400X300, |

|

|

|

|

|

|

|

400X150, |

|

|

|

|

|

|

|

400X80, |

• |

|

|

|

|

|

|

300X240, |

|

|

|

|

|

|

|

300X150, |

|

|

|

|

|

|

|

300X80 |

|

Время |

получения изображения |

(без |

учета |

|

|||

времени |

экспозиции), |

мин . |

. |

. . |

Не более |

3 |

|

Напряжение |

питания, в |

вт |

|

|

220 |

|

|

Потребляемая мощность, |

|

|

600 |

|

|||

Габариты, мм |

|

|

|

1200X1200X815 |

|||

Вес, кГ |

|

|

|

|

180 |

|

|

Электрографическая установка ЭГУ-3. Установка ЭГУ-3 (рис. 5.3) относится к аппаратам стационарного типа и пред назначена для контроля качества материалов и изделий в ла бораторных и цеховых условиях. Она состоит из пяти блоков:.