книги из ГПНТБ / Амитей Н. Теория и анализ фазированных антенных решеток

.pdf

Плоские фазированные решетки из круглых волноводов |

293 |

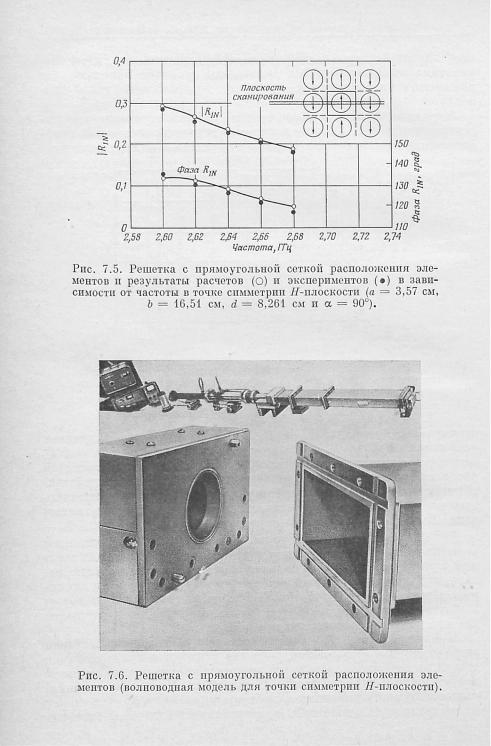

сплошными линиями). Экспериментальные результаты получены из измерений полей при резком переходе от круглого волновода к прямоугольному (рис. 7.6).

2. РЕШЕТКИ С ТРЕУГОЛЬНОЙ СЕТКОЙ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Рассмотрим характеристики ФАР из круглых волноводов, расположенных в узлах равпосторонней треугольной (или гек сагональной) сетки, которая широко используется на практике, так как позволяет свести к минимуму число элементов, требуе мых для данной решетки при сканировании в круговом секторе пространства [5]. Точки возникновения дополнительных главных

Рпс. |

7.7. |

Зависимость |

f t l N |

от |

тЬ |

||

(а = |

0,48, |

6 = 1 , |

d = |

1, |

Я = |

1,4 |

|

и а = 60°) |

при сканировании в Е - |

||||||

|

|

|

плоскостп. |

|

|

|

|

лепестков или касания |

плоскости |

решетки |

мы будем помечать |

||||

в дальнейшем на графиках вертикальной стрелкой.

На рис. 7.7 построены кривые коэффициента отражения решет ки в ^-плоскости сканирования при вертикальной поляризации возбуждения. Из условий симметрии в этом случае горизонтально поляризованная волна не возбуждается, поэтому R 2N = 0. Как видно из графиков, производные модуля п фазы коэффициента

294 |

Глава 7 |

отражения R 1N являются разрывными функциями, и в точке появ ления дополнительного главного лепестка действительно имеется особенность. Подобное изменение R связано с асимптотическим поведением коэффициентов взаимной связи. Анализ поведения коэффициентов взаимной связи (обобщение случая линейной решетки, рассмотренного в гл. 4) приведен нпже.

В окрестности точки, где появляется дополнительный главный лепесток (точка | R1X \ = 1,0) на рнс. 7.7 можно наблюдать

Рис. |

7.8. |

Зависимость |

То от фг(а = |

= 0,48, |

6 = 1 , d = 1, |

X = 1,4 и |

|

а = |

60°) |

при сканировании в 7?-пло- |

|

|

|

скостп. |

|

вынужденный резонанс, обусловленный возбуждением поверхно стной волны. Заметим, что этот резонанс очень острый, и поэтому при экспериментальных исследованиях небольших ФАР может остаться необнаруженным.

На рис. 7.8 построены кривые соответствующего коэффициента передачи Т в (Тв и — элементы матрицы рассеяния решетки; они пропорциональны 0- и ф-компонентам дальнего поля). Гра фик коэффициента передачи фактически представляет собой диа грамму излучения одного элемента, возбуждаемого в условиях пассивной решетки. Нуль диаграммы излучения соответствует полному отражению. При этом фаза коэффициента отражения претерпевает скачок на 180°.

Плоские фазированные решетки из круглых волноводов |

295 |

Модули коэффициентов отражения той же решетки прп угле поворота плоскости сканирования, равном 60°, приведены на рис. 7.9. И в этом случае в точках возникновения дополнительного

1,0

од

с| 0,6

а

а:5 0,4

0,2

О |

36 |

12 |

108 |

144 |

180 |

216 |

252 |

288 |

324 |

360 |

ipr , град

Рис. 7.9. Зависимость | R l N |п | R 2 n I от i|y при наклоне плос кости сканирования под углом 60° (а = 0,48, 6 = 1 , d = 1,

% = 1,4 и а = 60°).

главного лепестка производная имеет разрыв. Можно видеть, что распределение отраженной мощности между двумя типами волн зависит от угла сканирования.

1,0 ------ |

j---------- |

1 ------- |

1---------- |

/^ ч ГЖПлоскость

—( \ ) ( У)скаиирова-

0,8 |

ч |

|

Ф ф Ъ

_ ОД

а |

|

|

|

|

|

|

Л |

|

|

|

|

75- 0,4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,2 |

|

|

|

|

|

. м |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

о |

36 |

72 |

108 |

144 |

180 |

216 | |

252 |

288 |

324 |

360 |

|

|

|

|

|

|

Iрг , град |

I в -30° |

|

|

|

||

Рис. 7.10. |

Зависимость | |

Т в | и | Гф | |

от а|у прп наклоне плоско |

||||||||

сти сканирования под углом 60° ( а |

= 0,48, b |

= |

1, d = |

1, X = |

1,4 |

||||||

|

|

|

|

и |

а = |

60°). |

|

|

|

|

|

Из анализа передаточных характеристик, приведенных на рис. 7.10, можно установить, что коэффициент передачи Т 9 умень шается до нуля еще до возникновения дополнительного главного лепестка (точка отмечена вертикальной стрелкой). Это связано с вынужденным резонансом поверхностной волны в другой пло

f r , град

Рис. 7.14. Зависимость | R T | от i|’r в области возникновения дополнительных главных лепестков.

О |

36 |

72 |

108 |

М4 |

180 |

216 |

252 |

288 |

324 |

360 |

|

|

|

|

|

<рг , град |

|

|

|

|

|

Рис. 7.15. Зависимость 7?lw от i|v при возбуждении с горизон

тальной |

поляризацией |

(а = 0,48, 6 = 1 , & — 1, \ = 1,4 и |

а |

= 60°) для Е - |

п 77-плоскостей сканирования. |

30 0 |

Глава 7 |

к его большой оси; угол наклона большой осп т берется по отно шению к осп ф. Как можно было ожидать из условий симметрии и как видно пз графиков, поле элемента в дальней зоне имеет кру говую поляризацию относительно нормали к плоскости решетки н A. R. = 1,0. При двух значениях фг (до возникновения допол нительного главного лепестка) полярпзация становится линейной

пA. R. обращается в нуль. Липейпую поляризацию в точке ф =

=203,5° (т = 90°) можно связать с вынужденным резонансом поверхностной волны в Я-плоскости (рпс. 7.12 и 7.13), где Тф обра

щается в нуль. |

Равенство |

пулю коэффициента равномерности |

в точке фг = 207° |

(т = 105°) |

является следствием того, что раз |

ность фаз коэффициентов Т 0 п T v равна 0 (или 180°), т. е. ф- н 0- компоненты поля в дальней зоне синфазиы.

Отдельный нуль коэффициента равномерности наблюдался при наклоне плоскости сканирования данной решетки под углом 30° в точке возникновения дополнительного главного лепестка. Этот нуль можно отнести на счет резонанса поверхностных волн в Е- плоскостп (рис. 7.7 п7.8). Прп сканировании в радиальных плоско стях под углами 0—30° результаты, соответствующие одной плоско сти сканирования, постепенно переходят в результаты, соответ ствующие другой плоскости. Вблизи точкп возникновения дополнительного главного лепестка коэффициент равномерности существенно уменьшается (до — 0,1), но не достигает нуля.

Резкие пзменения коэффициента равномерности вблизи точки возникновения дополнительного главного лепестка наблюдались также н для плоских решеток других типов. При круговой симмет рии возбуждающего поля (круговая полярпзация) н шестикратной симметрии самой решетки сектор сканирования, равный 30°, позволяет полностью определить характеристики отражения и из лучения решетки. Такое поведение характеристик решетки каче ственно наблюдалось в диапазоне частот 1,3 ^ Mb 4^ 1,5 (Ъ = d).

В решетке из прямоугольных волноводов (гл. 5) резонансы поверхностных волн наблюдались в Я-плоскости. Для идентичной решетки из круглых волноводов, возбуждаемых так, как показано на рис. 7.18, вынужденный резонанс наблюдается до возникнове ния дополнительного главного лепестка при сканировании в Е- плоскостп. Как можно видеть, возникновение этих резонансов зависит от формы элементов и геометрии решетки.

На рис. 7.19 показаны обособленные резонансы поверхностной волны в плоскости двухкоордииатного сканирования для решетки с треугольной сеткой расположения элементов (рис. 7.13). Мы по кажем также, что обособленность этих вынужденных резонансов сохраняется даже тогда, когда ТЕи-волна, ортогональная по от ношению к возбуждающей ТЕп-волне, шунтируется короткозамыкателем. [При шунтировании ортогональной волны элементы решетки можно рассматривать как двухполюсники.]