- •Информационное обеспечение систем управления

- •1. Информационные системы и базы данных (лекция 1)

- •1.1. Понятие информационной системы, информационное обеспечение

- •1.2. Понятие базы данных

- •1.3. Понятие системы управления базами данных

- •1.3.1. Обобщенная архитектура субд

- •Предметная область

- •1.3.2. Достоинства и недостатки субд

- •1.4. Категории пользователей базой данных

- •1.4.1. Общая классификация пользователей бд

- •1.4.2. Администратор базы данных

- •1.4.3. Разделение функций администрирования

- •2. Проектирование баз данных (лекция 2)

- •2.1. Жизненный цикл информационной системы

- •2.2. Подходы и этапы проектирования баз данных

- •2.2.1. Цели и подходы к проектированию баз данных

- •«Описание предметной области» ↔ «схема внутренней модели базы данных».

- •2.2.2. Этапы проектирования баз данных

- •3. Архитектуры субд (лекции 3-4)

- •3.1. Телеобработка

- •3.2. Файловый сервер

- •3.3. Технология «клиент/сервер»

- •3.4. Понятие независимости данных

- •4. Инфологическое проектирование базы данных (лекции 5-6)

- •4.1. Модель «сущность-связь»

- •4.2. Классификация сущностей, расширение er-модели

- •4.3. Проблемы er-моделирования

- •5. Выбор субд (лекция 7)

- •5.1. Метод ранжировки

- •5.2. Метод непосредственных оценок

- •5.3. Метод последовательных предпочтений

- •5.4. Оценка результатов экспертного анализа

- •6. Даталогические модели данных (лекции 8-9)

- •6.1. Иерархическая модель

- •6.2. Сетевая модель

- •6.3. Реляционная модель

- •6.4. Достоинства и недостатки даталогических моделей

- •7. Физическая организация данных в субд (лекции 10-11)

- •7.1. Списковые структуры

- •7.1.1. Последовательное распределение памяти

- •7.1.2. Связанное распределение памяти

- •7.2. Модель внешней памяти

- •7.3. Методы поиска и индексирования данных

- •7.3.1. Последовательный поиск

- •7.3.2. Бинарный поиск

- •7.3.3. Индекс - «бинарное дерево»

- •7.3.4. Неплотный индекс

- •7.3.5. Плотный индекс

- •3.3.6. Инвертированный файл

- •8. Внутренний язык субд (лекции 12-13)

- •8.1. Теоретические языки запросов

- •8.1.1. Реляционная алгебра

- •8.1.2. Реляционное исчисление кортежей

- •8.1.3. Реляционное исчисление доменов

- •8.1.4. Сравнение теоретических языков

- •8.2. Определение реляционной полноты

- •8.3. Введение в язык sql

- •8.3.1. Краткая история языка sql

- •8.3.2. Структура языка sql

- •8.3.3. Типы данных sql

- •9. Распределенные базы данных и субд (лекция 14)

- •9.1. Основные определения, классификация распределенных систем

- •9.2. Преимущества и недостатки распределенных субд

- •9.3. Функции распределенных субд

- •9.4. Архитектура распределенных субд

- •9.5. Разработка распределенных реляционных баз данных

- •9.5.1. Распределение данных

- •9.5.2. Фрагментация

- •9.5.3. Репликация

- •9.5.3.1. Виды репликации

- •9.5.3.2. Функции службы репликации

- •9.5.3.3. Схемы владения данными

- •9.5.3.4. Сохранение целостности транзакций

- •9.5.3.5. Моментальные снимки таблиц

- •9.5.3.6. Триггеры базы данных

- •9.5.3.7. Выявление и разрешение конфликтов

- •9.6. Обеспечение прозрачности

- •9.6.1. Прозрачность распределенности

- •9.6.2. Прозрачность транзакций

- •9.6.3. Прозрачность выполнения

- •9.6.4. Прозрачность использования

- •10. Защита и секретность данных. (лекции 15-16)

- •10.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие

- •10.1.1. Понятие информационной безопасности

- •10.1.2. Основные составляющие информационной безопасности

- •10.2. Распространение объектно-ориентированного подхода на информационную безопасность

- •10.2.1. Основные понятия объектно-ориентированного подхода

- •10.2.2. Применение объектно-ориентированного подхода к рассмотрению защищаемых систем

- •10.3. Наиболее распространенные угрозы

- •10.3.1. Основные определения и критерии классификации угроз

- •10.3.2. Наиболее распространенные угрозы доступности

- •10.3.3. Некоторые примеры угроз доступности

- •10.3.4. Основные угрозы целостности

- •10.3.5. Основные угрозы конфиденциальности

- •10.4. Административный уровень информационной безопасности

- •10.4.1. Основные понятия

- •10.4.2. Политика безопасности

- •10.4.3. Программа безопасности

- •10.5. Управление рисками

- •10.5.1. Основные понятия

- •10.5.2. Подготовительные этапы управления рисками

- •10.5.3. Основные этапы управления рисками

- •10.6. Процедурный уровень информационной безопасности

- •10.6.1.Основные классы мер процедурного уровня

- •10.6.2. Управление персоналом

- •10.6.3. Физическая защита

- •10.6.4. Поддержание работоспособности

- •10.6.5. Реагирование на нарушения режима безопасности

- •10.6.6. Планирование восстановительных работ

- •10.7. Основные программно-технические меры

- •10.7.1. Основные понятия программно-технического уровня информационной безопасности

- •10.7.2. Особенности современных информационных систем, существенные с точки зрения безопасности

- •10.7.3. Архитектурная безопасность

9.3. Функции распределенных субд

Очевидно, что типичная СУРБД должна обеспечивать, по крайней мере, тот же набор функциональных возможностей, который был определен для централизованных СУБД в главе 1.

Кроме того, СУРБД должна предоставлять следующий набор функциональных возможностей [7].

Расширенные службы установки соединений должны обеспечивать доступ к удаленным сайтам и позволять передавать запросы и данные между сайтами, входящими в сеть.

Расширенные средства ведения каталога, позволяющие сохранять сведения о распределении данных в сети.

Средства обработки распределенных запросов, включая механизмы оптимизации запросов и организации удаленного доступа.

Расширенные функции управления параллельностью, позволяющие поддерживать целостность реплицируемых данных.

Расширенные функции восстановления, учитывающие возможность отказов в работе отдельных сайтов и отказов линий связи.

9.4. Архитектура распределенных субд

Трехуровневая архитектура ANSI-SPARC для СУБД, обсуждавшаяся в разделе 1.3, представляет собой типовое решение для централизованных СУБД. Однако распределенные СУБД имеют множество отличий, которые сложно отразить в некотором эквивалентном архитектурном решении, приемлемом для большинства случаев.

Один из примеров рекомендуемой архитектуры СУРБД представлен на рис. 5.3. Он включает следующие элементы [7]:

набор глобальных внешних схем;

глобальную концептуальную схему;

схему фрагментации и схему распределения;

набор схем для каждой локальной СУБД, отвечающих требованиям трехуровневой архитектуры ANSI-SPARC.

Рис. 5.3. Рекомендуемая архитектура СУРБД

Соединительные линии на схеме представляют преобразования, выполняемые при переходе между схемами различных типов. В зависимости от поддерживаемого уровня прозрачности некоторые из уровней рекомендуемой архитектуры могут быть опущены.

Глобальная концептуальная схема

Глобальная концептуальная схема представляет собой логическое описание всей базы данных, представляющее ее так, как будто она не является распределенной. Этот уровень СУРБД соответствует концептуальному уровню архитектуры ANSI-SPARC и содержит определения сущностей, связей, требований защиты и ограничений поддержки целостности информации. Он обеспечивает физическую независимость данных от распределенной среды. Логическую независимость данных обеспечивают глобальные внешние схемы.

Схемы фрагментации и распределения

Схема фрагментации содержит описание того, как данные должны логически распределяться по разделам. Схема распределения является описанием того, где расположены имеющиеся данные. Схема распределения учитывает все организованные в системе процессы репликации.

Локальные схемы

Каждая локальная СУБД имеет свой собственный набор схем. Локальная концептуальная и локальная внутренняя схемы полностью соответствуют эквивалентным уровням архитектуры ANSI-SPARC. Локальная схема отображения используется для отображения фрагментов в схеме распределения во внутренние объекты локальной базы данных. Эти элементы являются зависимыми от типа используемой СУБД и служат основой для построения гетерогенных СУРБД.

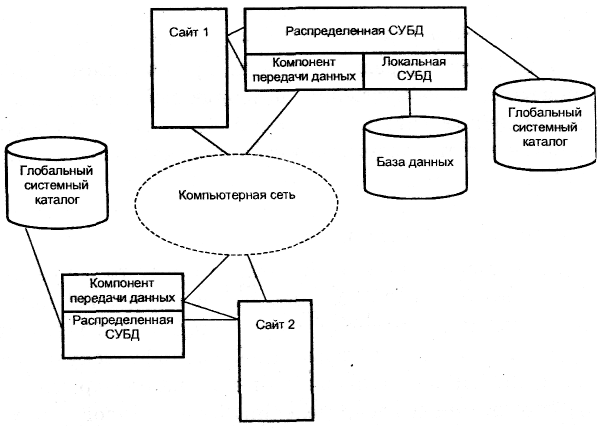

Независимо от рекомендованной общей архитектуры СУРБД компонентная архитектура СУРБД должна включать четыре следующих важнейших компонента (рис. 5.4) [7]:

1) локальную СУБД;

2) компонент передачи данных;

3) глобальный системный каталог;

4) распределенную СУБД (СУРБД).

Рис. 5.4. Компонентная архитектура распределенной СУБД

Локальная СУБД

Компонент локальной СУБД представляет собой стандартную СУБД, предназначенную для управления локальными данными на каждом из сайтов, входящих в состав распределенной базы данных. Локальная СУБД имеет свой собственный системный каталог, в котором содержится информация о данных, сохраняемых на этом сайте. В гомогенных системах на каждом из сайтов в качестве локальной СУБД используется один и тот же программный продукт. В гетерогенных системах существуют, по крайней мере, два сайта, использующих различные типы СУБД и/или различные типы вычислительных платформ.

Компонент передачи данных

Компонент передачи данных представляет собой программное обеспечение, позволяющее всем сайтам взаимодействовать между собой. Он содержит сведения о существующих сайтах и линиях связи между ними.

Глобальный системный каталог

Глобальный системный каталог имеет то же самое функциональное назначение, что и системный каталог в централизованных базах данных. Глобальный каталог содержит информацию, специфическую для распределенной природы системы, например схемы фрагментации и распределения. Этот каталог сам по себе может являться распределенной базой данных и поэтому подвергаться фрагментации и распределению, быть полностью реплицируемым или централизованным, как и любое другое отношение.

Что касается отношений, созданных на некотором сайте (сайте создания), то ответственность за фиксацию описания каждого его фрагмента, каждой реплики, каждого фрагмента, а также хранение сведений о расположении этих фрагментов, возлагается на локальный каталог данного сайта. В случае если фрагмент или реплика перемещается в другое место, сведения в локальном каталоге сайта создания соответствующего отношения необходимым образом обновляются. Следовательно, для определения расположения фрагмента или реплики отношения необходимо получить доступ к каталогу его сайта создания. Сведения о сайте создания каждого глобального отношения должны фиксироваться в каждом локальном экземпляре глобального системного каталога.

Распределенная СУБД

Компонент распределенной СУБД является управляющим по отношению ко всей системе элементом. В предыдущем разделе описаны основные функциональные возможностями, которыми должен обладать этот компонент.