книги из ГПНТБ / Прилежаева Е.Н. Реакция Прилежаева. Электрофильное окисление

.pdfi ' " *•'•

I :

ЖИЗНЬ И НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н. А. ПРИЛЕЖАЕВА

Николай Александрович Прилежаев, открывший эпоксидирование двойных связей под действием надкислот и разработавший основные направления использования этой важной реакции, был одним из ближайших учеников Егора Егоровича Вагнера. Хими ческая школа, созданная Вагнером, приобрела всемирную извест ность благодаря классическим работам по химии ненасыщенных систем, в особенности в варшавский период ее деятельности. Эта школа в свою очередь связана с казанской школой Бутлерова — Зайцева, питомцем которой являлся Е. Е. Вагнер.

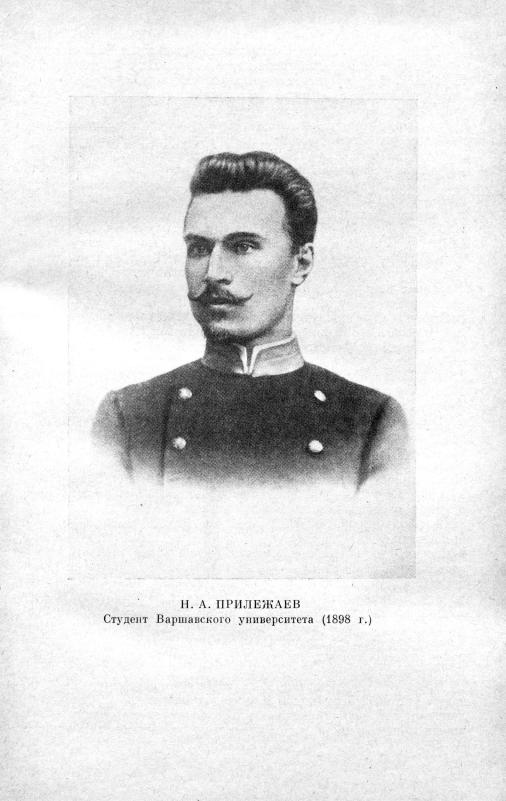

Н. А. Прилежаев родился 28 (15) сентября 1872 г. в селе Копосево Нижегородской губернии в семье сельского священника Александра Александровича Прилежаева. Его мать — Енафа Евграфовна, урожденная Фаворская, была родной сестрой знамени того русского химика А. Е. Фаворского. Большую часть своего детства он провел в селе Тумботине, что лежит на противоположном от села (теперь города) Павлова берегу Оки. Среднее образование Н. А. Прилежаев получил в Нижегородской духовной семина рии, и только после смерти отца, предназначавшего его для ду ховного звания, он смог посвятить себя делу, к которому стре мился, — изучению естественных наук. Однако для этого необхо димо было подготовиться к сдаче экзаменов на аттестат зрелости, так как курс духовной семинарии не включал многих важных предметов, в том числе многих математических и физических дис циплин. Чтобы еще более затруднить начавшийся в те годы уход молодежи из духовного сословия, окончившие духовные семинарии принимались тогда только в Варшавский, Томский и Дерптский (Юрьевский) университеты. В этот период Николай Александро

вич |

получил большую поддержку от А. Е. Фаворского, приютив |

|||

шего |

его |

на |

воемя подготовки к экзаменам в своем |

гостеприим |

ном |

доме |

на |

Университетской набережной в Петербурге. |

|

С осени 1897 г. Прилежаев — студент отделения |

естественных |

|||

наук физико-математического факультета Варшавского универ ситета. Он некоторое время колеблется, какое направление выб-

9

рать, и не без влияния А. Е. Фаворского выбирает органическую химию. Уже в 1899 г. он публикует под руководством Е. Е. Ваг нера свою первую научную работу «О нитрозатах этиленовых угле водородов». Молодой ученый становится учеником одного из круп нейших русских химиков того времени Егора Егоровича Вагнера. Егор Егорович был человеком необыкновенно ясного и блестящего ума, прекрасным педагогом, умевшим внушить всем, кто с ним со прикасался, глубокий интерес к науке; он создал в своей лабо ратории увлеченную и творческую обстановку. Н. А. Прилежаев на всю жизнь сохранил преданность тем важнейшим направле ниям науки, которые в этой лаборатории развивались, — глубо кому изучению окислительных процессов и химии непредельных соединений, особенно терпеноидного ряда.

По окончании университета Прилежаев командируется на год для стажировки в Гейдельбергский университет, а затем по при глашению своего учителя занимает должность хозяйственного ла боранта (равносильную теперешнему лекционному ассистенту) на кафедре органической химии Варшавского политехнического ин ститута, где усилиями Вагнера с 1902 г. была создана одна из луч ших по оборудованию химических лабораторий своего времени. Николай Александрович увлеченно работает за лабораторным столом, проводя в лаборатории нередко не только дни, но даже ночи. Он выполняет сначала ряд научных исследований, непосред ственно являющихся продолжением работ Е. Е. Вагнера. И, на конец, в 1908 г., уже после смерти Егора Егоровича (последовав шей в 1905 г.), его труд увенчался открытием реакции, впослед ствии получившей наименование «реакции Прилежаева», — ре акции получения 1,2-эпоксидов при действии на этиленовые сое динения органическими надкислотами.

Плодотворное развитие этого совершенно нового направления

ворганической химии было отмечено присуждением Прилежаеву

в1912 г. премии им. А. М. Бутлерова. В том же году он блестяще защитил в Петербургском университете магистерскую диссерта цию на тему «Органические перекиси и применение их для окисле ния непредельных соединений». Вслед за этим он избирается эк страординарным профессором на кафедру органической химии Вар шавского университета. Однако начавшаяся вскоре первая миро вая война прерывает его работу в Варшаве. Вскоре Прилежаева приглашают для заведования кафедрой органической химии в Киев ский политехнический институт, где он работает с 1915 по 1924 г. В это время он занимается различными научными вопросами, выз ванными задачами военного времени, и условий для продолжения исследований, начатых в Варшаве, создать, к сожалению, не удает ся. Эти годы заполнены большой педагогической и научно-органи зационной работой: Прилежаев был первым ректором Киевского политехнического института сразу же после установления совет ской власти в Киеве, а также в течение ряда последующих лет — деканом химического отделения этого института.

10

В 1924 г. Николай Александрович переводится в Минск и сразу же становится одним из организаторов химического факультета Бе лорусского государственного университета, созданного по ленин скому декрету всего лишь за три года до этого. Он быстро органи зует еще в старом здании этого университета хорошо оборудован ную лабораторию, что позволяет ему совместно с учениками про должить исследование реакции Прилежаева в новых направлениях (работы 1925—1930 гг.). Позже ученый принимает самое активное участие в постройке и оборудовании лабораторий кафедры органи ческой химии в строящемся в Минске университетском городке (1929—1931 гг.), в создании лаборатории органической химии на химическом факультете Белорусского политехнического института (1932—1934 гг.), в организации Института химии Академии наук БССР, первым директором которого он становится. Наряду с боль шой и разнообразной педагогической работой, руководством ис следованиями своих учеников в различных научных учреждениях Минска и консультациями химических предприятий, Прилежаев также участвует в работе ВСНХ, является депутатом Минского

городского |

совета депутатов, председателем |

городского отделе |

|

ния Всесоюзного химического |

общества им. Д. И. Менделеева |

||

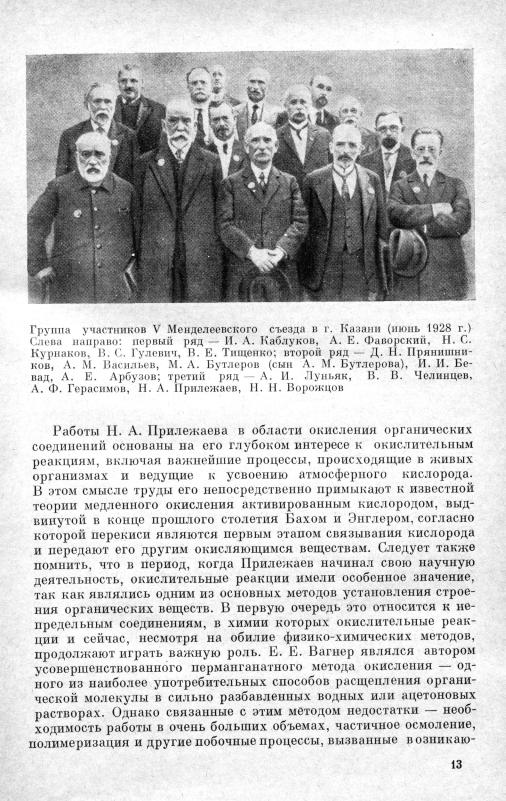

Он — активный участник и организатор V |

и V I Менделеевских |

||

съездов. |

|

|

|

В 1933 |

г. Н. А. Прилежаев |

избирается |

членом-корреспонден |

том Академии наук СССР, а в 1940 г.— действительным членом Академии наук БССР.

В период Отечественной войны (в 1941—1943 гг.) Николай Алек сандрович, оказавшийся на оккупированной врагом территории, становится свидетелем разрушения немцами всех созданных в Минске советской властью культурных центров. Вскоре ему уда ется установить контакт с партизанским подпольем Белоруссии,

а в начале 1943 г.— при помощи народных мстителей уйти с семьей

врайон действия партизанской бригады «Беларусь» (Смиловичский район Минской области). Этим же летом Прилежаев с семьей

был переброшен с партизанского аэродрома через линию фронта в Москву, где уже была развернута активная деятельность по во зобновлению работы культурных учреждений Белоруссии (Уни верситета, Академии и др.). Ученый активно включается в эту работу, принимая также участие в комиссии по предварительному планированию послевоенного развития химической промышлен ности Белоруссии. Однако сказалось все тяжелое, перенесенное в последние годы его жизни. Он скончался 26 мая 1944 г. в Москве после тяжелой болезни, не дожив до радостного дня освобождения Белоруссии.

Николай Александрович был не только видным ученым, но также организатором науки и учителем молодежи. Об этом сви детельствуют опубликованные в разное время материалы о его жизни и деятельности, в том числе и воспоминания его учеников [ 1 - 5 ]

12

щей щелочностью среды,— требовали создания более «деликат ных» методов окисления.

В предисловии к своей книге «Органические перекиси и приме нение их для окисления непредельных соединений» [6] Прилежаев пишет: «Ввиду того, что мысль применить органические перекиси в качестве окислителей является логическим результатом тех взглядов, которые вынесены мною из лаборатории Е. Е. Вагнера, поэтому считаю своим нравственным долгом посвятить этот труд памяти покойного учителя».

В начале этой монографии проводится классификация и опи сываются свойства всех известных к тому времени типов органи ческих перекисей; это позволчет Прилежаеву избрать для наме

ченной реакции наиболее |

подходящие из них, |

удовлетворяю |

|

щие таким требованиям, как |

наличие достаточной |

окислительной |

|

активности при одновременном условии достаточной |

устойчиво |

||

сти. |

|

|

|

Стремясь отыскать путь |

окисления непредельных |

соединений |

|

наиболее мягкий как в смысле температурных условий, так и нейт ральности среды, он обратился сначала к органическим перекисям типа (RCOO)2 . Их действие он изучил на примере перекиси бензоила (ПБ), которую уже ранее пытались применить для окисления олефинов и ароматических углеводородов (Липман [7]) и аминов (Гамбарьян [8]). Однако попытки Прилежаева окислить олефины под действием ПБ при нагревании в среде различных органиче ских растворителей ([6, стр. 56]) не привели к однозначному ре зультату; они всегда сопровождались выделением углекислоты и образованием сложной смеси трудно идентифицируемых продук тов. Прилежаев пишет: «Таким образом, лишний раз пришлось

убедиться в слабости окислительных |

свойств перекиси бензоила |

и в непригодности ее для намеченной |

цели». |

Использование более активной перекиси—надбензойной кис лоты (НБК, гидроперекиси бензоила по терминологии, принятой в трудах Николая Александровича) — оказалось, однако, чрез вычайно успешным и привело к открытию «реакции Прилежаева», представляющей новый и оригинальный метод прямого окисления

двойной связи с количественным |

образованием |

а-окисей: |

> С = С < 4- СеШСОООН - > > С — С < + СеНбСООН. |

||

|

\ / |

|

|

О |

|

Ученый выдвигает совершенно |

правильный, |

подтвердившийся |

и в позднейших исследованиях (см. главу I) взгляд на природу этой реакции, указывая, что в ее ходе «гидроперекись отдает свой активный атом кислорода, который и присоединяется по месту двойной связи, образуя окись взятого соединения. Такая передача кислорода происходит, по всей вероятности, через первоначаль ное образование какого-либо непрочного соединения, легко рас падающегося на окись и бензойную кислоту» [6, стр. 81, 82].

14

Работы Прилежаева сделали вполне доступными эпокиси (а-окиси) непредельных соединений и их разнообразные продукты превращения, положив начало новой плодотворной ветви в орга нической химии х .

Прилежаев высказал мысль о том, что, возможно, и в природе окисление некоторых соединений с важными жизненными функ циями идет через образование окисей по их двойным связям под действием нестойких перекисей. Он писал: «Полученный резуль тат... дает ли право отождествлять лабораторные опыты с окис лением, происходящим в природе? ... можно предполагать, что действие (атомного кислорода) будет совершаться по месту двой ной связи и поведет прежде всего к образованию окисей. Вероят ная причина того, что окиси не были выделены из естественных продуктов, нужно думать, кроется в их способности к различным реакциям... благодаря которым образуются в конце концов веще ства иного строения и иных функций» [11]. Уже к тому времени имелся характерный пример: окисление терпентинного масла при водило к получению моноциклического ненасыщенного гликоля — собрерола [12], который, как показал Прилежаев [13], легко об разуется при гидратации окиси бициклического а-пинена.

Сейчас найдено и идентифицировано большое количество при родных соединений, содержащих окисное кольцо. В ряде случаев экспериментально показано, что реакционноспособньте эпокиси могут служить важными предшественниками в биосинтезе при родных соединений: терпеноидов, стероидов, а также ненасыщен ных жирных кислот (см. главу I V ) . Поэтому высказанный При лежаевым взгляд о существенной роли эпоксидов в природе, не сомненно, не лишен оснований.

Сознавая важность открытой им реакции, Н. А. Прилежаев уже в первых сообщениях наметил обширную программу даль нейших исследований. Он пишет: «Прежде всего необходимо было установить отношение окислителя к этиленовым соединениям жирного ряда, затем к циклическим, гидроциклическим и их производным, т. е. альдегидам, кетонам, спиртам и т. д.; далее,

к соединениям с так называемой «сопряженной» |

системой двойных |

|

связей, т. е. содержащих |

один из комплексов 2 |

: |

|

|

О |

— С Н = С Н — С Н = С Н — |

— С Н = С Н ~ С — С Н з |

— C I I = C H - c f * |

Наконец, должны быть исследованы ацетиленовые и алленовые сое динения и некоторые из предельных, особенно амины...» [ И ] . В предварительном сообщении, опубликованном в 1909 г. [13], он

1

2

Д о работ |

Прилежаева Байер и |

Виллигер [9] описали следующие окисли |

тельные |

реакции с применением |

Н Б К : окисление анилина в нитробензол; |

окисление ментона в ментолактон; окисление бензальдегида в бензойную кислоту; описан первый метод синтеза этого окислителя [ 1 0 ] .

Имеются в виду группировки атомов.

15

излагает свои планы широкого развития работ в этой области. Предвидя большое практическое значение своей реакции (в част ности, для синтеза душистых веществ), он патентует свое изобре тение [14] с приоритетом от 1908 г.3

Далеко не все из намеченного удалось исследовать самому ав тору. Многое выполнено другими учеными, очень скоро включив шимися в активное исследование реакции. Однако в работах Н. А. Прилежаева не только поставлены ключевые проблемы в этой плодотворной области, но также найдены и проанализированы основные закономерности, насколько это позволил автору уровень науки в начале X X столетия.

Н. А. Прилежаев начинает свои экспериментальные иссле дования с описания [11] усовершенствованного (по сравнению с работой [10]) метода синтеза НБК, основанного на известной ре акции ПБ с этилатом натрия и приводящего к воспроизводимому выходу окислителя 70—80%. Далее [11] он обследует устойчи вость 1%-ных «практических» растворов НБК, т. е. растворов, со держащих небольшие примеси спирта, воды и эфира. Эти примеси увлекались при извлечении НБК, полученной нейтрализацией серной кислоты ее натриевой соли в водно-спиртовом растворе. Было найдено, что при разложении этих растворов потеря актив ного кислорода (согласно данным иодометрического титрования) осуществляется кинетически по первому порядку и является до статочно медленной реакцией. Так, в растворе эфира при 25° С за сутки разлагалось ~ 8% окислителя, а в растворе хлорофор ма — 7%. Обследование продуктов, полученных за более длитель ное время (до 54 суток), привело автора к выводу о том, что «... распадение гидроперекиси сопровождалось весьма медленным окислением как примесей, так, нужно думать, и самого раствори теля» [6].

Так как в большинстве случаев реакции окисления непредель ных соединений происходили при охлаждении и завершались за короткое время, то в дальнейшем использовались упомянутые выше примерно 1%-ные по окислителю «практические» растворы в эфире или хлороформе. Ученый указывает, что для трудно окис ляющихся веществ (при длительности реакции 1—2 месяца) не обходимо применять чистый окислитель, свободный от примесей.

Прилежаев раньше всего описал окисление под действием НБК нескольких представителей углеводородов общей формулы СпН2 п [6, 11]: нормальных октена и децена-1, «диизобутилена» (представляющего смесь, содержащую главным образом 2,4,4- триметилпентен-1 и 2,4,4-триметилпентен-2) и тетраметилэтилена. Все они давали соответствующие окиси, которые автору удалось

выделить |

с выходами 60—70%. Строение окисей было |

доказано |

путем их |

гидратации подкисленной водой в гликоли, |

которые |

з |

|

|

Таким образом, следует считать, что реакция Прилежаева открыта в 1908 г., а не в 1909 г., как это приводится в большинстве источников (например, [ 1 5 - 1 8 ] ) .

16

действием ZnCl 2 |

переводились в карбонильные |

соединения: |

|||||

1) сп н2 п + 1 сн=сн2 |

СвН,СОзН |

|

|

|

|

|

|

|

> сп н2 п + 1 С Н — С Н , |

|

|

|

|||

|

|

|

О |

|

|

|

|

|

|

|

н+ I Н2 0 |

|

|

|

|

|

|

С п Н 2 п - ц С Н — С Н 2 |

- н 2 о |

|

|

у 0 |

|

|

|

— - > С П Н |

СНз— С |

||||

|

|

|

он он |

(и |

= 6,8) |

и |

|

|

|

|

|

|

|||

2) |

; |

Hao-CeHie + C 6 H 6 C 0 3 H |

I: |

СНз |

|

||

|

|

|

|

|

i |

I |

|

(СНз)зС—СН—С(СН3 )2 |

|

(СНг )зССН2 С |

С Н 2 |

||||

\ / |

|

|

|

|

|

\ |

/ |

0 |

н+ |н2 о |

|

Н + 1 Н * ° |

0 |

|

||

|

СНз |

|

|

|

|

СНз |

|

(СНз)зССНОН—С—ОН |

|

( С Н 3 ) з С С Н 2 С — С Н 2 О Н |

|||||

^ С Н з |

|

znci4 |

^ О Н . |

||||

|

|

|

|

|

|

|

О |

|

|

|

|

( С Н 3 ) з С С Н 2 С Н - С ^ |

|||

|

|

|

|

|

|

СНз |

и |

3) (СНз) 2 С=С(СНз) 2 |

- |

(СНз)2 С |

С(СНз)2 — |

( С Н 3 ) 2 С - С - ( С Н з ) 2 |

|||

|

|

\ |

/ |

|

I I |

|

|

ООН он

Ученый отмечал: «Реакция эта идет только в одном направлении, избыток перекиси не входит в реакцию и может быть разрушен прибавлением нового количества углеводорода. Благодаря этой особенности окислителя, выходы окисей приближаются к теоре тической величине, принимая, конечно, во внимание неизбежные потери вещества при нейтрализации бензойной кислоты, отгонке растворителя и фракционировании Наконец, условия окис ления таковы, что совершенно устраняются побочные процессы, так как реакция совершается в безводной среде, при низкой тем пературе и в отсутствие изомеризующих веществ, т. е. прибли жается по типу к условиям окисления в нейтральной среде.

Принимая во внимание все эти данные, можно полагать, что

гидроперекись бензоила явится достаточно надежным реактивом на этиленовую связь углеводородов ряда СП Н2 П 4 , за исключением соединений с сопряженной системой двойных связей. Применяя ее ... мы имеем возможность почти с титрометрической точностью определять количество двойных связей в углеводороде.» [6, стр. 99].

Теперь мы знаем (см. главу I I ) , что при окислении НК три- и

тт |

тт |

• |

F V . публичная |

! |

Подчеркнуто |

Прилежаевым. |

| |

^ ^ . • { в х н м ч е с к с * |

| |

6tt«tft*«?e;.a CCCf- ,