книги из ГПНТБ / Максимов С.Н. Инженерные сооружения (с основами строительного дела) учеб. пособие

.pdfнад образованием естественных сводов в незакрепленных выработ ках. По этой гипотезе в породе над выработкой образуется раз гружающий свод, передающий давление вышележащей толщи на породы, слагающие бока выработки. В этом случае на крепь да вит только вес пород, отделившихся от массива в объеме контура ЛОВ, называемом сводом обрушения и имеющим высоту h (рис. 156). Разные авторы предлагают разные способы определе ния величины высоты свода обрушения.

Рис. |

156. Схема |

разгружающего |

Ргс. |

157. |

Схема |

свода |

обрушения |

|

свода: |

2 — свод обру |

|

и |

призм |

сползания |

|

/ — разгружающий свод; |

|

|

|

|

|

||

|

шения |

|

|

|

|

|

|

В СССР наибольшее распространение и признание имеет ги |

|||||||

потеза |

проф. М. М. Протодьяконова, |

предложенная |

им еще в |

||||

1908 г., по которой все горные породы можно рассматривать как тела невязкие, характеризуемые условным показателем «кажу щийся коэффициент трения», или «коэффициент крепости», учи тывающим как силы трения, так и сцепления.

М. М. Протодьяконов рассматривает условия устойчивости равновесия свода обрушения ЛОВ под действием равномерно распределенного вертикального давления. При этом считается, что этот свод имеет параболическое очертание с высотой h, равной

где / — ширина выработки (рис. 156); f — коэффициент крепости породы.

Полное давление на крепь определяется как полный вес по роды в объеме свода обрушения:

Р . =— l-h-y = — уР,

3 3/

где у — объемный вес породы.

260

Величину коэффициента крепости можно определять: для несвязных пород

/' = tgcP ;

для связных пород

f = tg Ф ■g С .

а

для массивных (скальных и полускальных) пород

£ __ 7?сж

'~ 100 ’

где if — угол внутреннего трения; С—сцепление, кг/см2; о—сжи мающее давление, при котором определялось сопротивление сдви

гу; R, ж — предел |

прочности на сжатие (кубиковая прочность), |

кг/см2, с учетом |

условий залегания, трещиноватости и т. п. |

Опыты на моделях, выполненные еще М. М. Протодьяконовым, показали, что образование разгружающего свода возможно при заглублении выработок на глубину не менее двойной высоты сво да обрушения. По другим данным, это имеет место при глубинах более 2,5 ширин подземной выработки.

В породах, при которых в боках выработки возможно обра зование плоскостей сползания, расчетный пролет свода обрушения увеличивается на длину двух призм сползания (рис. 157) и может быть определен по формуле

L = /-:-2A0tg(45--^-),

где ho — высота выработки; ф — угол внутреннего трения породы. В этом случае высота свода обрушения будет соответственно

равна

Однако следует отметить, что величины горного давления, рас считанные по большинству современных гипотез, в том числе и по гипотезе М. М. Протодьяконова, часто дают довольно значительные расхождения с натурой. Это происходит главным образом потому, что эти гипотезы не учитывают влияние на горное давление таких факторов, как неоднородность свойств пород, условия залегания, трещиноватость, способы проходки, срок нахождения выработки во временном креплении, жесткость крепи и т. п.

В результате нарушения выработкой существовавшего на пряженного состояния происходит перераспределение напряжений, выражающееся, в частности, в возникновении около контура вы работки зон концентрации сжимающих напряжений, а на некото рых участках зон растягивающих напряжений.

При решении практических задач аналитическими методами приходится принимать во внимание, что концентрация напряжений по контуру выработки может приводить к образованию в породе пластических зон, в пределах которых следует учитывать не только

261

упругие, но и пластические деформации. Кроме того, при аналити ческом определении распределения напряжений трудно учесть ани зотропность свойств пород, вызванную не только различием этих свойств по разным направлениям, но и влиянием трещиноватости, условий залегания и т. п. Поэтому аналитические методы, основан ные на теории упругости и пластичности, при всей строгости ма тематической стороны часто не дают достаточно точного решения задачи определения горного давления.

Вторую группу методов определения величины горного давле ния составляют методы лабораторного моделирования. Среди них можно отметить методы центробежного моделирования (Покров ский, Федоров, 1953), оптического измерения напряжений (Трумбачев, 1955) и метод эквивалентных материалов (Кузнецов, 1948), Последние два метода нашли весьма широкое применение при оп ределении горного давления. Этими методами было исследовано горное давление на облицовку тоннелей и станций Ленинградского метрополитена, ряда глубоких горных выработок при разработке полезных ископаемых, а также гидротехнических тоннелей и под земных гидроэлектростанций.

Однако даже самые совершенные лабораторные исследова ния, являясь важным этапом в определении горного давления, не исключают необходимости проведения полевых опытов по изме рению горного давления в тоннелях.

Непосредственное измерение горного давления в тоннелях дает наиболее правильное представление о его величине, но для этого требуется готовая выработка. Это обстоятельство затрудняет получение данных о горном давлении, нужных для проектирования обделки. В связи с этим в особо ответственных случаях в процессе проектирования и изысканий приходится закладывать опытные участки тоннеля полного профиля и на них определять величины горного давления.

Для проверки величин горного давления, принятых в расчет при проектировании, производят замеры его в процессе проходки тоннеля. Это осуществляют путем измерения напряжений, разви вающихся в элементах крепления и проявляющихся в деформаци ях конструкции крепления, а также путем измерения контактных давлений на отдельные элементы крепи или обделки.

Наиболее распространенными приборами для измерения на пряжений, используемые при замерах горного давления, явля ются электроакустические (струнные) тензометры и динамометры, разработанные впервые в СССР проф. Н. Н. Давиденковым в на чале 30-х годов. Работа этих приборов основана на свойстве звуча щей струны однозначно менять частоту своих колебаний при' из менении натяжения. Эти приборы закладывают внутрь тела обли цовки или элементов крепления и при помощи дистанционного из мерения определяют их напряженное состояние.

Для измерения напряжений на поверхности облицовки или элементов крепи на них наклеиваются проволочные датчики __

2 6 2

электротензометры сопротивления. Датчик, плотно приклеенный специальным клеем к поверхности элемента крепи, деформируется вместе с крепью и меняет свое электросопротивление, которое из меряется с помощью очень чувствительного электрического моста.

Для этих же целей применяют покрытие поверхности элемен тов крепи пленками оптически активного материала — эпоксимала. Измеряя методом фотоупругости двойное лучепреломление, полу чают данные о напряженном состоянии крепи.

Кроме этих методов широкое распространение в практике тон нелестроения получила закладка в толщу бетона обделки специ альных тензометров и определение деформаций бетона, установка специально разработанных для этих целей динамометров и дина мометрических стоек.

Как в отечественной, так и в зарубежной практике тоннеле строения имеется большой опыт натурного измерения горного дав ления.

Расчет тоннельных обделок

Расчеты тоннельных обделок основаны на законах строитель ной механики и производятся при проверке прочности облицовки.

Особенностью статической работы тоннельной обделки являет ся участие в ней окружающей ее породы. Чем крепче порода и чем плотнее прилегает к ней облицовка, тем большее сопротивление оказывает порода деформациям облицовки, облегчая тем самым ее статическую работу.

Основные нагрузки, действующие на тоннельную обделку; гор ное давление, собственный вес обделки, вес забутовки (между об делкой и породой), давление напорных вод (если таковые име ются), внутреннее давление воды в тоннеле (для гидротехнических тоннелей) и давление цементного раствора, нагнетаемого за об делку.

Преобладающая нагрузка, действующая на обделку транспорт ных тоннелей,— это горное давление, а для гидротехнических (осо бенно напорных),— кроме того, напор внутри обделки тоннеля.

Точное определение величины горного давления является за дачей очень трудной, но она еще больше усложняется тем, что горное давление изменяется во времени. Другие нагрузки, дей ствующие на тоннельную обделку, также не вполне определенны.

Значительные трудности представляет собой определение де формационных свойств пород в массиве особенно при анизотроп ности строения и рассеченности его различными системами трещин.

Расчеты тоннельных обделок производятся исходя из следую щих теоретических предпосылок:

I. Свод рассчитывается как трехшарнирная арка, находящая ся в предельном равновесии под действием горного давления и собственного веса.

263

II. Учитывается упругость свода, но пяты его принимаются не подвижными.

Обе эти предпосылки не учитывают влияния породы как упру гой среды и окружающая обделку порода рассматривается только как среда, создающая нагрузку.

III. Учитывается влияние среды, окружающей обделку, как облегчающей работу подземной конструкции. Свод рассматривает ся как бесшарнирный при неподвижных опорах, а боковая стена обделки как жесткая система, воспринимающая давление грунта. Принимается в расчет трение по подошве фундамента стены.

IV. Тоннельная обделка рассматривается как упругая система в упругой среде и исследуется совместная работа свода, стен и грунта. При этом принимается гипотеза Винклера о том, что грунт — это упругая среда с линейной зависимостью между де формацией и напряжением.

На основе этих теоретических положений был разработан це лый ряд методов, широко применявшихся в практике тоннелестрое ния с 1934—1935 гг. и до начала 50-х годов. Общим их недостатком является принятие гипотезы Винклера, несостоятельность которой была доказана многими советскими учеными (Н. М. Герсевановым, В. А. Флориным и др.).

V. Учет влияния упругой среды проводится на основе методов теории упругости с принятием в качестве основных характеристик породы модуля продольной деформации и коэффициента попереч ного расширения. Расчеты, основанные на этой теоретической базе, несколько более сложны, чем перечисленные выше, но они лучше отражают действительные условия работы сооружения во взаимо действии со средой, поэтому и являются в настоящее время наибо лее распространенными и применяемыми в самых ответственных случаях (Давыдов, 1950).

Для более простых и менее ответственных сооружений и в на стоящее время продолжают применять методы, использующие ги потезу Винклера (IV группа), как менее сложные, но достаточно хорошо зарекомендовавшие себя при относительно простых усло виях.

Типы тоннельных обделок

Тоннель без обделки может существовать лишь в сплошных крепких невыветрелых и устойчивых породах при отсутствии гор ного давления. Во всех остальных случаях тоннель закрепляется той или иной обделкой, несущая способность которой должна быть достаточной для того, чтобы выдержать горное давление.

П о с т е п е н и з а к р е п л е н и я в ы р а б о т к и тоннели можно разделить на: имеющие профиль без обделки, с обделкой только верха выработки, с обделкой без обратного свода и имею щие полную обделку с обратным сводом. Последняя представляет собой замкнутый контур, возводимый по всему периметру попереч

264

ного сечения, и состоит из фундаментов, боковых стен, верхнего свода и обратного свода. Такое же полное закрепление профиля имеют обделки кольцевого очертания.

Полная обделка с обратным сводом (см. рис. 154, б) приме няется преимущественно в слабых породах, в которых развивает ся большое боковое и подошвенное давление.

Обделка без обратного свода применяется в более прочных породах, в условиях отсутствия бокового и подо швенного давления и является одним из самых распростра ненных типов обделок.

Обделка только верха вы работки применяется сравни тельно редко, преимуществен но в прочных породах.

В конструктивном отношении все обделки тоннелей подразде ляются на монолитные и сборные.

Монолитные обделки сооружаются преимущественно при горных способах производства горнопроходческих работ, тогда как при индустриальном щитовом способе применяются сборные конструкции. При открытом способе сооружения тоннелей допу скается применение как монолитных, так и сборных типов обде лок. Сборные обделки в большинстве случаев имеют круговое очертание и закрепляют всю поверхность выработки, образуя зам кнутый профиль.

Материалом для монолитных обделок служат камень, бетон и железобетон.

Сборные обделки сооружают из металлических и железобетон ных тюбингов (рис. 158), бетонных и железобетонных блоков.

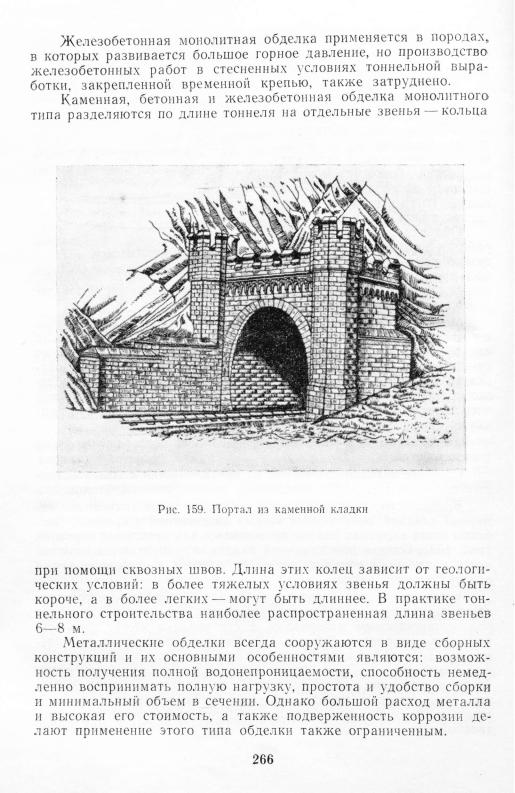

Большинство тоннелей старой постройки было закреплено ка менной кладкой, оказавшейся весьма долговечной и прочной. Осо бенно часто каменная кладка применялась для крепления порталов (рис. 159). Однако при каменной кладке ограничиваются возмож ности применения механизации работ, поэтому в настоящее время она применяется редко.

Бетон, заменяющий каменную кладку в современном тоннеле строении, является прекрасным монолитным, прочным и достаточно водонепроницаемым материалом, и его укладка может быть ши роко механизирована. Однако и он имеет ограничения в примене нии при тоннельном строительстве, так как не может воспринимать высокое горное давление сразу после возведения из него крепи (период твердения бетона продолжается некоторое время). Кроме того, при высоком горном давлении временная крепь занимает много места и укладка бетона в обделку оказывается затрудни тельной.

2 6 5

В настоящее время в тоннелестроении очень широко приме няют сборную железобетонную обделку, которая обладает всеми достоинствами металлической, но менее подвержена коррозии и более экономична.

Водоотводные устройства и гидроизоляция тоннелей

Защита тоннеля от подземных вод производится либо путем открытия свободного доступа вод в сооружение с последующим отводом их наружу, либо путем преграждения доступа их в тон нель созданием водонепроницаемой защитной изоляции.

Решения первого типа характерны для старых тоннелей, в ко торых закладывались специальные дренажи с выводом вод внутрь тоннеля. В этих случ-аях тоннель становился дреной для водонос ного горизонта и постепенно вокруг тоннеля возникал новый ре жим подземных вод. Это часто сопровождалось постепенным уве личением притока вод за счет растворения пород или механиче ского размыва и выноса мелкого заполнителя трещин и в конце

концов |

приводило к образованию за обделкой тоннеля каверн |

и |

п у с т о т . |

Все это ухудшало устойчивость пород вокруг тоннеля, а |

в |

ряде случаев приводило к обрушению отдельных глыб, местному резкому увеличению горного давления и даже разрушению обделки тоннеля. Поэтому в последние годы при постройке тоннелей при нимают меры к созданию водонепроницаемых обделок, с тем чтобы тоннель вносил минимальные изменения в режим подземных вод,

вокружающих тоннель горных массивах.

Впрактике тоннельного строительства в настоящее время

разработано много способов гидроизоляции обделки, среди кото рых основными и наиболее эффективными являются нагнетания цементного раствора или других веществ (например, битума или битумных эмульсий, силиката, специальных смол и т. п.) за обдел ку тоннеля. Такой способ позволяет достигнуть надлежащей защи ты тоннеля от притока в него воды и, кроме того, вообще суще ственно улучшает работу обделки как конструкции, воспринимаю

щей горное давление.

Другим способом является изоляция оклеенного типа, когда тоннельная обделка снаружи (между породой и сооружением) или внутри покрывается рулонным материалом (рубероидом, пергами ном, гидроизолом), приклеиваемым с помощью асфальтобитумных мастик — клейбемасс. Этот способ при высоком качестве выпол нения очень эффективен и применяется при сооружении тоннелей ниже уровня грунтовых вод в слабых неустойчивых породах, глав ным образом при открытом способе производства горнопроходче

ских работ.

В некоторых случаях, преимущественно при малом водопритоке, успешными оказываются способы гидроизоляции в виде об мазки или штукатурки специальными составами и растворами.

2 6 7

Для металлической обделки применяются специальные спосо бы гидроизоляции — промазывание гидроизоляционной пастой кон тактных поверхностей между элементами, чеканка свинцом, запол нение специальным изолирующим материалом и т. д.

Порталы и оголовки

Входы в тоннель обычно закрепляются и обделываются в виде оголовков или порталов.

Под оголовком понимают конструктивно оформленное легкое крепление торцовой части входного звена тоннельной обделки. Ус траивают оголовки тогда, когда породы, слагающие лобовой и бо

ковой |

откосы входной |

выемки, достаточно прочны и устойчивы. |

В |

случаях, когда |

нужно обеспечить устойчивость лобовых и |

боковых откосов входной выемки, а также отвести от тоннеля по верхностные и атмосферные воды, стекающие с этих откосов, со оружают порталы (см. рис. 159). В соответствии с назначением портал представляет собой архитектурно оформленную подпорную стенку, сооружаемую из камня, бетона или железобетона.

Ввиду того что порталы и оголовки всегда располагаются в породах, подвергающихся склоновым процессам, а также в зоне выветривания, определение устойчивости их является сложной задачей.

§ 4. ВИДЫ ТОННЕЛЕЙ

Железнодорожные тоннели

Железнодорожные тоннели являются элементом железной до

роги, который очень трудно реконструировать, поэтому |

их |

строят |

с учетом достаточно отдаленной перспективы развития. |

на |

одно- |

По числу путей железнодорожные тоннели делятся |

и двухпутные. Выбор числа путей в тоннеле определяется не толь ко числом путей на железной дороге, но н особенностями инженер но-геологических условий. Так, иногда может оказаться более вы годной и целесообразной прокладка двух однопутных тоннелей вместо одного двухпутного.

Продольный (руководящий) уклон тоннеля не должен превы шать 15°/оо на линиях I и II категорий и 20%0 на линиях III кате гории, а минимальный должен быть не менее 3%0. Горизонтальные участки тоннеля по длине не могут превышать 200—400 м.

Обделка железнодорожных тоннелей может быть несущей, т. е. воспринимающей горное давление, или может выполнять роль оболочки, выравнивающей неровности поверхности выработки в скальных породах или предохраняющей их от выветривания. Вы бор формы, конструкции и материалов обделки зависит от инже нерно-геологических н гидрогеологических условий по трассе тон неля, размеров сечения и способов производства горнопроходче ских работ.

2 6 8

Внутренние размеры тоннельных обделок зависят от действую щих «Габаритов приближения строений подвижного состава же лезных дорог колеи 1524-мм» (ГОСТ 9238—59).

Метрополитены

Существуют два основных типа метрополитена: надземный и подземный.

По своему назначению метрополитены служат для перевозки пассажиров, хотя известны и специальные грузовые линии (Чи каго) .

Рис. 160. Двухсводчатая станция метрополитена

Глубина заложения сооружений метрополитенов колеблется обычно от 5—б до 80 м, причем различают метрополитены мелкого (до 10 м) и глубокого (свыше 30 м) заложения.

Все пути метрополитена, во избежание скопления воды, долж ны иметь уклоны не менее 3%0 на перегонах и не менее 2%о на станциях. Максимально уклоны достигают 53%о.

Вчисло сооружений метрополитена входят перегонные одно-

идвухпутные тоннели и станционные тоннели. Кроме того, имеют ся особые экскалаторные (наклонные) тоннели, а также тоннели служебные, вентиляционные и шахты.

Станции располагаются на различном расстоянии друг от дру

га, в центре города они бывают чаще, ближе к периферии — реже. Среднее расстояние составляет 1000—1500 м (максимальное 2500 м). В некоторых старых европейских метрополитенах мини мальные расстояния между станциями равняются 200 м.

По своей конструкции и схеме станции могут быть весьма раз личными. Выбор той или иной конструкции зависит от назначения (конечная, пересадочная или промежуточная), напряженности пас

269