книги из ГПНТБ / Максимов С.Н. Инженерные сооружения (с основами строительного дела) учеб. пособие

.pdfВ районах сильного волнения при высоте волн более 5 м для обеспечения устойчивости откос нужно покрывать глыбами камня весом более 15 т. Получение таких естественных блоков — моноли тов часто не представляется возможным, и тогда откосные соору жения возводят из наброски сортированного камня с покрытием откосов бетонными массивами весом до 50—60 т (рис. 104).

Рис. 104. Каменнонабросное сооружение с покрытием откоса кладкой из массивов

Если в районе строительства нет камня, пригодного для ка менной наброски, то сооружения этого типа возводят целиком из наброски искусственных массивов, имеющих форму параллелепи педов, тетраподов и т. п. Для таких сооружений, возводимых на слабом основании (на мягких и неустойчивых грунтах), обяза тельно устройство каменнонабросной, а в ряде случаев и песчано гравийной постели.

В речных и водохранилищных портах, где не развиваются большие волны, оградительные сооружения строят в виде песча ных намывных сооружений с откосами, укрепленными бетонными плитами, мощением и т. п.

Вертикальные оградительные сооружения гравитационного ти па представляют собой массивные стены, поэтому обычно их уста навливают на песчано-гравийную или каменнонабросную подго товку— постель, назначение которой состоит в более равномерном распределении давления на грунты основания, а также в защите их от размыва под подошвой стены и вблизи нее водой, разбиваю щейся о стену. По конструкции тело сооружения может предста вить собой кладку из бетонных массивов, массивов-гигантов и т. п. Наиболее устойчивы против воздействия сильных волнений мас сивы-гиганты, представляющие собой железобетонные оболочкипонтоны, загружаемые песком, гравием, камнем или бетоном. Большие размеры (7—10 м в ширину, до 15 м в длину и 8—10 м в высоту) и вес ящиков-оболочек, представляющих собой отдель ные элементы конструкции, позволяют получать исключительно тяжелые блоки, устойчивые даже в тяжелых штормовых условиях. В практике портового строительства эта конструкция нашла очень широкое применение.

180

В последние годы наряду с массивами-гигантами широко ста ли использоваться сваи-оболочки. Это стало возможно благодаря применению вибрационного метода погружения. Применение дан ного типа сооружения часто оказывается более экономичным, чем применение гравитационных, так как позволяет сократить объем бетона подводной части сооружения и заменить часть его более

а |

б |

в |

{J |

Рис. 105. Типы вертикальных |

причальных |

||||

|

сооружений: |

|

|

|

||

|

а — гравитационная причальная стенка; |

б — пирс |

||||

|

на колоннах-оболочках; |

в--свайная |

набереж |

|||

|

ная; |

г — шпунтовая набережная |

|

|

||

дешевым грунтом (в |

случае ячеистых |

шпунтовых |

цилиндров |

или |

||

тонкостенных бетонных оболочек, заполняемых грунтом). |

для |

сто |

||||

П р и ч а л ь н ы е |

с о о р у ж е н и я |

предназначаются |

||||

янки судов при портовых погрузочно-разгрузочных операциях. В морских портах это преимущественно вертикальные сооружения (рис. 105), тогда как в речных портах, расположенных на реках со значительным колебанием горизонта вод, — также и откосные. Сооружения, представляющие собой обделку берега реки, портово го бассейна или другого водоема, называют набережной. Рейдовые причальные сооружения могут выполняться в виде пирсов.

По конструктивным особенностям набережные и пирсы могут быть гравитационными, свайными и смешанного типа. Строят их из бетона, железобетона, камня и дерева, часто с применением металлоконструкций, однако в современных сооружениях преоб ладает бетон и железобетон (по возможности с применением сбор ных элементов). Среди этих сооружений широко распространены свайные конструкции, что является во многих случаях следствием особенностей геологического строения береговых территорий, в пределах которых в верхних горизонтах часто развиты грунты с низкой несущей способностью. Поэтому для надежного опирания сооружений сваи погружают до более глубоколежащих пород. В

181

речных и водохранилшцных условиях при малых колебаниях го ризонта вод в водоеме, а также при малой высоте набережной над

уровнем |

воды применяют |

шпунтовые заанкеренные стенки (рис. |

||

"105, |

г). |

|

|

|

суда |

В крупных морских портах, где к причалу должны подходить |

|||

с |

глубокой осадкой, |

причальные |

сооружения выполняются |

|

в виде высоких и мощных |

конструкций |

(гравитационных подпор- |

||

б

Рис. 106. Продольные волноломы:

а — незатопленный; б — затопленный

ных стен — набережных, высоких свайных пирсов и т. п.). При их расчете учитываются не только нагрузки, создаваемые распором грунта за стеной сооружения и навалом судна, но и нагрузками от погрузочно-разгрузочных механизмов, сухопутных транспортных средств и т. п. Во многих случаях в целях экономии материалов

их делают «сквозной» (рис. 105, б, в) конструкции. |

служат для |

|

Б е р е г о у к р е п и т е л ь н ы е |

с о о р у ж е н и я |

|

защиты берега и примыкающих территорий от разрушительного действия волн и течений. В ряде случаев их применяют также и для расширения городских и портовых территорий.

Для морских берегов наиболее мощным разрушающим фак тором являются волны, поэтому берегоукрепительные сооружения направлены преимущественно против действия этих сил. Здесь су ществуют два способа защиты: п а с с и в н а я , когда возводят волнозащитные сооружения, воспринимающие на себя энергию волн и гасящие ее; и а к т и в н а я , когда возводят сооружения, задерживающие наносы, в результате чего образуется защитная полоса пляжа, на которой разрушается волна, подходящая к бере гу. При первом способе берег одевают мощными подпорными обычно гравитационными стенами с крутокриволинейными мор скими гранями. Такие сооружения можно возводить главным об разом на прочном устойчивом основании. При втором способе создается система поперечных сооружений — бун и продольных вол ноломов (затопленных или незатопленных; рис. 106), удерживаю

182

щих и накапливающих наносы, образующие пляжную зону. Воз ведение таких сооружений возможно при любых геологических ус ловиях берега, хотя конструкция сооружений будет выбираться исходя из конкретных особенностей геологической обстановки. Второй способ, если удается сразу создать достаточную ширину пляжной зоны, оказывается весьма эффективным.

Рис. 107. Массивные подпорные стенки набережных

Укрепление речных берегов в пределах городских и порто вых территорий, так же как и берегов внутри морских портов, про изводится с помощью подпорных стен различной конструкции. Во многих случаях это массивные подпорные (рис. 107) или более легкие «одевающие» стенки, основным назначением которых яв ляется защита берега от размыва течением и небольшим волне нием. Кроме того, эти сооружения создают благоустроенную при брежную территорию — набережную, используемую для транс портных и других целей. Во многих населенных пунктах и горо дах набережные входят в комплексы парковых зон и зон отдыха. Таковы набережные в городах-курортах Сочи, Ялте и других, а также в Москве, Ленинграде, Волгограде и других городах. В настоящее время берегоукрепительные сооружения набережных возводят преимущественно из бетона и железобетона, применяя в отдельных случаях декоративные камни (гранит и др.) в каче стве отделочных материалов.

По степени технического совершенства безрельсовая дорож ная сеть может быть разделена на три основные группы.

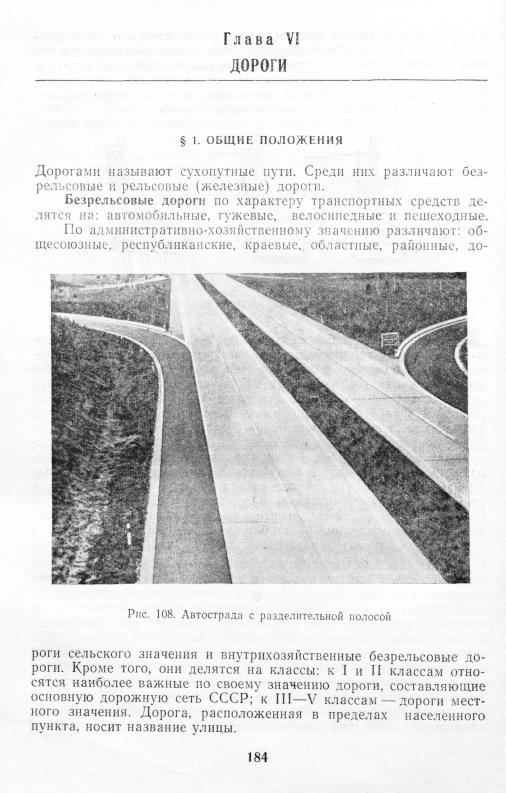

A. Д о р о г и в ы с ш е г о т е х н и ч е с к о г о т ипа , по кото рым движение транспорта проводится по специальному земляному полотну с разделенной проезжей частью для скоростного автомо бильного движения в каждом направлении (рис. 108). Проезжая часть этого типа дорог создается из высокопрочных материалов, обеспечивающих круглогодичное движение с большими скоростями при длительном сроке службы. Водопропускные сооружения стро

ятся капитального типа. Пересечение этих дорог |

с другими |

осу |

ществляется в разных уровнях. |

|

|

Б. Д о р о г и с р е д н е г о т е х н и ч е с к о г о |

т ипа , по |

ко |

торым движение также проводится по специальному полотну с жестким покрытием и с водопропускными сооружениями. Движе ние по этим дорогам обеспечивается круглый год.

B. Д о р о г и н и з к о г о т е х н и ч е с к о г о т и п а также имеют специальное земляное полотно или представляют собой есте ственную поверхность, приспособленную для проезда транспорта. На дорогах этого типа иногда производится улучшение грунта до бавками гравия или песка, а водоотвод обеспечивается простей

шими приспособлениями. В период интенсивного увлажнения |

(вес |

|||||||

ной и осенью) проезд по таким дорогам может |

прерываться. |

Эти |

||||||

дороги обычно называют |

г р у н т о в ы м и. |

|

|

|

|

|

||

В таблице 1 приводятся основные технические характеристики |

||||||||

автомобильных дорог разного класса. |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

Т а б л и ц . -) |

1 |

|

Характеристики автомобильных дорог |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

Классы дорог |

|

|

||

|

|

|

I |

II |

Ш |

IV |

V |

|

Расчетная скорость движения |

для легковых |

|

|

|

|

|

||

автомобилей, км/час................................ |

|

|

120 |

100 |

80 |

6 0 |

40 |

|

Число полос движ ения..................................... |

|

|

4 |

2 |

2 |

2 |

2 |

|

Ширина полосы движения, м |

................... |

3 , 5 |

3 , 5 |

3 , 5 |

3 , 0 |

2 |

, 7 5 |

|

Ширина проезжей части, м |

не......................менее, м |

1 4 , 0 |

7 , 0 |

7 , 0 |

6 , 0 |

5 , 5 0 |

||

Ширина земляного полотна |

. . 2 3 . 0 |

1 2 , 0 |

1 1 , 0 |

1 0 , 0 |

9 , 5 |

|||

Наибольший допустимый |

продольный |

\к- |

|

6 |

|

|

|

|

лон, % .............................................................. |

|

|

4 |

5 |

7 |

9 |

|

|

Железные дороги по характеру обслуживания нужд народно го хозяйства делятся на дороги общего и необщего пользования. Первые, или магистральные, железные дороги обслуживают все ведомства и организации, а вторые используются в качестве подъ ездных путей к предприятиям, пристаням, складам и т. п., а также в качестве внутризаводских или внутрикарьерных.

1 8 5

Железные дороги по ширине колеи делятся на дороги нор мальной (широкой) и узкой колеи. В СССР ширина нормальной колеи равна 1524 мм, а в странах Западной Европы (в том числе в социалистических) — 1435 мм. Узкоколейные железные дороги строят шириной колеи 750, 900 и 1000 мм. Обычно эти дороги име ют специальное назначение и применяются на торфоразработках и лесозаготовках, при горных работах и т. и. В качестве железных дорог общего пользования для перевозок пассажиров и грузов уз

коколейные дороги используются редко.

Существует ряд других специальных типов рельсовых дорог, большинство из которых еще не нашло широкого распространения. К их числу относятся, в частности, монорельсовые подвесные доро ги, получающие в настоящее время все большее признание как дороги больших скоростей. В некоторых странах уже построены такие дороги (Япония).

Комплекс дорожных сооружений, кроме собственно пути, включает в себя большое число разнообразных инженерных соо ружений и устройств. Это так называемые искусственные дорож ные сооружения — мосты, трубы и другие водопроводящие устрой ства, а также многочисленные сооружения, связанные с нормаль ной эксплуатацией дорог и состоящие из жилых зданий, ремонтных мастерских, вокзалов, депо, бензозаправочных станций и т. п. На железных дорогах таких сооружений больше, чем на безрельсовых, и они обычно более капитальные. Состав их, капитальность и т. п.,

взависимости от класса дороги, существенно различны.

Внастоящей главе рассматриваются только конструкции соб ственно путевых сооружений: земляное полотно и связанные с ним устройства; дорожная одежда (для безрельсовых дорог) и верхнее строение пути (для железных дорог); а также водопропускные

отверстия — трубы и малые мосты. Крупные мосты, эстакады и виадуки рассматриваются в главе VII «Мосты».

В ряде случаев безрельсовые и особенно железные дороги на отдельных участках или по всей длине располагают под землей, для чего строят тоннели. Это чаще всего имеет место при пере сечении дорогами горных районов, при строительстве подземных

городских железных |

дорог — метрополитенов, а также |

при вза |

|

имном |

пересечении |

улиц и проездов. Тоннели и их особенно |

|

сти как |

инженерных |

сооружений рассматриваются |

в главе X |

«Тоннели». |

|

|

|

В практике дорожного строительства, особенно при строитель стве грунтовых дорог и других дорог низших классов, при пере ходах территорий, где развиты болотные и другие слабые грунты, широко применяют методы мелиорации грунтов. К числу этих ме тодов относятся уплотнение (в том числе и с добавкой песчаного и гравийного материала), цементирование, силикатирование, смолизация, обжиг, применение гидрофобизирующих добавок и т. п. Эти методы в настоящем пособии не рассматриваются, так как сту денты специальности «грунтоведение и инженерная геология» в

186

своем учебном плане имеют специальный курс «физико-химические методы укрепления грунтов».

§ 2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Дороги как инженерные сооружения, приспособленные для движения тех или иных колесных экипажей, известны с глубокой древности. В зависимости от природных условий, в том числе и геологических, в разных странах строились дороги разного назна чения и из различных материалов. Так, к периоду Римской им-

Рис. 109. Римская дорога. Средняя часть предназначена для передвижения пехоты, боковые части — для конницы и обозов

перии относятся находки весьма совершенных конструкций камен ного покрытия дорог (рис. 109). На территории нашей страны так

же известны |

находки, свидетельствующие о существовании дорог |

|

в |

доскифское |

и скифское время. В более поздние века (XI—XV) |

в |

Суздале и |

Новгороде было развито каменное мощение дворов |

и площадей. Однако для этого и более позднего периода русского

дорожного |

строительства характерно широкое применение дерева |

в качестве |

строительного материала. В 1820 г. инженером |

В. П. Гурьевым была изобретена торцовая мостовая, примененная в ряде городов России, а впоследствии в Европе и Америке. Одна ко ввиду недолговечности деревянных покрытий от их использова ния стали постепенно отказываться и начиная с конца XVIII в. в России стало широко применяться каменное покрытие дорог.

Первые русские рельсовые дороги с конной тягой были по строены в конце XVIII — начале XIX вв. на Алтае и Урале. Пер вая железная дорога общего пользования протяжением 27 км (Пе тербург— Павловск) была построена в 1836—1837 г. В 1860 г. в России было построено уже 1600 км железных дорог (включая первую магистральную дорогу Петербург—Москва протяжен ностью 650 км).

Быстрое развитие железнодорожного строительства во второй половине XIX в. вызвало замедление в строительстве безрельсо вых дорог, поэтому по всей территории России в 1913 г. было по строено всего 27 тыс. км дорог с каменным покрытием, тогда как уже к 1900 г. протяженность железных дорог превышала 53 тыс. км.

187

После Великой Октябрьской социалистической революции в строительстве как железных, так и безрельсовых дорог произошел резкий перелом. Развитие автомобильной промышленности и всего народного хозяйства создали условия для бурного роста и качест венного улучшения всех видов дорожного строительства. Была со здана промышленность строительных материалов, разработана технология механизированного дорожного строительства и созда ны конструкции современных покрытий и сооружений. Это было сделано с учетом различия в назначении дорог и в соответствии с особенностями природной (геологической, гидрогеологической и

климатической) обстановки различных районов нашей |

страны. |

||

В настоящее время СССР обладает одной из наиболее совер |

|||

шенных |

систем железных |

дорог, электрифицированных |

на очень |

большой |

протяженности |

и обеспечивающих народное |

хозяйство |

быстрой и надежной транспортной связью. Автомобильные дороги с жестким покрытием образуют густую сеть в европейской части Союза и быстро развиваются в других его областях. Строитель ство дорог ведется на высокой механизированной базе с широким применением сборных конструкций, современных материалов (же лезобетона и бетона) и созданием прочных и надежных сооруже ний, которые работают длительное время в сложных и суровых природных условиях нашей необъятной страны.

Это стало возможным благодаря развитию нашей отечествен ной науки по железнодорожному и автодорожному строительству. Большую роль в совершенствовании всех видов дорожного строи тельства сыграло развитие советского дорожного грунтоведения и инженерной геологии.

§ 3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОГ

Всякая современная дорога представляет собой сложный ком плекс инженерных сооружений, предназначенных для длительного транспортного использования, причем учитывается как современ ная необходимость, так и перспектива развития перевозок. Реше ние о строительстве дороги принимается после проведения спе циальных изысканий и составления проекта.

Изыскания и проектирование дорог делятся на экономические и технические. Первые определяют тип дороги, грузонапряжен ность и т. п., на основании чего выбираются основные параметры дорожных сооружений. Технические изыскания включают топогра фические, гидрологические и инженерно-геологические исследова ния, дающие характеристику природных условий по трассе соору жений, включая и обеспеченность местными строительными мате риалами. В целях выбора оптимального решения проект дороги особенно на ранних стадиях проектирования, составляется в нес кольких вариантах.

Проектирование всех видов дорог ведется в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП), а

188