книги из ГПНТБ / Григорьев Э.П. Теория и практика машинного проектирования объектов строительства

.pdfП редседатель Постоянной комиссии правления СА СССР по промышленному строительству Г.М.Орлов говорил: "На долю архи тектора выпадает задача настолько овладеть технологическими особенностями производственного процесса, чтоб на основе их профессиональных знаний предложить наиболее целесообразное

ипрогрессивное объемно-планировочное решение,, удовлетворяющее

итехнологическим, и строительным требованиям. Успешное раз

решение |

этой |

задачи - залог |

авторитета архитектора и содру |

||

ж ества |

в его |

|

дальнейшей |

работе |

с технологом". Директор |

ЦНИИпромзданий |

К.Н .Карташ ов указывал на то, что "архитекторы |

||||

всегда |

являлись |

новаторами |

в работе над промышленными зда |

||

ниями, |

всегда |

со |

своей стороны выдвигали новые типы зданий, |

||

которые |

улучшали |

и технологическую |

компоновку производства". |

||

Среди других примеров он упомянул опыт сотрудничества

ЦНИИпромзданий |

и Гипротяжмаша п-о разработке |

круглого здания |

|||||||||||||||

диаметром |

2 0 0 |

м |

для |

автоматизированного предприятия |

тяжелого |

||||||||||||

машиностроения, которое, по |

признанию технологов, дало опреде |

||||||||||||||||

ленные |

эксплуатационные |

|

преимущества |

и |

было экономичнее |

||||||||||||

прямоугольного |

здания |

на |

15%. Заместитель директора ПНИИ- |

||||||||||||||

промзданий Н.Н.Ким говорил на этом |

совещании: "Только при |

||||||||||||||||

комплексном |

решении |

можно |

достигнуть |

лучших |

результатов и в |

||||||||||||

повышении |

|

прогресса, |

и в |

повышении эффективности капитальных |

|||||||||||||

вложений в промышленное строительство". |

|

|

|

|

|||||||||||||

Об |

огромном |

значении |

комплексных |

решений, предлагаемых |

|||||||||||||

архитекторами, |

говорили |

также зам еститель председателя комиссии |

|||||||||||||||

Правления |

|

СА |

СССР |

по |

промышленному строительству |

М .Е .О ст |

|||||||||||

ровский, |

главный |

|

архитектор |

института |

"Теплоэлектропроект" |

||||||||||||

С.М.Гершкович, |

|

главный |

|

архитектор |

Белпромстройпроекта |

||||||||||||

(г.М инск) |

А.Н.Рыминский |

и |

многие другие. Интересно сформули |

||||||||||||||

ровал |

свое |

|

отношение |

к |

проблеме |

комплексности арх.Лукьянов: |

|||||||||||

"Мы не можем отказаться |

от комплексного |

решения, в котором |

|||||||||||||||

сочетаю тся |

|

задачи |

архитектурного, |

технологического |

и строи |

||||||||||||

тельно-экономического |

|

значения. Решение такой комплексной |

|||||||||||||||

задачи |

с |

|

координацией |

различных |

вопросов |

при правильной их |

|||||||||||

постановке остается за архитектором". |

|

|

|

|

|||||||||||||

Участники |

совещания |

говорили о том, что уже в 1962 г. были |

|||||||||||||||

установлены |

|

должности |

главного архитектора проекта'(наряду |

||||||||||||||

с должностями |

главного |

|

инженера |

проекта), |

например |

в таком |

|||||||||||

крупном |

институте, |

как |

"Теплоэлектропроект". |

Чтобы |

добиться |

||||||||||||

этого, архитекторам приходилось проявлять определенную настой чивость, д о к а з ы в а т ь в соответствующих министерствах н е о б х о д и м о с т ь п р и з н а н и я з а а р х и т е к т о р о м в е д у щ е й р о л и (или 1котя бы равной с инж енером -технологом ). Главный

150

инженер |

ГПИ "Приднепровский промстройпроект", лауреат Ленин |

|||||||

ской премии В.Г.Канпщев |

рассказал |

на совещании, что в |

этой |

|||||

организации |

главным инженером проекта назначается архитектор. |

|||||||

Т акая |

организационная |

форма |

работы соответствует убеждению |

|||||

которое |

В.Г.Канищев |

сформулировал |

следующим образом: |

'М ы |

||||

считаем |

важнейшей задачей |

повышение роли |

архитектора в про |

|||||

мышленном |

проектировании |

и |

обеспечение з а |

ним ведущей |

роли, |

|||

что будет способствовать улучшению качества проектов". |

|

|||||||

Спустя |

шесть лет |

после Днепропетровского совещания |

кон |

|||||

цепция комплексного подхода архитектора к проектированию пром - зданий обсуждалась на Пятом семинаре Международного Союза архитекторов.* Этот семинар был посвящен вопросам промышлен ной архитектуры и роли архитектора в деле организации жизненной среды, предметного окружения человека.

На семинаре выступил секретарь Правления Союза архитекто ров СССР Н.Н.Ким. Его доклад "Контроль над окружающей сре дой" оказался в центре обсуждавшихся проблем. Говоря об огром ной роли, которую играет .промышленная архитектура в деле орга низации благоприятных для. человека условий работы и жизни

вСССР, Н.Н.Ким отметил также важную роль архитектора, ра

ботающего |

для промышленного строительства: 'Н а с могут |

упрек |

|||||||||||

нуть в том, что мы, |

архитекторы, обсуждаем здесь сложные |

||||||||||||

проблемы |

контрбля |

над |

окружением |

без |

физиков, технологов, |

||||||||

географов и других специалистов, чью роль |

в решении |

всех этих |

|||||||||||

проблем |

мы так высоко |

ценим. Однако нам не нужно оправды |

|||||||||||

ваться, |

поскольку |

профессия |

архитектора |

такова, что главную |

|||||||||

координирующую |

роль, в |

формировании |

предметного |

окружения |

|||||||||

и |

организации |

пространства |

для жизни человека в соответствии |

||||||||||

с |

его потребностями всегда |

играл |

и будет |

играть дальше |

архи |

||||||||

тек то р '. |

Последовательное проведение этой точки |

зрения |

во |

время |

|||||||||

работа |

семинара, |

при |

выработке |

его |

решений |

снискало |

среди |

||||||

прогрессивных |

архитекторов |

Запада |

глубокое уважение к |

совет |

|||||||||

ским представителям , еще больше укрепило авторитет нашей архи

тектурной школы.** |

|

|

|

Для того чтобы |

понять, каким образом |

архитектор "строит |

|

в го л о ве ' прообраз |

сооружения, |

соотнося цель и результат своей |

|

*Сетнар проходил 19-28 мал 1968 г. |

в г. Детройте, |

США. Тема семинара - |

|

"Эффективное влияние промышленной архитектуры на человека и ею жизненное окружение" [ 1 0 9],

**Автор настоящей книги непосредственно участвовал во всех официальных и рабочих дискуссиях в качестве переводчика и ассистента Н.Н.Кима.

151

деятельности особым |

образом , понять, как он учитывает при этом |

|||

то, что привносится в проект "со стороны" другими |

специалистами, |

|||

нужно, представляя себе характер |

мышления архитектора, |

отм е |

||

тить прежде всего его |

" а р х и т е к |

т о н и ч е с к у ю " |

с п е ц и |

ф и к у . |

Вчем она состоит?

1.Ф .Райт, основатель теории "органической архитектуры",

отстаивал принцип "изнутри |

наружу". Он писал: "Мы присту |

|||||

паем |

в |

делу, |

всегда имея в |

виду внутреннюю природу вещей, |

||

вырабатывая |

в своем |

воображении |

внешнюю форму, которая |

|||

была |

бы |

содерж ательна" |

[7 4 ]. |

Чтобы |

учесть этот важный мо |

|

мент в творчестве любого архитектора, нам нужно искать со

ответствующий |

язык |

в г л у б и н н ы х |

с л о я х |

|

е г о |

м ы ш |

||||||||||

л е н и я . Например, |

можно |

|

принять |

подтвержденную |

экспери |

|||||||||||

ментами |

гипотезу |

Н.И.Жинкина |

о существовании |

у |

человека |

|||||||||||

'я зы к а внутренней речи" |

[42] |

и проинтерпретировать это |

пред |

|||||||||||||

положение применительно к мышлению архитектора. |

Нас привле |

|||||||||||||||

кает установленное автором этого открытия |

свойство |

"внутрен |

||||||||||||||

ней речи* |

человек |

отраж ает |

предметы внешнего |

мира |

при воз |

|||||||||||

никновении некоторой |

новой, |

|

н е о б ы ч н о й |

д л я |

|

н е г о |

с и |

|||||||||

т у а ц и и , |

используя |

при этом так |

называемый |

|

" п р е д м е т |

|||||||||||

н о - и з о б р а з и т е л ь н ы й |

|

код " . |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

2. Д ругая |

гипотеза |

состоит |

в том, |

что |

|

"слова" этого языка |

||||||||||

должны |

быть |

элементарно |

простыми. "М ыслите |

простыми ка |

||||||||||||

тегориям и,-- говорил учитель Ф .Райта, Л.Салливэн, |

имея в виду, |

|||||||||||||||

что целое может быть сведено к |

своим |

частям |

и простейшим |

|||||||||||||

элементам |

только |

на |

основе простых |

и |

ясных |

принципов. - |

||||||||||

Делайте так для того, |

чтобы |

идти от |

общего |

к |

частному, |

|||||||||||

никогда их не путая, иначе запутаетесь сами". Мы уже |

частично |

|||||||||||||||

отмечали |

этот |

момент |

операционального |

мышления |

архитек |

|||||||||||

тора, говоря о принципе |

"ордера" |

и об |

|

"инвариантной |

типо |

|||||||||||

логии ' |

(п .1 - 2 гл .П ). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

3. В приведенном |

высказывании |

основателя чикагской |

архи |

|||||||||||||

тектурной |

школы |

кроется |

смысл |

и |

нашей третьей гипотезы : |

|||||||||||

архитектоническое |

мышление |

основано |

|

н а д и а л е к т и к о |

||||||||||||

д е д у к т и в н о й |

|

л о г и к е , |

|

воспроизводящей |

"органическое |

|||||||||||

целое на основе абстракций отдельных |

сторон предмета". |

Такой |

||||||||||||||

способ логического мышления назы вается |

также |

методом |

"вос |

|||||||||||||

хождения от абстрактного к |

конкретному" |

[4 3 , 1 0 |

0 ]. |

|

|

|||||||||||

. 4 . Наконец, необходимо найти научное объяснение |

еще |

одной - |

||

психологической |

стороне |

мышления архитектора: |

его |

умению, |

используя особенности |

ситуации, делать наиболее "сильный" |

|||

ход в решении |

стоящей |

перед ним задачи, умение видеть н а- |

||

152

|

иболее |

верное, |

остроумное |

решение. Одним из существенных |

|||||||||||

|

моментов |

нахождения |

наиболее "сильного" решения архитек |

||||||||||||

|

турной задачи является элемент случайности. Однако нас больше |

||||||||||||||

интересует |

здесь |

факт наличия |

закономерной стороны |

мышле |

|||||||||||

|

ния, |

присутствующей |

не как |

"дарование", а как |

|

способность, |

|||||||||

которую |

можно воспитывать, |

тренировать, наращивать и сооб |

|||||||||||||

щать |

другим. |

Внешне это качество деятельности |

архитектора |

||||||||||||

выглядит |

как |

его |

координирующая |

и консолидирующая |

миссия. |

||||||||||

К.Доаксиадис |

назы вает |

это |

качество "мужеством" архитек |

||||||||||||

тора |

и относит его к акту "синтеза". |

Он пишет: |

'Архитектор |

||||||||||||

имеет |

|

мужество, |

благодаря |

которому он приучен принимать |

|||||||||||

новые |

|

решения, |

предлагать |

их и затем строить. Таким му |

|||||||||||

жеством |

не обладают |

другие |

работающие с архитектором спе |

||||||||||||

|

циалисты, |

так |

как они |

связаны |

с |

одной специальной стороной |

|||||||||

проекта или с анализом гораздо больше, |

чем с синтезом" |

[40 ] . |

|||||||||||||

Вначале разберем внутренне-внешний |

характер |

мыслительных |

|||||||||||||

операций |

архитектора. |

Многие |

теоретики |

архитектуры отмечали, |

|||||||||||

что |

для |

мышления архитектора |

наиболее характерна его способ |

||||||||||||

ность к |

смене |

представлений о |

в н у т р е н н е м |

и |

в н е ш н е м . |

||||||||||

Эту |

способность |

наглядно |

демонстрирует одновременная |

забота |

|||||||||||

архитектора |

об |

интерьере |

и экстерьере |

проектируемого |

здания. |

||||||||||

Трудность |

такого |

одновременного |

представления |

внутреннего |

|||||||||||

и внешнего состоит не только в том, что практически невозможно

одновременно |

наблюдать |

интерьер и экстерьер, |

но и в том, что |

|||||||

эти два вида представлений |

имеют совершенно |

различную онтоло |

||||||||

гическую |

и |

психологическую |

природу. Так, |

'первозданный |

мир |

|||||

внутреннего |

закончен |

в себе. Независимо от |

того, ограничен |

он |

||||||

или бесконечен, ничего |

не |

сущ ествует вне е г о ' |

[98]. |

Напротив, |

||||||

"внешность здания всегда неизбежно зависит |

от |

размеров |

окру |

|||||||

жающего |

пространства |

и других объектов, содержащихся в |

этом |

|||||||

пространстве. |

Таким образом, |

здание, увиденное |

извне, |

выглядит |

||||||

более определенно - маленьким или большим" [98]. Из этих двух представлений первое (т.е . представление о внутреннем) обычно

связы вается с материнской утробой, помещением, домом, |

долиной, |

||||

улицей, горизонтом, |

полусферой небесного купола, т.е. с |

тем , |

что |

||

в Древней |

Греции получило обобщенное |

понятие "экоса".$ |

|

|

|

'Э то |

чувство |

пребывания внутри, |

- пишет Р . Арнхайм, - |

до |

|

полняется опытом пребывания вне других вещей". Онтологический статус понятий внутреннего и внешнего закреплен в психологии.

*"экос" (греч. oikos - дом, жилище) - корень слов экология, экономия, экистика и др.

153

Например, сущ ествует огромная традиция 'интроспективной пси хологии ', для которой внешний мир не имеет истины; он - лишь

продолжение |

внутреннего, м коллекция |

препятствий |

и случайных |

||||||

возможностей "[24]. |

Н ачатая |

еще |

со |

времен Августина |

(первая |

||||

половина I |

в .н .э .), |

традиция |

'внутреннего |

м ира' |

была |

развита |

|||

Д екартом и Локком, |

а затем |

была истолкована в духе идеализма |

|||||||

и солепсизма у Беркли, Юма и Т .Брауна. |

|

|

|

||||||

Сегодня |

психологи-идеалисты |

различных |

школ требуют |

изуче |

|||||

ния субъективных |

факторов |

в |

их |

'чистой |

культуре', исключая |

||||

всякое упоминание об объектах |

внешнего мира (Титченер). |

Другое |

|||||||

направление |

психологии - бихевиоризм |

- напротив, |

видит |

задачу |

|||||

психологической науки в фиксации результатов внешнего наблюде

ния, |

считая |

неправомерным |

изучение внутренних |

механизмов |

|||||||||

деятельности, |

связанных с сознанием [75]. Явившись |

реакцией на |

|||||||||||

интроспективную психологию XX в., бихевиоризм потребовал отказа |

|||||||||||||

от 'со зн ан и я ' |

как |

понятия, |

якоО. |

препятствующего |

превращению |

||||||||

психологии |

в |

строгую |

науку |

(У отсон)1. Бы ла |

выдвинута |

доктрина |

|||||||

'объективного |

м ето д а ', |

сводящего |

сущность |

экспериментальной |

|||||||||

психологии |

к |

изучению поведения животных (Торндайк) |

или 'п о |

||||||||||

веденческого общения' людей (Г.Мид). |

|

|

|

|

|||||||||

При |

анализе |

архитектурного |

проектирования, чтобы |

не впасть |

|||||||||

в эти |

крайности |

'вн утрен н его ' |

и 'вн еш н его ' |

подходов, |

нужно не |

||||||||

только |

учитывать |

целостность |

характера мышления |

архитектора, |

|||||||||

его регулирование |

контуром |

'п ереосм ы слен и я', но |

и попытаться |

||||||||||

представить |

в с е |

|

с т о р о н ы |

м ы ш л е н и я , |

в с е л о г и ч е с к и е |

||||||||

к о н т у р ы |

проектирования в |

их единстве. А для этого |

нам при |

||||||||||

дется |

рассмотреть |

феномен |

проектирования |

с двух сторон: как |

|||||||||

мышление и как практическую деятельность, |

т .е. посмотреть на |

||||||||||||

него как на |

элемент развивающейся предметной действительности. |

||||||||||||

2.Проектирование в системе

практики

Для того чтобы выяснить, каким образом |

в мышлении |

проек |

|||||

тировщика объект деятельности превращ ается |

в цель и как затем |

||||||

эта |

цепь |

определяет появление именно того |

продукта |

(пром зда- |

|||

ния), |

который |

н у ж е н |

обществу, необходимо рассмотреть про |

||||

цесс |

изменения |

самой |

предметной действительности |

и исследо |

|||

вать роль проектирования в этом процессе. |

|

|

|

||||

Основная методологическая посылка, из |

которой |

мы |

будем |

||||

исходить, |

состоит в том, что сущ ествует диалектическая |

связь |

|||||

154

между процессом изменения |

п р е д м е т н ы х |

у с л о в и й |

('с р е д ы ') |

|||||||||||||

и процессом |

изменения |

о б щ е с т в е н н о - ч е л о в е ч е с к о й |

д е я |

|||||||||||||

т е л ь н о с т и |

(практики), протекающей в этих условиях. |

|

|

|||||||||||||

|

В ходе социально-исторического процесса |

данное |

поколение, |

|||||||||||||

с одной стороны, продолжает унаследованную деятельность |

при |

|||||||||||||||

совершенно |

изменившихся |

условиях, |

а |

с |

другой - |

видоизменяет |

||||||||||

старые условия посредством |

совершенно |

измененной |

деятельности ' |

|||||||||||||

[1, |

с.44—45]. |

Таким |

образом, развивающуюся предметную дейст |

|||||||||||||

вительность |

можно |

представить как состоящую из "старых усло |

||||||||||||||

вий ' |

(ситуация S.^ ) |

и |

'изменивш ихся условий" (ситуация |

Sg |

), |

|||||||||||

а |

также |

из |

'унаследованной деятельности ' |

и |

'измененной |

|||||||||||

деятельности" Д^ . |

Получаются как |

бы две взаимно пересекаю |

||||||||||||||

щиеся |

и |

взаимно |

обусловленные |

л и н и и |

р а з в и т и я п р е д |

|||||||||||

м е т н о й |

д е й с т в и т е л ь н о с т и . |

Первая |

линия: |

ситуация |

S-^ — |

|||||||||||

ситуация |

S |

> назовем ее |

условно |

"горизонтальной"; |

и вторая |

|||||||||||

линия: |

деятельность |

Д 1 - |

деятельность |

Д^, |

которую |

назовем |

||||||||||

"вертикальной" (рис.53). |

Любой |

вид |

предметной |

деятельности |

||||||||||||

Рис.53. Архитектурное проектирование в системе развития деятельности и изменения условий

155

может быть разложен по этим |

двум |

линиям. |

Надоимер, |

процесс |

||||||

производства - |

потребления |

привязан |

как |

к |

изменению |

условий |

||||

(горизонтальная линия), что |

выражается |

в |

прибавлении |

новых |

||||||

или ассимиляции имеющихся |

продуктов, так и к |

изменению |

самой |

|||||||

деятельности |

(вертикальная |

линия), |

поскольку |

в новых |

|

условиях |

||||

и производство, и потребление происходит совершенно |

по-иному. |

|||||||||

Проектирование как особый |

вид практики |

лежит на |

пересече |

|||||||

нии 'горизонтальной ' и 'вертикальной ' линий развития предметной действительности, что позволяет архитектуре выполнять роль сти

мулятора "диагональной' |

линии развития |

- от |

старой |

деятельности |

|||||||

в старых |

условиях |

к |

новой |

деятельности |

в новых условиях |

||||||

(см .рис.53). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Для того чтобы проектирование оказалось в |

таком |

|

центральном |

||||||||

положении, |

ему |

нужно |

было, |

во-первых, обособиться от Мате |

|||||||

риального |

процесса |

производства - потребления, |

а |

во-вторых, |

|||||||

уберечься |

от |

слияния |

с |

процессами |

чисто духовной практики, |

||||||

характерными |

для |

искусства, |

философии и познания |

"всеобщих" |

|||||||

законов. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Проектирование |

явл яется , таким образом , |

ц е л е п о л а г а ю щ е й |

|||||||||

п р а к т и к о й , |

стоящей |

в |

одном |

ряду с |

такими видами практиче |

||||||

ской деятельности, как планирование, управление и политика, т.е.

практикой, |

которая по словам В.И.Ленина, 'вы ш е (теоретического) |

|||||||||

познания, |

ибо |

она |

имеет |

не только достоинство всеобщности, |

||||||

но и непосредственной |

действительности". [8 , с .195]. |

|||||||||

|

Можно |

утверждать, |

что |

проектирование |

- это |

превращенная |

||||

идеально-знаковая, модельная форма предметной |

деятельности. |

|||||||||

Особенность |

проектирования |

состоит в способности архитектора |

||||||||

или |

дизайнера |

моделировать |

конкретные виды предметной дейст |

|||||||

вительности, |

осущ ествлять в знаковой идеальной форме оперирова |

|||||||||

ние |

с |

конкретными, |

единичными объектами, |

репрезентирующими |

||||||

те |

или |

иные |

условия, |

те или |

иные предметные |

ситуации. |

||||

Впроцессе анализа исходной ситуации проектирования (5 ^ )

архитектор |

|

должен |

отобразить |

в своем сознании как |

в е щ н у ю |

||||

с р е д у , |

в которой |

|

будут жить люди (морфология), |

так |

и с о |

||||

ц и а л ь н у ю |

с р е д у , |

|

в |

которой |

будет протекать жизнь |

зданий, |

|||

сооружений |

и других вещей и ради устранения недостатков кото |

||||||||

рой осущ ествляется |

проектирование |

(ценность). |

|

|

|||||

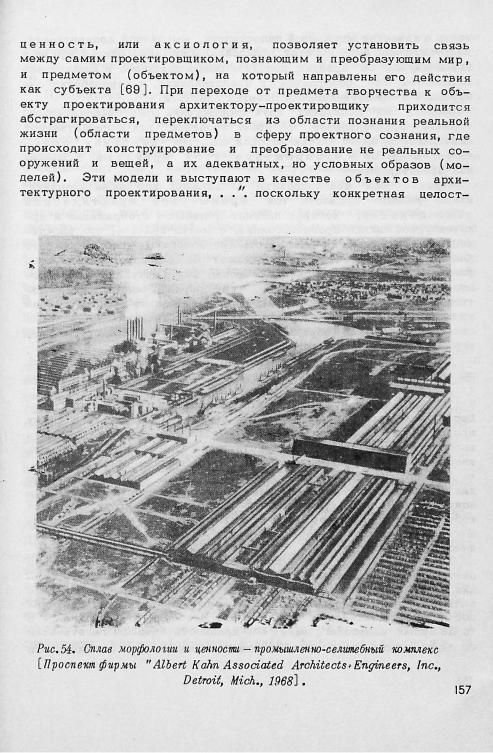

Сплав |

|

морфологии |

и |

ценности |

в их конкретном |

жизненном |

|||

проявлении |

|

можно представить себе в виде какого-либо функцио |

|||||||

нирующего |

|

комплекса, |

например промышленно-селитебной терри |

||||||

тории. (рис.54). Если |

м о р ф о л о г и я |

связы вает объект и |

продукт |

||||||

проектирования по природному субстрату, единому как для исход ной ситуации, так и для получаемого в результате здания, то

156

ность в качестве мысленной целостности, мысленной конкретности,

действительно есть продукт мышления, понимания; однако |

это ни в |

||||||||||

коем случае не |

продукт |

понятия, |

размышляющего и сам оразви - |

||||||||

вающегося |

вне |

|

созерцания |

и представления, |

а переработка со |

||||||

зерцания и представлений |

в п онятия' [3, с.727]. |

|

|||||||||

Исходя |

из |

последних |

двух соображений надо, следовательно, |

||||||||

строить |

представление |

о |

проектировании |

|

как о двойственной |

||||||

деятельности, одной частью которой является |

р е а л ь н а я |

п р а к |

|||||||||

т и к а , |

а другой |

|

- о т о б р а ж е н и е |

э т о й п р а к т и к и |

в созна |

||||||

нии проектировщика. |

|

|

|

|

|

|

|

||||

Прежде |

чем |

|

анализировать |

дальнейший |

ход проектирования, |

||||||

нужно |

уяснить |

сущность |

той |

п р е д м е т н о й |

п р а к т и ч е с к о й |

||||||

д е я т е л ь н о с т и , |

которая |

находит |

модельное |

отображение в ар |

|||||||

хитектурной логике проектирования, отметив вначале, что расчле

нение |

на |

морфологию и ценность (аксиологию ), которое принято |

||||||||

для |

объектов |

проектирования, |

может |

быть |

распространено |

и на |

||||

реальные |

предметы . С одной |

стороны, |

они |

выступают как |

есте |

|||||

ственно-природные образования, как |

опредмеченные вещи, |

'ф е |

||||||||

тиш и', |

т .е. |

имеют свойства мертвых материально-пространствен |

||||||||

ных |

тел, |

а |

с |

другой |

стороны |

- как 'опредмеченные сущностные |

||||

силы ч ел о века', |

как 'опредмеченный чел овек ', т.е. имеют свойства |

|||||||||

его |

общественной сущности (К .М аркс). |

|

|

|

||||||

Чтобы |

раскрыть |

механизм |

этого противоречия, нужно понять |

|||||||

предметную практическую деятельность в ее динамик*, т.е. через

категории |

опредмечивания |

и распредмечивания. |

|

|

|

||||||||||||

|

'Опредмечивание |

- |

это |

переход |

соверш аемого субъектом |

про |

|||||||||||

цесса |

в |

объект, |

превращение |

действующей способности |

в форму |

||||||||||||

предмета» |

Распредмечивание — это |

|

обратный переход |

предмет |

|||||||||||||

ности |

в |

живой |

процесс, |

в |

действующую способность - |

оно |

есть |

||||||||||

творческое начало освоения субъектом |

предметных форм культуры, |

||||||||||||||||

а |

посредством |

их |

- |

|

такж е |

и |

природы ' [70]. Творческое начало |

||||||||||

как специфически человеческая форма активности |

может |

быть |

|||||||||||||||

понято |

лишь |

как |

|

проецирование |

личности на природу, |

удвоение |

|||||||||||

себя, |

создание |

в т о р о й |

|

п р и р о д ы |

о б щ е с т в а |

путем |

осу |

||||||||||

ществления циклов |

распредмечивания - |

опредмечивания по |

отно |

||||||||||||||

шению к первой природе. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

Таким |

образом , |

|

чтобы |

понять |

суть |

предметной |

практической |

|||||||||

деятельности, |

чтобы |

вывести |

на ее основе формулу |

проектирова |

|||||||||||||

ния, необходимо зафиксировать два рода противоречий, |

которые |

||||||||||||||||

вытекают |

из |

|

двойственности |

предметной практической |

деятель |

||||||||||||

ности, |

выражающейся |

в |

том, |

что она естественно—природная и в |

|||||||||||||

то же врем я |

целеполагающая . |

Эти крайности связаны |

генетически |

||||||||||||||

со |

всем |

ходом |

эволюции |

общественного |

человека - |

от животного |

|||||||||||

158

состояния к статусу познающего субъекта, не только действующего,

но и |

вступающего в определенные о т н о ш е н и я с природой |

[6 , с . |

188-189]. |

Предметная деятельность в теперешнем ее состоянии несет |

|

на себе печать как прагматического, так и духовного отношения человека к миру. Отсюда и двойственный характер динамического

процесса проектирования. Можно говорить |

о |

том, что |

работа |

||||

архитектора, с одной стороны, |

вы раж ается |

в обнаружении |

есте |

||||

ственно-природных, вещественных, |

натуральных |

свойств объекта, |

|||||

когда |

предметность выступает |

на |

поверхности |

явлений |

своей |

||

вещной |

морфологической |

стороной (М).Именно |

в |

морфологической |

|||

модальности архитектор |

оперирует |

с физико-химической, |

мате |

||||

риально-пространственной |

определенностью |

мира - его предмет |

|||||

ной морфологией. С другой стороны, проектирование выражается в обнаружении общественных, целевых, нормативно-обязательных

свойств объекта, |

когда |

предметность оказы вается представленной |

||||||||||

на поверхности |

явлений |

своей аксиологической |

стороной ( А ). |

|||||||||

В аксиологической модальности архитектор оперирует |

с предмет |

|||||||||||

ными |

формами |

культуры, идейной, социально-ценностной |

опреде |

|||||||||

ленностью мира - его предметной аксиологией. |

|

|

|

|||||||||

Интересно, что ту же самую двойственность мы можем наблю |

||||||||||||

дать |

и тогда, когда объект |

проектирования |

находится в |

распред- |

||||||||

меченном |

состоянии, |

когда |

предметность, |

бывшая до |

сего мо |

|||||||

мента |

выражением |

вещных |

(морфологических) |

или |

социальных |

|||||||

(аксиологических) |

свойств |

объекта, |

перешла в |

свою |

противопо |

|||||||

ложность - |

действующую |

способность |

субъекта. |

В субъективном, |

||||||||

предметно-чувственном процессе архитектор раскрывает сущность

объекта, |

которая |

как бы |

растворяется |

в субъективности, |

превра |

||

щ ается из |

'вещ и |

в с е б е ' |

в |

'вещ ь для |

н а с ', т.е. |

в такую |

идеаль |

но-целостную конструкцию, |

которая |

известна |

нам до конца |

||||

[5, с .7 3 0 ]. |

|

|

|

|

|

|

|

В распредмеченной модальности архитектор может также раз личить и морфологическую, и аксиологическую сущность предмета.

При этом предметные свойства реальной ситуации могут |

не |

совпа |

|||||||||

дать |

с |

сущностью |

объекта. |

Предметная морфология |

М |

может |

|||||

окружать, |

обволакивать |

социальную сущность |

объекта, |

его |

|

а к - |

|||||

с и о л о г и з м а . В |

то |

же |

время предметная |

аксиология |

А |

мо |

|||||

жет быть внешней оболочкой |

естественно-природной |

сущности |

объ |

||||||||

екта, |

его |

м о р ф о л о г и з м а |

л |

. Эти две стороны |

представления |

||||||

объектов проектирования в опредмеченном и распредмеченном состояниях можно изобразить в виде ф и г у р в к л ю ч е н и я -

159