книги из ГПНТБ / Григорьев Э.П. Теория и практика машинного проектирования объектов строительства

.pdf

нологического процесса. Здание имеет изрезанную в . плане кон фигурацию, что позволяет последовательно расположить основные производства с небольшими изгибами основной цепи аппаратов. Обслуживающие и вспомогательные помещения максимально при ближены к тем цехам , с которыми они связаны функционально.

Бытовые |

помещения |

- пристроенные, двухэтажные. |

В |

средней |

||

части |

плана вдоль здания расположены многоэтажные |

встройки |

||||

различной высоты. |

|

|

|

|

||

Э тот |

вариант не |

удовлетворял |

авторов проекта |

в |

основном |

|

и з-за |

несоответствия |

требованиям |

компактности, а |

также и з-за |

||

недостаточной унифицированности элементов объемно-конструк

тивного |

построения. |

Это |

решение |

предполагает |

использование |

|||||||||

21 |

типа |

каталожных |

|

унифицированных типовых секций, причем |

||||||||||

почти каждый |

тип |

секций |

в |

этом |

варианте имеет отступления |

|||||||||

от |

каталога |

по |

вы соте, длине |

и |

ширине. Если к этим несоответ |

|||||||||

ствиям |

добавить |

тот |

факт, |

|

что |

первый вариант имеет большое |

||||||||

количество |

нетиповых |

встроек в различных частях здания, то |

||||||||||||

станет |

ясно: |

проектировщиками |

было |

создано почти уникальное |

||||||||||

(нетиповое) решение, |

которое |

в |

значительной |

мере нарушало |

||||||||||

требования |

унификации |

и |

индустриализации строительства. Р азу |

|||||||||||

м еется, |

общие |

достоинства |

компоновки |

могли в |

целом перекры |

|||||||||

вать указанные недостатки. Однако установить соотношение до

стоинств и |

недостатков |

оказалось невозможным |

(по крайней |

мере - количественно) *. |

Поэтому проектировщики н |

приступили |

|

к дальнейшим |

поискам лучшего проектного решения. |

|

|

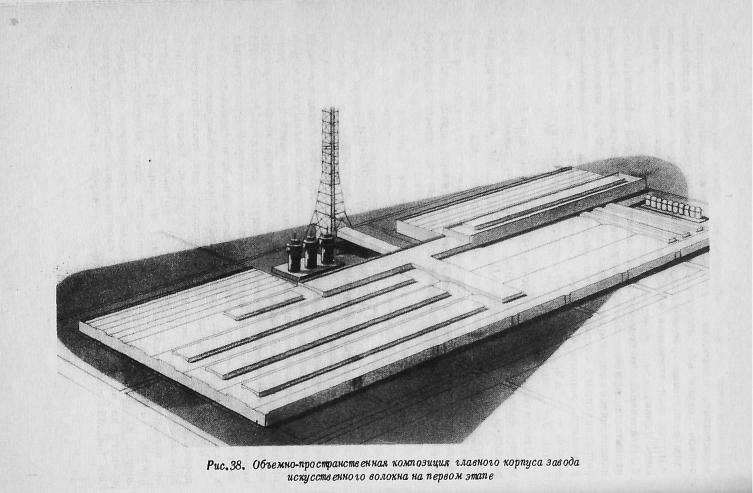

На втором этапе проектировщикам удалось добиться компакт ной планировки корпуса при более интегрированном объеме всего здания. Стремление к достижению компактности плана здания при вело к тому, что последовательность расположения цехов не вполне соответствует последовательности технологического процес

са. Это видно при сопоставлении |

графических |

схем планировки |

|||

здания на |

первом и втором |

этапах |

(рис.38 и 4 0 ), |

где показаны |

|

основные |

потоки технологии |

(арх.Н .Д .Л омакин). |

На |

схемах вто |

|

рого этапа решения линия основного процесса производства вис козы имеет много перегибов, ее протяженность увеличена по сравнению с первым вариантом.

Однако имеются и достоинства компактного плана; например, обслуживающие и вспомогательные помещения приближены к зо

нам основного |

производства [36 „ |

с.56.1 |

Объемно-пространст |

венное решение |

здания на втором |

этапе |

отличается большей вы - |

*Абсолютный строительный объем (823 373м ) и соответствующая стоимость (в руб.) ни о чем не говорили.

101

|

от. отделайн. |

|

|

К ислотна я станция |

|

|

готовой |

ра створов |

|

|

|

||

|

I |

| |

I |

|

||

складу |

4 ; |

«О |

|

|||

|

|

|

||||

I |

1 |

|

I * |

|

||

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

||

|

|

Подсобно - вспом огательны е" |

|

|||

|

|

Б ы то в ы е |

|

пом ещ ения |

|

|

|

Ж .д |

|

|

|

|

|

|

|

Склад |

|

|

СЛ* Ш И Ё |

Д и а ли з |

|

с к Х Ь д |

ким икал |

|

|

отд. |

|

|

готовой |

|

|

|

целлюКозыщ |

|

|

|

|

|

|

|

|

« Р

ш пробук. растворов

‘3>

I

«!$•

К и с л о тн а я |

ста нц и я |

содовая нсангбгенирвщ |

|

станц. ЩЩраепорение цел. |

|||

•5 |

1 |

Вискозны й |

|

I |

цех |

|

|

•4 |

|

||

1 я г |

Щ |

|

|

Б ы то в ы е |

подсобно - вспом огательны е помещения |

Ж.д

Колодильная

Рис, 39. Эскизная проработка первого этапа компоновки плана главного корпуса Завода искусственного волокна

Х о ло д и ль н а я станц.

ЧйО Ж р■

Рис.40. Эскизная проработка второго этапа компоновки плана

разительностью (рис.41 ). Применено всего лишь 12 типов различ ных унифицированных типовых секций, причем все пролеты распо ложены в одном направлении. Имеются высотные многоэтажные встройки. Бы товые помещения запроектированы на встроенных

этаж ерках и включены в общий объем корпуса. Несмотря на |

из |

||||||||||

вестную |

регулярность конструктивной |

схем ы , второй |

вариант |

про |

|||||||

игрывал |

по |

сравнению |

с |

первым в отношении организации |

пла |

||||||

нировки и технологического процесса. |

|

|

|

|

|

||||||

Поэтому |

была |

сделана |

еще |

одна |

компоновка |

- |

третий |

этап. |

|||

По общему расположению технологической линии |

|

она несколько |

|||||||||

напоминает первый этап: так же как |

и в первом |

i варианте, |

со |

||||||||

блюдена плавная |

последовательность |

расположения |

|

цехов |

- |

со |

|||||

гласно цепи аппаратов. |

Однако по |

сравнению с первым вариантом |

|||||||||

здание более компактно в плане. Оно собрано из 12 типовых унифицированных секций и имеет очертания вытянутого прямо угольника (рис.42 ).

* |

— ■ --------- |

Щ ! ” |

кислотная |

станция |

cfTofi. росте. ■ |

||

скЛЪд |

8. ш |

||||||

§ |

% |

|

^ |

|

|

1■51 |

|

-о |

иеллюло- |

|

|

|

|||

|

43 Ш ГГ) |

|

|

|

|||

са |

■ зы |

|

1 1 ■■■■■■■■ ■ |

|

' i ч |

||

Ш 1 |

|

T |

|||||

5 |

|

вискозны й |

■ H |

||||

|

пеосеоизаи |

|

цех |

и |

ц |

| |

в |

склад |

содо |

|

|||||

ЖЛ химикали } |

в а я |

Лоосодно- si п Ь п о га т е л ь н ы е |

пом. |

|

|||

|

|

|

оптовые |

помещения |

|

|

|

СЮ |

каш огенцвл^.а. |

кислот ная |

с т а н ц и я |

|

|

|

||||

растворений |

COUO- |

|

|

|

||||||

IIцл |

/« |

|

|

|

п а я |

хит Ш и Г |

|

|

|

|

л,~ |

Ж |

ри |

Щ 1 |

Л |

■АиПЦП. |

|

| |

'3 |

я |

|

к |

|

Д |

|

/ |

1 |

5 |

§ |

£ |

||

fjg„ 1 |

■ |

|

ВиСКаЗНЫи |

<4 |

| |

* |

||||

V» |

диализ. |

" |

|

|

|

s |

|

|

|

|

|

а а я в я а а а в в В п |В 1 вч§?ии* | ||в! яии||т | |

|||||||||

1 |

отд. |

|

|

|

цел |

|

|

|

|

|

|

|

поёсоона-всюмогдтел S3 ыё |

помеиТеним' |

|

|

|||||

1 |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

в ы т о о ы е |

п о м е щ е н и я |

|

|

|

||

Рис,42. Эскизная проработка третьего этапа компоновки плана

105

Пролеты |

в |

химических цехах |

расположены |

поперек |

здания, |

|||

в прядильных - |

вдоль |

здания. Бытовые |

помещения встроены |

на |

||||

этаж ерках; |

вследствие |

большой |

протяженности |

здания |

они |

зна |

||

чительно удалены от |

некоторых |

цехов. |

В отношении объемного |

|||||

решения третий вариант также более интегрирован, чем первый; основная часть здания имеет одинаковую высоту; многоэтажные

встройки |

сгруппированы в один объем большей |

высоты , распо |

|

ложенный |

перпендикулярно к основным |

пролетам |

(рис.43 ). |

Описывая варианты компоновочных |

решений, |

мы учитываем |

|

последовательность их возникновения, т.е. рассматриваем как э т а п ы решения архитекторами стоявшей перед ними проблемы. На техническом совете проектной организации каждый результат

обычно рассм атривается |

независимо |

от того, в |

какой связи |

|

с в н у т р е н н и м |

т в о |

р ч е с к и м |

п р о ц е с с о м |

он появился; |

и хотя эти варианты, изображенные графически, стоят рядом,

каждый |

из них с р а в н и в а е т с я с |

н е к о т о р ы м |

в н е ш н и м |

' к р и т е р и е м о п т и м а л ь н о с т и ' . |

|

|

|

В данном случае каждый вариант |

представляет |

собой одно |

|

этаж ное |

промышленное здание общей |

площадью около 90 тыс. м^ |

|

(9 г а ) |

с многоэтажными встройками |

и заглублениями, где рас |

|

полагаются фрагменты технологического оборудования и устрой ства для их обслуживания. В каждом варианте здание оборудовано кранами, монорельсами, транспортерами, имеет развитое подзем ное хозяйство, в ряде м ест - подвесные потолки, в части здания - фонарное освещение, железнодорожные вводы в складские пролеты. Бы товые помещения рассчитаны на большое количество работа

ющих, в |

том числе заняты х во вредном производстве. |

|

При |

выборе окончательного, |

наиболее 'предпочтительного " |

варианта |

принимались во внимание |

приведенные выше достоинства |

и недостатки каждого из трех вариантов решения. Кроме того,

учитывалось, |

насколько |

э к о н о м и ч н о |

каждое решение. |

По об |

|||||

щему |

строительному |

объему |

'в ы и гр а л ' |

первый |

вариант |

||||

(823,373 |

м3 ), за ним |

следовал |

третий |

вариант |

(865,537 |

м 3 ). |

|||

Самым |

неэкономичным |

оказался |

второй |

вариант |

(970,102 |

м3 ). |

|||

Р азу м еется , |

проектировщики понимали |

всю |

относительность и |

||||||

условность такой экономичности: расход кубатуры на единицу выпускаемой продукции не является окончательным показателем эффективности того или иного архитектурно-строительного реше

ния. |

Столь же условным оказывалось сопоставление всех |

других |

|||

' з а ' |

и |

'п р о ти в ' |

по каждому |

варианту. Однако выбор нужно было |

|

сделать. |

После |

длительных |

обсуждений проектировщикам |

стало |

|

107

ясно, что наиболее предпочтителен все же третий вариант. Воз можно, где-то . в подсознании архитекторов такой выбор был со отнесен с последовательностью хода проектирования, т.е. фак тически рассм атривались не варианты, а этапы , из которых третий явился логическим заверш ением осуществленного процесса.

Необходимо рассм отреть в свете инвариантного метода те компоновки промышленного здания, которые были проанализиро ваны проектировщиками с целью выбора "оптимального варианта проектных решений".

На рис.44, 45 показан структурный анализ подсистем ЭОЗ, ОКП

иВОЗ трех вариантов - этапов проектного решения главного

корпуса завода искусственного волокна.

т е х н о л о г и ч е с к и е компоненты |

г р а т св я з е й к ом п о н е н то в |

□1 склад целлюлозы

а |

2. мерсеризация |

□ |

|

□ |

з к с а н т о г е н м р о в а н и е |

|

|

|

4- вискозный цех |

а5 овезвоздуишвание

СТО |

f> крашение |

а7 ПРЯАение

|

8 отделка, сушка, упак-ка |

C Z D |

9 склад химикалии |

C U |

Ю соловое производство |

< ■ —> |

•И кислотная станция |

СИЗ (2, Анализаторная

его 13 станция отделочных растворов

ОЩ Бытовые помещения

|

10 |

г. |

з |

С Л О Ж Н О С Т Ь ЭОЗ |

9 |

|

С эоз 50 |

Рис. М, Структурный анализ эксплуатируемой организованности здания главного корпуса завода искусственного волокна

108

М 1= 5 0 - 2 ? - Ю = 1 3

эггал2

M t= 5 0 - 3 3 - 1 4 - 3

Ms—50-32-8= 10

Рис.45. Структурный анализ подсистем ОШ, ВОЗ и определение морфности этапов компоновки плана главного корпуса завода искусственного волокна

Наилучшей |

характеристикой |

морфности |

в |

этом |

примере обла |

||||

д ает этап |

2, |

так |

как |

его показатель Мд *=3 |

ближе |

других подходит |

|||

к цели (Мд*=Ю; |

М-^-13). |

'И деальн ы м ' |

с |

точки зрения целевой |

|||||

ценности |

был |

бы |

этап |

с |

нулевым |

показателем морфности |

|||

Ши д =0). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Далее согласно инвариантному методу следует анализ транс формации этапов и определение последовательности решения с учетом критерия 'минимизации максимально возможных сокра щений морфности - ценности' (см .п.З, гл .П ).

109