книги из ГПНТБ / Григорьев Э.П. Теория и практика машинного проектирования объектов строительства

.pdfпроектирования*. Каждый последующий этап отличается от преды

дущего |

тем , что |

изменяется соотношение дифференциации и инте |

|||||||

грации |

пространства: |

от большой |

степени |

интеграции помещений |

|||||

в компоновке Э-^ |

к большой степени их дифференциации в компо |

||||||||

новке |

3g. При этом изменялось |

соотношение |

подсистем ЭОЗ, ОКП |

||||||

и ВОЗ |

1см.рис.25-27 ). |

|

|

|

|

|

|

||

Параллельно |

морфологическим |

изменениям |

происходили |

и цен |

|||||

ностные |

метаморфозы |

объекта. |

Требование |

"максимального |

соот |

||||

ветствия |

ц ели ' |

выражалось для |

авторов |

проекта прежде |

всего |

||||

вобеспечении возможности расширения зданий во все четыре

стороны. |

С трем ясь к |

этом |

у, старались свести к |

минимуму |

з а |

траты на единицу эффекта. |

Например, в процессе |

проверки |

раз |

||

личных |

возможностей |

размещения производства в |

одном здании |

||

или в нескольких блоках зданий проектировщики придавали боль шое значение внутрицеховому транспорту. Каждый раз анализи ровалась протяженность коммуникаций и оценивались затраты на эксплуатацию технологического оборудования и здания в целом. Тщательнейшим образом были изучены пути движения дреглайновых конвейеров (тип универсальной троллейной линии), которые пред полагалось использовать в качестве основного средства внутри цехового транспорта.

При анализе варианта (этапа ) с раздельно стоящими зданиями выходило, что конвейер с одинаковым успехом мог передвигаться в любом направлении и в то же время быть ограниченным опре деленным положением стен. Он мог переходить из одного здания к другому и обратно. Стоимость работ возрастала лишь незна чительно за счет увеличения общей длины конвейерной линии.

*Этап 2(Э2 попытка разъединить здание на три блока с централизацией скласырья и ютовой продукции; передача сырья к производству затруднена;рас ширение (показано стрелками) улучшено по сравнению с компоновкой этапа 1 (9f), но все еще недостаточно свободно. Этап 3 (Э$): попытка единою располо

жения складов и в то же время приближение их к производству; расширение складов и производства возможно в противоположные стороны; возможен еди ный железнодорожный ввод. Этап 4(Э\): склады и производства разделены на четыре блока; каждая группа производства имеет свой склад сырья; при рас ширении склады растут параллельно с производством; возможны отдельные железнодорожные вводы; направление вводов неудобно. Этап 5 (Э-): так же как

и на предыдущем этапе Эл, склады и производства разделены на четыре блока, но блоки повернуты на 90° (кроме склада ютовой продукции); это позволяет удобнее организовать железнодорожные вводы; блоки сдвинуты относительно друг друга, что позволяет организовать сквозной конвейер внутреннего тран спорта.

90

Время, затраченное |

на |

транспортировку, не |

являлось |

'реальны м |

|||

фактором '. |

Это время |

было бы дорогостоящим, если бы персонал |

|||||

совершал |

какие-нибудь |

поездки. |

Но в |

данном случае |

груженые |

||

контейнеры |

двигаются |

без людей |

по конвейеру, поэтому вопрос |

||||

о некотором удлинении маршрута |

на |

имел |

существенного зна |

||||

чения. |

|

|

|

|

|

|

|

'Т аким |

образом , |

- |

рассуждали |

проектировщики, - |

мы можем |

||

проектировать технологическую линию так, как мы хотим, не

заботясь, о том , |

каков будет общий, 'в ал о в ы й ' |

показатель пере |

|||||

мещений |

сырого |

материала и готовой продукции. Это значит, |

|||||

что |

мы |

можем |

проектировать здания |

такими, |

как |

мы их |

себе |

представляем". Затем возникла следующая трудность: |

'к а к |

все |

|||||

это |

скажется на |

стоимости здания? Компоновка нескольких зданий |

|||||

вместо |

одного, |

по-видимому, намного увеличит общий периметр |

|||||

с т е н '. О твет на |

этот вопрос оказался |

простым. |

Дело |

в том , |

что |

||

увеличение протяженности наружных стен практически устраняет необходимость во внутренних противопожарных перегородках. Но поскольку разница стоимости внутренних брандмауэров и внешних ограждений невелика, оба альтернативных решения оказываются

равнозначными. |

Так, проектировщики остановились на |

компоновке |

||

3g |

(рис.33). И |

это было вполне оправданно [121]. |

|

|

|

Р езультат |

проектирования оказался неожиданным |

не только |

|

для |

заказчиков, |

но и для проектировщиков. Вместо |

привычного |

|

"здания-коробки", |

распластанного под единой крышей, была создана |

|||

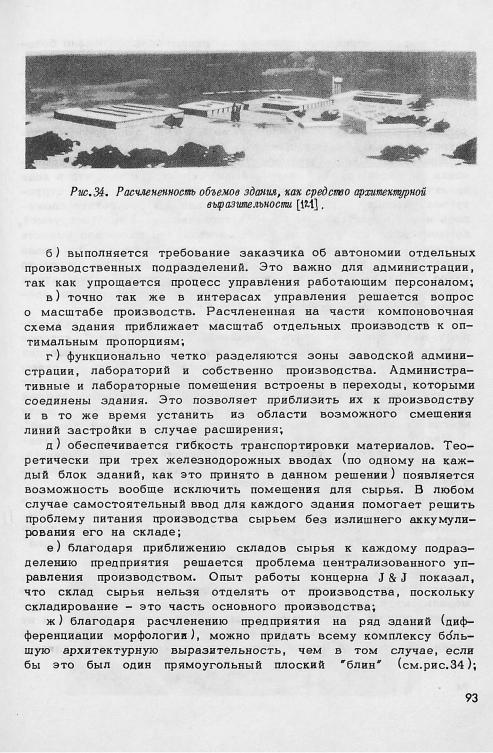

расчлененная компоновочная система, состоящая из четырех зданий общей площадью 6 га, связанных переходами друг с другом и с административным блоком (рис.34). Морфология здания (груп пировка производств, предложенная архитекторами, а также про странственное взаимное расположение помещений) не только обе

спечивала максимальную эффективность работы |

'Н |

ового |

мануфак |

турного ц ен тр а ', создавая наилучшие условия |

для |

его |

развития, |

но и представлялась достаточно экономичной. Каждое из пяти производств, входящих с состав центра, могло развиваться авто номно, склады сырья и экспедиция готовой продукции получали также самостоятельность: они могли расширяться в двух направ лениях в соответствии с ростом производства. Каждое из трех основных зданий имеет свои собственные административные по мещения, комнаты принятия пищи, туалеты , бытовые помещения, другие комнаты для персонала и конторские помещения. Послед ние расположены в основном в переходах, соединяющих здания. Бытовые помещения производственных зданий расположены в цо кольных заглублениях вм есте с техническими помещениями, от веденными для служб инженерного оборудования здания.

91

Рис.33. Полная картина процесса проектирования: "от исходной ситуации

кпринятому решению"

Сточки зрения целевой ценности полученное компоновочное

решение |

обладает |

следующими |

достоинствами: |

|

|

||

а ) |

реш ается |

проблема |

расширения. При раздельном |

располо |

|||

жении зданий, т .е. в компоновке |

3g |

(см .рис.32), каждое |

произ |

||||

водство |

может расш иряться |

по |

двум направлениям |

независимо |

|||

от других производств. Кроме того, |

развитие может |

идти |

в том |

||||

направлении, которое менее всего связано с нарушением расста новки действующего оборудования. Этим обеспечивается макси мальный эффект функционирования при его расширении;

92

и) |

при |

расчлененной |

планировке |

открываются |

гораздо |

боль |

||||||||

шие возможности |

для |

достижения |

определенного |

композиционного |

||||||||||

эффекта, |

согласования |

|

размеров |

по |

горизонтали |

и |

вертикали, ло |

|||||||

гичного |

|

расположения полос остекления, использования цвета, |

||||||||||||

озеленения |

территории |

и т.д. (рис.35). |

|

|

|

|

|

|||||||

Если |

же обратиться |

к анализу |

действительной |

ценности |

полу |

|||||||||

ченного |

результата , необходимо |

иметь в |

виду |

весь процесс про |

||||||||||

ектного |

поиска. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Авторы |

отмечаю т, |

что достижение столь неожиданной компо |

||||||||||||

новки |

в |

виде группы |

|

зданий |

было |

связано |

|

с тем , что |

в ходе |

|||||

проектирования радикальным образом изменялась сама |

струк |

|||||||||||||

турная |

|

концепция |

промышленного |

здания. |

В |

результате |

сложи |

|||||||

лось новое представление Об организованностях (эксплуатируемой, компонуемого пространства и возведения), что позволило вывести

оригинальные |

ценностные |

следствия |

такого |

решения. |

Эта |

новая |

||

концепция |

не |

явилась к |

ним |

как |

готовый результат |

откуда-то |

||

извне, а рождалась в процессе творчества, |

n y fe M неоднократных |

|||||||

попыток соединить многие, разнородные и |

противоречивые |

тре |

||||||

бования в пределах единой концепции. |

|

|

|

|

||||

Авторы |

описания данного |

процесса проектирования акценти |

||||||

руют внимание на моменте "умственного переключения", которое было необходимо в процессе развития типологической концепции

объекта. |

Они |

отмечаю т, что |

требование |

объединения |

в одном |

|||||||||

здании |

|

всех |

видов |

производственных |

операций |

обычно |

исходит |

|||||||

от |

инженеров |

всевозможных |

специальностей, разрабатывающих |

|||||||||||

свои сплетения машин, труб, конвейеров, |

проводов |

и т.д. |

и почти |

|||||||||||

всегда |

думающих |

о |

'размещ ении |

всего |

этого под |

одной |

крышей". |

|||||||

Ч асто ставится |

вопрос о необходимости привлечения архитек |

|||||||||||||

тора |

к |

участию |

в |

компоновке |

технологического |

оборудования, |

||||||||

так |

как |

известно, |

что |

проблемы |

промышленного |

|

проектирования |

|||||||

в этом случае получают системное решение. |

|

|

|

|||||||||||

|

Если |

речь |

идет |

лишь |

об оболочке, то возникает |

необходимость |

||||||||

неукоснительного следования общим типологическим шаблонам,

облаченным в |

форму нормативных требований, которые часто |

|||

приобретают силу "эталона", |

"идеала", |

регулятивного "закона" |

||

для проектировщика. |

|

|

|

|

Сущ ествует |

мнение, |

что |

благодаря |

этой консервативности, |

здания избегаю т участи |

многих машин, |

подверженных быстрому |

||

моральному |

износу. До |

определенной степени этот аргумент объ |

|||

ясняет, почему здания |

имеют свою собственную типологию, а не |

||||

рассматриваю тся |

как |

машины или другие |

части технологической |

||

линии. Но |

тем |

не |

менее представляется |

вполне справедливым |

|

94

и то, что здание устаревает тем скорее, чем меньше было про явлено свободы воображения при проектирования. Для проекти ровщиков Уолтера Кидди проявлением такой 'свободы воображе

н и я ' была радикальная смена концепции 'з д а н и я ' как 'в м ести ли щ а ', |

|

т. е. отказ от традиционно-типологических представлении и переход |

|

к такому |

образу мышления, который мы теперь связали с исполь |

зованием |

инвариантного подхода к проектированию. |

Авторы пишут: |

'Предположим, что предприятие - это не зд а |

ние, а ничем не |

связы ваем ое размещение технологических про |

цессов на неограниченном участке, без ограждений. Представим

себе такую идеальную схему, которая могла бы |

зад ать |

все си |

||

стемы |

переработки сырья и перемещения продуктов, все |

инже |

||

нерно-технические |

систем ы , а затем посмотрим, |

где нужно дать |

||

ограж дения'. Здесь |

мы имеем дело с попыткой |

осмысления ис |

||

ходной |

ситуации проектирования. Авторы данного |

примера |

факти |

|

чески строят исходный объект фрагмента действительности, кото рую им предстоит преобразовать в более совершенный вид. Они

конструируют не конечный, а именно |

первоначальный, |

исходный |

|||||||||

объект, с |

которым |

можно работать, который можно перестраивать |

|||||||||

и преобразовывать |

на бум аге и в воображении архитектора. |

'Н а |

|||||||||

чертим стены , проезды , технологические |

линии и все остальное. |

||||||||||

Получим |

какую -то |

компоновку. |

Затем |

удвоим все технологиче |

|||||||

ские операции. Где тогда окажутся |

наши |

стен ы ?'. |

- |

Так |

рас |

||||||

суждали |

авторы |

проекта, переключив внимание с |

возможного |

||||||||

результата на |

исходный объект |

проектирования и его преобра |

|||||||||

зования. Путем |

анализа |

этапов им удалось |

наиболее полно 'с х в а |

||||||||

т и т ь ' все |

особенности |

лежащей |

перед |

ними |

конкретной ситуации |

||||||

и спрогнозировать |

ее |

развитие |

(ри с.36). |

Авторы проекта пишут: |

|||||||

'С тоило разобрать |

практические |

проблемы, |

зафиксировать |

их в |

|||||||

эскизах, а потом проанализировать теоретически, как они стали гораздо более простыми и легко обозримыми. Мысленное пере

ключение |

показалось при |

этом не |

столько |

радикальным" |

[121, |

||

с. 178]. |

Об этом |

свидетельствует |

само |

построенное |

здание |

||

(рис. 37). |

|

|

|

|

|

|

|

В есь |

проанализированный выше процесс проектирования отве |

||||||

чает инвариантной |

закономерности, |

которую |

мы формулируем как |

||||

'м иним изация' возможных |

сокращений |

(приращений) структурных |

|||||

единиц при восхождении от максимальной морфности к максималь ной ценности'.

На рис.33 была показана последовательность этапов проектного поиска с помощью инвариантного метода.

96

Количественный анализ трансформации этапов, произведенный в шкале М, показал, что максимально возможным сокращением

морфности является |

в данном |

примере |

ДМ =18, |

которое имело |

||||

бы место при переходе от Э2 |

к ЭИд. |

Однако наличие |

ряда про |

|||||

межуточных |

этапов |

позволяет |

свести |

эту |

возможность |

к некото |

||

рому |

пределу |

ДМцт |

, т.е. минимизировать в определенных гра |

|||||

ницах. |

Каково будет |

это предельное |

сокращение? |

Вот |

главный |

|||

вопрос, выдвигаемый в соответствии со вторым условием инва риантности. Чтобы ответить на него математически, необходимо

решить |

следующее уравнение: * |

|

|

|

|||

|

|

п |

|

|

|

|

|

|

Д Мmax |

= 2 ДМ£,- |

- \ |

4 Ц(,- |

■ |

(5) |

|

при |

|

1 |

4 |

|

|

|

|

ДМ1 т |

-» |

min ; |

Д Ц ц т -» |

rain. |

|

||

Это |

уравнение |

реш ается |

методом матричного исчисления |

[139], |

|||

причем |

в ячейки |

записываю тся |

значения 0 или 1 в соответствии |

||||

с отсутствием или наличием итога при каждом |

умножении |

строки |

|

получаемых матриц на |

столбец исходных матриц: М (морфности) |

||

и Ц (ценности). Такое |

перемножение матриц |

имитирует |

процесс |

последовательных переключений проектировщика после каждого

шага |

из шкалы М в шкалу Ц. |

|

|

|

|

||||

В |

ходе |

решения |

уравнения |

(5) |

устанавливается |

последова |

|||

тельность |

этапов |

- |

от 3g |

до |

ЭИд . |

Завершающим этапом , |

т.е. |

||

последним |

перед |

переходом |

к |

"идеальному", является |

3g • |

Этот |

|||

вывод полностью соответствует практике проектирования, строи тельства и эксплуатации промздания в приведенном примере. Минимально возможное сокращение структурных единиц, дости

гаем ое в |

ходе смены |

проектных этапов, устанавливается равным |

Д Мцщ =11 |

(см.рис.ЗО). |

Это косвенное выражение той реальной |

экономии, которая достигается за счет экономии на устранении непредвиденных перестроек объекта. В нашей формуле относи тельная эффективность решения выражается как мера экономии структурных единиц в процессе минимизации возможных макси

мальных сокращений морфности - ценности. |

|

|

Формула относительной |

эффективности |

|

03 |

= Д ^ тах ~ Д ^Нт |

(g ) |

|

A |

|

*Подробнее математическая модель инвариантною метода проектирования освещена в п. 5 данной главы.

98

определяет, насколько удалось снизить |

максимальное непредви |

||||

денное |

сокращение |

морфности дм шах |

по сравнению с достиг- |

||

нутым |

при |

варьировании |

гарантированным пределом сокращений |

||

ЛМ,. |

при |

отнесении этой разности к |

максимально возможному |

||

‘'•Чип |

|

|

|

|

|

сокращению. |

|

|

|

|

|

В приведенном |

примере |

значение относительной эффективности |

|||

проектного решения оказалось равным 0,39 (см .рис.33). Это ко личественное выражение доли экономии максимально возможного непредвиденного сокращения морфности ДМтах =18 по сравнению с моделированным в проекте, гарантированным пределом сокра

щения, |

- |

A^lini =11. |

Этот |

предел соответствует |

трансфор |

|||||||

мации |

|

(см .рис.30). |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Относительная эффективность может быть выражена |

в фор |

|||||||||||

муле, аналогичной (б ), |

через |

ценностную шкалу |

с |

исполь |

||||||||

зованием |

как |

сокращений -Д Итах ; |

-Д Ц цт> |

так |

и |

приращений |

||||||

+ ДЦт а х ; |

+ДП|;т |

ценности. В |

этом |

случае |

показатель |

будет |

||||||

выражать |

долю эффекта, получаемого объектом |

в результате з а |

||||||||||

ранее |

предусмотренных |

и |

вовремя |

гарантированных |

(уже в про |

|||||||

ек те ) |

возможностей изменения |

и |

развития |

объекта, |

в частности |

|||||||

его расширения.

4.Примеры использования

инвариантного метода

Сцелью проверки оценочных возможностей методики были рассмотрены три варианта проектных решений главного корпуса завода искусственного волокна, которые длительное время раз рабатывались архитекторами Гипроива (Государственного инсти тута по проектированию заводов искусственного волокна). На основании многократных обсуждений и всестороннего изучения

полученных результатов авторы проекта пришли в конечном итоге к выводу о безусловных преимуществах третьего варианта.

Проектируемое здание |

предназначалось для технологического |

||||

процесса производства |

|

вискозного |

штапеля. |

С остав |

основных |

производств показан |

на |

рис.44. |

В крупном |

членении |

(вместе |

со вспомогательными помещениями) имелось всего 14 компо нентов: 13 функционально-технологических плюс бытовые поме щения. В различных комбинациях они присутствуют на плане каждого из вариантов. В первом варианте компоновочного реше ния (рис.38) планировка максимально подчинена требованиям тех -

99