книги из ГПНТБ / Булнаев И.Б. Техника и технология отбора проб при разведочном бурении

.pdfбины залегания рудоносной породы в скважине, а кавернометрия— для определения истинного диаметра скважины на уча стке отбора проб и точного регулирования выхода резцов про боотборника с целью отбойки борозд определенной глубины.

В начальный период полевых работ отбор проб со стенок скважин производился после проходки их до проектной глуби ны. Такая методика была предпочтительней, так как не нужно было останавливать скважину для геофизических исследований и отбора проб. Но в условиях данного месторождения она ока залась непригодной по следующим причинам:

1. На участках расположения слабых рудоносных пород при значительном удалении забоя (на десятки и сотни метров) ствол скважины сильно разрабатывается, что затрудняет получение качественных проб со стенок скважин.

2. На стенках скважин, в местах сильной фильтрации сво бодной воды из глинистого раствора, откладывается толстая глинистая корка, которая засоряет пробу.

По отмеченным причинам отдельные пробы получались разубоженными из-за избирательного разрушения слабого рудонос ного материала в гравелитах, и это указывает на необходимость отбора проб сразу лее после вскрытия полезного ископаемого. Исключением могут быть крепкие руды, не подвергающиеся при бурении разрушению под действием бурильных труб и потока промывочной жидкости.

В дальнейшем была применена методика отбора проб сразу же после пересечения полезного ископаемого, что позволило по

всем рудоносным |

участкам отобрать качественные бороздовые |

||||

|

|

|

Т а б л и ц а 32 |

||

СодержаниПполезного компонента в пробах, |

|||||

отобранных со |

стенок скважин, в % от результатов |

||||

|

. |

. гамма-каротажа |

|

||

|

|

|

Содержание |

полезного |

|

|

|

|

компонента, % |

||

ЛГ9 |

|

Интервалы |

в бороздовых по результатам |

||

опробования, |

|||||

скважины |

|||||

|

м |

пробах, |

гамма- |

||

|

|

|

отобранных |

каротажа, |

|

|

|

|

со стенок |

принятого |

|

|

|

|

скважин |

за 100% |

|

306 |

93,5—94,25 |

100,0 |

100,0 |

||

То же |

100,0— 100,7 |

46,5 |

100,0 |

||

|

192,6— 193,3 |

110,0 |

100,0 |

||

» |

92,2—93,4 |

102,0 |

100,0 |

||

» |

133,3— 134,0 |

108,6 |

100,0 |

||

2) |

127,7— 128,7 |

117,0 |

100,0 |

||

|

В среднем . . . |

97,3 |

100,0 |

||

ISO

пробы, фактические веса которых в большинстве случаев совпа дают с расчетными.

Количество отобранных проб по рудоносным гравелитам со ставляет 23. Глубина отбора проб изменялась от 20 до 300 м (см. табл. 31).

Результаты химического анализа бороздовых проб хорошо согласуются с данными гамма-каротажа. Для примера в табл. 32 приведены данные бороздового и геофизического методов опро бования гравелитов по скв. 306.

Полевые исследования, проведенные на месторождениях Озерное и Таежное, показали, что метод отбора бороздовых проб со стенок скважин может успешно применяться для каче ственного опробования слабых, разнородных по составу и твер дости полезных ископаемых, дающих при колонковом бурении низкий выход керна. При проведении опробования сразу же после вскрытия рудоносного горизонта материал, полученный со стенок скважин, отличается достоверностью и точно характери зует разведуемое полезное ископаемое.

Отбор бороздовых проб со стенок горизонтальных и пологонаклонных скважин

на месторождении Каменское

Целью исследования являлось выявление возможности при менения данного метода для опробования полезных ископаемых в горизонтальных и пологонаклонных скважинах, пробуренных сплошным забоем из подземных горных выработок. Совмеще ние высокопроизводительного ударно-вращательного бурения сплошным забоем с методом бороздового опробования полезных ископаемых путем отбора проб со стенок скважин позволит рез ко повысить эффективность и качество буровых работ на место рождении.

В геологическом строении месторождения принимают участие следующие породы (сверху вниз).

1.Четвертичные отложения.

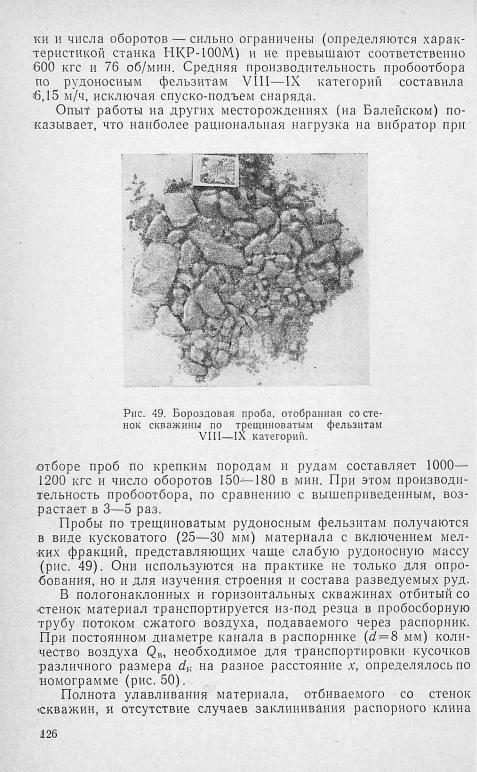

2.Фельзитовый комплекс пород: лава кварцевых лорфиров, туфолавы фельзитов, фельзиты, относящиеся по буримости к VIII— IX категориям.

Фельзиты, наиболее распространенные на месторождении, имеют массивное строение и, как правило, раздроблены серией трещин различного направления.

3.Дациты и их лавы — породы, умеренно трещиноватые и по буримости относятся к VIII— XI категориям.

4.Конгломераты, крупногалечные включают иногда крупные валуны. Последние чаще представлены крепкими эффузивами.

По буримости конгломераты относятся к VIII—X категориям.

5. Андезито-базальты — породы |

массивные, тонкозернистые, |

•относятся к VIII—X категориям по |

буримости. |

6. Граниты, средне- и крупнозернистые; относятся к IX— категориям по бурпмости.

Общая мощность комплекса пород колеблется в пределах от

300 до 1200 м.

Оруденение локализируется в верхней части разреза от фельзитов до подошвы верхнего покрова трахидацитов и приуроче но к тектоническим нарушениям различного направления. Руд ный материал отличается низкой механической прочностью (по бурпмости относится к IV—VI категориям) и в процессе буре ния подвергается избирательному разрушению.

Сильная трещиноватость, а также хрупкость эффузивных по род приводят к интенсивному разрушению керна. Так, напри мер, средний процент выхода керна по 32 скважинам составляет

51,5%.

Еще сильнее снижается (17,9%) выход керна при бурении горизонтальных и пологонаклонных скважин.

Недостаточный выход керна по рудоносным породам (40,7%) восполняется на месторождении данными геофизиче ских методов исследований в скважинах. Однако результаты этих исследований не могут полностью решить проблему каче ственной оценки полезного ископаемого, так как наличие па ме сторождении комплексных руд требует обязательного проведе ния химических анализов для точного определения содержания отдельных компонентов, без чего запасы руд не могут быть ут верждены ГКЗ.

Чтобы получить по всем рудоносным горизонтам достовер ные пробы, на месторождении пытались повысить выход керна (до 80%). Для этого было испытано алмазное бурение с пря мой промывкой и обратной призабойной циркуляцией промы вочной жидкости, а также оптимальные технологические ре жимы.

Однако решить проблему получения качественных проб по слабым рудам, особенно при бурении горизонтальных и слабо наклонных скважин, из горных выработок не удалось. Поэтому руководством предприятия было предложено испытать метод бороздового опробования скважин.

Следует отметить, что из-за низкой эффективности колонко вого бурения значительная часть разведочных скважин бурится сплошным забоем. Для повышения производительности бурения скважины проходят ударно-вращательным способом с примене нием погружных пневмоударников. При этом используются сле дующие оборудование и инструменты: станки НКР-100М, пнев моударник типа П1-75, М-1900 УК и М-48 и породоразрушаю щие инструменты типа КГ-105. Сжатый воздух подается из воз духопроводной линии рудника под давлением 5—6 кгс/см2.

При применении ударно-вращательного бурения производи тельность возрастает почти в 2,5 раза по сравнению с колонко вым алмазным бурением станками БСК-2-100М. Но, несмотря

122

на это, бескерновое бурение имеет ограниченное применение и составляет около 20—25% от общего объема подземного буре ния на месторождении. Это связано с отсутствием каменного материала по рудным зонам, необходимого для проведения хи мического анализа комплексных руд. Поэтому решение пробле мы получения качественных бороздовых проб со стенок скважин имеет весьма важное значение для месторождения, так как это позволяет при сохранении высокой производительности ударно вращательного бескернового способа бурения получить качест венный материал для исследования комплексных руд.

Специфическими особенностями отбора проб со стенок гори зонтальных и пологонаклонных скважин являются.

1.Необходимость ориентировки пробоотборника в скважине для отбойки бороздовых проб с висячих стенок, которые подвер гаются при бурении минимальному разрушению и не загряз няются шламом. Кроме того, при отборе проб с висячих стенок обеспечиваются наилучшие условия для полного улавливания материала в пробосбориой трубе.

2.Появляется необходимость принудительной транспорти ровки материала, отбитого со стенок скважины, в пробосборную трубу. В вертикальных и крутонаклонных скважинах материал попадает в пробосборник под действием собственного веса.

3.Применение сжатого воздуха вместо промывочной жидко сти требует некоторого изменения технологии отбора проб.

При бороздовом опробовании стенок скважин на данном ме

сторождении возникли также некоторые трудности, связанные с установлением достоверности получаемого материала, так как содержание в бороздовой пробе, отобранной в отдельной точке, часто не совпадает с показаниями гамма-каротажа.. Это вызвано двумя причинами: 1) крайней неравномерностью распределения полезного компонента в руде; 2) радиус действия датчика при бора при геофизических исследованиях в несколько раз больше глубины борозды, отбираемой со стенок скважины. Как пока зывают исследования, действие второго фактора также связано с неравномерностью распределения полезного компонента в ру де, ибо при опробовании руд с равномерным распределением металла указанное явление не оказывает заметного влияния на конечные результаты.

Подобная же картина наблюдается при сравнении результа

тов опробования |

керна и данных гамма-каротажа, полученных |

с одного и того |

же интервала (табл. 33). При сравнении при |

нимались в расчет только те интервалы, где керн получен не ниже 80% с сохранением естественной структуры. Скважины были пробурены с поверхности для разведки тех же рудонос ных горизонтов, по которым отбирались бороздовые пробы.

Из приведенных в таблице данных видно, что содержание полезного компонента в керне по отдельным скважинам, даже при высоком проценте его извлечения, сильно отличается от

123

Т а б л и ц а 33

Содержание полезного компонента в керне, полученном не ниже 80%

|

|

Содержание |

|

|

|

и керне в % |

Отклонение |

■К- |

Выход |

от данных |

от данных |

скьажнны |

керна, % |

гамма- |

гамма- |

каротажа, |

каротажа |

||

|

|

принятых |

|

|

|

за 100% |

|

5245 |

90,4 |

146,0 |

+46 |

5268 |

87,0 |

86.0 |

— 14 |

5266 |

100,0 |

99,8 |

—0,2 |

5224 |

90,0 |

138,1 |

+38,1 |

5450 |

100,0 |

78,8 |

—97,9. |

5203 |

80,0 |

82,8 |

— 17,2 |

5203 |

86,0 |

98,4 |

— 1,6 |

5203 |

96,0 |

105,0 |

+ 5 ,0 |

5203 |

100,0 |

41,9 |

—58,1 |

5222 |

100,0 |

135,1 |

+35,1 |

5231 |

82,0 |

91,8 |

—8,2 |

5267 |

89,0 |

62,9 |

—37,1 |

5267 |

88,0 |

79,2 |

—20,8- |

5267 |

91,0 |

156,1 |

+56,1 |

5267 |

92,0 |

90,6 |

—9,4 |

5275 |

95,0 |

70,8 |

—29,2' |

5275 |

85,0 |

87,2 |

— 12,8 |

5275 |

100,0 |

97,0 |

—3,0 |

5275 |

82,0 |

84,7 |

— 15,3 |

5296 |

91,0 |

50,6 |

—49,4 |

5296 |

85,0 |

128,1 |

+28,1 |

5296 |

85,0 |

51,7 |

—48,3 |

5277 |

Ю0,0 |

83,0 |

— 16, 1 |

5277 |

Ю0,0 |

189,1 |

+29,1 |

5285 |

80,0 |

174,6 |

+74,6 |

5289 |

83,0 |

68,1 |

—31,9 |

5294 |

82,0 |

56,3 |

—43,7 |

5294 |

84,0 |

108,0 |

+ 8 ,0 |

5405 |

96,0 |

77,1 |

—22,9 |

5402 |

88,0 |

175,7 |

+ 75,7 |

5402 |

94,0 |

68,1 |

—31,9 |

5402 |

100,0 |

65,4 |

—34,6 |

5479 |

86,0 |

169,4 |

+69 .4 |

5407 |

100,0 |

157,7 |

+ 57,7 |

5407 |

95,0 |

67,7 |

—32,3 |

5480 |

84,0 |

113,9 |

+ 13,9 |

5480 |

86,0 |

74,9 |

—25,1 |

5248 |

95,0 |

122,1 |

+22,1 |

5248 |

88,0 |

124,5 |

+ 24,5 |

5265 |

80,0 |

152,0 |

+ 52,0 |

5265 |

83,9 |

118,5 |

+ 18,5 |

5509 |

94,0 |

334,0 |

+234,0 |

5409 |

100,0 |

73,1 |

—26,9 |

5415 |

83,0 |

252,0 |

+ 152,0 |

5268 |

81,1 |

144,0 |

+44,8 |

5266 |

81,0 |

178,8 |

+ 78,8 |

5266 |

90,0 |

192,4 |

+ 92,4 |

5266 |

86,0 |

104,9 |

, + 4 ,9 |

Продолжение табл. 33

|

|

Содержание |

Отклонение |

|

|

в керне в % |

|

Лв |

Выход |

от данных |

от данных |

гамма- |

гамма- |

||

скважины |

керна, % |

каротажа, |

каротажа |

|

|

принятых |

|

|

|

за 100% |

|

5296 |

100,0 |

80,1 |

— 19,9 |

5296 |

90,0 |

116,8 |

+ 16,8 |

5601 |

86,0 |

17,0 |

—83,0 |

5289 |

92,0 |

155,0 |

+55,0 |

5285 |

91,0 |

122,0 |

+22,0 |

5294 |

82,0 |

78,2 |

—21,8 |

5407 |

100,0 |

205,0 |

+ 105,0 |

5407 |

89,0 |

181,4 |

+81,4 |

5402 |

100,0 |

68,9 |

—31,1 |

5402 |

96,0 |

66,2 |

—33,8 |

5402 |

98.0 |

137,2 |

+37,2 |

5402 |

100,0 |

62,7 |

—37,3 |

5211 |

83,0 |

70,6 |

—29,4 |

5248 |

80,0 |

288,0 |

+ 188,0 |

В среднем |

90,4 |

114,4 |

+14,4 |

показаний гамма-каротажа, и отклонение в ту или другую сто рону достигает нескольких десятков, а иногда сотен процентов.

Из изложенного следует, что результаты бороздового опро бования в отдельных точках нельзя сравнивать с данными гам ма-каротажа, так как при этом могут быть допущены грубыеошибки. Но, как следует из табл. 33, среднее содержание погруппам проб может достаточно точно характеризовать содер жание полезного компонента в руде.

На месторождении Каменское было отобрано 68 бороздовых проб по рудоносным породам и 330 проб по вмещающим поро дам для проверки их рудоносности. Общий объем интервала опробования составил: по руде 64.2 м и по вмещающим породам 320,8 м. Средняя длина борозды равнялась 1,0 м (см. табл. 31).

Режимы работы вибрационного пробоотборника были сле дующими: осеваянагрузка на подвижную муфту вибратора из менялась в зависимости от крепости руд в пределах 250—600 кгс. Число оборотов шпинделя станка НКР-ЮОМ постоянное и рав няется 76 об/мин, и при наличии на муфтах вибратора по пятя закрепленных шариков частота ударов составляет 380 в минуту.

Амплитуда |

колебания подвижной муфты вибратора 12— 14 мм. |

Количество |

воздуха, подаваемого в пробоотборник, изменялось, |

в пределах |

0,5—2,0 м3/мпп, давление воздуха составляло 5— |

6 кгс/см2. |

|

Следует отметить, что приведенные режимы работы пробо отборника были недостаточно эффективными для крепких руд, так как величины наиболее важных параметров — осевой нагруз-

125-

говорят о своевременной и полной транспортировке материала в пробосборную трубу.

Результаты бороздового опробования полезных ископаемых на Каменском месторождении позволяют отметить.

1. При бурении горизонтальных и пологонаклонных скважин небольшой глубины (до 50—80 м) висячие их стенки разраба

тываются |

|

незначительно, |

двп3/мин |

|

|

|||

несмотря |

на трещинова- |

|

|

|||||

тость |

рудоносных |

пород, |

|

|

|

|||

в связи с чем |

появляется |

|

|

|

||||

возможность отбора каче |

|

|

|

|||||

ственных |

|

проб после их |

|

|

|

|||

проходки |

|

до |

проектной |

|

|

|

||

глубины. |

|

|

|

веса |

|

|

|

|

2. |

Фактические |

|

|

|

||||

проб |

мало |

отличаются от |

|

|

|

|||

расчетных, |

что |

говорит о |

|

|

|

|||

выдержанности |

формы и |

|

|

|

||||

размера борозд, а также |

|

|

|

|||||

хорошей |

транспортировке |

|

|

|

||||

и полноте |

улавливания |

|

2,5 |

5,0 йк ,т |

||||

материала, |

отбиваемого |

Рис. 50. Номограмма для определения ко |

||||||

со стенок скважин. |

полез |

|||||||

3. |

Содержание |

личества воздуха, обеспечивающего тран |

||||||

ного компонента в от |

спортировку частиц шлама |

с |

размерами d a |

|||||

на расстояние х (диаметр |

канала в клине |

|||||||

дельных |

пробах несколь |

d = 8 мм). |

|

|

||||

ко отличается |

от данных |

|

|

|

||||

гамма-каротажа, что связано с неравномерностью распределе ния металла в руде. Но среднее содержание по группе проб (по 71 пробе) мало отличается от содержания полезного компонен та в руде, определенного по результатам каротажа, и состав ляет 105,1%. Это говорит о достоверности проб, отбираемых со стенок скважин.

Таким образом, предлагаемый способ отбора проб со стенок скважин может успешно применяться для проведения качествен ного опробования полезных ископаемых не только в вертикаль ных и наклонных, но и в горизонтальных скважинах, пробурен ных из подземных выработок.

Совмещение ударно-вращательного бескернового способа бу рения с бороздовым опробованием стенок скважины позволяет не только в 2—3 раза повысить производительность, но и каче ство буровых работ.

В заключение необходимо отметить, что в лабораторных и производственных условиях (на пяти месторождениях Восточной Сибири) по трещиноватым, разнородным по составу и твердо сти, хрупким рудам, дающим при бурении некачественный керн,, отобрана 191 проба при обшей длине борозд 121,15 м. Около 330 проб (общая длина борозд 320,8 м) отобрано по вмещаю-

127

щнм породам для проверки их рудоносностн при низком выходе керна.

Во всех случаях предлагаемый способ исследования легкоразрушаемых при бурении руд дал положительные результаты л показал высокую экономическую эффективность.

Экономическая эффективность метода отбора проб со стенок скважйн

Об экономической эффективности метода опробования полез ных ископаемых путем отбора рудного материала со стенок скважин можно судить по результатам, полученным на Баден

ском и Каменском месторождениях. |

в вертикальных |

В первом случае опробование проводилось |

|

п крутонаклонных скважинах (01 = 0—23°), а во |

втором — в го |

ризонтальных и пологонаклонных скважинах (0i = 45—90°). |

|

Условия пробоотбора на этих месторождениях отличалисьие только из-за угла наклона скважин, но и различием в крепости опробуемых руд, степенью разработки ствола скважин, глубиной пробоотбора и т. д. Но тем не менее в обоих случаях метод бороздового опробования полезных ископаемых оказался более экономичным, чем отбор керна. К тому же, если учесть более высокую достоверность проб, получаемых со стенок скважин по легкоразрушаемым породам и полезным ископаемым, то можно отметить, что данный метод опробования является весьма пер спективным и может найти широкое применение при разведке твердых полезных ископаемых.

Экономическая эффективность метода бороздового опробования скважин на Баденских месторождениях

В период проведения исследовательских работ по отбору бо роздовых проб со стенок скважин на Балейских месторождениях ежегодно проходили до 350 (35—40 тыс. м) разведочных, поис ковых, поисково-структурных и картировочных скважин на раз личные глубины.

Из указанного числа около 100 скважин подсекают промыш ленные рудные жилы.

Ранее отмечалось, что качество получаемого керна, особен но на Южном участке месторождения, весьма низкое из-за недо статочного выхода керна и избирательного разрушения слабого рудного материала. Поэтому при получении неполноценного кер на по рудным жилам прибегают обычно к повторному их подсе чению путем искусственного искривления скважин с помощью съемного клина, устанавливаемого выше рудного горизонта в

5—30 м.

В табл. 34 приведены данные о затрате времени на повтор ный отбор керна по рудным жилам путем искусственного искрив-

J28

лёния скважин с помощью съемного клийа типа ЛП-2, стоимость выполнения этих работ, а также соответствующие результаты, полученные методом отбора бороздовых проб со стенок сква жин с помощью вибрационных пробоотборников. Условия от бора проб в обоих случаях были близкими.

Т а б л и ц а 34

Сравнительные технико-экономические показатели, полученные при повторном пересечении рудного тела и отборе бороздовых проб со стенок скважин

|

Интервалы |

|

искривления скважин, |

№ скважин |

м |

|

|

701 |

334,2—345,35 |

851 |

80,00—85,25 |

870 |

258,00—270,15 |

936 |

183,40—210,40 |

1097 |

126,00— 133,00 |

1118 |

' 104,80— 119,29 |

1201 |

142,00— 165,00 |

1227 |

177,35—210,80 |

1229 |

181,55—213,70 |

1264 |

29,00—60,00 |

1281 |

67,60—95,70 |

1287 |

130,00— 142,10 |

1287 |

117,50— 125,30 |

Затрата времени на уста новку клина и бурение вспомогательного ствола для отбора проб, ст.-смеи |

Затрата времени на отбор проб со стенок скважин с помощью пробоотборника, ст.-смен |

19 |

0,36 |

16 |

0,10 |

15 |

0,28 |

59 |

0,22 |

9 |

0,18 |

27 |

0,14 |

21 |

0,22 |

21 |

0,28 |

19 |

0,32 |

13 |

0,17 |

34 |

0,15 |

25 |

0,25 |

17 |

0,20 |

Стоимость отбора одной пробы, руб.

при методе повторно го пересечения руд ной жилы |

при методе отбора проб со стенок скважин |

817 |

15,48 |

688 |

4,30 |

645 |

12,04 |

2537 |

9,46 |

387 |

7,74 |

1161 |

6,02 |

903 |

9,46 |

903 |

12,04 |

817 |

13,76 |

559 |

7,31 |

1462 |

6,45 |

1075 |

10,75 |

731 |

8,60 |

Стоимость отбора проб со стенок скважин в % °т |

стоимости отбора методом искривления скважин, принятого за 100% |

, |

1 1 |

1,90

0,62

1,87

0,37

2,00

0,53

1,04

1,33

1,70

1,31

0,44

1,00

1,17

В среднем . . . |

22,7 |

0,22 |

965 |

9,5 |

1,18 |

Из табл. 34 видно, что при применении метода отбора проб со стенок скважин время, затрачиваемое на выполнение данной операции, сокращается по сравнению с искусственным искривле нием скважины почти в 100 раз, а стоимость бороздового опро бования составляет в среднем 1 ,2 % от стоимости получения кер новой пробы в новой точке. Если годовое количество подсечений рудных жил в среднем составляет 10 0 , то переход на метод от бора бороздовых проб со стенок скважин позволит получить

ежегодную экономию в сумме около 95 тыс. руб. |

проб |

|||

Таким |

образом, |

применение' |

метода бороздовых |

|

со стенок |

скважин |

по рудным |

жилам позволяет не |

только |

повысить качество опробования, но и улучшить экономические показатели буровых работ на месторождении.

1/2 5 И. Б. Булнаев |

1,29 |