ТВЗ Лекции 4,5,6 / Лекция № 6.1 Усиление основания

.pdfТехнология возведения зданий и сооружений. |

Лекция 6.1 |

Усиление оснований

Необходимость в повышении прочности оснований фундаментов существующих зданий и сооружений может вызываться различными причинами, к которым можно отнести:

-снижение прочности оснований в процессе эксплуатации;

-неправильный учет свойств грунта основания при проектировании;

-увеличение нагрузок на основание при реконструкции;

-ведение строительных и взрывных работ вблизи здания;

-влияние динамических воздействий;

-аварийные ситуации и другие причины.

Усиление оснований существующих зданий выполняют следующими способами:

-химическим закреплением;

-физико-химическим закреплением;

-термическим закреплением;

-глубинным уплотнением грунта;

-заменой слабого грунта;

-включением в основание элементов повышенной жесткости.

Упрочнение основания существующего здания или сооружения позволяет передать на основание возрастающие нагрузки при реконструкции, в некоторых случаях без замены или усиления фундаментов и без выполнения земляных работ по их отрывке.

Сущность химических способов состоит в том, что в грунт через предварительно погруженные перфорированные трубы (инъекторы) нагнетают маловязкие растворы. Находясь в грунте, растворы вступают в химическую реакцию с грунтом и, отверждаясь, улучшают химические свойства основания.

Химические способы делятся на две группы, к первой относятся способы, использующие силикатные растворы и их производные, ко второй – способы, применяющие органические полимеры (акриловые, карбомидные, резорцинформальдегидные, фурановые смолы и т.п.).

Наиболее распространенные имеют способы силикатизации. Материалом для силикатизации является жидкое стекло – коллоидный раствор силиката натрия.

При однорастворной силикатизации в грунт инъецируется гелеобразующий раствор, состоящий из двух или трех компонентов: растворы силиката натрия и отверждающего реагента (раствор кислот, органических составов). В результате протекающей реакции грунт цементируется гелем кремниевой кислоты.

При двухрастворной силикатизации процесс закрепления сводится к поочередному нагнетанию в грунт раствора силиката натрия и раствора хлористого кальция. В процессе взаимодействия растворов образуется гидрогель кремниевой кислоты. Песок после инъекции становится водонепроницаемым.

При газовой силикатизации в качестве отвердителя силиката натрия используют углекислый газ. Газ нагнетают в грунт для его предварительной активизации. После этого инъецируют силикат натрия, а затем в грунт подают углекислый газ. Способ применяется для песчаных и просадочных лессовых грунтов, а также грунтов с высоким содержанием органических веществ. Закрепленные пески приобретают прочность 0,8…1,5 МПа, а лессовые грунты 0,8…1,2 МПа.

При электросиликатизации используется комбинированное применение постоянного электрического тока и силикатных растворов. Способ предназначен для закрепления переувлажненных мелкозернистых грунтов и супесей, а также лессовых грунтов, в которых жидкое стекло проникает с трудом.

При аэросиликатизации грунтов используют сжатый воздух, который подают в грунт вместе с закрепляющим раствором жидкого стекла. Подача сжатого воздуха позво-

- 1 -

Технология возведения зданий и сооружений. |

Лекция 6.1 |

ляет получить в грунте радиально направленные от инъектора лучеобразные участки закрепленного грунта.

При больших объемах закачки тампонажных материалов применяют глинистосиликатные растворы, представляющие собой смеси водных растворов высокодисперсных глин с небольшой добавкой силиката натрия. Силикат натрия инициирует возникновение в порах грунта эластичного геля, обеспечивающего водонепроницаемость грунтового массива.

К другим химическим методам относятся аммонизация и смолизация.

При аммонизации в грунт под небольшим давлением нагнетается газообразный аммиак. Метод позволяет придать лессовым грунтам свойства непросадочности.

При смолизации в грунты инъецируются водные растворы синтетических смол (карбомидных, эпоксидных, фурановых и др.) вместе с отвердителями (кислотами, кислыми солями). После взаимодействия с отвердителями смола полимеризуется. Смолизация используется при закреплении песчаных с коэффициентом фильтрации 0,5…45 м/сут. и лессовых грунтов. Грунты становятся водонепроницаемыми и имеют прочность на сжатие до 1…5 МПа.

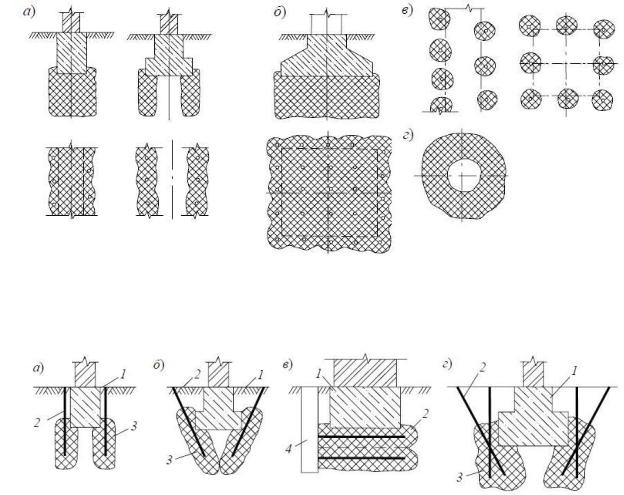

Выбор способа и зон химического закрепления грунта зависит от характеристики основания, формы и размеров фундамента, действующих нагрузок и свойств грунта. Зоны закрепления в плане могут быть ленточными, сплошными, прерывистыми и кольцевыми (рис. 1).

Рисунок 1. Зоны химического закрепления грунтов оснований:

а – ленточная; б – сплошная; в – столбчатая; г – кольцевая.

По характеру расположения инъекторов у фундамента закрепление бывает верти-

кальное, наклонное, горизонтальное и комбинированное (рис. 1).

Рисунок 2. Варианты расположения инъекторов при закреплении грунтов оснований: 1 – фундамент; 2 – инъектор; 3 – зона закрепления; 4 – шахта.

К физико-химическим способам закрепления грунтов относится цементация, грунтоцементация, битуминизация и глинизация.

- 2 -

Технология возведения зданий и сооружений. |

Лекция 6.1 |

При цементации в грунт через инъекторы нагнетается цементный, цементнопесчаный или цементно-глинистый раствор. Метод применяют для закрепления песчаных, крупнообломочных грунтов и трещиноватых скальных пород.

При грунтоцементации для укрепления оснований устраивают грунтоцементные сваи. Для устройства свай, грунт в пробуриваемой скважине перемешивается с вяжущим материалом без выемки его из скважины. Метод применяется для закрепления слабых грунтов при возведении вблизи эксплуатируемых зданий новых, создании подземных конструкций в слабых грунтах, устройстве противофильтрационных завес и др.

При глинизации для заполнения скважин используют глинистые растворы. Применяется в трещиноватых породах.

При битуминизации в качестве инъецируемого вещества используют разогретый битум или холодную битумную эмульсию. Способ рекомендуется для песчаных грунтов с коэффициентами фильтрации 10…50 м/сут. Из-за сложности и не экологичности технологии метод применяется очень ограниченно.

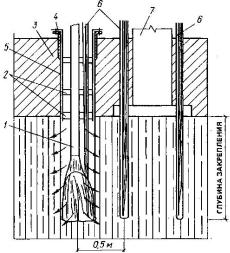

Термическое закрепление грунтов применяется при закреплении просадочных грунтов. В пробуренных в грунте скважинах сжигают газообразное, жидкое или твердое топливо. Одновременно в скважину подают воздух. Обжиг производят при температуре 400…800 °С в течение 5…10 дней. Вокруг скважины образуется столб закрепленного грунта диаметром 1,5…3,0 м с прочностью до 1,2 МПа.

Рисунок 3. Термическое закрепление грунтов: 1- форсунка; 2 – распорные кольца; 3 – грунт; 4 – кран; 5 – эластичная оболочка; 6 – термопара; 7 - усиляемый фундамент.

Иногда в практике применяется электротермический способ обжига грунта. В качестве источника используются нихромовые электронагреватели. Скважины во всех случаях могут пробуриваться вертикально, наклонно и горизонтально.

Работы по усилению оснований методами инъецирования должны выполняться в определенной последовательности:

1.Перед производством работ по закреплению грунтов следует:

-уточнить расположение подземных коммуникаций, а также расположение и состояние сооружений, находящихся вблизи места закрепления;

-подготовить бригаду исполнителей, предварительно прошедших курс обучения технологии производства работ;

-обеспечить наличие предусмотренного проектом комплекта оборудования и материалов;

-выполнить контрольное закрепление грунта и провести его испытания.

2.Закрепление грунтов включает последовательное выполнение следующих видов работ:

-подготовительных и вспомогательных, включая приготовление закрепляющих растворов;

-бурение и оборудование скважин, погружение в грунт инъекторов;

-3 -

Технология возведения зданий и сооружений. |

Лекция 6.1 |

-нагнетание закрепляющих реагентов в грунты;

-извлечение инъекторов и заделка инъекционных скважин;

-контроль закрепления.

Подготовительные и вспомогательные работы выполняют до начала основных работ. К ним относятся: подготовка и планировка территории; подводка электроэнергии, горячего и холодного водоснабжения, канализации; организация мониторинга за осадками фундаментов; размещение на площадке химреагентов и материалов; оборудование стационарного узла приготовления растворов (при объеме закрепления более 10 тыс. м³ грунта); разметка мест погружения инъекторов или бурения инъекционных скважин; согласование возможности проведения работ с организациями, ответственными за подземные коммуникации; приготовление закрепляющих растворов рабочих концентраций; выполнение контрольных работ по закреплению грунтов.

Для повышения прочности оснований за счет уплотнения грунтов используются механические способы: устройство грунтовых свай, включение в основание жестких элементов.

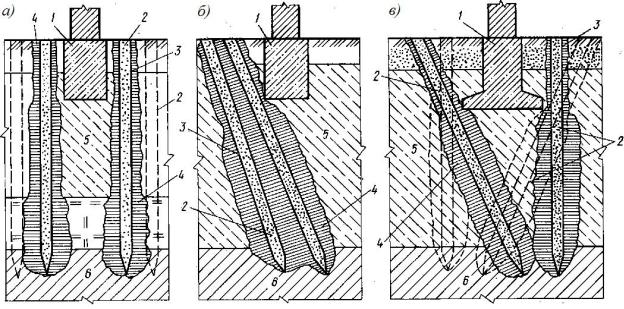

Способ устройства грунтовых свай основан на погружении штампов, которые образуют скважины с вытеснением грунта радиально в стороны. В результате этого грунт вокруг скважины уплотняется. Погружение штампа выполняется продавливанием, забивкой, вибрированием. В отформованную скважину засыпают местный грунт или песок, песчано-гравийную смесь, щебень и снова ее отформовывают. Операции повторяют до тех пор, пока усредненная плотность грунтового массива не станет равной требуемой. Наибольший эффект уплотнения достигается при шахматном расположении скважин. Расстояние между осями скважин зависит от диаметра уплотняющего органа и требуемого коэффициента уплотнения.

Глубинное уплотнение может быть выполнено в виде вертикальных или наклонных скважин, может быть принято комбинированное расположение скважин (рис. 4).

Рисунок 4. Варианты устройства скважин для грунтовых свай:

а – вертикальных; б – наклонных; в – комбинированных; 1 – старый фундамент; 2 – скважина; 3, 4 – уплотненный грунт; 5 – грунт основания; 6 – прочный грунт.

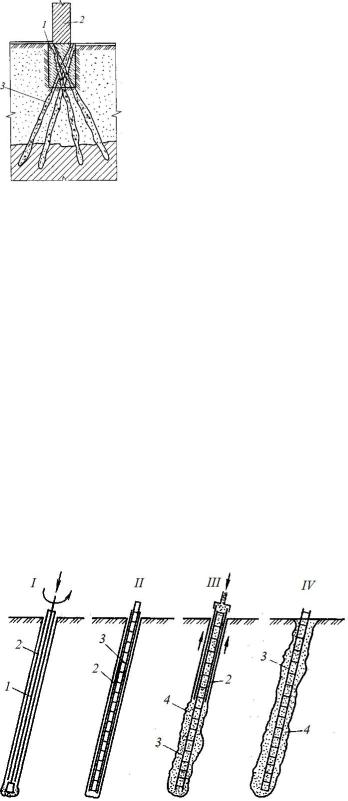

Усиление корневидными сваями заключается в устройстве под фундаментами разветвленных стержневых опор, которые передают нагрузку на более прочные слои грунта (рис. 5). Корневидные сваи выполняют под различными наклонами к вертикали с помо-

- 4 -

Технология возведения зданий и сооружений. |

Лекция 6.1 |

щью буровых установок, например, вращательного бурения, которые позволяют пробуривать скважины через расположенные выше стены и фундаменты.

Рисунок 5. Усиление фундамента корневидными сваями:

1 – усиляемый фундамент; 2 – стена; 3 – корневидная свая.

Буровые установки имеют небольшие габариты и их можно применять в стесненных условиях, даже в подвальных помещениях. Благодаря таким преимуществам устройство корневидных свай не препятствует нормальной эксплуатации реконструируемых зданий и сооружений.

Для обеспечения устойчивости стенок в процессе бурения скважину заполняют глинистым раствором.

В готовые скважины устанавливают каркасы, состоящие из отдельных секций, стыкуемых сваркой. Длина секций лимитируется высотой помещения, в котором проводят работы. Каркас оборудуют фиксаторами, которые предупреждают отклонение от оси скважины.

После установки арматурного каркаса или одновременно с этой операцией в скважину опускают инъекционную трубу диаметром 25—50 мм, через которую нагнетают це- ментно-песчаный раствор, обжимающий стенки скважины.

При нагнетании цементно-песчаного раствора в скважину происходит вытеснение глинистого раствора на поверхность. После заполнения скважины "раствором инъекционная труба извлекается, на верхнюю секцию обсадных труб навинчивается крышка со штуцером для рукава к растворонасосу или компрессору и свежеуложенный раствор опрессовывается по мере извлечения обсадных труб. Регулируя давление и расход раствора, можно получить уширение в свае. При применении бентонитового раствора опрессовку выполняют через инъекционную трубу (рис. 6).

Рисунок 6. Схема инъецирования в скважины цементно-песчаного раствора: I – бурение скважин; II – установка арматурного каркаса; III - бетонирование скважины; IV – готовая скважина; 1 – рабочий орган буровой установки; 2 – обсадная труба; 3 – арматурный каркас; 4 – цементнопесчаный раствор.

Рекомендуется инъекционный раствор следующего состава компонентов по массе:

цемент — песок — вода 1: (1...1.5): (0,5...0,7).

Усиление оснований может быть выполнено путем устройства по периметру фундамента (ленточного, столбчатого) ограждающей стенки из шпунта, труб и свай. Стенки глубиной 2,5—3 ширины фундамента должны располагаться на минимальном расстоянии от фундамента, как это позволяет технология производства работ.

- 5 -