книги из ГПНТБ / Орлова, В. В. Гидрометрия учебник

.pdfпаводочную волну незначительной высоты, не дошедшую до нижерасположенного поста; б) забор воды на участке между двумя во домерными постами; в) кратковременный затор в результате скоп ления льда или сплавляемого леса; г) попуски воды из водохрани лищ и др.

Помимо искусственных и естественных причин, несоответствие в ходе уровня может быть следствием ошибок, допущенных при производстве наблюдений и обработке полевого материала. На все случаи несогласованности в ходе уровней и ледяных образований по длине реки нужно обратить особое внимание и в процессе ана

лиза выяснить причину несогласованности. |

у р о в н и |

||

С о с т а в л е н и е |

т а б л и ц |

« Е ж е д н е в н ы е |

|

воды», « Т е м п е р |

а т у р а воды» |

и « То л щи н а льда » . Мате |

|

риалами для составления таблиц служат обработанные и прове ренные полевые книжки для записи водомерных наблюдений. Таблицы составляются постепенно, в течение всего года, по мере проверки полевых записей и окончательно оформляются после ана лиза материалов наблюдений. Оформленные таблицы публикуются в гидрологических ежегодниках.

Таблица «Ежедневные уровни воды» (см. табл. 18), сокращенно называемая таблицей ЕУВ, содержит значения средних суточных уровней за календарный год. Для каждого полного месяца вычис ляется значение среднего уровня за месяц и по данным срочных и других наблюдений выписываются высший и низший уровень за месяц. По средним месячным уровням вычисляется значение сред него годового уровня и выписываются высшие и низшие уровни за год с указанием дат их наступления. Для рек с устойчивым ле доставом указываются два значения низшего уровня — летний и зимний.

Впериоды ледяных образований справа от значений уровня от мечаются фазы ледового режима теми же условными знаками, что

ипри обработке «Книжки водомерных наблюдений». В таблице подчеркиваются высшие и низшие уровни за месяц.

Впримечаниях под таблицей ЕУВ приводятся сведения о пе риодах пересыхания или перемерзания реки, отмечаются даты на ступления явлений, нарушающих естественный режим уровней (сплав леса, попуски воды из водохранилищ, разбор воды на оро шение и др.).

Таблица «Температура воды» (сокращенно ТВ) содержит сред ние значения температуры за декады и месяцы, наибольшее значе ние температуры за год с указанием даты ее наступления, и для весны и осени выписываются даты перехода температуры воды че рез 0,2° С, являющиеся показателем устойчивого повышения тем пературы в период весеннего вскрытия и охлаждения воды перед появлением ледовых образований.

Таблица «Толщина льда» (сокращенно ТЛ) содержит сведения о толщине общего льда по состоянию на 5, 10, 15, 20, 25-е число и последний день месяца.

69

§ 24. О б р аб о тк а лен т сам о п и сц а уровня воды

Обработка лент самописца уровня производится в следующей последовательности.

1. Проверяется качество графической записи, устанавливается наличие на ленте всех контрольных засечек и их соответствие за писям в книжке водомерных наблюдений.

Линия записи на ленте самописца должна быть тонкой и ров ной, без перерывов. Недоброкачественная запись (зигзагообраз ные, растекшиеся или ступенчатые участки) исправляется путем проведения тонкой средней линии другого цвета.

2. Проверяется исправность работы самописца. Для проверки действия часового механизма из начальной и конечной контроль ных засечек опускаются перпендикуляры на ось времени. Расстоя ние между этими перпендикулярами, умноженное на масштаб вре мени, должно быть равно промежутку времени между засечками. Расхождение до ± 5 мин в сутки не учитывается при дальнейшей обработке ленты. Если невязка во времени превышает ± 5 мин, то она устраняется путем пропорциональной разверстки между кон трольными засечками. При обнаружении большей невязки во вре мени, свидетельствующей о неверном ходе часов самописца (спе шат или отстают), необходимо отрегулировать часовой механизм прибора.

Для проверки соответствия записи уровня на ленте самописца показаниям контрольного водпоста следует величину разницы от меток по ленте между контрольными засечками умножить на ма сштаб записи уровня и полученное значение сравнить с разностью уровней, измеренных на водомерном посту. При нормальной работе самописца и исправности установки расхождение не должно пре вышать удовоенной точности регистрации уровня прибором.

3. Производится разметка линии хода уровня, записанной на ленте самописца, по методу равных интервалов времени и по ме-> тоду характерных переломных точек. Метод равных интервалов времени применяется в случае плавного хода уровня в течение суток, а метод характерных переломных точек — при резких коле баниях уровня с частой сменой подъемов и спадов.

При использовании метода характерных переломных точек разметка линии хода уровня производится на всех пиках, впадинах и в местах изменения интенсивности приращения уровня. Незави симо от принятого способа разметки дополнительно отмечаются точки высшего и низшего уровня и точки начала и конца кален дарных суток (0 и 24 ч). Разметка линии производится засечками в виде вертикальной черты на графике хода уровня. Около каждой засечки выписывается значение времени с точностью до 1 мин и

уровень над нулем графика. Для снятия высоты уровня в намечен ных точках на ленте самописца ниже графической записи прочер чивается горизонтальная линия, отметка которой соответствует не которому значению уровня. Этот уровень представляет собой на чальную ординату, относительно которой нужно снять высоту

70

уровня для всех намеченных точек. Для определения начальной ординаты служат отсчеты уровня по водомерному посту, выписан ные на ленте при контрольных засечках.

Чтобы определить величину уровня для намеченных точек, нужно измерить (циркулем или по делениям ленты) превышения этих точек относительно начальной ординаты, перевести получен ные величины по масштабу в высоты уровня и прибавить к ним значение уровня начальной ординаты.

На основании обработанных лент самописца вычисляется сред ний уровень за сутки и составляются таблицы уровней.

Значение среднего суточного уровня при использовании метода равных интервалов времени вычисляется как среднее арифметиче ское из всех величин уровней, снятых с ленты.

Если разметка ленты производилась по характерным перелом ным точкам, то средний уровень за сутки вычисляется по формуле

Яо + Я, , |

. |

Я , + Я 2 , |

, Я „_ , + Я я , |

|

2 ~ ^ ~ 1+ |

------2-----<1-2 + |

. . - + — 2 |

h n - D - n |

|

Ср |

|

*0-1 +<1-2 |

|

|

(7)

где Н0, Н 1, ... — уровни на границах интервалов; to- ь Ч-2 ,- • • — про

должительность интервалов времени.

Значение среднего суточного уровня может быть определено планиметрированием площади, ограниченной линией хода уровня,

иделением этой площади на длину записи.

§25. Механизированная обработка результатов водомерных наблюдений

Внастоящее время в связи с использованием электронно-вы числительной техники стало возможным заменить ручную обра ботку механизированной. Переход на механизированную обработку

особенно важен в условиях комплексной автоматизации Гидроме теорологической службы. При автоматизации основных видов гидрометеорологических наблюдений неизбежен рост объема инфор мации, своевременная обработка которой возможна лишь при ис пользовании быстродействующих электронно-вычислительных ма шин (ЭВМ).

Для обработки результатов наблюдений на вычислительных машинах необходимо, чтобы эти данные были закодированы и за несены на специальный технический носитель, с которого инфор мация непосредственно вводится в ЭВМ.

Одним из видов технического носителя информации является перфорационная лента (перфолента), представляющая собой уз кую бумажную ленту с пробитыми на ней отверстиями, соот ветствующими данным наблюдений. Запись на перфоленту

71

производится вручную на обычном телеграфном аппарате (теле тайпе), а при наличии автоматической или полуавтоматической станции — автоматически путем использования перфорирующих устройств к станциям. С занесением данных на перфоленту одно временно печатается на бумажную широкую ленту цифровая информация, позволяющая производить визуальный контроль ин формации.

Специфика механизированной обработки требует, чтобы инфор мация на перфоленту была занесена по определенной системе в со ответствии с адресами ячеек оперативной памяти электронно-вы числительной машины. С этой целью форма «Книжки водомерных наблюдений» (КГ-1) несколько изменена. Отличительной особен ностью новой формы книжки (КГ-1М) является кодирование за писи некоторых видов наблюдений и наличие адресной системы информации. Каждый адрес-номер состоит из четырех цифр и кру глой скобки. Данные в книжке КГ-1М, предназначенные для пер форации, заключены в жирно очерченные скобки.

Результаты наблюдений, занесенные на технический носитель, вводятся непосредственно в ЭВМ, где происходит считывание, об работка записанных данных и перенесение их с непрочной бумаж ной перфоленты на кинопленку (микрофильм) для длительного хранения.

Г Л А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я

ПРОМЕРЫ ГЛУБИН

Промеры глубин производятся для выяснения рельефа дна во доемов. Данные о глубинах позволяют определить наличие препят ствий в русле реки, что важно для водного транспорта и лесосплава, высоту заложения водозаборного сооружения, а также решить дру гие важные практические вопросы. В результате проведения повтор ных промеров глубин можно определить характер и размеры де формации русла и учесть их при решении различных инженерных задач.

Промеры глубин являются самостоятельными работами, если они выполняются с целью выяснения рельефа дна, и вспомогатель ными при измерении расходов воды и наносов и производстве дру гих видов гидрометрических работ.

В зависимости от целей и задач промерные работы могут' вы полняться в различные сезоны года. Промеры на большом участке реки, связанные с определением рельефа дна и выявлением опасных для судоходства мест, удобнее производить при низких уровнях, ко гда обнажаются мели и перекаты. Измерения глубин в целях изу чения деформации русла или определения расходов воды и наносов производятся как при высоких, так и при низких уровнях.

72

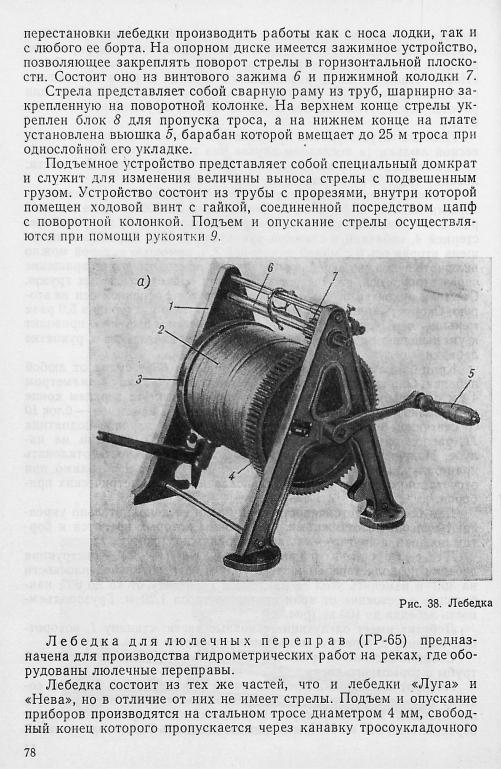

краской и размечается на дециметры красной краской. Нижний конец наметки оковывается железным башмаком весом 0,5—1,0 кг, придающим ей большую устойчивость и предохраняющим ее от рас калывания при ударе о грунт. Чтобы наметка не заглублялась в грунт при илистом дне, на нижнем ее конце укрепляется поддон в виде диска диаметром 10—15 см. Для измерения глубины наметка вы брасывается нижним концом несколько вперед против течения, от счет глубины производится в тот момент, когда она встанет верти кально на дно водоема. Значение глубины отсчитывается с точно стью до 2 см. В зависимости от скорости течения наметкой можно пользоваться при глубине до 5— 6 м.

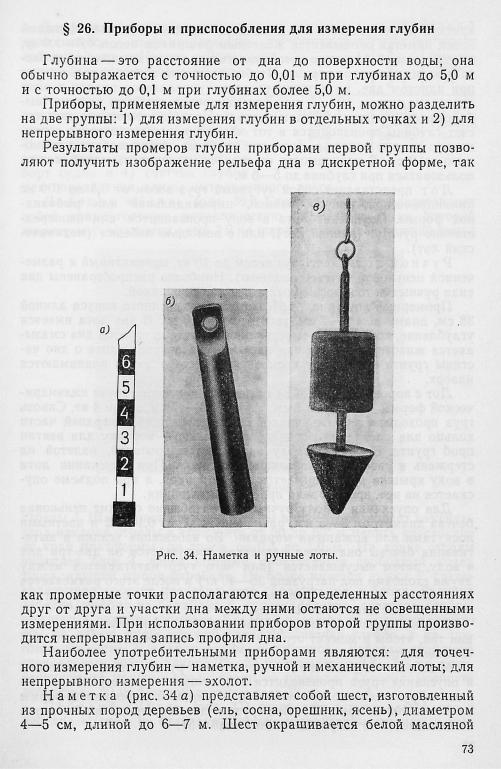

Л от представляет собой чугунный груз весом от 0,5 до 100 кг

цилиндрической, конусообразной, пирамидальной или |

рыбовид |

|

ной формы. Опускание лота |

в воду производится или |

непосред |

ственно руками (ручной лот), |

или с помощью лебедки |

(механиче |

ский лот).

Р у ч н о й лот имеет груз весом до 1 0 кг, привязанный к разме

ченной пеньковой бечеве (лотлиню). Наиболее распространены два вида ручных лотов: промерный лот и лот с воронкой.

Промерный лот (рис. 34 6 ) имеет вид усеченного конуса длиной 38 см, диаметром 6 —7 см, весом около 4,5 кг. В дне лота имеется

углубление, которое для определения характера грунтов дна смазы вается животным жиром или вазелином. При ударе лота о дно ча стицы грунта прилипают к смазке и вместе с лотом поднимаются наверх.

Лот с воронкой (рис. 34 в) состоит из чугунного груза цилиндри ческой формы диаметром 8 см, высотой 8— 15 см, весом 4 кг. Сквозь

груз проходит стержень длиной 30 см, имеющий в верхней части кольцо для крепления лотлиня, а в нижней — воронку для взятия проб грунта. Воронка сверху закрывается крышкой, надетой на стержень и свободно скользящей по нему. При опускании лота

вводу крышка приподнимается над воронкой, а при подъеме опу скается на нее, предохраняя пробу от вымывания.

Для опускания в воду ручных лотов обычно служит пеньковая бечева диаметром 3—5 мм, размеченная через 0,1—0,2 м цветными лоскутами или кожаными марками. Во избежание усадки и вытя гивания бечевы она перед разметкой погружается на два-три дня

вводу, затем высушивается (для чего туго натягивается между

двумя столбами под нагрузкой 35—40 кг) и после этого размечается по стальной ленте или рулетке. Лотлинем может служить мягкий стальной трос диаметром 1 — 2 мм.

Для измерения глубины ручной лот забрасывается против тече ния так, чтобы в момент отсчета глубины лотлинь находился в вер тикальном положении.

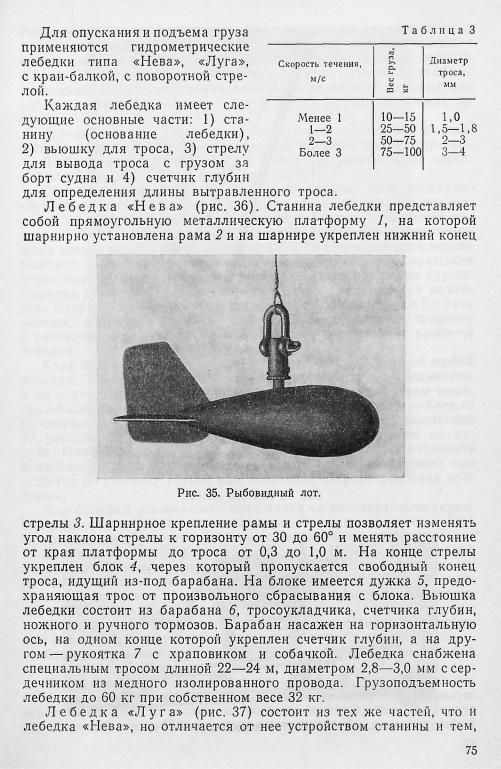

М е х а н и ч е с к и й лот отличается от ручного тем, что подъем и опускание груза производится с помощью гидрометрических ле бедок. Грузы обычно применяются обтекаемой рыбовидной формы весом до 100 кг (рис. 35). Вес груза и диаметр троса подбираются в зависимости от скорости течения (табл. 3).

74

что стрела отделена от станины. Станина лебедки состоит из двух скрепленных между собой стоек. В верхней части станины укреплена вьюшка, имеющая такое же устройство, как и вьюшка лебедки «Нева». Наличие двух разобщенных частей (стрелы и станины с вьюшкой) позволяет устанавливать их в различных, удобных для работы местах. Полный вес лебедки 20 кг, грузоподъемность до

60 кг.

Лебедка «Луга» удобна при работе с весельной шлюпки и с под весной люльки (в последнем случае она применяется без стрелы).

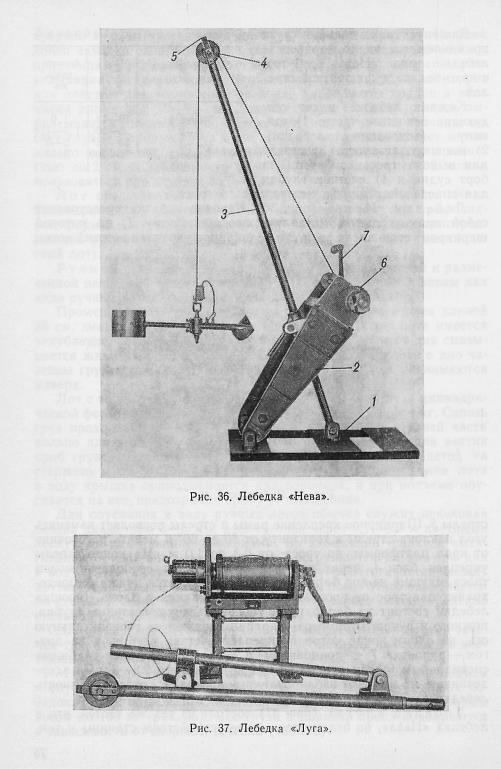

Л е б е д к а с к р а н - б а л к ой имеет две разобщенные части: лебедку (рис. 38 а) и кран-балку (рис. 38 6 ).

Станина 1 лебедки состоит из двух А-образных опор, между ко торыми находится барабан 2, вмещающий до 1 0 0 м троса диамет ром 3 мм. Барабан снабжен ленточным тормозом 3, храповой ше стерней 4, собачкой и съемной рукояткой 5. Над барабаном поме щена вторая ось 6 с малой шестерней 7, с помощью которой можно

включать зубчатую передачу барабана и приводить его во вращение через вторую ось, что бывает нужно при подъеме тяжелых грузов. Съемная рукоятка 5 при этом переставляется с основной оси на вто

рую. Скорость вращения барабана через малую шестерню в 5,9 раза меньше, чем через основную ось; это соответственно приводит к уменьшению во столько же раз усилия, прилагаемого к рукоятке лебедки.

Кран-балка служит для вывода троса за борт судна от любой лебедки. Она представляет собой металлическую трубу 8 диаметром

4 см с дугообразным изгибом в верхней части. На верхнем конце кран-балки укреплен направляющий ролик 9, а на изгибе — блок 10

со счетчиком глубин. Внизу кран-балка имеет шаровой подпятник 11, расположенный в гнезде опоры, укрепляемой болтами на па

лубе. Наличие шарового подпятника дает возможность отклонять кран-балку назад и поворачивать ее, что бывает необходимо при отсчетах по счетчику глубин или показаний гидрометрических при боров.

Для большей устойчивости кран-балки ее дополнительно укреп ляют тросовыми оттяжками, одни концы которых крепятся к бор там шлюпки, а другие — к планкам подвижного хомута 12.

Л е б е д к а с п о в о р о т н о й с т р е л о й (ГР-36). Конструкция лебедки позволяет перемещать стрелу в горизонтальной плоскости на 360° и изменять угол ее наклона к горизонту от 15 до 60°; наи большее расстояние от края опоры до троса 1,20 м. Грузоподъем ность лебедки до 100 кг (рис. 39).

Лебедка имеет следующие основные части: станину 1, поворот ную колонку 2, стрелу 3, подъемное устройство 4 и вьюшку 5.

Станина состоит из треноги с вертикальной осью в виде стальной трубы и тормозного диска.

Поворотная колонка предназначена для крепления стрелы; со стоит она из трубы с опорным диском, надетым на вертикальную ось станины. Вместе со стрелой колонка может вращаться вокруг вертикальной оси на 360°, что дает возможность без дополнительной

77