книги из ГПНТБ / Геодаков, А. И. Изготовление форм офсетной печати

.pdfявления и высокая температура проявителя), и от долговременного хранения (старение). От повышенной температуры и чрезмерной влажности воздуха в помещении, где хранится фотоматериал, вуаль также увеличивается.

Таким образом, при сенситометрическом исследовании фотогра фического материала еще на фабрике обнаруживается вуаль. На кривой отрезок АБ характеризует область вуали. Точка Б называет ся порогом почернения.

На участке БВ почернение пленки превышает плотность вуали, однако оно меньше, чем в области нормальных экспозиций. Участок кривой БВ — область недодержек.

Отрезок вправо от точки Г (ГО) область передержек. На этом участке с увеличением экспозиции увеличивается и оптическая плот ность, но прирост оптических плотностей значительно отстает от увеличения экспозиции.

На участке DE передержка приводит не к увеличению оптиче ских плотностей, а к их уменьшению. Это область соляризации (на графике показана пунктиром).

Характеристическая кривая, построенная для фотографического материала, дает возможность провести и количественные измере ния для определения светочувствительности, контрастности, фото графической широты, плотности вуали. Знание этих и других свойств фотоматериалов (зернистость, разрешающая способность) дает возможность фотографу правильно и уверенно проводить фо тосъемку.

Фотоматериал тем более чувствителен, чем меньше света требу

ется для получения |

на нем фотографического изображения. |

|

||||||

Существуют различные способы определения и количественного |

||||||||

выражения |

светочувствительности. |

|

|

|

|

|

||

За единицу светочувствительности по ГОСТ 2817—50 принима |

||||||||

ется такая |

светочувствительность фотоматериала, при которой в |

|||||||

результате |

действия |

количества света в |

1 лк-сек |

возникает |

плот |

|||

ность над вуалью, равная |

0,2. |

|

|

|

|

|

||

Числовые обозначения |

светочувствительности |

по |

ГОСТу |

пред |

||||

ставляют собой величины, обратные тому |

количеству |

света |

(выра |

|||||

женному в лк-сек), |

которое необходимо |

для создания фотографи |

||||||

ческого почернения, превышающего плотность вуали на 0,2. |

|

|||||||

Если, например, для почернения какого-либо фотоматериала до |

||||||||

плотности, |

равной плотности вуали плюс |

0,2, требуется |

освещение |

|||||

0,125 лк-сек, |

то его |

светочувствительность будет обратной величи- |

||||||

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

ной, т. е. |

= |

единиц по ГОСТу. Примерно |

такой |

чувстви |

||||

тельностью обладает фототехническая пленка ФТ-31.

По характеристической кривой светочувствительность определя ют так. Прежде всего находят на вертикальной оси графика точку, соответствующую плотности вуали (D0 ) плюс 0,2; в данном случае точку К. От этой точки параллельно горизонтальной оси проводят

линию до пересечения с характеристической кривой. Так находят

90

точку К', из которой опускают перпендикуляр к шкале светочувст вительности и находят ее значение (показано стрелкой на рис. 33).

Таким образом,

|

|

|

Я ^ + 0,2' |

|

|

|

где |

S — светочувствительность; #d„ + 0,2 — величина экспозиции, |

|||||

соответствующая оптической |

плотности |

D 0 + 0,2 |

(определяется |

по |

||

характеристической |

кривой). |

|

|

|

||

Для фотопленок |

общего |

назначения |

(ГОСТ |

10691—63) крите |

||

рием |

светочувствительности |

является |

оптическая плотность, |

пре |

||

вышающая плотность вуали на 0,85, а числовое обозначение свето чувствительности

|

s = |

1 0 |

. |

|

|

|

Я С о |

+ |

0,85 |

|

|

Светочувствительность |

на фабричных |

упаковочных |

этикетках |

||

обозначается в единицах |

ГОСТа: 0,25; 0,5; |

0,7; 1; 1,4; 2, 2,8; 4; 5,5; |

|||

8; 11; 16; 22; 32; 45; 65 и т. д. |

|

|

|

|

|

Иногда приходится работать |

с |

фотографическими |

пленками, |

||

изготовленными в ГДР; их светочувствительность обозначается в градусах ДИ Н '. Кроме того, на производстве встречаются и плен ки различных фирм с обозначением светочувствительности в еди ницах ASA2 . Ориентировочно перевести числовое значение одной

системы в числовое значение другой можно так (табл. 2). |

|

|

К о н т р а с т н о с т ь |

с в е т о ч у в с т в и т е л ь н о г о |

с л о я — |

это способность фотоматериала образовывать различный интервал плотностей3 под действием некоторого интервала экспозиций. Это значит, что при одних и тех же условиях съемки и последующей об работки изображение на разных фотоматериалах может иметь раз личное соотношение его наибольшего й наименьшего почернения.

Фотоматериалы отличаются по способности эмульсии переда вать изображение фотографируемого объекта со всей точностью его переходных полутонов.

Особоконтрастные фотоматериалы передают малое количество полутонов, причем переходы от одного полутона к другому очень резкие. Поэтому при репродуцировании на них обычно снимают штриховые оригиналы.

Контрастные фотоматериалы передают большее количество по лутонов, чем особоконтрастные, но переходы от одного полутона к другому также резкие. Мягкие переходы полутонов оригинала на негативе пропадают. Хорошие результаты получаются при съемке серых оригиналов.

1 |

Д И Н — начальные буквы Deutsche Industrie |

Normen (Немецкие |

промыш |

||

ленные нормы). |

|

|

|

|

|

2 |

ASA — светочувствительность |

согласно американскому |

стандарту РП2.5— |

||

1960. |

Интервал плотностей — разность оптических |

плотностей |

самого |

темного и |

|

3 |

|||||

самого светлого фотографического |

изображения. |

|

|

|

|

91

Нормальные фотоматериалы наиболее правильно передают особенность оригинала-, полутона и переходы между ними.

Мягкие фотоматериалы передают разли чие яркостей оригинала на негативе такими почернениями, которые мало отличаются друг от друга. Поэтому переходы полутонов из одного в другой очень нежные, вследст вие чего при съемке оригиналов с нормаль ной контрастностью негативы получаются вялыми.

Степень контрастности фотоматериалов зависит от состава светочувствительной эмульсии, толщины слоя и способа изготов ления.

Числовое выражение степени контраст ности у (коэффициент контрастности) опре деляется тангенсом угла а, составленного прямолинейным участком характеристиче ской кривой и горизонтальной осью коорди нат.

Если коэффициент контрастности равен единице, значит угол наклона прямолиней ного участка характеристической кривой к горизонтали равен 45° (tg 45°= 1). Для мяг ких пленок коэффициент контрастности ра вен 0,65, для контрастных—1,3. Фотоплен ку с такими значениями применяют в обык новенной фотографии. Коэффициенты конт растности фототехнической пленки в поли графии вдвое и втрое превышают коэффи циенты контрастности обычных пленок. Так, например, для пленок ФТ-30, ФТ-31, ФТ-32 их значения достигают 3,2 и выше, а для ФТ-101 и более 10.

Коэффициент контрастности у определя ют на графике (см. рис. 33) так. От правого угла его, т. е. влево от точки в «а горизон тальной оси, отмечают отрезок, равный еди нице масштаба вертикальной шкалы у. Ко нец отрезка соответствует точке с. Затем от этой точки проводят линию, параллельную прямолинейному участку характеристиче ской кривой, до пересечения с вертикальной осью. Таким образом отыскивается точка а, которая на шкале указывает степень конт растности данного слоя.

При одних и тех же условиях съемки, при проявлении в одном и том же прояви-

теле, но при различной продолжительности проявления эмульсия дает различную степень контрастности снимка.

Помимо числового значения, степень контрастности на упаковке обозначают и словами: «контрастная», «мягкая», «нормальная».

Ф о т о г р а ф и ч е с к а я |

ш и р о т а |

— способность светочувстви |

||

тельного слоя |

правильно |

передавать |

градации яркостей |

объекта |

большими или |

меньшими |

почернениями соответствующих |

участков |

|

на фотографическом изображении. Чтобы правильно воспроизвести яркости, нужно знать величины наибольшего и наименьшего коли чества освещения, которые могут обеспечить пропорциональную передачу их соответствующими оптическими плотностями, т. е. в пределах прямолинейного участка характеристической кривой. Эти интервалы экспозиций называются фотографической широтой. Фотографическая широта тем больше, чем ниже коэффициент кон трастности.

Значение величины фотографической широты слоя дает возмож ность определить, насколько точно могут быть воспроизведены те

или иные яркости фотографируемого объекта на данном |

материале. |

|

З е р н и с т о с т ь |

и з о б р а ж е н и я - — р е з у л ь т а т |

зернистого |

строения фотографического слоя, который состоит из зерен микро кристаллов галогенида серебра различной величины.

Р а з р е ш а ю щ а я с п о с о б н о с т ь , или способность переда вать раздельные мельчайшие детали изображения, определяется зернистостью слоя. Чем меньше зерна галогенида серебра, тем точ нее передается на негативе изображение.

Разрешающая способность зависит и от толщины эмульсионного слоя; при толстом слое она снижается, так как увеличивается рас сеивание света.

Время проявления негатива и температура проявителя так же влияют на разрешающую способность фотослоя. При увеличении времени проявления до определенного предела разрешающая спо собность увеличивается. При повышении температуры проявителя увеличивается зернистость и, таким образом, разрешающая способ ность понижается.

Разрешающая способность фотоматериала определяется при фо тографировании миры по числу различаемых штрихов в 1 мм.

Ореолообразование в слое оказывает большое влияние на раз решающую способность фотоматериала. Оно' выражается в том, что границы изображения на фотоснимке получаются нерезкими, размытыми, а на негативе по краям прозрачных участков (соответ ствующих черному на оригинале) возникают дополнительные почер нения.

Различают два вида ореолов: диффузный и отражения.

Диффузный ореол, или, как его еще называют, ореол |

рассеяния,4 |

||

получается под влиянием рассеяния света в |

эмульсионном слое |

||

фотоматериала в связи с тем, что лучи света |

на |

пути |

встречают |

зерна галогенида серебра, от которых они отражаются |

в разные |

||

стороны. Понятно, что ореол рассеяния больше у |

фотоматериалов |

||

с более крупнозернистой эмульсией. |

|

|

|

93

Ореол отражения образуется под влиянием лучей света, прошед ших всю толщу эмульсионного слоя и отразившихся от основы фо томатериала: пленки или стекла. При этом лучи отражаются как от верхней, так и от нижней поверхности подложки. Для устранения ореолов отражения на подложку фотопленки наносят противоореольные слои.

§ 25. ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ

Чтобы сфотографировать объект, необходимо иметь специаль ное устройство, создающее оптическое изображение на светочувст вительном слое.

Наиболее простым приспособлением для получения изображения

является камера-обскура |

представляющая |

собой |

светонепрони- |

|||||

|

|

цаемое помещение или ящик |

||||||

|

|

с |

небольшим |

отверстием в |

||||

|

|

стенке, через |

которое прони |

|||||

|

|

кают |

лучи |

света, |

образуя |

|||

|

|

оптическое обратное |

изобра |

|||||

|

|

жение |

объекта |

(рис. |

34). |

|||

|

|

Описал камеру-обскуру и |

||||||

|

|

впервые применил ее знаме |

||||||

|

|

нитый |

итальянский |

худож |

||||

|

|

ник и ученый эпохи |

Возрож |

|||||

Рис. 34. Камера-обскура |

дения |

Леонардо |

да |

|

Винчи |

|||

|

|

(1452—1519). |

|

|

|

|

||

В это же время физик |

Джованни |

Порта |

предложил |

использо |

||||

вать в камере стекло-линзу. Тогда камеру-обскуру |

применяли ху |

|||||||

дожники для копирования |

изображений, |

делая зарисовки от |

руки. |

|||||

С развитием науки постепенно от камеры-обскуры пришли к совре менным фотографическим аппаратам. В настоящее время имеется огромное количество разнообразных фотоаппаратов, отличающих ся друг от друга не только конструктивно, но и по назначению. При меняют их как для производственных и научно-технических целей, так и в быту для любительских целей. Они — незаменимое средство передачи информации при помощи фотоиллюстрации.

Фотоаппараты делятся на форматные пластиночные и пленоч

ные, которые |

заряжаются фотоматериалом в плоских |

кассетах2 , |

и пленочные |

рулонные или катушечные (пленка, часто |

по краям |

перфорированная, наматывается на катушку и помещается в свето непроницаемую цилиндрическую кассету).

Модели фотоаппаратов бывают стационарного типа, |

например |

|||

фоторепродукционные, |

требующие для установки помещение в |

|||

1 |

От латинских слов |

«сатега» — комната, |

«obscurus» — затемняющий. |

|

2 |

Кассета — светонепроницаемая коробка, |

в которую помещают |

фотомате |

|

риал. Закрывается кассета плоской задвижкой или гибкой шторкой. Перед съем кой в фотоаппарате задвижка или шторка выдвигается и обнажает светочувстви тельный слой материала, который при открытом объективе подвергается дейст вию света.

94

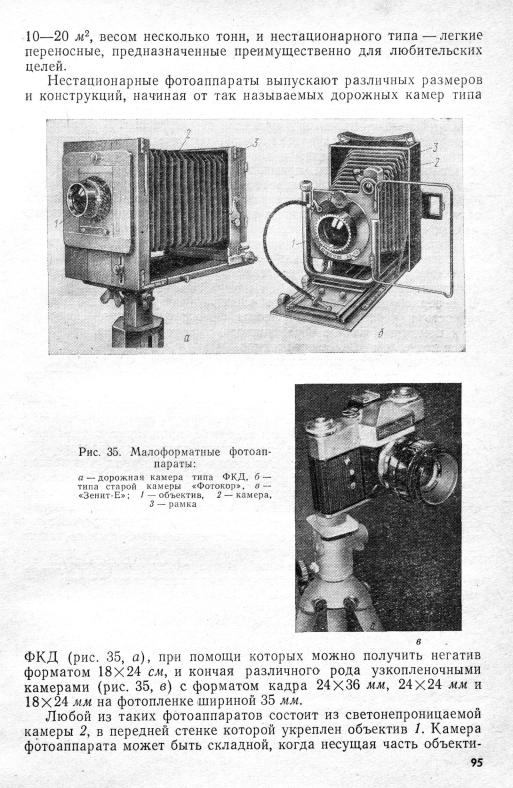

ва соединена с корпусом аппарата посредством меха (рис. 35, а, б), или жесткой конструкции (рис. 35, в).

У фотоаппаратов типа ФКД сзади камеры имеется рамка 3 с матовым стеклом для установки изображения на резкость. После наводки на резкость на место рамки устанавливают кассету, за ряженную фотоматериалом. Фотоаппаратами этого типа можно фотографировать картины в музеях и на выставках. Как правило, выдержки при съемках довольно значительные, и поэтому аппарат устанавливают на штатив.

Основные объективы, применяемые для малоформатных фото аппаратов, имеют наибольшее относительное отверстие до 1 : 1,5 '(«Киев») с фокусным расстоянием 50 или 52,4 мм. Они снабжены затворами, при помощи которых автоматически отмеряется выдерж ка менее 1 сек. Минимальная величина выдержкц равна 1/1250 сек.

Взадней стенке фотоаппарата есть смотровое окно, при помо щи которого фотограф устанавливает изображение на резкость. Дальномер приводится в действие при перемещении объектива вдоль оптической оси.

Взеркальных камерах типа «Зенит» (рис. 35, в) наводить на резкость и устанавливать границы фотографирования — кадрировать помогает наличие передвижного плоского зеркала, оно нахо дится под углом 45° к оси объектива.

Изображение на матовом стекле, расположенном в горизонталь ной плоскости верхней части аппарата, получается при отражении его от зеркала.

Отснятую пластину или форматную пленку проявляют и фикси руют в обычных кюветах. Пленку, на которую произвели съемку с помощью малоформатного фотоаппарата, проявляют в специаль ном бачке. В этом же бачке она фиксируется и промывается.

Фотографическую съемку и изготовление негативов, в конечном счете, делают для того, чтобы получить фотоотпечатки. Исключени ем может быть такая съемка, в результате которой после соответ ствующей обработки получают не негативное, а позитивное чернобелое или цветное изображение. В этом случае пленку используют для просмотров через фильмоскоп. Позитивное изображение также служит в качестве репродукционного оригинала.

Если негативы предназначены для репродуцирования картин, то их фотоотпечатки используют только для контроля качества.

ГЛАВА 5

РЕПРОДУКЦИОННАЯ ФОТОГРАФИЯ

Репродукционная |

фотография — процесс |

воспроизведения |

(репродуцирования) |

оригинала фотографическим путем. В полигра |

|

фии объектом репродуцирования является плоский оригинал, его снимают репродукционным фотоаппаратом на фототехническую пленку.

§ 26. РЕПРОДУКЦИОННЫЕ ФОТОАППАРАТЫ

Современные репродукционные фотоаппараты в зависимости от конструкции делятся на горизонтальные и вертикальные; они в свою очередь — на двухкомнатные и однокомнатные. Кроме того, сущест вуют подвесные фотоаппараты; их не устанавливают в помещении фотопавильона на полу, как это делается при монтаже большинст ва стационарных фотоаппаратов, а подвешивают к потолку.

Независимо от конструкции основными частями репродукцион ных фотоаппаратов является фотокамера, оригиналодержатель, штатив, объектив с оборачивающей системой, осветители, пленкодержатель или кассеты, различного рода оптические приспособле ния и устройства.

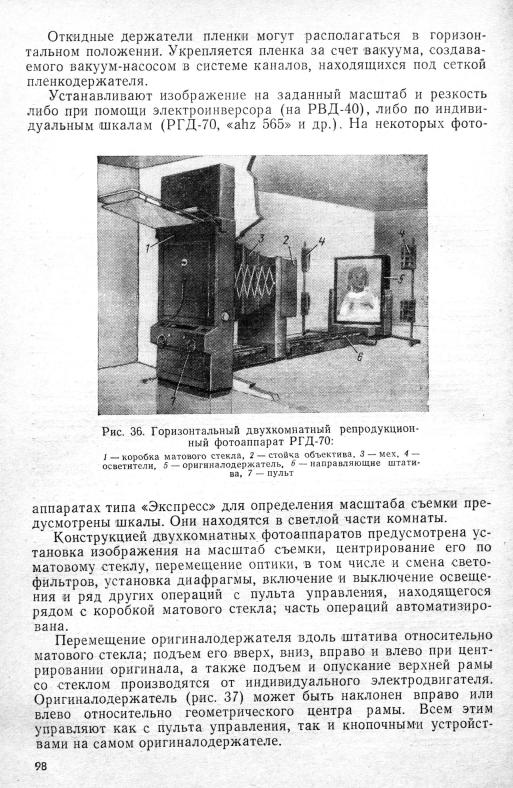

Наиболее совершенными в настоящее время считаются двухком

натные репродукционные |

фотоаппараты (рис. 36). |

Основная |

|

часть — светонепроницаемая |

фотокамера состоит из стойки 2 объ |

||

ектива, коробки матового стекла /, соединенных |

мехом 3. |

|

|

Стойка объектива с размещенной оптической |

системой |

(объекти |

|

вы, оборачивающее устройство, светофильтры и др.) может переме щаться по направляющим штатива 6. Закрепляют оригиналы пнев матическим оригиналодержателем 5, поворачивающимся вокруг своей оси на 90°. Разрежение (вакуум) в раме создается при помо щи вакуум-насоса.

Перед оригиналодержателем установлены на двух вертикаль ных стойках, шарнирно соединенных с двумя кронштейнами, освети тели 4.

У двухкомнатных фотоаппаратов устройство с матовым стеклом находится в одной комнате, а камера с объективом (вместе с обо рачивающей системой) и оригиналодержатель—в другой. Плос кость матового стекла в таком аппарате неподвижна, перемещает ся относительно друг друга лишь стойка с объективом и оригинало держатель. Управляют аппаратом с пульта 7, находящегося в тем ной комнате.

4—2849 |

97 |