книги из ГПНТБ / Экономическая эффективность почвозащитной технологии и комплекса противоэрозионной техники (сборник научных трудов)

..pdfпублики, области (края) |

и по основному |

производству |

||||

сельскохозяйственных |

предприятий |

является |

стоимость |

|||

©сего прибавочного продукта, то |

есть чистый доход, а по |

|||||

всей финансово-хозяйственной |

деятельности |

предприя |

||||

тий •— прибыль.1 |

|

|

|

|

|

|

Важнейшим критерием |

эффективности |

производства |

||||

называют прибыль |

А, И. Барановский2, |

В. |

Быкадо |

|||

ров3, П. Смирнов4, |

А. |

Трифонов3, |

И. |

Крячков5 и |

||

другие. |

|

|

|

|

|

|

Чешские экономисты Я. Дупал, Я. Гавличек, И. Бартунек называют чистый доход исходным и заключитель ным критерием эффективности сельскохозяйственного производства при сравнении сельскохозяйственных пред приятий6.

Критерий эффективности сельского хозяйства и его

отраслей видят |

в |

показателе рентабельности С. Ядчук7, |

||

В. Хлебников8, |

М. |

Кузнецов9, |

С. Павенский10, |

И. Гав |

1 Котов Г. Г. |

Методы оценки |

эффективности |

еельскохо- |

|

■аяйственного производства. Ж. Экономика сельского хозяйства.

1970. |

№ 8, стр. |

16. |

|

|

|

|

|

|

2 Тарановский А. И. Прибыль и ее использование. |

Изд-во |

|||||||

■Экономика. М. 1966. с Tip. 10. |

|

|

|

|

||||

3 Быкадоров В., Трифонов А. Эффективность |

производст |

|||||||

ва и ее показатели. |

Ж. Экономика сельского |

х-ва. |

1971. |

|||||

№ 8. стр. |

101— 102. |

|

|

|

|

|

||

4 Смирнов П. |

«О |

показателях эффективности». Ж. Эконо |

||||||

мика |

сельского хозяйства. 1971. № 6 . |

|

|

|

||||

5 |

Крячков И. |

Об |

экономической объективной оценке про |

|||||

изводства |

в колхозах |

и совхозах. Научные труды |

Курского |

|||||

СХИ. т. 4, Курск. 1968'. |

~ |

|

|

|

||||

6 Дупал Я., Гавличек Я., |

Сточек Ф., Бартунек И. Вопросы |

|||||||

определения эффективности |

сельскохозяйственного |

производ |

||||||

ства в Чехословакии. |

Перевод с чешского Е. А. Левитан под |

|||||||

редакцией А. И. Тулупникова. Гоостатиздат. М. 1962,

. 7 Ядчук С. Рентабельность — обобщающий показатель эф-,

■фективности. Ж. Экономика сельского хозяйства. 1971. № 3, стр. 104.

8 Хлебников В. О. О показателях эффективности сельско-

.‘хозяйственного производства. Ж. Экономика сельского хозяй ства. 1970. № 9, стр. 95.

9 Кузнецов М. Эффективность производства и ее показа тели. Ж. Экономика сельского хозяйства. 1971. № 8 , стр. 107.

10 Павенский С. Определение показателей эффективности 'сель|скохо1зяйственного производства. Ж. Экономика сельского

хозяйства. 1971. № 5, стр. 94.

10

рилов1, И. Пентюхов, В. Сафронов2, А. Мандрик3 и другие.

Обобщающим показателем хозяйственной деятельно сти колхозов и совхозов, по мнению Г. Демидова, являет ся размер прибыли ,на 100 га пашни и сельскохозяйст венных угодий4.

Примерно на аналогичной точке зрения стоит А. Бул кин, который утверждает, что «исчисление экономиче ских показателей по отношению к 100 га единых по ка честву сельскохозяйственных угодий даст возможность более объективно вскрыть причины низкого уровня про изводства и выявить резервы повышения рентабельности производимой продукции как растениеводства, так и жи вотноводства»5.

А. Семченко и Л. Тарасевич считают, что эффектив ность сельского хозяйства исчерпывающе характеризует ся скоростью или количеством оборотов авансированных средств за определенный период времени, фондоотдачей и рентабельностью производства6.

По мнению Синевой Л. результаты хозяйствования предприятий наиболее полно выражают показатель фон доотдач» и рентабельность, характеризующие, как пола

гает она, «степень выполнения |

важнейшей задачи сель |

|

ского хозяйства |

— увеличения |

общего объема сельско |

хозяйственной |

продукции я |

повышение эффектив |

ности его»7.

Ряд экономистов (В. Волосенков, А. Брылев и др.)

■1 Гаврилов В. И. Экономическая эффективность производ

ства сельскохозяйственных продуктов в зоне Северного Кав каза. Тезисы докладов по научной конференции по развитию производительных сил, размещению и специализации сельско хозяйственного производства на Северном Кавказе. Ставро поль, стр. 41.

2 Пентюхов И., Сафронов В. Главный критерий рентабель

ности. Тула. 1967. |

|

|

|

|

||

3 |

Мандрик А. Рентабельность — основной критерий оценки |

|||||

хозяйственной |

деятельности совхозов и колхозов. .Омск. 1967. |

|||||

4 |

Демидов Г. Эффективность производства и ее |

показате |

||||

ли. Ж. Экономика сельского хозяйства. 1971. |

№ 8 , |

ст.р. 102. |

||||

5 Булкин |

А. Определение |

показателей |

эффективности |

|||

сельскохозяйственного производства. Ж. Экономика |

сельского |

|||||

хозяйства. 1971. № 5, стр. 100. |

Оборачиваемость, |

фондоот |

||||

6 |

Семченко А.. Тарасевич Л. |

|||||

дача, |

рентабельность. |

Ж. Экономика сельского |

хозяйства. |

|||

1971. |

№ 1. |

Л. О показателях эффективности |

совхозного про |

|||

7 |

Синева |

|||||

изводства. Ж. |

Вопросы |

экономики. 1969. № 9, |

стр. 45. |

|||

11

считают, что использование чистого дохода (прибыли) при анализе динамики эффективности сельского хозяй ства и оценке хозяйственной деятельности предприятий без учета чистой продукции может привести к ошибоч ным результатам, поскольку их значение будет разным при разном уровне оплаты труда.

Только совместное использование этих показателей при экономическом анализе, утверждают авторы, может дать обобщающую характеристику их эффективности. Поэтому в качестве критерия эффективности сельского хозяйства в народнохозяйственном уровне, по их мне нию, должен служить национальный доход или приба вочный продукт, а на уровне отдельных предприятий — валовый доход и чистая прибыль в расчете на средне годовую сумму занятых в сельском хозяйстве основных производственных фондов и оборотных средств1.

В ряде работ, опубликованных в печати в последнее время, основным критерием эффективности сельскохо зяйственного производства признается показатель, отра жающий рост общественной производительности труда.

Так, по мнению профессора: Иващенко П. С., «повы шение производительности общественного труда, сопро вождаемое ростом производства валовой продукции слу жит критерием экономической эффективности сельскохо зяйственного производства»2.

«Основным главным показателем эффективности об щественного производства в том числе и сельского хо зяйства, — пишет С. И. Сдобнов — является рост про

изводительности труда»3.

Чтобы определить эффективность сельскохозяйствен ного производства, — отмечает А. Голованов, -— необхо димо произвести сопоставление результатов производст ва с осуществленными затратами... единственным крите

1 Волосенков. Критерий экономической эффективности

социалистического сельского хозяйства. Ж. Экономика сельско го хозяйства. 1970. № 10. стр. 82.

2 Иващенко П. С. Теоретические основы и методика опре

деления экономической эффективности сельскохозяйственного производства. Труды Волгоградского СХИ. вып. 25, 1968. стр. 46.

3 Сдобнов С. И. Пути повышения эффективности сельско хозяйственного производства. Изд-во Мы-сль. М. 1972. стр. 28.

12

рием, отвечающим указанным требованиям, может быть производительность общественного труда»1.

«Эффективность производства нужно понимать как экономию затрат общественного труда: живого (т. е. тру да работников данного предприятия, колхоза или совхо за) и прошлого, овеществленного в применяемых средст вах производства», — утверждают В. Руднев и В. Огур цов2.

По мнению большинства авторов, этот критерий вы ражается через систему уже применяемых на практике показателей, отражающих использование основных фак торов производства: рабочей силы, земли, производствен ных фондов.

Отдельные экономисты, стоящие по сути на этой же

точке зрения, предлагают использовать |

единый обоб |

щающий показатель эффективности. |

такого обоб |

Например, по мнению А. Абашина, роль |

щающего показателя мог бы играть показатель уровня производства валовой продукции в расчете на сумму

себестоимости этой продукции (за |

вычетом амортизации) |

||

и стоимости |

основных 'производственных фондов сель |

||

скохозяйственного назначения3. |

|

сельскохо |

|

II. Петренко считает, что эффективность |

|||

зяйственного |

производства как |

на уровне |

отдельных |

предприятий, так и на уровне народного хозяйства 'Мож но выразить ростом валовой продукции на единицу стоимости производственных фондов и оплаты труда4.

Среди работ, которые были опубликованы в печати в последнее время, можно встретить весьма своеобраз ную трактовку понятия «эффективность сельскохозяйст венного производства».

Например, А. Росенко утверждает, что «эффектив ность производства — это уровень его интенсивности»5.

1 А. Голованов. Эффективность сельскохозяйственного про

изводства. Ж. Экономика сельского |

|

хозяйства. |

|

1971. |

№ |

7, |

|||||

стр. |

99. |

|

|

|

|

методы |

ее |

оп |

|||

2 В. Руднев, В. Огурцов. Эффективность и |

|||||||||||

ределения. Ж. Экономика сельского |

хозяйства. |

1971. |

№ |

4. |

|||||||

стр. |

100. |

Обобщающий показатель работы |

сельскохо |

||||||||

3 |

А. Абашин. |

||||||||||

зяйственного предприятия. Ж. Учет и финансы |

в колхозах и |

||||||||||

совхозах. 1965. № |

1. стр. 45. |

и |

методы |

ее |

определения. |

||||||

4 |

И. Петренко. Эффективность |

||||||||||

Ж. Экономика сельского хозяйства. |

|

1971. Л° 4, стр. |

99. |

|

|

||||||

5 |

А. |

Росенко. |

Эффективность |

производства |

и |

ее |

показа |

||||

тели. |

Ж. |

Экономика сельского хозяйства. 1971. № |

8 , стр. 106. |

||||||||

Н. Хая критерий эффективности социалистического сельского хозяйства понимает как «рост производства продукции земледелия и животноводства на душу насе ления и уровень выполнения плана производства сель скохозяйственных продуктов. А поскольку реет произ водства продукции земледелия и животноводства может быть достигнут главным образом за счет повышения урожайности культур, роста плотности поголовья и про дуктивности скота и птицы, то отсюда, по мнению авто

ра, «основным критерием эффективности сельскохозяй ственного производства по праву считается урожайность культур и выход продукции животноводства на единицу земельных угодий» (курсив наш — К- А., А. Л .)1.

Таким образом, даже из краткого обзора опублико ванных по данной проблеме работ видно, что среди эко номистов до сих пор нет единства мнения как в отно шении самого понятия «эффективность общественного производства в сельском хозяйстве», так и в отношении

критерия и показателей |

эффективности и методов их |

определения. |

|

Сложившееся положение нельзя считать нормальным.

Отсутствие критерия, способного |

отражать эффектив |

ность общественного производства |

на всех уровнях хо; |

зяйствования, является существенным тормозом в даль нейшем развитии социалистических производственных отношений.

Без решения проблемы критерия не могут получить оптимального разрешения такие важные экономические вопросы как рациональное размещение и специализа ция сельскохозяйственного производства, разработка наиболее эффективных систем земледелия, систем содер жания животных и систем ведения хозяйства по районам и природно-экономическим зонам страны, производст венные отношения между государством и социалистиче скими сельскохозяйственными предприятиями, экономи ческие взаимоотношения между отдельными предприя тиями и отраслями народного хозяйства, оплаты труда и его материальное стимулирование и др.

Разнобой в трактовке критерия эффективности не со здает предпосылок, реальной основы для повышения эф

фективности |

общественного (в том числе и сельскохо |

||

зяйственного) |

производства, |

являющегося, как известно', |

|

1 Н. Хан. Эффективность и |

методы |

ее определения. Ж. |

|

Экономика сельского хозяйства. |

1971. № |

4, стр. 97. |

|

14

одной из первостепенных стратегических задач социалис тического общества на современном этапе его развития.

Из оказанного видно, насколько актуальной является разработка критерия эффективности социалистического, вес-производств а.

Решение этой фундаментальной экономической про блемы может быть, на наш взгляд, успешным только ®.

том случае, когда она |

(эта проблема), не будет рас |

|

сматриваться в отрыве от цели |

общественного произ |

|

водства при социализме, |

которая обусловлена господст |

|

вующей системой производственных отношений и имеетобъективное содержание.

Всякое же игнорирование объективной природы кри терия и упущение из виду главной цели, ради чего осу ществляется фиксирование меры эффективности общест венного производства ведет к субъективизму, выливает ся либо в стремление видеть во всех более или менее' обобщающих показателях критерий эффективности, либо,

в страсть к |

«конструированию» показателей, изобрете |

|

нию своего |

рода Perpetuum mofiile который был бы годен: |

|

в современных еще |

не совсем совершенных экономиче |

|

ских условиях для |

всех без исключения целей анализа. |

|

И то, и другое нельзя признать явлением положи |

||

тельным. .В первом случае весьма широкий круг «крите риев» . исключает возможность однозначного результата или ответа, во-втором •— сами обобщающие показатели, «агрегатные» формулы в большинстве случаев пред ставляют собой механическое объединение или соотноше

ние измерителей |

отдельных факторов производства |

и |

поэтому имеют весьма условное значение, что также |

по |

|

способствует широкому использованию их на практике..

ОБОСНОВАНИЕ ПАРОВОГО КЛИНА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЗОНАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

Н. П. Сафронов, [кандидат экономических наук.

Особое место в системе мероприятий по повышению продуктивности земли в условиях засушливого климата отводится чистому пару. В паровом поле ведется интен—

15.

сивная борьба с сорной растительностью, |

происходит |

накопление влаги в почве и мобилизация |

питательных |

веществ. Величина парового клина оказывает существен ное влияние на условия производства, меняя объемы по левых работ и их распределение во времени. Вследствие чего меняется напряженность работ по периодам, а сле довательно, потребность в основных и оборотных фон дах, а также рабочей силе. Так, например, в расчете на 100га севооборотной площади потребность в средствах производства активного назначения (тракторы, комбай ны, сельскохозяйственные машины и орудия) в двухполь ном севообороте превышает в сравнении с пятипольным в 1,32 раза, необходимость в оборотных фондах — на 10,8%. Наблюдается рост текущих производственных затрат и затрат труда. Предел окупаемости текущих производственных затрат за счет урожая с севооборот ной .площади в условиях засушливой степи па южных черноземах при сложившемся уровне цен на зерно в двухпольном севообороте равен 408 ц, в пятипольном — 641 ц, при монокультуре яровой пшеницы — 720 ц. Из всего этого следует, что при выборе границ эффективно сти пара наряду с показателями продуктивности следу ет учитывать уровень окупаемости текущих затрат и производственных фондов.

Исследование форм связи показало, что существует обратная зависимость между удельным весом пара в се вооборотной площади и уровнем текущих производст венных затрат. Эмпирически эта зависимость выражает ся в виде уравнения регрессии:

Уз = а0 — Ьх ( 1) ’ г д е

Уз — затраты на севооборотную площадь, руб.; х — значение пара в севооборотной площади, %; а0 и ь — коэффициенты пропорциональности.

Форма связи |

потребности в фондах в зависимости от |

||

удельного |

веса |

пара подчиняется уравнению гипербо |

|

лы • |

|

ук = а0 — ь |

(П) |

Связь урожайности с различными значениями |

пара |

||

характеризуется уравнениями прямой уу = а0 -р bx |

(III). |

||

Наивысшая урожайность может быть получена в двух польном зернопаровом севообороте. Однако урожайность

16

не может являться критерием для обоснования опти мальные значений пара. При росте урожайности выход зерна на севооборотную площадь может оставаться как на одном уровне, так и снижаться. Показатель выхода зерна на севооборотную площадь является наиболее точ ным выражением продуктивности использования пашни. Это вызывает необходимость соизмерять урожайность зерновых культур, высеваемых по чистому пару, с вы ходом зерна в расчете на севооборотную площадь.

Изменение выхода зерна на севооборотную площадь

з зависимости от удельного веса пара |

характеризуется |

уравнением параболы второго порядка; |

|

yb — а0 — bi х + b2 х2 |

) |

Из сопоставления уравнений (I—IV) следует, что ха рактер связи изменения уровня текущих производствен ных затрат, потребность в фондах и выход зерна на се вооборотную площадь различен. Изменение продуктив

ности в широком диапазоне |

значений |

пара (от двух |

польного севооборота к монокультуре) |

имеет тенденцию |

|

повышения до определенных |

границ, |

различного для |

каждого природного ареала, |

после чего наблюдается |

|

спад; уровень затрат и фондооснащения в указанных значениях имеет хорошо выраженную тенденцию повы шения. Таким образом, сокращение процента пара в зернопаровом севообороте в экономическом плане следу ет рассматривать, как проявление процесса интенсифика ции, ибо насыщение севооборотной площади зерновыми культурами сопровождается ростом продуктивности, но это достигается за счет дополнительного приложения труда и средств на гектар земельной площади, находя щейся в активном обороте. Основываясь на соотношении прироста дополнительной продукции в стоимостном вы ражении и соответствующих дополнительных затрат, представляется возможным применительно к особенно стям тех или иных зон определить предельные границы насыщения севооборотной площади зерновыми культура ми. Поскольку речь идет о зональных принципах реше ния этой проблемы, то в качестве основного критерия выступает показатель народно-хозяйственной эффектив ности — экономия затрат живого и овеществленного труда, выраженная через показатель удельных приведен ных затрат. Последний представляет собои? сумму -теку--' щих затрат (себестоимости) и капитальны!: вложен^,".'

2—4764 |

. |

- . I t ' |

приведенных по нормативному коэффициенту к одному году. Очевидно, что предельные границы насыщения зернопаровых севооборотов зерновыми культурами лежат на уровне окупаемости дополнительных приведенных за

трат за счет стоимости полученной |

прибавки урожая. |

|

При этом могут иметь-место три случая. |

||

Первый — удельные приведенные |

затраты на допол |

|

нительную продукцию |

(с+ЕК) лежат ниже уровня стои |

|

мости этой продукции |

(Р) Р > С + Е К . В этом случае яв |

|

ляется целесообразным дальнейшее насыщение севообо ротной площади зерновыми культурами за счет сокра щения площади пара.

Второй — когда Р < С + ЕК — удельные приведенные

затраты |

превышают уровень стоимости продукции, по |

|

лученной |

за счет сокращения площади пара. |

В этом |

случае увеличение посевов зерновых культур |

экономи |

|

чески не оправдано. |

|

|

Третий случай — Р=С+ЕК — это предел насыщения зерновыми культурами, граница окупаемости удельных приведенных затрат за счет прибавки урожая.

Речь идет об использовании в наших расчетах кри- . терия предельной эффективности дополнительных затрат.

Американские специалисты в области экономики |

и орга |

|

низации сельского хозяйства Дж. Д. Блэк, |

М. |

Клоусон |

и др. (организация сельскохозяйственных |

предприятий |

|

в США Дж. Д. Блэк, М. Клоусон и др. М., |

1957), исхо |

|

дя из критерия предельной эффективности того или ино |

||

го вида затрат, выявляют предельную среднюю произво

дительность каждой последовательной |

единицы затрат |

|||

и находят точки |

оптимального сочетания |

выхода про |

||

дукции и затрат. |

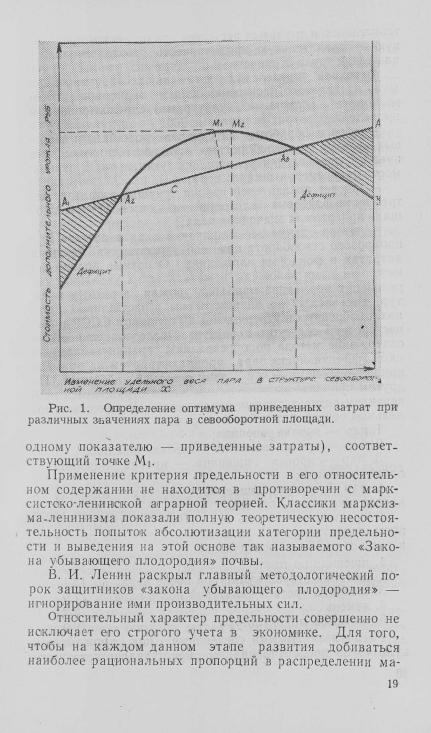

Кривая |

у на рис. 1 отражает стоимость |

||

прироста дополнительной |

, продукции |

при |

различных |

|

значениях пара в севооборотной площади. Прямая С со ответствует росту приведенных затрат и изменяется в соответствии с долевым значением пара. Завышенное значение пара в севооборотной площади (на рис. 1 точ ки Ai и А2 пересечения с линией С), так же как и за ниженное (точки Аз и А«) могут оказаться нерентабельны ми. Точка Mi соответствует максимуму экономики за трат живого и прошлого труда, точка Мг — максимуму продукции. За точкой Аз дополнительные затраты стано вятся нерентабельными. Руководствуясь критерием при веденных затрат, выбираем в качестве оптимума уровень текущих затрат и фондовых вложений (приведенных к

18