книги из ГПНТБ / Экономическая эффективность почвозащитной технологии и комплекса противоэрозионной техники (сборник научных трудов)

..pdf

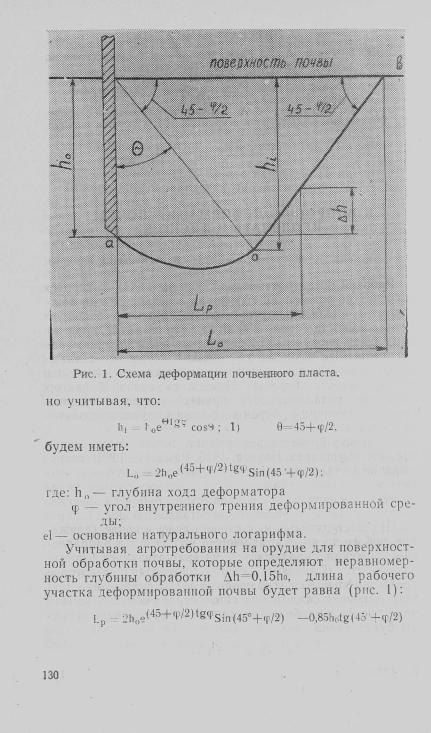

или же подставив значение глубины обработки ho=60 мм и угла внутреннего трения $е=50° получим:

Lp = 360мм

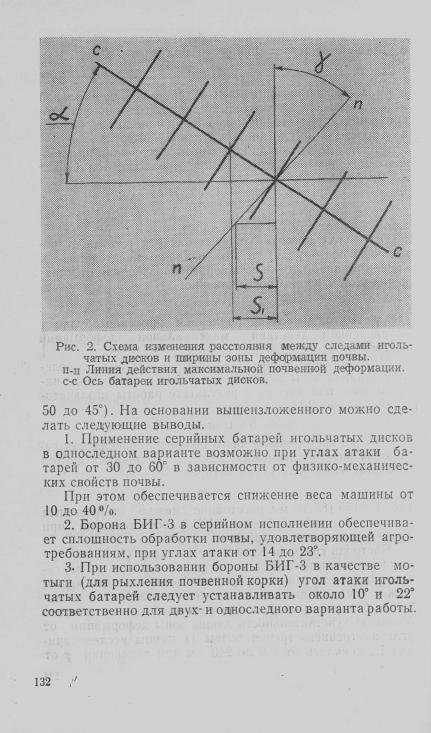

Для выяснения направления действия максимальной деформации почвы необходимо найти угол наклона ка сательной к траектории движения конца иглы бороны в ее проекции на плоскость в нулевой точке.

Уравнение движения конца иглы в проекции на плос кость находим пользуясь схемой, предложенной Синео-

ковым (1965):

-/cosa L = Rsina sin — —

где: R — радиус игольчатого диска,

а ■— угол атаки игольчатых батарей (считая от по перечной оси орудия), а угол наклона касательной к кривой в данной точке есть первая производная от урав нения этой кривой. Соответственно:

у = arc tg (sina cosa)

где: у — угол между направлением движения орудия и направлением действия максимальной деформации почвы.

На основании вышеизложенного может быть опреде лена ширина зоны деформации почвы в поперечном на правлении, получаемая в результате работы игольчато го диска (рис. 2.):

S = Lpsiny |

(1) |

но в то же время может быть получена зависимость из менения расстояния между следами игольчатых дисков при изменении угла атаки батареи:

Si = Кcosa |

(2) |

|

|

|

где: К=175 (87,5) мм расстояние между |

игольчатыми |

|||

дисками в серийной бороне БИГ-3 соответственно |

при |

|||

двух- и односледном варианте. |

(1, |

2) |

на |

од |

Построив графики изменения функции |

||||

ном координатном поле, мы получаем наглядную |

карти |

|||

ну зависимости зоны деформации почвы |

и |

расстояния |

||

между следами игольчатых дисков от угла атаки иголь чатых батарей (рис. 3.). При этом необходимо отметить большую чувствительность длины зоны деформации от угла внутреннего трения почвы (в наших исследовани ях) L0 менялась от 360 до 240 мм при изменении <р от

131

График соответствия ширины зоны деформации расстоянию между следами игольчатых дисков.

133

ЛИТЕРАТУРА

1.Кушнарев А. С., Бауков А. В. «Некоторые закономер ности деформации почвы». Труды ЧИМЭСХа, выпуск 33, Юж но-Уральское книжное издательство, 1970 г.

2.Бауков А. В. «Влияние угла наклона рабочего органа на глубину проникновения пластических деформаций в почве». Труды ЧИМЭСХа, выпуск 56, Челябинск, 1970 г.

3.Рамазян Р. А. «Исследование рабочих органов рыхли

телей». Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. Ереван, 1962 г.

4. Синеоков Г. Н . «Проектирование почвообрабатывающих

машин», «Машиностроение», М., 1965 г.

НЕРОВНОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛЕЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ

Д . К . Постоялков, инженер

Весной, после таяния снега, весьма отчетливо наблю даются неровности полей, 'напоминающие «застывшие» волны.

В большинстве случаев характер неровностей зако номерен: направление распространения «волн», их амп литуда и длина приблизительно одинаковы, или по край ней мере подобны в такой степени, которая позволяет предполагать их искусственное образование. В самом деле, поверхность наших целинных степных равнин на столько сглажена, что не создает помех передвижению по бездорожью автомобилей в любых направлениях с вы сокой скоростью движения.

Причины образования неровностей поверхности по- , лей объясняются несовершенством используемой сель скохозяйственной техники и должны быть отнесены прежде всего к плоскорезам-глубокорыхлителям КПГ250 и КПГ-2Х150, а также к тяжелым сельскохозяйст венным машинам: тракторам, зерноуборочным комбай нам и грузовым автомобилям.

Заметим, что неровности поверхности поля образу ются при благоприятных в этом смысле условиях, опре деляемых состоянием почвы в период использования указанных выше орудий-машин-

Южные, тяжелые по механическому составу чернозе мы, обладающие довольно высокой поверхностной энер-

134

гней, характеризуются явлением релаксации напряжений (процессом уменьшения во времени действующих на пряжений при неизменной деформации).

С другой стороны известно, что в зависимости от ин тенсивности возмущений дисперсных систем, к каковым относятся и почвы, деформации их происходят с преоб ладанием процесса рассеивания или с преобладанием процесса накопления энергии. При этом процесс закан чивается в результате выравнивания напряжений внут ри системы, а его длительность характеризуется време

нем релаксации.

Г. И. Покровским, Н. А. Наседкиным и С. И. Синельщиковым (1938) определена зависимость между дефор мирующей почву силой и связностью:

( 1 )

где F — деформирующая сила;

F K— сила, обусловливающая существование почвы как связного тела;

b — фактор пропорциональности;

h— деформация;

а— постоянная, отражающая свойства дисперсной

системы (почвы);

V — скорость деформации.

Решая приведенное уравнение относительно дефор

мации, заменив |

действующие силы соответствующими |

напряжениями, |

получим |

Дисперсная система находится в равновесном состоя нии покоя, если абсолютные значения внешнего напря жения и напряжения связности равны, то есть [з]= [ак] При этом деформация h и ее скорость V равны нулю, что возможно при противоположном характере направ

ления векторов напряжений s и ак. Поэтому уравнение (2) перепишем:

h = |

In |

|

b |

||

|

Состояние статического равновесия системы на рушается при условии неравенства напряжений GfgoK

135

то есть как при сжимающем, так и при растягивающем значениях внешних возмущающих сил.

Возмущения могут быть механические, являющиеся результатом земледелия, и природные: гравитационные и физические. Если первые два пояснения не требуют, то «а возмущениях, обусловленных происходящими в почве физическими явлениями, следует остановиться.

Как известно, физические свойства почвы изменяют ся главным образом в зависимости от ее влажности. В результате действия сил притяжения воды к смачивае мой поверхности частиц в почвенной массе возникает капиллярное давление, абсолютное значение которого тем больше, чем больше удельная поверхность материала. Капиллярное давление возникает во всех случаях, когда происходит движение воды под действием капиллярных сил и оказывает на почвенный материал сжимающие воздействия. Эти воздействия, вызывающие сжатие поч венной массы при высыхании, приобретают такие зна чения, при которых внутренние связи «разрываются». В засушливые летние периоды можно наблюдать верти кальные разрывы (трещины) пахотного и подпахотного горизонтов, глубина которых достигает одного и более метров, и ширина— до 10 см. Образование трещин про исходит по плоскостям наименьшего сопротивления разрыву связных почв. В засушливых районах энергия этих деформаций почвы приобретает значительную ве личину и может быть одинакового порядка с количест вом энергии, затрачиваемой в земледелии. Однако опи санный процесс носит относительно длительный харак тер и. поэтому, не может быть сравним с деформациями, производимыми сельскохозяйственными машинами-ору диями.

Рассмотрим работу плоскореза-глубокорыхлителя.

Согласно (3) почва до обработки находится в на пряженно-равновесном состоянии покоя. Конструкция рабочего органа и стойки тлубокорыхлителя такова, что при осуществлении ими горизонтальной и вертикальной поверхностей раздела наблюдается выброс около стойки значительного количества почвенного материала на дневную поверхность. Таким образом, вертикальная по верхность раздела представляет собой значительной ши рины щель, внешние напряжения на этой поверхности «снимаются» до нуля (сг=0), и согласно выражению (4) наступает процесс деформирования пласта. Деформация

136

заключается в горизонтальном перемещении почвенно го материала в направлении, обусловленном разностью векторов внутреннего и внешнего напряжений. В рас сматриваемом случае перемещение материала происхо дит со стороны необработанной части поля нормально к вертикальной поверхности раздела. Перемещение ма териала затухает в результате наступления нового рав новесного состояния системы. При этом выброшенный на поверхность в результате обработки почвенный мате риал в горизонтальном балансе новых напряжений участия не принимает.

С течением времени гравитация, являющаяся един ственной причиной равновесной плотности почв, опреде ляет баланс вертикальных составляющих напряжений: поверхность поля приобретает волнистый устойчивый характер .

Профиль кривизны поверхности поля имеет синусо идальный характер с периодом, равным ширине захвата одного рабочего органа плоскореза-глубокорыхлителя, и. амплитудой, определяемой массой почвы, выброшенной на поверхность.

Таким образом, одной из причин образования неров ностей полей является выброс почвы при обработке на, поверхность, что следует отнести к серьезным недостат кам конструкции орудий. Выброс почвы может быть предотвращен выполнением двух условий.

1.Передняя грань стойки рабочего органа глубокорыхлителя должна быть наклонена в направлении дви жения орудия так, чтобы угол, образуемый этой гранью

игоризонтом, был равен или был несколько меньше уг ла трения почва—сталь.

2.Образование вертикальной поверхности разделадеформированием почвы стойкой рабочего органа долж но опережать образование горизонтальной поверхности раздела, производимое рабочим органом. Поэтому стой ка должна соединяться с рабочим органом около вер шины сходящихся лезвий рабочего органа-плоскореза.

Взасушливый летне-осенний период внешние капил лярные напряжения преодолевают внутренние связи связной почвы (о чем говорилось выше). В этом случае направление горизонтальной составляющей деформации,,

противоположное описанному выше, так как а>ггк и вы ражается в сжатии скелета почвы, в сокращении его* объема, что приводит к образованию вертикальных тре-

13?

тцин. В этот период работа глубокорыхлителя заключает ся в отрыве или скалывании различных по величине тлыб, нередко весьма крупных, и перемещении их в на правлении движения орудия на произвольные расстоя ния. Весной, после наступления напряженно-равновесно го состояния почвы как системы, поверхность таких по лей представляет собой бугристую, кочкообразную кар тину. Подобные неровности поверхности определяются только состоянием почвы ® период обработки, то есть весьма прочными внутренними связями. Поэтому основ ная обработка в засушливый летне-осенний период

.должна быть противопоказана, тем более, что и с агро номической точки зрения является нецелесообразной.

Деформации почвы кодовыми органами тяжелых машин (тракторы, зерноуборочные комбайны и грузовые автомобили) также являются причиной образования не ровностей поверхности поля и объясняются недостаточ ной несущей способностью почвы.

Несущая способность почвы зависит от величины опорной поверхности движителя и от физико-механичес ких свойств почвы: сил сцепления и внутреннего трения связных почв. Поскольку последние изменяются в широ ких пределах в зависимости от влажности почвы, то и несущая способность также принимает различные зна чения: чем выше влажность почвы, тем меньше ее несу щая способность.

Деформация почвы движителями (колееобразование) сопровождается околоконтактными зонами повышенно го внешнего напряжения, нарушающими равновесие поч ва—система. Это обстоятельство приводит к так называе мому боковому распору; при этом некоторая часть поч венного материала «течет» в зоны пониженного напря женного состояния под действием сил, обусловленных разностью напряжений Д=а—а .

Поскольку интенсивность возмущающего воздейст вия движитель—почва значительна, процесс перемещения почвы является кратковременным, так как часть энергии рассеивается. Следует отметить, что если с трактором, -образующим колею, агрегатируются почвообрабатываю щие орудия, то возникает кажущееся, обманчивое впе чатление о заделывании колеи. Однако с течением вре мени в результате гравитационного «выравнивания» плотности почвы обнаруживается волнистый характер поверхности поля. Параметрами чередования следов яв

338

ляются ширина колеи трактора (комбайна) и ширина захвата агрегата (жатки).

Меры борьбы с деформациями движитель—почва не обходимы лишь в те периоды сезонных полевых работ, которые характеризуются низкой несущей способностью (высокой влажностью) почвы и заключаются, во-первых, в ограничении количества проездов по полю, если в этом нет особой необходимости, и, во-вторых, в увеличении опорной поверхности ходовых органов машин (примене ние уширителей колес, широкопрофильных шин, шин по вышенной грузоподъемности, сдвоенных шин и т. д .).

Возможны случаи, когда неровности поверхности по ля являются результатом сочетания описанных выше причин: колееобразования и основной обработки почвы.

Неровности поверхности полей не так уж безобидны, как мы привыкли о них думать. Рассмотрим, каковы их отрицательные функции в земледелии.

Неровности предъявляют к машинам—орудиям требо вание копировать обрабатываемые поля. Это обстоя тельство тормозит разработку, проектирование и произ водство сельхозмашин, чрезмерно усложняет их, а сле довательно, снижает надежность, повышает их стои мость. Неровности полей всегда ухудшают равномер ность глубины заделки семян при посеве, увеличивают на 10—20°/о испаряющую поверхность полей.

Работа мобильных агрегатов на невыровненных по лях сопровождается значительными продольно-попереч ными колебаниями машин со всеми вытекающими пос ледствиями: травматизм механизаторов; пульсирующие и знакопеременные нагрузки в агрегатах, узлах и несущих конструкциях машин, а. следовательно, и преждевре менный износ; снижение производительности тракторов и комбайнов: перерасход топлива и многое другое.

В целом нужно отметить, что неровный характер по верхности полей повышает себестоимость сельскохозяй ственной продукции и снижает уровень культуры земле делия.

Отметим еще одну парадоксальную особенность, за ключающуюся в следующем. Конструктивные недостат ки техники и не всегда умелое ее использование послу жили причиной образования неровностей поверхности полей. Агротребования к технике, предписывающие не обходимость копирования неровностей при почвообработке, узаконили их. Почвообрабатывающая техника,

13Э