книги из ГПНТБ / Воронов, Н. В. Алмазная грань рассказ о невском хрустале

.pdfПереход на производство граненых изделий сложной конфигура ции требовал внедрения химической полировки. Над полирующими составами работали сотрудники заводской научно-исследовательской лаборатории Л. К. Нагродская, Е. С. Ш кольникова и М. М. Скорня ков. Изделия опускали в ванну с плавиковой и серной кислотой, съедавшей поверхностный, матовый после гранения, слой стекла. Рабо чие в специальных перчатках, беря в каждую руку по пять рюмок или бокалов, опускали их в ванну с кислотой, а затем в ванну с проточной водой. Это был однообразный и вредный из-за паров кислоты труд. Внедрение химической полировки сразу же заставило думать о ее механизации. Инженер Я. М. Лепянский сконструировал специальные корзины и ручной привод для опускания их с изделиями в кислоту. Были установлены также плексигласовые щиты для предохранения рабочих от кислотных паров.

В 1956 году на заводе организовали небольшой участок обработки изделий с помощью пескоструйных аппаратов взамен распространен ного с начала XX века метода глубокого травления плавиковой кис лотой. Первый пескоструйный аппарат сконструировал инженер П. Ф. Михайлов. Сейчас этот аппарат уже устарел, и по эскизу ху дожника Ю. М. Бякова конструктор Е. А. Гусев спроектировал новый, более удобный для работы аппарат.

Пескоструйную обработку художники завода используют довольно широко. Она позволяет добиться разнообразных оттенков изображе ния — от легкой матовости до глубокого рельефа. Нередко песко струйный метод применяется в сочетании с гравировкой. Особенно часто этим пользуются при изготовлении сувениров с силуэтными изображениями архитектурных памятников.

Интересным новшеством явилась разработанная инженерами за вода установка для декорирования изделий с помощью ультразвука, экспонировавшаяся на ВДНХ в 1961 году.

Ультразвуком можно наносить на изделия достаточно точно не большие изображения сложной конфигурации. При изготовлении хрустального сервиза для атомного ледокола «Ленин» способом уль тразвука на каждый предмет сервиза была нанесена эмблема атомо хода. Ультразвуковой гравировкой выполнен и барельефный портрет Владимира Ильича Ленина на вазе художницы Лейды Ю рген. Порт ретные изображения с помощью ультразвука переносятся с исключи тельной точностью и приобретают красивую, органичную для стекла поверхность, бархатистость которой зависит от степени измельченности гранул абразивного порошка.

Но вместе с тем эта техника имеет и ряд существенных ограни чений — она применяется пока для нанесения лишь сравнительно не больших изображений только на плоской поверхности и на неболь ших изделиях.

60

Большое практическое применение в техническом стекле нашел разработанный кандидатом технических наук Е. В. Гурковским метод получения через трафарет точного изображения в фоточувствительном стекле. Он же исследовал рецептуру состава абразивных кругов высокого качества для алмазного гранения. Эти круги сейчас широко используются в стекольной промышленности, а также на предприя тиях точного машиностроения.

Небольшая ш 1учно-исследовательская лаборатория многие годы была почти единственным квалифицированным центром по разработке новых методов производства и декорирования сортового стекла и хрусталя. Возглавляли ее деятельность главный инженер А. А. Кирьенен, заведующий лабораторией С. Н. Даьыдов и кандидат техниче ских наук Е. В. Гурковский. Лаборатория помогла Ленинградскому и другим заводам организовать производство на научной основе. По ее примеру позже, в 1960-х годах, подобные лаборатории были со зданы и на других заводах, что несомненно способствовало усовер шенствованию производства сортового стекла в нашей стране.

* * *

Но, конечно, становление производства ленинградского хрусталя осуществлялось не только силами художников и инженеров лабора тории. Весь завод был фактически лабораторией художественного стекла, и судьба научного и художественного коллектива неотделима от судьбы всего завода.

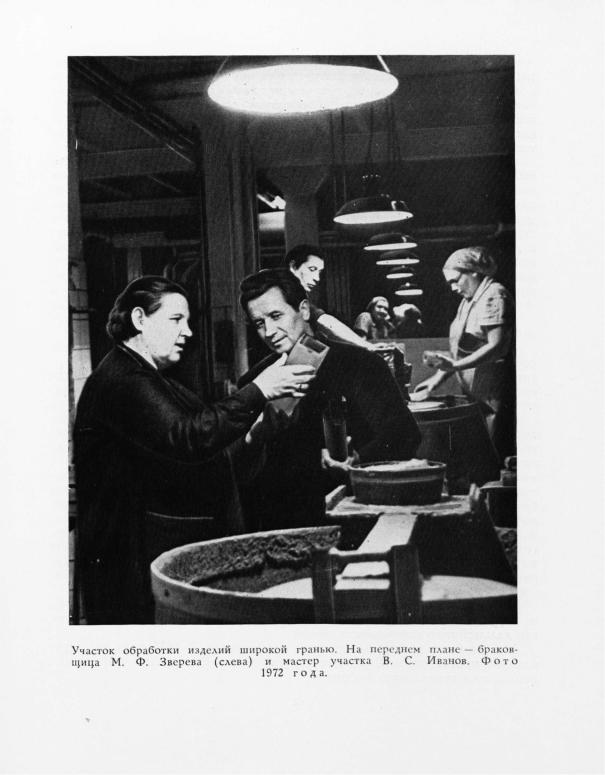

К середине 1950-х годов в развитии самого предприятия намети лись значительные трудности. Дело в том, что на заводе все время шло параллельное совершенствование производства хрусталя и зеркал. На зеркальном участке трудились наиболее квалифицирован ные кадровые рабочие. Многие из них начинали свою трудовую дея тельность еще в 1930-е годы на бывшей зеркальной фабрике. Это бригадир фацетчиков первоклассный мастер Г. 3. Гулый, в бригаде которого работали коммунисты М. Ф. Зверева и В. С. Иванов, а также А. Н. Красавин, проработавший на фабрике все трудные военные годы. Бригада выполняла нормы на 200 — 250 процентов и была одной из лучших на заводе. В зеркальном цехе больше всего внедрялось рационализаторских предложений, это был образцовый цех на

заводе.

Но к середине 1950-х годов, когда завод увеличил выпуск изделий из хрусталя, многопрофильность производства стала препятствием его дальнейшего совершенствования.

Нужно было выбирать: хрусталь или зеркала. В 1955 году все зер кальное производство было прекращено и перебазировано в Вышний Волочок на зеркальную фабрику.

6 2

Какой же была продукция предприятия этих лет? Из бесцветного и накладного стекла выпускались графины, стаканы, бокалы, фужеры, вазы, флаконы для пульверизаторов.

Но будущее завода уже вырисовывалось довольно ясно: он брал курс на производство хрусталя и создание из него вещей высокой эстетической ценности.

А пока хрусталь шел преимущественно на мелкие изделия. Завод выпускал до 50 фасонов ваз для цветов и только 20 из них хрусталь ных. Ассортимент ежегодно обновлялся всего на 3 — 5 процентов. Не хватало производственных площадей. Завод расположен на неболь шой территории, но и она, застраиваемая когда-то без единого плана, использовалась нерационально. Все производство раньше было приспо соблено для изготовления зеркал, и перестроиться было не так-то легко.

Кроме того, существовали и другие причины технологического ха рактера, затруднявшие работу завода. Стекло и хрусталь варились в разных горшках одной и той же печи. А разные материалы требуют оазличных режимов варки. Как ни велико мастерство технологов и стекловаров — брак все равно был неизбежен.

Это были трудные для завода дни. Торговые организации начали возвращать не-пользующуюся спросом продукцию.

Немало было совещаний с технологами, с работниками научно-ис следовательской лаборатории, художниками. Вывод был только один — без дальнейшей специализации, перевода завода исключительно на хрусталь дальнейшее развитие и совершенствование предприятия не возможно.

В 1964 году в Москве на заседании представителей Министерства промышленности строительных материалов, Министерства финансов и М инистерства торговли было принято решение о специализации Ле нинградского завода художественного стекла исключительно на про изводстве изделий из хрусталя. Стеклянную посуду полностью исклю чили из плана завода, и на 1965 год была утверждена новая программа.

Уже в 1965 году новые изделия составили около 30 процентов об щего объема производства, а в следующем — 65 процентов. К 1968 году, когда завод перешел на новую систему планирования и экономиче ского стимулирования, четыре пятых производства составляли новые изделия, а к началу 1970-х годов обновилась вся заводская продукция.

Завод стал полностью соответствовать своему назначению — вы пускать художественные произведения, несущие в наш быт высокий эстетический вкус, красоту и радость.

ТВОРЦЫ КРАСО ТЫ

J ) о второй половине 1950-х и в 1960-х годах происходило станов ление ленинградской школы художественного стекла, основы которой были заложены В. И. Мухиной и ее коллегами. В слож ном процессе развития какие-то направления творчества, подсказанные

исканиями Мухиной, разрабатывались дальше, какие-то корректирова лись. Чем же характеризуются стилистические изменения в художе ственном стекле Ленинградского завода, происшедшие примерно за полтора десятилетия — от середины 1950-х и до начала 1970-х годов7 Творчество художников завода в те годы отражало общее направ ление в декоративном искусстве. Тесно связанное с материальной культурой народа, оно чутко улавливало изменения, происходившие в обществе. Среди разнообразных отраслей декоративно-прикладного искусства художественное стекло, начиная с 1950-х—1960-х годов, за нимает одно из ведущих мест. В эти же годы значительно выросли и окрепли художественные лаборатории не только Ленинградского, но и Гусевского, Красномайского, Неманского и других заводов художе ственного стекла. Сюда пришло много талантливой молодежи. В этой области художественного творчества стилистические изменения прояв-

64

лялись особенно ощутимо, ярко и зачастую раньше, чем в произведе ниях из фарфора, дерева, металла.

Почти все ленинградские художники шли вначале по пути упрощ е ния форм и одновременно по пути отказа от привычной «мальцевской» грани, представляющей довольно жесткие комбинации из стан дартных элементов — камней, розеток, кустов, звезд, пальцев. Очище ние формы и переосмысление декора сопровождались более активным и целенаправленным использованием цвета.

Так продолжалось примерно до середины 1960-х годов, когда вновь наметился поворот к более развитым и расчлененным формам и неко торому обогащению декора, но теперь уже не из элементов номерного гранения, а нового, более целостного, часто более изобразительного или ассоциативного декора, органически связанного только с данным произведением.

Общая тенденция, следовательно, шла от пышности и некоторой вычурности к простоте, а от простоты — снова к усложненности, но усложненности не чисто поверхностного, декоративного плана, а к большей содержательности вещи в целом, рассматриваемой теперь как своего рода пластическое произведение.

Среди частных направлений этого общего развития можно отметить изобразительный декор, прошедший через творчество почти всех ху дожников 1960-х годов, тематический декор на подарочных и сувенир ных изделиях и создание чисто декоративных форм, предназначенных для украшения интерьера.

Изменения, о которых мы только что говорили, по-разному прояви лись в творчестве ленинградских художников по стеклу. Старейший и опытнейший среди них — Борис Александрович Смирнов, ныне заслу женный художник РСФСР. Отличительная черта творчества Смирно ва — постоянный поиск сочетания в облике предмета изобразительного начала с высокой культурой формы и декора.

Б. А. Смирнов всегда и везде, где только позволяет архитектоника предмета, стремится использовать оптические свойства стекла — его прозрачность, способность передавать изображение так, как это невоз можно ни в каком другом материале. Рисунок то виден через толщу стекла, то его изображение на задней стенке сосуда совмещается с и зо бражением на передней, при этом образуется особая глубина, пространственность этих изображений. Наконец, рисунок видится так, как будто бы он передвигается, оживает, если мы берем изделие в руки и начинаем поворачивать его, меняя угол зрения или направление осве щения стеклянного произведения.

Сейчас подобными приемами все шире пользуются ученики и по следователи Бориса Александровича. Но сам Смирнов довел эти при емы до совершенства, используя их как один из основных принципов своего творчества.

5 А л м а з н а я г р а н ь |

65 |

Б. А. Смирнов — художник исключительно широкого диапазона. Он работает и как дизайнер, и как режиссер и оформитель выставок, и как художник книги. 'Гу же широту творческих возможностей прояв ляет он и в стекле. Нельзя назвать какую-либо одну манеру, которой он был бы особенно предан. С одинаковой виртуозностью владеет он

игутными приемами, основанными на свободном выдувании и лепке,

иалмазной гранью, и матовой гравировкой. В дореволюционном рус ском стеклоделии, где основной фигурой были не художники, а ма стера, они подразделялись на выдувальщиков, алмазчиков, граверов. Но вот иногда появлялся какой-нибудь удивительно талантливый саморо док, истинный мастер-виртуоз, который с одинаковым необъяснимым природным искусством владел всеми приемами. Его обычно называли в народе «настоящий» или «круглый» мастер. Б. А. Смирнов именно такой «настоящий», но только не мастер, а художник, которому под

властны все декоративные приемы и способы обработки стекла. Его графины «Волнистый», «Соколик», ваза «Татьянка», декорированная

цветной нитью и выдержавшая миллионные тиражи, |

приборы для |

вина «Крепыш» и «Кубик» широко вошли в массовое |

производство |

в 1950-х годах. Особенно привлекателен приземистый прибор для вина на подносе. Графин и стопочки-стаканчики обработаны каждый восемью крупными гранями. Вряд ли можно удачнее и ярче выразить впечатление от этого прибора, назвав его иначе, чем это сделал автор, — «Крепыш».

Художник часто обращается к народным традициям и фольклорным мотивам, и это помогло ему создать целый ряд оригинальных работ. Свежо и неожиданно просто даны Смирновым образцы гутной работы, в частности его графин для воды «Барыня».

Автор выполнил этот сосуд в прозрачном стекле, используя прием свободного прилепа черных ручек — «рук» барыни и черной «оборки» ее платья. Эти детали создают контраст стекол и подчеркивают деко ративность сосуда. Ваза для цветов «Танцующая пара» целиком по строена на приемах гутной техники и сделана в традициях народных потешных игрушек.

С легкостью, как бы играючи, переходит художник от одного изде лия, приема, образа к другому, казалось бы совершенно противополож ному.

Графин «Барыня» выполнен в гутной технике; светло-зеленое блюдо с большой рыбой — в технике алмазной грани; на вазе «Петух» подцвеченное стекло как бы воспроизводит манеру раскраски лубоч ных картинок, а на вазе «Джаз» в смелой, почти плакатной манере изображены музыканты.

В последние годы художник обращается не только к традициям русского искусства, но и к примерам творчества советских художни ков старшего поколения, к тем находкам, которые у них были. Иногда

66

он просто «цитирует» эти произведения, используя характерный для современного искусства прием коллажа, иногда развивает заложенные другими художниками принципы применительно к требованиям сего дняшнего искусства. 'Гак, в своем витраже «Искусство принадлежит народу» Б. А. Смирнов воспроизвел на хрустальном цилиндре портрет В. И. Ленина, сделанный в свое время Н. И. Альтманом.

В работах Б. А. Смирнова есть немало спорного, ибо он открывает новые пути, и не всем они сразу представляются верными. Двадцать с лишним лет идет он в авангарде советского художественного стекло делия. Никогда не изменяет Смирнову острое чувство современности. Это большой и смелый художник, обладающий огромным опытом и неисчерпаемой фантазией.

Более двадцати лет работает на заводе заслуженный художник РСФСР Екатерина Васильевна Яновская. Здесь она сделала первые свои самостоятельные работы в 1949 году, а вскоре возглавила худо жественную лабораторию завода.

В начале 1950-х годов перед художниками завода стояла задача освоения новых технологических приемов, разрабатываемых научноисследовательской лабораторией, и создания образцов изделий не только для Ленинградского завода, но и для всех заводов сортовой посуды. Главному художнику предстояло в трудных условиях станов ления сплотить коллектив художников, создать для него возможности творческой работы, широкого экспериментирования. Трудностей было немало.

Одно из замечательных качеств Е. В. Яновской — внимательное от ношение к подбору кадров художников. В середине 1950-х годов на Ленинградском заводе художественного стекла полагалось по ш тат ному расписанию всего четыре художника. Настойчиво доказывает Яновская необходимость расширения художественной лаборатории, безошибочно подбирает художников талантливых, работоспособных, умелых.

Она привлекает к работе на заводе преподавателя Таллинского ху дожественного института Лейду Юрген, затем — Хелле Пыльд. Обе прекрасно владеют материалом, великолепно умеют гравировать, обучают искусству гравировки мастеров завода. Ю рген и Пыльд под держали и развили уже угасающую на заводе линию тонкой матовой гравировки по бесцветному хрусталю.

Еще через несколько лет Екатерина Васильевна обратила внимание на способного дипломанта училища имени Мухиной Адольфа О стро умова, затем привлекает к работе «графика» в стекле А. А. Аствацатурьяна и прекрасного рисовальщика Ю. М. Бякова. Требовательность и вместе с тем бережливое отношение Е. В. Яновской к индивидуаль ности каждого художника способствовали созданию на заводе коллек тива сильного, творческого, разностороннего.

67

Самый конец 40-х годов и начало 50-х были периодом наиболее ярко выраженных в творчестве художницы тенденций, тяготеющих к русскому народному искусству.

Яновскую привлекают сочность и красочность народного искусства. |

||

Интерпретируя эти традиции, она создает яркий многоцветный прибор |

||

«Матрешка» и кувшин |

«Петушок», выполненные в гутной |

технике, |

а также напоминающий |

крутящийся вихрем волчок графин |

из стекла |

звонкого зеленого цвета.

В авторских работах Яновской 1960-х годов мы видим как бы новое осмысление материала. Появляется стремление выявить прозрачность хрусталя, подчеркнуть ее чистыми шлифованными плоскостями, дать более тонкую цветовую гамму. Так рождаются ваза «Подкова» и штоф «Цветной», винный комплект «Аэлита», основанный на сочетании нежных цветов и лаконичной огранки. В золотистом блюде «Ж ук» и вазе «Голубь» дымчатого стекла декоративность материала играет не меньшую роль, чем изображение.

Выделяются своим оптимистическим декоративным строем парные блюда «Он» и «Она», крупные декоративные кубки «Лев» и «Сокол» с алмазной гранью. Звучный золотистый цвет соединился со сверкаю щим блеском хрусталя в острой, стремительной композиции «Маяк».

Одним из художников, чье творчество определяет лицо массовых изделий завода в последнее десятилетие, является Адольф Михайлович Остроумов. Его творческая биография началась в 1960 году. Для моло дого художника этот год был насыщен событиями: он возвратился из Чехословакии, где проходил преддипломную стажировку, отлично за щитил дипломную работу в ЛВХПУ, получил свою первую награду на Всесоюзной выставке дипломных работ студентов — диплом I степе ни и был принят на Ленинградский завод художественного стекла.

Первые его вещи на заводе были выполнены в гладком стекле и от личались от работ других художников своей напряженностью и какойто подчеркнутой строгостью. Формы предметов, как правило, четко конструктивные, причем часто неожиданные членения сосудов нахо дятся на первый взгляд совсем не там, где им полагается быть по при вычным канонам. В ранних вещах художника декор лишь сопутствует и помогает наиболее полному звучанию формы. Иногда это дости гается строгими линиями рисунка, в большинстве же случаев только цветом.

Трудно было уложить работы Остроумова начала 1960-х годов в рамки обычных представлений. Они были новы и знаменовали собой новый подход к вещи.

Позже Остроумов становится художником хрусталя, достигает пре восходного мастерства в создании граненых вещей. Твердо и четко о б рабатывает он материал, придавая ему почти архитектурные формы. Они становятся более крепкими, стенки сосудов утолщаются, худож

68

ник добивается предельной выразительности контура, силуэта вещи. Наиболее характерны для этого периода его творчества вазы «Аме тист», «Кристалл», «Фонарик».

Со второй половины 60-х годов А. М. Остроумова, как и многих других, увлекла проблема введения сюжета и изображения в стекло. Он начал разрабатывать ее сразу же в сочетании с цветом и рельефом. На стеклянную или хрустальную вазу наносилось цветное пятно, а за тем оно обрабатывалось гранением. Этот прием использован в вазах «Роза» и «Солнце». Он очень органичен для стекла и дает большой художественный эффект. Талант художника в этих вещах проявляется в совсем ином плане — прежний лаконизм уступает место ярко выра женной эмоциональности.

Внекоторых своих вещах, например в вазе «Дерево», Остроумов так же сдержан, как и в ранних своих работах. Логическое компози ционное взаимодействие форм и рисунка, спокойный, дымчато-зеленый цвет ножки — все рассчитано на то, чтобы овладеть вниманием зрителя не сразу, а постепенно. Изображенное на вазе могучее дерево, усеян ное плодами, задумано как символ жизни, и это придает произведению глубокую содержательность.

Впоследние годы Адольф Остроумов почти целиком сосредото

чился на работе с бесцветным хрусталем. Наиболее полно раскрыть драгоценную сущность и беспредельную красоту этого великолепного материала помогает алмазная грань. Найти же нечто новое и сугубо индивидуальное в рисунках алмазной грани, имеющей вековые тради ции, нелегко. Именно эта задача привлекла Остроумова. Он ищет собственные выразительные средства в четкости точных геометриче ских линий орнамента, в сочетании глубоких энергичных граней с нежной и тонкой матовостью, в контрастах искрящегося безудерж ного блеска граней с гладкой поверхностью, в усилении мажорного звучания хрусталя ярким цветовым пятном. Хрусталь «раскрывается» в руках художника и звучит то чисто и нежно, то торжественно и на пряженно.

В гранении хрусталя Остроумов достиг значительных успехов. Ве ликолепна его декоративная ваза «Жемчужина». Крупные острые грани смело и безошибочно разрезают хрусталь, свет рассыпается тысячей огоньков, и ваза загорается перламутровым блеском, напоми ная огромную драгоценную жемчужину.

И, наконец, художник закономерно приходит к созданию чисто декоративных композиций, таких, как «Ю питер». Это не утилитарные вещи, а пластические украшения интерьера, чеканные свободные формы, демонстрирующие красоту материала и виртуозность его об

работки.

В иной манере работает Акнуний Арсенович Аствацатурьян. Если многими вещами Остроумова хочется только любоваться, как драгоцен

69