книги из ГПНТБ / Бокштейн, С. З. Диффузия и структура металлов

.pdfТ е м п е р а т у р н ая зависимость |

времени |

релаксации |

||||||

при |

возврате |

и возбуждении |

описывалась |

уравнением |

||||

Аррениуса. |

Полученные |

значения энергии |

активации |

|||||

диффузии |

л о дислокациям |

менялись |

в довольно широ |

|||||

ких |

пределах: |

примерно |

от 41,8 до |

146,4 |

кдок/г-атом |

|||

(примерно |

от |

10 000 д о 35 000 |

кал/г-атом). |

Н а п р и м е р , |

||||

для |

сплавов |

С и + 0 , 0 1 % В |

и C u + 0 , 0 1 % La—53, 2 и |

|||||

149 |

кдж/г-атом |

(12700 и |

35600 кал/г-атом). |

Значение |

||||

энергии |

дислокационной |

д и ф ф у з и и — 1 2 5 , 5 |

|

кдж/г-атом |

||||||||||||||||

(30 000 кал/г-атом) |

|

дл я сплава |

N i + 0,005% |

Zr находится |

||||||||||||||||

между значением |

энергии |

|

активации |

|

зернограничной |

|||||||||||||||

самодиффузии, |

|

полученным |

в |

работе |

|

[107] —162 |

||||||||||||||

кдж/г-атом. |

(38500 |

кал/г-атом) |

и полученным |

в |

работе |

|||||||||||||||

[80] — 104 кдж/г-атом |

(24800 |

кал/г-атом). |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

Энергия активации диффузии но дислокациям в за |

||||||||||||||||||||

висимости от |

атомного |

радиуса |

диффундирующего |

в |

||||||||||||||||

медь элемента меняется |

по линейному |

|

закону |

(рис . 15) . |

||||||||||||||||

По |

мнению |

авторов, |

это ^ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

свидетельствует |

|

о |

том, | |

|

I |

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

что |

механизм |

диффузии |

£ |

|

' |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

исследованных |

примесей 1" |

^Е(ЗО) |

|

|

г,- |

Ge |

^ |

|

|

|

||||||||||

вдоль дислокаций |

в меди |

| [ |

|

|

|

|

J i |

в |

|

|

|

|

|

|||||||

одинаковый |

и |

носит |

ва- § 8Ь(20І\ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

кансионный |

характер |

|

в |

I |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

отличие |

от |

представле- -к М(Ю)if |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

||||||||||

ний, |

развитых |

в |

работе |

^ |

|

|

1 |

1 |

|

1 |

1 |

|

1 |

|

||||||

|

|

о,1(1) оШШШШШШцгр) |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Г 7 1 } - |

|

|

|

|

|

|

|

^ |

|

|

|

|

|

Г,НМ(А) |

|

|

|

|

||

Д л я |

расчета |

|

коэффи |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

циентов |

диффузии |

вдоль |

Р |

и с |

1 5 3 а в и с и м о с |

т ь |

э н |

е р г и и |

а к . |

|

||||||||||

дислокаций из амплитуд- |

тнвации диффузии |

по |

дислокаци- |

|||||||||||||||||

НОЙ зависимости |

внутрен- |

ям Q от атомного |

радиуса диф- |

|||||||||||||||||

него трения была опреде- |

|

Фундирующего |

в |

медь |

элемента |

|||||||||||||||

лена |

величина |

дислока |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

ционного |

сегмента — L |

c . |

В |

сплаве Cu + 0,01% |

L i темпе |

|||||||||||||||

ратурная |

зависимость |

|

коэффициента |

|

диффузии |

вдоль |

||||||||||||||

дислокаций £ >д=0,04 ехр (—20000/ЯГ). |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

При |

исследовании |

диффузии |

вдоль |

|

дислокаций |

в |

||||||||||||||

меди, ж е л е з е и алюминии методом внутреннего |

трения |

|||||||||||||||||||

было замечено, |

что возврат |

|

внутреннего |

|

трения |

для |

||||||||||||||

трех |

различных |

металлов |

наблюдается |

|

нри |

близких |

||||||||||||||

гомологических |

температурах |

(0,3—0,35 Tsa). |

Д л я же |

|||||||||||||||||

леза |

при изменении |

температуры |

от 230 до |

320° С |

вре |

|||||||||||||||

мя |

возврата |

уменьшалось |

с |

S ч д о 30 мин; |

у |

меди |

||||||||||||||

51

т а к ое время отмечалось при |

130 |

и 240°С |

соответствен |

|

но, а у алюминия временная |

зависимость |

наблюдалась |

||

при комнатной температуре . |

|

|

|

|

Методом |

внутреннего трения |

исследовали т а к ж е |

||

диффузию |

германия вдоль |

расщепленных |

дислокаций, |

|

расположенных в плоскостях { і п | » в разбавленных медных растворах [64] . Авторы рассматривали компо

ненту временной |

зависимости |

|

затухания |

внутреннего |

|||||||||

трения, которая связывалась с перераспределением |

ато |

||||||||||||

мов растворенного вещества |

вдоль |

ядер |

дислокаций . |

||||||||||

Затухание |

во |

времени |

после |

снятия |

н а п р я ж е н и я |

|

воз |

||||||

буждения |

происходило в |

соответствии с |

расчетом |

по |

|||||||||

экспоненте. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Согласно |

полученным |

данным |

D ° = 0 , 0 1 |

|

см2/сек, |

|||||||

(2д=1,26 эв, QH /Qo6—0,7. |

По |

мнению авторов |

работы |

||||||||||

[54], отклонение |

величины |

DR |

от |

истинной |

величины |

||||||||

возможно, |

по крайней |

мере, « а |

порядок из-за |

неточнос |

|||||||||

ти |

в определении |

L c p |

(среднее |

|

расстояние |

между |

точка |

||||||

ми |

закрепления |

в положении |

равновесия) ; в расчетное |

||||||||||

уравнение |

(17) оно входит во 2-й степени. |

|

|

|

|

||||||||

|

Р о ж а н с к и й измерял самодиффузию вдоль |

дислока |

|||||||||||

ций в цинковой фольге, используя электронную |

микро |

||||||||||||

скопию на |

просвет. Коэффициент диффузии |

вакансий |

|||||||||||

определяли по скорости округления дислокационных пе тель. Рассчитанный из этих данных коэффициент само диффузии цинка вдоль дислокаций оказался на 10 по

рядков больше, |

чем коэффициент |

объемной |

самодиф |

|||

фузии |

( ~ 1 0 - 9 |

и 10~1 9 см2/сек); |

последний |

получен |

||

экстраполяцией. |

|

|

|

|

||

В последнее время непосредственное измерение диф |

||||||

фузии |

вдоль |

дислокаций было изящно |

сделано Воли |

|||

ным |

[116]. |

Самодиффузию измеряли на |

алюминиевой |

|||

фольге, которую можно было исследовать методом про свечивающей электронной микроскопии. Фольга имела

изолированные |

сферические |

поры [радиус |

10—20 нм |

||

о |

|

|

|

|

|

(100—200 А) ] |

и поры, соединенные с |

поверхностью |

|||

единичными дислокациями . |

Это |

были |

расщепленные |

||

дислокации с вектором Бюргерса Ь=-—<_[ |

10і> . В про |

||||

цессе отжига и те и другие поры |

с о к р а щ а л и с ь |

в резуль |

|||

тате диффузионного подвода атомов от поверхности к порам под влиянием капиллярных сил, Однак о поры,

52

соединенные дислокацияіми с поверхностью, |

сокращались |

|

быстрее. Учитывая разницу в скорости сокращения |

изо |

|

лированных « неизолированных пор, можно |

было |

оце |

нить перенос вещества вдоль дислокаций. |

|

|

Предполагая вакансионный механизм диффузии |

как |

|

в решетке, так и по дислокациям, авторы |

определили |

|

параметр £>д , характеризующий перенос массы в резуль тате самодиффузии вдоль дислокаций:

где од — коэффициент |

диффузии вдоль |

дислокаций; |

||||||

Л д — площадь ядра |

дислокаций; |

|

|

|

||||

|д—- температурно |

зависимый фактор |

корреляции |

||||||

|

для самодиффузии по дислокациям с помощью |

|||||||

|

вакансионного механизма . |

|

|

|

||||

Д и ф ф у з и я |

подчинялась |

зависимости |

Аррениуса |

|||||

£д=А> |

exçi—QxIRT). |

|

|

|

|

|

||

Энергия активации самодиффузии алюминия состав |

||||||||

ляла 1,36-Ю-1 9 дою (0,85 эв), |

a Q„/Q O 6~0,6 . |

|

|

|||||

Б ы л а |

изучена [101] |

самодиффузия в |

монокристалле |

|||||

серебра |

A g u 0 |

по дислокационным трубкам |

в |

интервале |

||||

258—448° С методом |

снятия |

химическим |

путем |

тончай- |

||||

|

|

10 нм |

|

о |

|

|

|

|

ших слоев ~ |

(100А). |

Определенная |

из |

низкотем |

||||

пературной части графика Аррениуса энергия активации

диффузии, равная 75,4 |

кдою/г-атом |

(18000 |

кал/г-атом), |

|||||||

согласуется |

с |

результатами, |

полученными |

в |

работе |

|||||

[66] — 82,5 кдоіс/г-атом |

(19700 |

кал/г-атом) при |

исследо |

|||||||

вании диффузии вдоль |

мало - и |

среднеугловых |

границ |

|||||||

наклона |

(см . гл . I I I ) . В |

согласии |

с |

результатами |

этой |

|||||

работы |

находилось т а к ж е значение |

коэффициента |

диф |

|||||||

фузии вдоль |

дислокаций D = |

1,2-10— 1 2 см2/сек |

|

(258°С) . |

||||||

Вуттиг и Бирнбаум |

[62] изучали |

самодиффузию |

ни |

|||||||

келя в тонких |

монокристальных |

образцах, |

с о д е р ж а щ и х |

|||||||

краевые |

дислокации в направлении |

[211] |

перпендику |

|||||||

лярно к поверхности. Плотность дислокаций |

составляла |

|||||||||

~ Ю - 7 см~2, |

расстояние |

между |

ними |

было ~ |

3 мкм; |

сле |

||||

довательно, они располагались достаточно просторно. В процессе изотермического отжига в зависимости от вре мени измеряли активность диффундирующего никеля на грани, противоположной той, на которую наносился

53

|

О т ж и г проводили |

при температурах, |

когда |

диффу |

||

зия |

в решетке была |

ничтожно |

м а л а . Условия опыта |

поз |

||

волили раздельно определить |

Л д (коэффициент |

диффу |

||||

зии |

вдоль дислокации) и А д |

(сечение |

дислокационной |

|||

трубки), поскольку результаты измерений зависели |

от |

|||||

величины отсоса из дислокационной трубки в объем, ко

торый в свою очередь |

зависел |

от радиуса |

трубки. |

|

|||||

Авторы получили |

Л д г « 3 - 1 0 ~ 1 3 см2, |

что |

примерно |

па |

|||||

два порядка больше |

обычных |

оценок |

площади |

сечения |

|||||

дислокационной трубки. Величины DR |

и QR |

составляли |

|||||||

соответственно 20 см2/сек |

и 1,6 |

эв, |

a |

Q n /Q O 6 ~0,5 . |

|

|

|||

Этим ж е методом |

исследовали |

диффузию |

N i 6 |

3 в мо |

|||||

нокристальных образцах сплава N i + 6 0 % С о . |

Дислока |

||||||||

ции были диссоциированы |

вдоль |

[211]. |

П р е д с т а в л я л о |

||||||

интерес оценить роль |

энергии |

дефектов |

упаковки, |

по |

|||||

скольку в таком сплаве она примерно в 5 раз меньше,

чем в чистом никеле. |

|

О б р а з ц ы |

изгибали вокруг |

оси |

|||||||||||

[121], |

при этом |

в плоскости |

скольжения |

(111) |

генери |

||||||||||

ровались |

дислокации |

в |

количестве |

— 0,5 -107 |

см-2. Об |

||||||||||

разцы |

вырезали параллельно |

[121] |

и после |

полировки |

|||||||||||

подвергали |

отжигу при 900°С |

в вакууме |

1,33-'10~5 |

нім2 |

|||||||||||

( Ю - 7 |

тор). |

Н а |

полированную |

поверхность |

наносили |

||||||||||

|

|

3 толщиной ~ 100 нм |

|

|

|

о |

|

|

|

|

|||||

слой N i 6 |

(1000 А) |

и |

проводили |

||||||||||||

диффузионный |

отжиг |

в |

интервале |

506—618° С. В |

этой |

||||||||||

работе т а к ж е отмечена |

большая |

величина |

А д ~ Ю - 1 |

1 см2, |

|||||||||||

что на два порядка больше, чем |

величина |

А д , |

получен |

||||||||||||

ная в работе [62] . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Диффузия |

вдоль |

дислокационных |

|

рядов |

|

|

|

|

|||||||

Торнбалл и Гофман [56] исследовали |

самодиффузию |

||||||||||||||

серебра |

A g n 0 вдоль малоугловых |

границ |

с осью |

накло |

|||||||||||

на [001] и плоскостью границы |

(010). |

Т а к а я |

граница |

||||||||||||

согласно |

электронно-микроскопическим |

|

исследованиям |

||||||||||||

может |

быть |

представлена |

рядом |

равномерно |

располо |

||||||||||

женных дислокаций в д о л ь [001] |

с |

вектором |

Бюргерса |

||||||||||||

Ь = а |

[010] либо равномерно и близко |

расположенными |

|||||||||||||

парами дислокаций |

вдоль |

того ж е |

направления |

с Ь = |

|||||||||||

= а/2 |

['ПО] л Ь — а/2 |

[ П О ] , где а — параметр |

решетки |

||||||||||||

(рис. |

16). Величину эффективного потока |

вдоль |

к а ж д о й |

||||||||||||

дислокации |

или пары |

дислокаций |

|

определяли |

из |

|

соот |

||||||||

ношения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где Ргр — эффективный |

поток вдоль |

границы; |

|

|

0 — у г о л наклона |

границы. |

|

|

|

Д и ф ф у з и я осуществлялась |

из тонкого слоя |

серебра, |

||

электролитически осажденного |

на |

поверхность |

(001). |

|

Величину Рв из (13) рассчитывали |

с помощью уравнения |

|||

Фишера [57] . |

|

|

|

|

Рис. 16. Возможная дислокационная структура малоугловых на клонных границ

Показано, что диффузия вдоль единичных или пар ных дислокаций идет с одинаковой скоростью дл я гра ниц с углом наклона 9,13 и 16°, т. е. не зависит от Ѳ (или расстояния между дислокациями / д ) . Расстояние между одиночными или парными дислокациями составляет

2,6 нм |

(26 А) — 9 ° , 1,8 нм |

(18 А) — 13° и |

1,5 |

нм |

(15 А) — |

|

|||

16°. В этом случае ядра дислокаций хорошо |

разделены . |

||||||||

Согласно |

полученным |

результатам |

|

параметры |

са |

||||

модиффузии |

серебра вдоль дислокаций |

Я» |

= . 5 , 2 - Ю - 1 |

7 |

|||||

см4/сек, |

Q ; ( = 1,18-10~19 док |

(0,74 эв); |

дл я |

решетки |

— |

|

|||

£ » 0 = 0 , 4 4 см2/сек, a Q = 3,07-10~1 9 док |

(1,92 |

эв); |

следо |

|

|||||

вательно, QJQÏZ 0,4.

Анализ Фишера (и более тонкий Уиппла) предпола гает на поверхности постоянство концентрации, что тре бует большой скорости поверхностной диффузии . По -

55

скольку нет прямого подтверждения |

|

соблюдения |

этих |

||||||

граничных условий, полученными результатами |

следует |

||||||||

пользоваться с осторожностью. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ш ь к ж о н [58] т а к ж е исследовал |

самодиффузию |

се |

|||||||

ребра, однако не вдоль наклонных границ, как |

в [ 5 6 ] , а |

||||||||

вдоль границ кручения. Сравнивая полученные |

резуль |

||||||||

таты авторы пришли к выводу, |

что коэффициент диффу |

||||||||

зии вдоль винтовых дислокаций в серебре |

на |

порядок |

|||||||

меньше, чем вдоль краевых. Однако |

электронномикро- |

||||||||

скопические исследования на просвет |

[59] |

показывают, |

|||||||

что границы кручения при относительно больших |

углах |

||||||||

(Ѳ~24°) |

нельзя описать с помощью |

простого |

ряда |

дис |

|||||

кретных |

дислокаций. Поэтому |

полученные |

|

результаты |

|||||

[58] не могут быть непосредственным |

доказательством |

||||||||

более высокой диффузионной |

проницаемости |

|

винтовых |

||||||

дислокаций [ 3 ] . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Б ы л а |

исследована самодиффузпя |

|

никеля |

|

[60] |

как по |

|||

чисто наклонны-м границам, так и по границам |

кручения |

||||||||

(оси кручения < 1 1 1 > ) . Использовав |

анализ |

Уиппла |

и |

||||||

применив дл я расчетов электронно-вычислительную ма

шину, |

авторы |

нашли: |

Р в = 2 , 2 - 1 0 - 8 |

см^-секг1; |

|

Qu— |

||||||

— 2,82-10~1 9 дж (1,76 эв); |

QA /Q o c~0,6 |

(для |

наклонных |

|||||||||

границ); |

Р% =2,6-10~8 |

см^-сек^; |

Qn=3,\2-10~19 |

дж |

||||||||

(1,95 эв); |

Qfl/Qoa~0,7 (для границ |

кручения) . |

|

|

||||||||

Следует иметь в виду, что структура |

дислокационных |

|||||||||||

рядов |

в данном |

случае дл я |

малоугловых |

границ |

обоих |

|||||||

типов |

осложняется обычно |

расщеплением |

дислокаций в |

|||||||||

плоскости (111) на частичные, связанные дефектом |

упа |

|||||||||||

ковки, |

и |

быстрая диффузия, |

по-видимому, |

происходит |

||||||||

главным образом в ядре частичных дислокаций. В |

этом |

|||||||||||

случае различие в коэффициентах диффузии вдоль |

дис |

|||||||||||

локации дл я малоугловых границ |

наклона |

и |

кручения |

|||||||||

будет |

меньше, чем это следует из данных работ |

.Кэнона |

||||||||||

и С т а р к а . Этот |

вопрос |

проанализирован |

Б а л л у ф ф и [54] . |

|||||||||

іКроме того, |

изучали |

самодиффузию |

N i 6 3 |

вдоль |

крае |

|||||||

вых дислокаций в малоугловых границах в никеле [61] . Анализ данных этой работы показывает, что в пределах 5—10° энергия активации диффузии не зависит от углов

разориентировки. Д л я 0 = 4 0 ° |

авторы |

получили |

следую |

щую зависимость: |

|

|

|

РГ р = 4,6-10~" ехр (— 1,08 эв/kT) |

см*-сек~х |

; |

|

Qn/Qob ~ |

0,4. |

|

|

56

Следует отметить, что образование в металле полигоиизованной структуры может привести к уменьшению

общего диффузионного потока, вероятно, вследствие |

то |

|||||||||

го, что при этом происходит |

частичное |

очищение |

|

тела |

||||||

зерна от дислокаций и концентрация их |

на |

малоугловых |

||||||||

границах. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

•В работе |

[108] было |

проведено |

сравнительное |

иссле |

||||||

дование самодиффузии никеля в никелевом |

сплаве |

|||||||||

(ХН77ТЮ) после обычной обработки и |

после обработ |

|||||||||

ки, в результате которой возникает |

полигональная |

|||||||||

структура. П е р в а я состоит |

из з а к а л к и |

с |

іГ080°С, |

8 ч, |

||||||

охлаждения |

на |

воздухе |

и старения |

при |

700°С, 16 |

ч; |

вто |

|||

р а я — т а к ж е |

из |

з а к а л к и |

на |

воздухе |

с 1080°С, |

8 ч, |

затем |

|||

деформации растяжением на 0,3%, полигонизации |

при |

|||||||||

550°С, 200 ч |

и старения |

при |

700°С, 16 ч. В данном |

случае |

||||||

надо иметь в виду, что старение приводило |

к |

выделению |

||||||||

из ^-твердого раствора дисперсной v' - фазы на |

дислокаци |

|||||||||

онных стенках |

и закреплению их. Коэффициенты диффу |

|||||||||

зии определяли абсорбционным методом с использовани

ем N i 6 3 . Поверхностный наклепанный слой снимали |

|||

электролитической |

полировкой. |

Скорость |

диффузии в |

поверхностном слое |

образцов, |

подвергнутых |

механико- |

термической обработке (МТО) для получения полигони-

зованной |

структуры, была при |

800°С в два раза меньше, |

|

чем в образцах после |

обычной |

термической обработки |

|

(2,4-'Ю-1 2 |

и 4 , 5 - Ю - 1 2 |

см2-сек-1). |

|

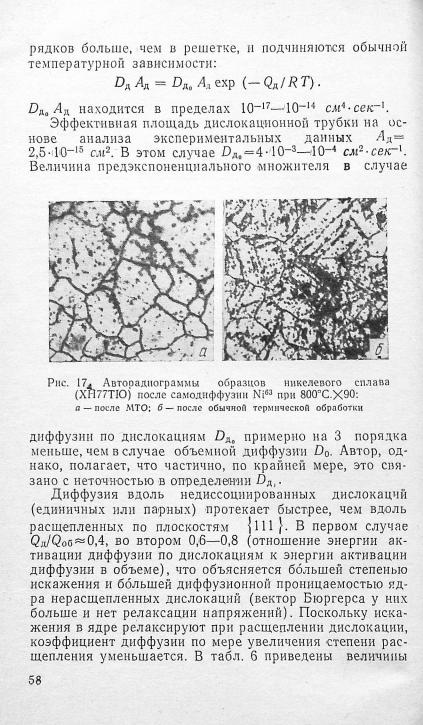

На рис. 17 показаны авторадиограммы после обеих обработок. После М Т О по сравнению с обычной терми ческой обработкой путей преимущественной диффузии меньше: диффузия происходит в основном по границам зерен и немного внутри зерна; после обычной обработки наблюдается значительная диффузия внутри зерна по «бывшим» линиям скольжения и дефектным участкам структуры.

Характерно, что наряду с замедлением |

диффузии |

||

после М Т О наблюдается |

повышение |

длительной прочно |

|

сти; при 800°С время до |

разрушения |

возрастает |

в 2 раза . |

Детальный анализ результатов экспериментальных измерений диффузии вдоль дислокаций, проведенных различными методами, главным образом в г.ц.к. метал лах (Ag, Ni, A l и др . ), сделан Б а л л у ф ф и в работе [64] . Автор приходит к следующим основным выводам: коэф фициенты самодиффузии по дислокациям на много по-

57

расщепления со частичных дислокаций с вектором Бюр - герса b = -~ < 1 1 0 > в различных металлах .

|

|

|

|

|

Т а б л и ц а |

6 |

|

Величины |

расщепления со частичных дислокаций в AI, Ni и Си |

||||||

Металл |

Энергия дефекта упаковки -у, |

С, !0««/л |

Ь, нм ( А ) |

w, нм{ А) |

|||

|

мдяс/н' |

(зрг/смг) |

|

||||

AI |

|

135 |

(135) |

2,65 |

0,286(2,86) |

0,75(7 |

,5) |

Ni |

|

240 |

(240) |

9,47 |

0,250(2,50) |

1,14(11,4) |

|

Си |

|

80 |

( 80) |

5,46 |

0,256(2,56) |

2,04(20,4) |

|

Величину «в определяли из |

соотношения |

|

|

|

|

||||||

|

|

|

о) = |

G а 2 |

|

• |

2 + V |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

' — , |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

48 л у |

|

1 — ѵ |

|

|

|

|

|

где |

G — модуль |

сдвига; |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

V—•коэффициент Пуассона. |

|

|

|

|

||||||

|

Из таблицы |

видно, |

что |

наиболее |

диссоциированы |

||||||

дислокации в |

меди, а в них, как отмечалось, наиболее |

||||||||||

низкие коэффициенты диффузии . |

|

|

|

|

|||||||

•Согласно [54] в случае |

вакан-сионного |

механизма |

|||||||||

|

|

|

QA = |

Qo6p+ $ |

+ |

|

|

|

(21) |

||

где |

Qo6p — энергия образования |

вакансий |

в |

решетке; |

|||||||

|

QM—энергия миграции |

вакансий |

в |

|

я д р е |

дисло |

|||||

|

кации; |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

QB—энергия связи вакансии с ядром |

дислокации . |

|||||||||

|

Оценка (2Я |

в р а м к а х |

этой |

модели соответствует |

экспе |

||||||

риментальным |

данным . |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Д и ф ф у з и я |

в дислокациях |

с |

большой |

скоростью про |

||||||

текает в ядре вдоль узкой полосы шириной в несколько

векторов |

Бюргерса и с |

меньшей скоростью вдоль полосы |

||

дефекта |

упаковки, с в я з ы в а ю щ е г о |

частичные |

дислокации . |

|

'Скорость диффузии |

зависит |

от вида |

дислокации. |

|

Вдоль диссоциированных краевых дислокаций с одина ковым вектором Бюргерса она больше, чем вдоль диссо циированных винтовых дислокаций. В никеле дл я мало угловых наклонных границ с углом раз-ориентировки 10° скорость примерно в 5 раз больше, чем в границах кру чения. Это различие тем больше, чем меньше винтовые

59

дислокации склонны к расщеплению, так к а к при расщеп лении появляется- краевая компонента.

Анализ показывает, что в диффузионных измерениях, выполненных на малоугловых границах, эффект пере крытия полей напряжения мал. Он не может 'быть суще

ствен, если «быстрая» диффузия идет |

вдоль узкой труб |

||

ки сечением Л д = 2 , 5 . 1 0 ~ 1 5 см'2. |

В этих условиях |

диффузия |

|

вдоль дислокаций в плоских скоплениях по |

малоугло |

||

вым границам и в изолированном |

состоянии |

д о л ж н а |

|

быть одинаковой. Это не относится к случаю |

расщепле |

||

ния дислокаций. Н а п р я ж е н и я |

могут |

изменить |

степень |

расщепления дислокации и, как это вытекает из преды

дущего, изменить скорость |

диффузии — сокращение |

рас |

|

стояния между частичными |

дислокациями уменьшает |

||

релаксацию, увеличивает локальные искажения |

в |

ядре |

|

и, следовательно, ускоряет |

диффузию . В случае |

модели |

|

парных дислокаций эффекты перекрытия между смеж ными дислокациями в каждой паре могут оказывать со ответствующее влияние на диффузию в зависимости от расстояния между дислокациями . В общем случае, если принять вакансионную модель, то перекрытие полей на пряжений должно приводить к замедлению диффузии изза влияния гидростатического давления Р на концентра цию и сіщзость миграции вакансий. Это вытекает из сле дующего соотношения:

г, |

/ \ |

|

р, |

/ \ |

ехр |

/ |

<2д + (^обр + |

Ю Р |

\ |

/ о т |

|

Яд |

(Р) |

= A u |

(р) |

^ |

|

^ |

|

j , |

(22) |

||

где Ѵобр — активационный |

объем |

образования |

вакансий |

||||||||

|

в |

ядре; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ѵ м — активационный объем |

миграции; |

|

|

|

|||||||

р — гидростатическое |

давление, р а в н о е — 7 з ( с г ы + |

||||||||||

|

+ |

0 2 2 + |

0 3 3 ) |

( О І І — нормальное |

н а п р я ж е н и е ) |

||||||

Однако эффект мал, так как р(Ѵ0бр+Ѵм) |

мало |

по от |

|||||||||

ношению к <2д, если допустить, |

что ( Кобр + |

Ум) |

порядка |

||||||||

одного атомного |

объема. |

|

|

|

|

|

|

||||

Анализируя |

имеющиеся |

экспериментальные |

данные, |

||||||||

автор пришел к выводу, что они не противоречат |

вакан - |

||||||||||

сионному |

механизму диффузии |

по дислокациям, а |

в п о : |

||||||||

следнем эффект корреляции слабо зависит от темпера туры и составляет всего несколько десятых. Однако на помним, что результаты исследований [70—73] больше

60