книги из ГПНТБ / Палеозой Дальнего Востока [сборник статей]

..pdfдавно вышедших работах: в «Геологии СССР» (1969) и «Ре шениях совещания» (1971).

Деление верхнепермских отложений на два горизонта, а также угловое несогласие или повсеместный размыв на гра нице горизонтов, показанные на схемах в этих работах, не

соответствуют имеющемуся материалу и связаны |

с ошибоч |

|||

ными |

наблюдениями: фация рифовой осыпи была принята |

|||

за базальные конгломераты несогласно залегающей |

выше |

|||

по разрезу толщи. |

parva, |

не |

могут |

|

2. |

Отложения, содержащие Colaniella |

|||

быть |

выделены в качестве горизонта или |

свиты, |

поскольку |

|

не отвечают требованиям, предъявляемым к этим подразде лениям местной стратиграфической шкалы — они не зани мают определенного стратиграфического положения в раз резе верхнепермских отложений, не отличаются географиче ской устойчивостью своих основных, в частности, фациально литологических признаков и, наконец, как горизонт — не

соответствуют |

определенному этапу геологического разви |

тия региона. |

требованиям (как горизонт) отвечают верхне |

Всем этим |

пермские отложения в целом. Толща алевролитов и мелкозер нистых песчаников с Colaniella parva может быть определе на как «слои».

По такому же принципу, вероятно, могут быть выделены и другие слои с собственным географическим названием, ко торые сейчас именуются свитами (например, вулканогенный комплекс фаций как владивостокские слои вместо владивос токской свиты).

Л и т е р а т у р а

Геология СССР, т. XXXII. Приморский край, ч. 1. М., «Недра», 1969.

В а с и л ь е в Б. И., Л и х т Ф. Р. Новые |

данные по |

стратиграфии |

верхней перми Южного Приморья. «Сообщ. |

Дальневост. |

фил. СО АН |

СССР», 1901, вып. 14. |

|

|

Л и х т Ф. Р., М е л ь н и к о в Н. Г., Н и к и т и и а А. П. Стратиграфия и особенности осадконакоплення отложений верхней перми в Южном Приморье. «Сов. геология», 1970, № 2.

Решения 2-го Дальневосточного межведомственного стратиграфиче ского совещания, Л., ВСЕГЕИ, 1971.

С и л а н т ь е в В. Н. Новые данные о верхней перми среднего Сихо- тэ-Алиня. «Геол. и геофизика», 1967, № 3.

Стратиграфическая классификация, терминология и номенклатура. Л., «Недра», 1965.

18* |

275 |

УД К г,5 1JJi-j-oo 1.242 (371.64)

Д. Ф. СЕМЕНОВ

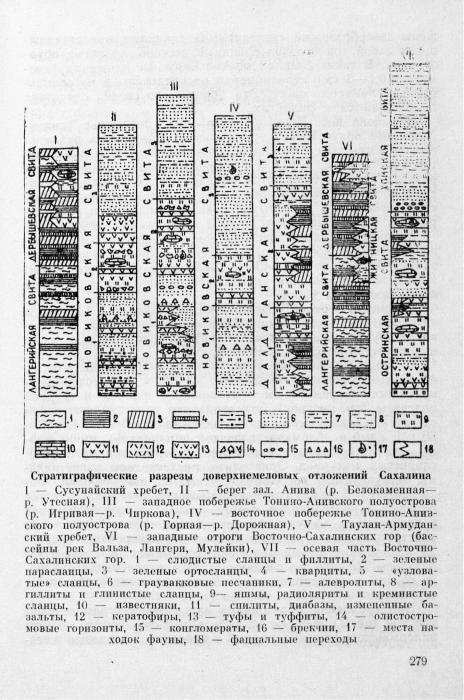

К ВОПРОСУ О ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЯХ САХАЛИНА"

Палеозойские отложения на Сахалине, согласно приня тым стратиграфическим схемам (Геология СССР, 1970), входят в состав двух допозднемеловых стратиграфических комплексов («структурных этажей»). Один из них образо ван метаморфическими породами вальзннской серии предпо ложительно ранне-средиепалеозойского возраста, второй — слабо метаморфпзованнымн вулканогенно-кремнистыми и терригенными отложениями позднепалеозойского и поздне юрского—раннемелового времени (житницкая, островская и новиковская свиты, далдаганская и набильская серии).

Стратиграфия и вещественный состав этих двух доверхнемеловых комплексов описывались неоднократно (Капица, 1961; Богданов, 1965; Егоров и др., 1969). Однако до сих пор нет единого мнения о структурной приуроченности, форма ционной принадлежности и взаимоотношениях указанных стратиграфических подразделений. Выяснение этих вопросов имеет практическое значение для металдогенических по строений и нефтепоисковых работ, а также представляет теоретический интерес — для определения природы геосинклинальных прогибов.

До настоящего времени большинство исследователей (Алексейчик и др., 1963; Зытнер и др., 1964) считают, что геосинклинальный прогиб на Сахалине заложился в позд ней юре или в позднем палеозое на кристаллическом фунда менте, которым служили метаморфические породы вальзин-

ской серии. Материалы же детальных геологосъемочных |

и |

|

поисковых работ (данные В. Ф. Евсеева, |

И. И. Гриценко, |

|

В. С. Рождественского, М. А. Хрячкова, |

В. Т. Шейко) |

по |

изучению взаимоотношений различных |

стратиграфических |

|

подразделений доверхнемеловых (в том числе палеозойских) образований и проведенный нами (Семенов, 1973) формаци онный анализ этих образований приводят к выводам, кото рые отличаются от общепринятых.

Доверхнемеловые структуры, в которых участвуют палео зойские образования, закартированы на юге Сахалина (Сусунайский хребет, Тонино-Анивский полуостров) и в цент-

270

ральной части острова (Таулан-Армуданский |

хребет, |

Абра |

мовский хребет и осевая часть Восточно-Сахалинских |

гор). |

|

В южной части острова наиболее древние |

образования |

|

развиты в Сусунайском хребте, южной части Муравьевской депрессии (северное побережье залива Анива) и на ТониноАнивском полуострове.

В Сусунайёком хребте закартированы метаморфические породы вальзинской серии, которая до недавнего Времени условно считалась нижне-среднепалеозойской (Геология

СССР, 1970). Нами она разделена на лангерийскую и дербышевскую свиты (Семенов, 1969). Лангерийская свита за легает в основании разреза и сложена графит-серицит-квар- цевыми и хлорит-серицит-кварцевыми сланцами и филлита ми с прослоями кварцитов и зеленых ортосланцев. Мощность ее достигает 1400 м. Дербышевская свита согласно перекры вает лангерийскую и представлена преимущественно зеле ными пара- и ортосланцами. Из парасланцев преобладают эпидот-хлорит-кварцевые и лотрит-кварц-хлоритовые слан цы. Ортосланцы характеризуются минеральной ассоциацией

актинолнт—эпидот—альбит—хлорит; |

часто встречаются |

||

глаукофан, реликтовый титан-авгит, лотрит. В |

нижней части |

||

свиты имеются прослои кварцитов, филлитов |

и линзы |

кри |

|

сталлических известняков. Мощность свиты 1000—1300 |

м. |

||

В южной части Сусунайского хребта |

(бассейн р. Знамен |

||

ки) среди дербышевской свиты присутствуют |

пласты |

рас- |

|

сланцованных песчаников, слабо метаморфнзованных эффу зивных пород (спилитов и диабазов), красных яшм и гли нистых сланцев. Здесь же развиты единичные крупные лин зы (мощность до 20 м) кристаллических известняков, в ко торых А. Е. Егоров обнаружил остатки морских ежей, крнноидей, радиолярий и форамннифер, позволяющих датиро

вать вмещающие их породы как |

пермско-триасовые |

(Его |

ров, 1967). |

депрессии и на |

Тонино- |

В южной части Муравьевской |

Анивском полуострове в основании разреза залегают вулка ногенно-кремнистые и терригенные образования, объединяе мые под названием новиковской свиты.

Новнковская свита здесь разделена на три подсвиты. Нижняя представлена преимущественно граувакковыми пес чаниками с прослоями алевролитов, светлоокрашенных яшм и единичными пластами спилитов. В средней преобладают кремнистые породы (красные, серые, зеленые яшмы и крем нистые сланцы), эффузивные породы (спилиты, диабазы, нз-

277

Жененные базальты) и их Туфы. В виде прослоев встречают ся радиоляриты, глинистые сланцы, филлиты, алевролиты, граувакковые песчаники. Часты линзы кристаллических из вестняков. В одной из таких линз в нижнем течении р. Ост ровки В. К. Елисеева обнаружила „остатки фораминифер, определенных М. И. Сосниной, которые указывают на позд непермский возраст слоев с этой фауной (Елисеева и Сосни на, 1964).

Следует отметить, что, по мнению Ю. Н. Тарасевича, уча сток, где В. К- Елисеевой обнаружена палеозойская фауна, представляет собой тектонический блок, охватывающий ниж

ние течения рек Игривой и Островки. Развитые здесь |

вулка |

|

ногенно-кремнистые |

и терригенные образования Ю. Н. |

Тара- |

севичем выделены |

в самостоятельную островскую |

свиту |

позднепалеозойского возраста. Однако детальные исследова

ния В. Т. Шейко и наши показали, |

что |

от р. Игривой до |

р. Чиркова имеется непрерывный |

разрез. |

Слои, в которых |

В. К- Елисеева обнаружила фауну, приурочены к средней части разреза новиковской свиты (рисунок). Поэтому нет оснований выделять здесь самостоятельную, более древнюю по сравнению с новиковской, свиту.

Верхняя подсвита сложена переслаиванием (часто флишоидным) песчаников, алевролитов и глинистых сланцев (иногда аргиллитов). Встречаются единичные прослои кон гломератов и светлоокрашенных яшм. В 1964 г. в районе мыса Острого (восточное побережье Тонино-Анивского по луострова) в песчаниках этой подсвиты Ю. Н. Тарасевич об наружил фауну тригоний, которую определил В. Н. Вереща гин. Эта фауна указывает на раннемеловой возраст вмещаю щих их пород (Геология СССР, 1970).

По всему разрезу новиковской свиты в кремнистых поро дах, кремнисто-глинистых сланцах и алевролитах обнаруже ны скелеты радиолярий. По мнению А. И. Жамойды, этот комплекс радиолярий характерен для поздней юры—ранне го мела (Геология СССР, 1970). Таким образом, возраст но виковской свиты в южной части Сахалина может быть оп ределен как позднепалеозойский—раннемеловой.

Состав |

и структура образований новиковской свиты |

по |

латерали |

с северо-запада на юго-восток заметно меняется. |

|

В южной |

части Муравьевской депрессии (бассейны рек |

Го |

релой и Белокаменной), т. е. вблизи поля распространения вальзинской серии, нижняя подсвита новиковской свиты имеет видимую мощность 1100 м. Низы подсвиты здесь сло-

278

жены своеобразными «узловатыми» сланцами, представляю щими собой тонкоразвальцованные песчано-глинистые обра зования. В таких сланцах мелкие округлые стяжения (диа метром 0,1—3 см) неравномерно распределены в рассланцованной глинистой массе. Эти породы,, по своей структуре приближаются к филлитам.

В районе пос. Новиково (западное побережье ТониноАнивского полуострова) этот горизонт замещается вулкано генно-кремнистым горизонтом, содержащим несколько плас тов кератофиров, туфов и кремнистых пород. В основании разреза здесь наблюдаются измененные базальты мощно стью до 100 м, включающие глыбы и обломки кристалличе ских известняков, перекрытые красными яшмами и радиоля ритами. Общая мощность нижней подсвиты 700—800 м.

Мощность средней подсвиты новиковской свиты с северозапада на юго-восток уменьшается с 700—800 (побережье залива Анива) до 300—400 м (побережье Охотского моря). В том же направлении уменьшается количество вулканиче ских пород и их туфов.

Мощность верхней подсвиты максимальна (до 1400 м) в юго-восточной части Тонино-Анивского полуострова. К юговостоку увеличивается в целом грубозернистость отложений

иколичество прослоев конгломератов.

Вразрезе новиковской свиты нами обнаружены олистостромовые горизонты мощностью до 100 м, приуроченные к вулканогенно-кремнистым образованиям нижней и средней подсвиты (см. рисунок). Эти горизонты представляют собой гигантские осадочные брекчии, состоящие из блоков (до 10— 30 м3), глыб и обломков угловатой или полуокатанной фор мы, погруженных в туфогенно-кремнистый или кремнисто глинистый материал. Олистолиты представлены известняка ми, эффузивными породами (спилитами, измененными ба зальтами), яшмами, граувакковыми песчаниками, а также

блоками с переслаиванием |

яшм и известняков, песчаников |

|

и алевролитов, эффузивных |

пород и их туфов. Хотя |

такие |

олистостромовые горизонты |

обычно деформированы |

(разби |

ты разломами), от меланжа они отличаются осадочным ха рактером цемента, со следами течения неконсолидированно го осадка, и отсутствием глыб более молодых (в частности, верхнемеловых) пород.

При сравнении образований вальзинской серии и нови ковской свиты обращают на себя внимание находки поздне палеозойской фауны и породы с одинаковой степенью мета

280

морфизма (филлиты, рассланцованные песчаники, изменен ные эффузивные породы, яшмы) в обоих стратиграфических подразделениях.

Исследования минеральных ассоциаций и реликтовых структур в метаморфических образованиях вальзинской се рии Сусунайского хребта позволяют установить первичный состав исходных пород. По нашим данным (Семенов, 1969), в составе первичных пород лангерийской свиты преобладали аргиллиты, меньшую роль играли алевролиты и песчаники. Дербышевская свита образована метаморфизованными эф фузивными породами основного состава (спнлитами, диаба зами), их туфами, кремнистыми сланцами и яшмами, алев ролитами и аргиллитами. Это дает основание отнести лангернйскую свиту к метаморфизованной глинисто-сланцевой формации, а дербышевскую свиту — к метаморфизованным

алевролнтово-глинисто-кремнистой |

и спилит-диабазовой |

формациям (Семенов, 1973). |

|

В новиковской свите различаются четыре ассоциации разной формационной принадлежности. Осадочные образо вания представлены граувакковой (нижняя подсвита), алев- ролитово-глинисто-кремнистой (средняя подсвита) и гли нисто-сланцевой (верхняя подсвита) формациями (Семенов, 1973); вулканические породы новиковской свиты объединя ются в спилнт-диабазовую формацию (Ковтунович и др., 1967).

Таким образом, устанавливается, что на юге Сахалина формационная принадлежность исходных осадочных пород дербышевской свиты и средней-подсвиты новиковской свиты одинакова. Граувакковая формация нижней части новиков ской свиты при приближении к Сусунайскому хребту изме- * няет свой состав, становится более глинистой. Горизонт«уз ловатых» филлитовидных глинистых сланцев, наблюдаемый в основании разреза новиковской свиты в бассейне рек Бе локаменная и Горелая (см. рисунок), приближает граувакковую формацию к глинисто-сланцевой формации лангерий ской свиты Сусунайского хребта. Что же касается вулкани ческих пород вальзинской серии и новиковской свиты, то здесь отмечается тождество по петрохнмическим особенно стям и петро-минеральному составу.

Сходная картина наблюдается и в центральной части Са халина. .Метаморфические породы здесь также объединяют ся в вальзинскую серию, а слабометаморфизованные до

281

верхнемеловые образования представлены далдаганской и набильской сериями (Геология СССР, 1970).

Вальзннская серия здесь развита в Абрамовском и Краснотымовском хребтах и подразделяется также на лангерийскую и дербышевскую свиты. В составе лангерийской свиты участвуют, в основном, графитистые и слюдистые сланцы и филлиты. В качестве прослоев встречаются кварциты и зе леные сланцы. Мощность свиты 1400—1500 м. Дербышевская свита представлена зелеными сланцами и зеленокамен ными породами различного петрографического состава, сре ди которых присутствуют прослои кварцитов, филлитов, рассланцованпых песчаников и кристаллических известняков. Рассланцованные песчаники слагают основную часть дербышевской свиты Краснотымовского хребта. Мощность свиты

достигает |

1000 |

м. |

серии местами |

(верховье |

В поле |

развития вальзинской |

|||

р. Житницы, г. |

Терем) отмечаются |

участки слабо |

метамор- |

|

физованных песчаников, алевролитов, глинистых сланцев, яшм, известняков, основных эффузивных пород и их туфов. В 1963 г. в известняках, залегающих среди глинистых слан цев, Ю. М. Ковтуновичем собрана позднепалеозойская фау на брахиопод и фораминифер и выделена самостоятельная жигницкая свита (Геология СССР, 1970). Последующими детальными геологосъемочными работами И. И. Гриценко, В. Ф. Евсеева и М. А. Хрячкова доказаны постепенный пе реход и фациальные замещения пород житницкой свиты и образований вальзинской серии. Следовательно, собранная Ю. М. Ковтуновичем позднепалеозойская фауна может ха рактеризовать и вальзинскую серию.

Образования далдаганской серии развиты в Таулан-Ар-

'муданском хребте, расположенном на продолжении (в севе ро-западном направлении) структур вальзинской серии Аб рамовского хребта. По данным В. А. Шустова, В. С. Рож дественского и М. А. Хрячкова, далдаганская серия здесь подразделяется на три толщи.

Нижняя толща мощностью около 1000 м сложена в ос новном яшмами, кремнистыми и кремнисто-глинистыми слан цами с прослоями эффузивных пород и туфов. Встречаются редкие линзы кристаллических известняков, в которых В. К. Елисеевой и И. С. Брюном обнаружены позднепермские (по определению М. И. Сосниной) фораминиферы (Елисеева, Соснина, 1964). Средняя толща, мощностью 1200—1600 м, представлена яшмами, эффузивными породами (спилитами,

282

измененными базальтами, диабазами) и их туфами с про слоями граувакковых песчаников, глинистых сланцев и лин зами кристаллических известняков. Верхняя толща, мощно стью до 600 м, состоит из глинистых и кремнисто-глинистых сланцев, песчаников п алевролитов с прослоями яшм.

В яшмах и кремнистых сланцах А. К.. Салдугеевым най дены скелеты радиолярий, которые А. И. Жамойда опреде лил как характерные для раннего мезозоя. По-видимому, з

далдаганскую серию Таулан-Армуданского хребта |

входят |

как верхнепалеозойские, так и иижнемезозойские |

отложе |

ния.

В поле развития далдаганской серии установлены отдель ные участки, сложенные метаморфическими породами (квар цитами, слюдистыми и графитистыми сланцами). Эти участ ки А. К- Салдугеев и В. П. Мытарев считают тектонически ми блоками, сложенными образованиями вальзинской серин. По мнению же В. С. Рождественского (Геология СССР, 1970), отделить метаморфические сланцы от слабо изменен ных пород здесь чрезвычайно трудно, так как они связаны постепенными переходами. Чередование слабометаморфизованных пород с метаморфическими сланцами В. С. Рождест венским объясняется динамометаморфизмом и гидротер мальными изменениями кремнистэ-вулканогенно-терриген- ных образований далдаганской серии в зонах разломов.

Набильская серия распространена восточнее поля разви тия вальзинской серин, в осевой части Восточно-Сахалинских гор (Набильский, Лунский и Центральный хребты) и под разделяется, по данным В. П. Клюева и Ю. М. Ковтуновича (Геология СССР, 1970), па две свиты: остринскую и хойскую. Острннская свита мощностью 1600—2000 м состоит из яшм и кремнистых сланцев, эффузивных пород (измененных базальтов, спилитов, диабазов) и их туфов, глинистых слан цев, граувакковых песчаников, алевролитов, известняков, радиоляритов. Хойская свита мощностью до 2000 м сложена преимущественно граувакковыми • песчаниками, алевролита ми, глинистыми сланцами. В низах свиты встречаются лин зы известняков, в которых В. О. Савицкий обнаружил ос татки шестилучевых кораллов, нериней и строматопороидей, которые, по определению Е. В. Краснова, позволяют дати ровать вмещающие их породы верхней юрой (Савицкий, Краснов, 1970). Комплекс радиолярий, собранный Ю. М. Ковтуновнчем, В. П. Клюевым, В. С. Рождественским, В. О. Савицким, А. К. Салдугеевым и другими, в кремнистых по

283

родах набильской серии, по определению А. И. Жамойды, может указывать на позднеюрский—раннемеловой возраст этих пород.

Ранее (в 1958—1960 гг.) набильская серия считалась позднепалеозойской, затем после находок и определений комплексов радиолярий и особенно обнаружения В. О. Са вицким позднеюрских кораллов возраст ее стал принимать ся позднеюрским—раннемеловым. В настоящее время неко торыми геологами (особенно Ю. М. Ковтуновичем) выска зываются предположения, которые разделяет и автор этой статьи, о том, что верхнепалеозойские отложения в Восточ но-Сахалинских горах, вероятно, имеют широкое распростра нение среди полей, ныне закартированных набильской се рией.

Нет единого мнения и о взаимоотношениях образований набильской и вальзинской серий. Многие геологи (Ю. М. Ковтунович, В. П. Клюев, А. К- Салдугеев и др.) проводят крупные разломы, разграничивающие поля развития этих серий, предполагая значительный перерыв во времени их образования. В последние годы зону сочленения пород на бильской и вальзинской серий изучал В. Ф. Евсеев при про ведении крупномасштабной геологической съемки. В этой зоне им установлено постепенное увеличение степени мета морфизма пород набильской серии до образования метамор фических сланцев вальзинской серии (р. Лангери). На ос новании этого В. Ф. Евсеев делает вывод о постепенном пе реходе и согласном залегании пород набильской серии на породах вальзинской серии. Такой вывод, на наш взгляд, является необоснованным, так как остались неизученными первичная слоистость исходных пород ■вальзинской серии и соответствие этой слоистости направлению складок в обра зованиях набильской серии. Учитывая постепенное измене ние степени метаморфизма и несоответствие направлений осей складок в метаморфических породах и поле развития набильской серии, более предпочтительно, на наш взгляд, объяснение строения этого участка проявлением дииамометаморфизма.

Среди доверхнемеловых отложений центральной части Са халина выделяются те же геологические формации, что и нл юге острова. Осадочные образования представлены глини сто-сланцевой (лангерийская свита и верхняя толща далдаганской серии), алевролитово-глинисто-кремнистой (дербышевская свита, нижняя и средняя толщи далдаганской се

284