книги из ГПНТБ / Палеозой Дальнего Востока [сборник статей]

..pdfНесмотря на общее сходство в строении рйтмо-свит, каждая из них отличается многочисленными индивидуальными ли

толого-фациальными особенностями, |

не говоря |

уже о раз |

|

личиях палеонтологических |

комплексов. |

|

|

Данная схема была апробирована |

при геологическом |

||

картировании практически |

на всей |

территории |

развития |

пермских отложений Западного Верхоянья. Поскольку ха рактеристика свит и стратиграфической схемы в целом ос вещены в публикациях (Андрианов, 1966; Андрианов, Бар хатов и др., 1970 и др.), привлечем внимание лишь к новым палеонтологическим материалам. По находкам аммоноидей родов Neopronorites, Matalegoceras, Somoholites и Preshumardites в нижней части эчийской свиты (включая хорокытскую свиту) с большей степенью достоверности устанавли вается сакмарский возраст как этих слоев, так и подстилаю щей кыгылтасской свиты, с которой имеются литологические взаимопереходы. Еще заметим, что по брахиоподам, опре деленным Б. С. Абрамовым (сборы геологов ЯЦГСЭ), под тверждается раннепермский возраст кыгылтасской свиты. Другие специалисты по этой же группе фауны допускают позднекаменноугольный возраст ее нижних слоев (Устриц-

кий, 1970).

Артинский возраст большей части эчийской свиты уста навливается по комплексу аммоноидей, представленных ро дами Neopronorites, Neouddenites, Neohsumardites, Paragastrioceras, Uraloceras и Tumaroceras (?). Позднеартин-

ский и кунгурский возраст хабахской и тумаринской свит определяется по аммоноидеям Neopronorites (?), Neoudde nites, Paragastrioceras, Tumaroceras, Popanoceras и ком плексу брахиопод (Тихвинская и др., 1967).

Большое значение для датировки возраста деленжинской свиты (нижние слои) имеют два известных здесь рода Spirolegoceras и Daubichites и найденный в этих же слоях род Popanoceras (сборы автора в 1973 г.). Такое сочетание трех родов аммоноидей, известное также в верхах формации Ассистенс Канадского Архипелага, может указывать на самый древний позднепермский возраст заключающих их слоев или, как считают американские палеонтологи, самый позд ний раннепермский возраст (Nassichuk, 1970). Поэтому гра ница между отделами перми не может быть опущена ниже основания деленжинской свиты, как это допускалось при об суждении стратиграфических схем перми Верхоянья на за седании комиссий по каменноугольной и пермской системам

178

МСК в 1968 г. Считаю необходимым еще отметить, что не которые исследователи (Б. С. Абрамов, А. С. Коробицын) указывают на распространение гониатита рода Spirolegoceras не только в деленжинской свите,но и в других асинхронных свитах перми Западного и Южного Верхоянья, на существен но различных стратиграфических уровнях. Однако эти пред посылки лишены фактической основы.

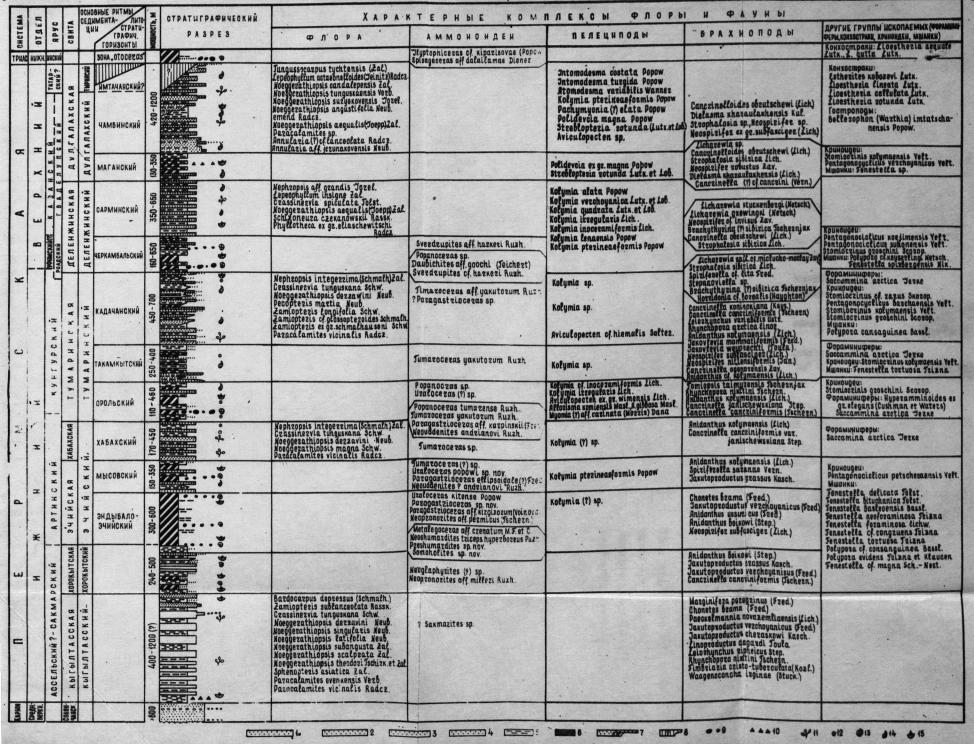

Позднепермский возраст остальной части разрезов делен жинской и дулгалахской свиг определяется по брахиоподам, пелециподам, флоре и другим группам ископаемых организ мов, что видно из таблицы 1 (вклейка между стр. 180 и 181, уел. обозн. на стр. 180). Здесь с определенной степенью достоверности могут быть выделены гваделупский (? уфим ский—казанский) и татарский (?) ярусы. Общая мощность нижнепермских отложений достигает более 3500 м, верхне пермских — более 2500 м.

В 1970 г. коллективом геологов ЯЦГСЭ ЯТГУ и ИГ ЯФ СО АН СССР (Андрианов, Петров и др., 1970) опубликован проект первой детальной стратиграфической схемы перми, предназначенной для целей крупномасштабного геологиче ского картирования на территории Западного Верхоянья. Она полностью основана на только что рассмотренной стратигра фической схеме перми этого региона и продолжает ее дета лизацию (табл. 2). Рукописные материалы ВАГТа за 1971 г. подтверждают возможность широкого применения подобной схемы в восточных районах Западного Верхоянья, но, к со жалению, сопровождаются выделением синонимов свит, уже определенных в своем объеме в указанном выше проекте.

Таким |

образом, геологические исследования Западного |

||

Верхоянья обеспечены стратиграфическими схемами перми |

|||

(и карбона) |

при |

мелко- и среднемасштабных работах и те |

|

перь назрел |

этап |

апробации детальной стратиграфической |

|

схемы. |

О р у л г а н с к а я с т р у к т у р » о-ф а ц п а л ь па я зо |

||

2. |

|||

на в тектоническом плане отвечает одноименному антнклиноршо резко асимметричного строения — с крутым юго-запад ным крылом и пологим северо-восточным. Ядро антнклинорпя сложено породами каменноугольного, а в отдельных райо нах и более древнего возраста. Пермские отложения разви ты в основном в пределах северо-восточного крыла антиклинория. Смена типов осадков происходит примерно в той же последовательности, что и в Западно-Верхоянской структурно фациальной зоне.

12* |

179 |

|

|

|

|

|

Т а б л и ц а |

2 |

Сопоставление |

стратиграфических |

схем |

пермских отложений |

|||

|

|

Западного Верхопнья |

|

|

|

|

|

|

Авторы_и_годы составления схем |

|

|

||

Н. П. Херас В. Н. Андрианов, 1966; В. Н. Андрианов, |

Р. В. Соломина, |

|||||

ков, Д. М. |

В. |

Н. Андрианов, |

Ю. И. Петров |

В. М. Сергиенко, |

||

Колосов, |

Г. В. |

Бархатов и др., |

и др., |

1970 |

Н. И. Гогина |

|

1938 |

|

1970 |

|

|

(1971 |

г.) |

Свиты

|

|

|

Ж |

Молокая |

Хальпирская |

|

|

|

Верхняя |

ей |

|||

|

|

Ж |

|

|

||

|

|

|

О |

|

|

|

|

Дулгалах- |

подсвита |

«5 |

Халперкин- |

Амканжинская |

|

|

S" |

|||||

|

ская |

|

а>> |

ская |

|

|

|

|

Нижняя |

Маганская |

Молская |

||

|

|

подсвита |

||||

|

|

|

|

|

||

Эндыбаль- |

|

Верхняя |

Сарминская |

Цюнегинская |

||

ская |

Делен- |

подсвита |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

жинская |

Нижняя |

Черкамбальская |

Мугочанская |

|||

|

||||||

|

|

|||||

|

|

подсвита |

||||

|

|

|

|

|

||

|

|

Верхняя |

Кадачанская |

Себинеченская |

||

|

Тумарин- |

подсвита |

Такамкытская |

Тигечанская |

||

|

|

|||||

|

ская |

Нижняя |

Орольская |

Талчанская |

||

|

|

|||||

|

|

подсвита |

||||

|

|

|

|

|

||

Хабахская

Эчийскак |

Эчийская |

Мысовая |

|

|

|

||

|

|

Эндыбал-Эчийская |

Не рассматрива |

|

|

Хорокытская |

|

|

|

лись |

|

Кыгыл- |

Кыгылтасская |

Криволучинская |

|

тасская |

|

|

|

Условные обозначения к таблице 1 «Биосгратиграфическая характери стика пермских отложений Западного Верхоянья»

1 — гравелиты и крупнозернистые песчаники с прослоями н линзами конгломератов, 2 — крупнозернистые песчаники, 3 — среднезернистые песчаники, 4 — мелкозернистые песчаники, 5 — алевролиты, 6 — ар гиллиты и мелкозернистые алевролиты, 7 — фациальная измен чивость слоев, 8 — предполагаемый стратиграфический перерыв в верхней части разреза пермских отложений, 9 — горизонты с конкре циями, 10 — горизонт ледово-морских образований, 11 — флора, 12 — микрофауна (фораминиферы), 13 — аммоноидеи, 14 — пелециподы,

15 — брахиоподы

ВОрулганской структурно-фациальной зоне выделяются две лито-фациальные подзоны — Южно-Орулганская и Се- веро-Орулганская*, для каждой из которых предложены не сколько отличающиеся стратиграфические схемы.

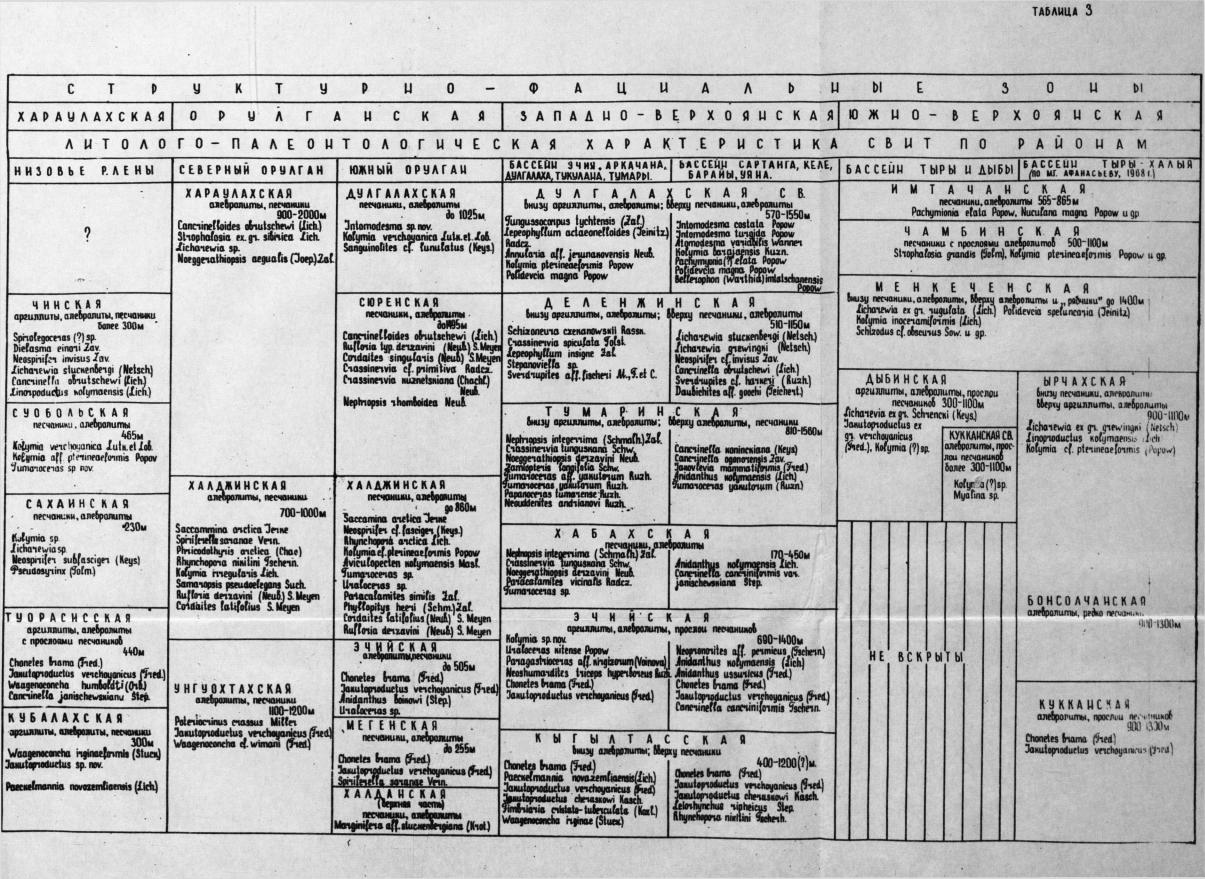

Стратиграфическая схема перми Южно-Орулганской под зоны охарактеризована в работе Л. А. Мусалитина и Р. В. Соломиной (1970). Установлены мегенская свита преимуще ственно песчаникового состава, эчийская свита в основном алевритово-аргиллитового состава, халджинская свита пес- чаниково-алевролигового и аргиллитового состава, сюренская свита преимущественно иесчаниково-алевролитового состава с прослоями конгломератов и ритмично построенная дулгалахская свита. Мегенская, эчийская свиты составляют нижний отдел перми (до 2600 м), сюренская и дулгалах ская — верхний (до 2500 м). О палеонтологической харак теристике можно судить по таблице 3. Возраст свит устанав ливается по брахиоподам, флоре, редким находкам аммоноидей и др. Коррелирующими подразделениями схем перми Южного Орулгана и Западного Верхоянья являются эчий ская и дулгалахская свиты.

Вотличие от Р. В. Соломиной и Л. А. Мусалитина мы, вслед за В. И. Устрпцким (1970), допускаем, что в отдель ных районах к пермской системе следует еще относить п

часть |

халданской |

свиты, |

охарактеризованной раннеперм |

ским |

комплексом |

флоры. |

На этот факт обращают внимание |

и авторы, изучающие свиту, однако всю толщу халданской свиты относят к каменноугольной системе.

Кроме того, геологи ВАГТа (Израилев, 1973 и др.) при водят все больше фактов о том, что сюренская свита в своей нижней части характеризуется наличием комплексов расти тельных остатков, указывающих на раннепермский возраст содержащих их слоев. Эти факты и некоторые другие дан ные побуждают нас к выводу, что сюренская свита должна быть скоррелирована с деленжинской свитой и большей ча стью тумаринской свиты Западно-Верхоянской структурно фациальной зоны и датирована ранне- и позднепермским возрастом.

В Северо-Орулганской лито-фациальной подзоне перм ские отложения П. К. Дорофеевым (1969) расчленены на унгуохтахскую и халджинскую свиты — нижний отдел и

* Допускается возможным выделение Южно-Орулганской и СевероОрулганской лито-фациальных подзон в качестве самостоятельных фа циальных зон.

1 8 1

хараулахскую свиту — верхний отдел. В унгуохтахской сви те преобладают алевролиты, подчиняющие пласты песчани ков; в халджинской свите песчаники приобретают сущест венное значение; в хараулахской свите песчаники играют основную роль. Мощность нижнепермских отложений до стигает 3800 м, верхнепермских — от 600 до 1800 м. Свя зующим звеном стратиграфических схем перми Южного и Северного Орулгана является халджинская свита. Некото рые авторы допускают возможным выделение в Северном Орулгане, вместо хараулахской свиты двух свит — сюренской и дулгалахской, как в Южном Орулгане.

3.Х а р а у л а х с к а я с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь н а

з о н а |

отвечает Хараулахскому' антиклинорию с выходом в |

ядре |

пород раннепалеозойского и протерозойского возраста. |

В сводовой и западной частях антиклинория пермские отло жения с большим стратиграфическим перерывом залегают на нижнепалеозойскпх отложениях и стратиграфическим пе рерывом разделены с нижнетриасовыми отложениями. В во сточном и северо-западном направлениях разрез перми ста новится полным и увеличивается в мощности. В соответст вии с отмеченным условно выделяются Титаринская (запад ная) и Кубалахская лито-фациальные подзоны (см. рису нок). В разрезах перми обеих подзон преобладают прибреж но-морские осадки.

По схеме А. А. Межвнлка (1958) пермские отложения этой структурно-фациальной зоны подразделялись на верхо янскую и хараулахскую свиту. После изучения одного из лучших разрезов перми этого района в низовье р. Лены (Каширцев и др., 1966; Богуш, Юферев, 1966; Андрианов, 1966; Соломина и Мусалитин, 1966) А. С. Каширцевым предло жена новая схема: в нижней перми выделены кубалахская

итуорасисская свиты, в верхней — сахаинская, суобольская

ичинская свиты (см. табл. 3 «Параллелизация стратиграфи

ческих пермских отложений Верхоянья по структурно-фаци альным зонам»). Причем чинская свита не завершает раз рез пермских отложений.

В отличие от А. С. Каширцева нами к нижнему отделу перми причленяются сахаинская и суобольская свиты, осно ванием чему служат находки в них аммоноидей рода Tumaroceras и Epijuresanites (?) sp. (сборы автора и А. С. Ка ширцева). По литологическим признакам и находкам аммо ноидей, брахиопод и пелеципод в других частях разрезов мы допускаем, что кубалахская свита песчаниково-алевролито-

)82

Ебго состава отвечает кыгылтасской свите западно-верхоян ской схемы, туорасисская, преимущественно алевролитового состава, — эчийской свите (включая хорокытскую свиту), сахаинская и суобольская свиты песчаниково-алевролитово- го состава — соответственно хабахской и тумаринской сви там. Возможно асинхронными являются верхние слои суобольской и тумаринской свит, так как по некоторым сведе ниям (устное сообщение В. А. Каширцева) в этой части раз реза суобольской свиты в массовом количестве встречаются брахиоподы рода Licharewia. Чинская свита алевролитовопесчаникового состава отвечает деленжинской свите и, ве роятно, нижней и ? средней частям дулгалахской свиты, на что указывает общность в комплексах брахиопод. Мощность нижнепермских отложений от 80—120 м до 1300—1400 м, верхнепермских — не менее 300 м.

Пермские отложения Хараулахской структурно-фациаль ной зоны благоприятны для поисков брахиопод, пелеципод,

атакже аммоноидей и микрофауны.

4.Юж н о - В е р х о я н с к а я с т р у к т у р н о - ф а ц и а л ь

н а я з о н а занимает всю площадь Южно-Верхоянского синклинория и Кобюминского грабена, выполненных отложе ниями позднепалеозойского и мезозойского возраста. Лито- лого-фациальный состав пермских отложений в этой зоне изменяется в направлении от южного, восточного и западно го бортов синклинория в север-северо-западном направле нии. В этом направлении происходит смена полифациальных песчаниково-алевролитовых отложений морскими глинистоалевролитовыми, в меньшей мере песчаниковыми осадками.

Учитывая материалы С. В. Домохотова (1960а, б), В. И. Коростелева, В. А. Ян-жин-шина, М. Г. Афанасьева и др. и личные наблюдения автора, в рассматриваемой структурно фациальной зоне могут быть условно выделены Дыбинская, Юдомская, Аллах-Юньская, Кобюминская и Менкюле-Де- линьинская лито-фациальные подзоны (см. рисунок).

В пределах названных лито-фациальных подзон при гео логосъемочных исследованиях — q t мелкодо крупномас штабных — применялась стратиграфическая схема С. В. До мохотова (1959), детализированная Б. С. Абрамовым (1963). Использовались и другие варианты этой схемы, предлагае мые Н. Г. Андриановым и др. (1963), М. Г. Афанасьевым, И. М. Фердманом, Г. Г. Павловым и другими. В 1970 г. Б. С. Абрамовым предложено еще четыре новых стратиграфиче ских схемы перми. В связи с этим имеются большие труд

183

ности в характеристике стратиграфии перми почти всего этого региона или структурно-фациальной зоны. Тем не ме нее анализ имеющихся материалов и личные наблюдения автора, выполненные в 1970—1972 гг., позволяют заключить, что с некоторыми уточнениями схема С. В. Домохотова мо жет широко применяться в различных лито-фациальных подзонах.

По схеме С. В. Домохотова с уточнениями М. Г. Афа насьева и других пермские отложения расчленяются на кукканскую, бонсалчанскую, ырчахскую, менкеченскую, чамбинскую и имтачанскую свиты, из которых первые две и часть ырчахской свиты относятся к нижней перми, а верх няя часть ырчахской, мснкеченская, чамбинская и имтачанская свиты — к верхней.

Кукканская, бонсалчанская и ырчахская свиты и их ана логи имеют преимущественно глинисто-алевролнтовый и пес- чаниково-глинисто-алевролитовый состав и только в южных районах (Юдомская лито-фациальная подзона) в аналогах названных свит существенно возрастает песчанистость раз резов. Возраст свит определяется в основном по брахиопэдам.

Менкеченская свита характеризуется песчаннково-алев- ролитовым составом. В южных районах возрастает песча нистость разрезов, а в северных, наоборот, увеличивается роль глинисто-алевролитовых осадков. Возраст свиты позд непермский.

Чамбинская свита |

имеет в основном песчаниковый состав |

||||

и выделялась |

ранее |

как «песчаниковая свита». |

Однако |

в |

|

центральных |

(Аллах-Юньская лито-фациальная |

подзона) |

и |

||

в северных районах |

песчаниковая толща |

расщепляется |

и |

||

становится |

песчаниково-алевролитовой. |

Позднепермский |

|||

возраст свиты |

нс вызывает сомнения. |

|

|

|

|

Имтачанская свита сложена алевролитами и песчаника ми, в нижней части разреза свиты пласты песчаников подчи няют линзы и прослои конгломератов. В северных районах (Кобюминская и Менкюле-Делиньинская лито-фациальные подзоны) в свите увеличивается роль глинисто-алевролито вых осадков. Данная свита послужила основой для опреде^ ния аналога татарского яруса и охарактеризована брахиоподами, пелецпподами, конхостраками и флорой (Домохотов, 1960а). Мощность нижне- и верхнепермских отложений до стигает 5000 м. Примерное соотношение мощностей таково:

184

нижняя пермь — от 2000 до 3000 м и более, верхняя пермь — от 1200 (?) и до 3500 м и более.

Параллелнзация стратиграфических схем перми ЮжноВерхоянской и Западно-Верхоянской структурно-фациаль ных зон, примыкающих друг к другу, уже многие годы вы зывает большие затруднения в связи с менее полной палеон тологической и литологической характеристикой свит в Юж ном Верхоянье. Допускалась, например, синхронность эчийской и дыбинской, дулгалахской и имтачанской свит, но ма териалы, накопленные в последние годы, могут существенно изменить представления о параллелизацин стратиграфиче ских схем перми названных структурно-фациальных зон.

Таким образом, в последние 10—15 лет получен большой стратнграфо-палеонтологический материал по верхнепалео зойским (каменноугольным и пермским) отложениям в раз личных регионах Всрхояиья. В известной мере этот мате риал проанализирован в многочисленных опубликованных п рукописных работах. Однако предстоит дальнейший глубо кий анализ стратиграфических материалов, монографиче ское описание различных групп фауны и флоры. В настоя щее время ведется монографическая обработка коллекций брахиопод в основной группе, возглавляемой Т. Г. Сарыче вой (В. Г. Ганелин, Р. В. Соломина и др.) и другими спе циалистами (В. С. Абрамов, В. В. Масюлис и др.). Изуча ются комплексы нелецппод (В. А. Муромцева, В. В. Кузне цов), аммоноидей (В. Е Руженцев, В. Н. Андрианов, А. М. Павлов) и флоры (С. В. Мейен, А. Н. Толстых, М. В. Дуранте). Хотя некоторые материалы по перечисленным п дру гим группам ископаемых организмов уже опубликованы пли сданы в печать (Руженцев, 1961; Попов, 1964, 1970; Андриа

нов, |

1966, 1968; Богуш, Юферев, 1966; Мусалитин, |

Соломи |

|

на, |

1970; Абрамов, 1970 п др.), дальнейшая |

обработка па |

|

леонтологического материала, безусловно, |

укрепит |

основы |

|

стратиграфии рассматриваемых отложений. |

|

|

|

Наиболее важными вопросами по дальнейшему изучению стратиграфии пермских отложений являются:

1. Установление границы каменноугольной и пермской си стем и дальнейшее обоснование объема и границ отделов пермской системы.

2. Дальнейшее обоснование шкалы ярусного деления си-, стемы.

185