книги из ГПНТБ / Кузьмин, А. Д. Физика планеты Венера

.pdf40 |

Гл. II. ВРАЩЕНИЕ И ТОПОГРАФИЯ ВЕНЕРЫ |

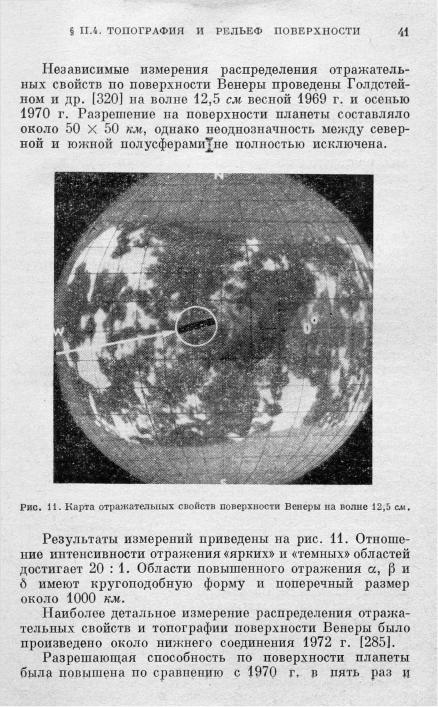

разнесенные антенны, работавшие как радиоинтерферометр. Ширина интерференционного лепестка равна 0,1 диска Венеры. На основании наблюдений в течение пяти дней апреля 1969 г. построена карта отражательных свойств поверхности, ограниченной долготами 0 и —80° (по сис теме MAC) и широтами от —50° до +40° (рис. 10).

Н

Рис. 10. Карта отражательных свойств поверхности Венеры на волне 3,8 см. Пунктирная линия — граница области топографирования.

Выявлены два больших круговых образования, по добных лунным морям, с центрами X = 335°, ср = —28° и X = 312°, ф = —14°. Первое образование четко выяв лялось в каждый день наблюдения. Второе образование менее четкое.

42 Гл. II. ВРАЩЕНИЕ И ТОПОГРАФИЯ ВЕНЕРЫ

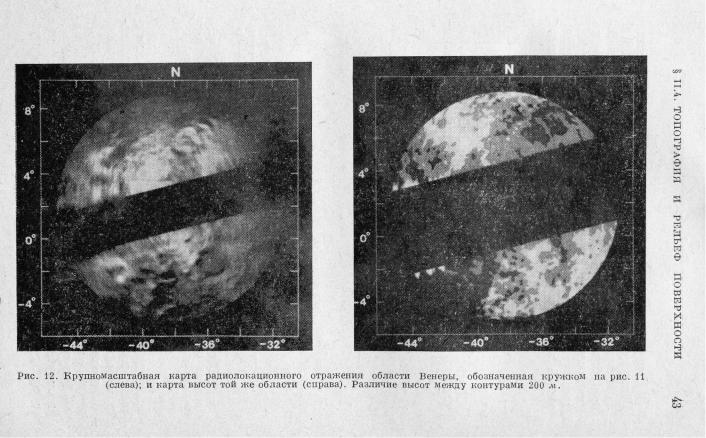

составляла 10 км. С таким разрешением была более де тально исследована область диаметром около 1500 км с центром %= 320°, ср = +2°. На рис. 11 эта область обозначена кружком.

Построенная радиолокационная карта, приведенная на рис. 12, выявила в этой области более десяти кольце вых кратеров диаметром от 35 до 150 км, подобных по виду кратерам на Луне. Более мелкие кратеры не могут быть обнаружены из-за ограничения разрешающей спо собности.

Первая результативная попытка исследования релье фа поверхности Венеры была предпринята У. Смитом и др. [508] на станции Хайстек. Проведенные ими на волне 3,8 см радиолокационные измерения в ограниченном интер вале долгот выявили возвышенность высотой около 2 км на долготе около 330°. Протяженность возвышенности по долготе составляет около 150 км. Эта возвышенность дает также в 2,5 раза большее отражение, чем окружающая ее область. К настоящему времени на станциях Хайстек и Аресибо проведены радиолокационные измерения топо графии всей экваториальной области [231]. Измерения проводились на волнах 3,8 и 70 см с августа 1967 г. по но

ябрь 1970 г. и охватывают |

восемь полных оборотов |

Венеры относительно Земли. |

Изменение широты подра |

дарной точки за этот период |

дало возможность охватить |

область широт от —9° до +10°. В первых измерениях раз решение по высоте было не хуже 1 км. В последних из мерениях 1970 г. разрешение по высоте улучшено до 150 м. Разрешение по поверхности планеты составляло от 200 до 400 км. Результаты измерений приведены на рис. 13.

Наиболее примечательной является возвышенная об ласть высотой около 3 км над уровнем средней поверх

ности, |

соответствующей экваториальному |

радиусу |

6050,0 + |

0,5 км. Долгота этой области около |

90°. Про |

тяженность области около 6000 км по долготе и по край

ней мере 500 км по широте. |

области неодинаковы. |

||||

Склоны |

этой |

возвышенной |

|||

В сторону уменьшения |

долготы |

склон пологий — сред |

|||

ний угол |

около |

0°,04. |

В |

сторону увеличения долготы |

|

склон значительно более |

крутой — средний угол око- |

||||

до 0°,5. |

|

|

|

|

|

44 |

Ел. И. ВРАЩЕНИЕ И ТОПОГРАФИЯ ВЕНЕРЫ |

Измерения рельефа, проведенные на разных оборотах Венеры, согласуются друг с другом в пределах 200—500 м. Независимое определение профиля высоты экваториаль ной области Венеры проведено Роджерсом и др. [474] по данным изменения эффективного сечения радиолокацион ного отражения планеты на волне 3,8 см с планетоцентри ческой долготой. Радиоизлучение на этой волне сильно

О,ом

5

0

3

2 |

|

|

О |

|

|

|

то |

|

|

|

|

|

* |

|

|

|

|

|

|

||

1 |

|

7 |

47 о 7 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

0 , ; |

||||||

|

5 |

7 4 7 |

|

Ч ! ?а7 |

|

|||||

0 ..55О |

4 4 |

|

|

i°ss |

яюч |

i 5o, |

|

5* „"1 |

||

|

|

7 «О |

|

|

' |

« |

|

fc* |

V |

i |

7 h , |

4 |

|

|

|

7 |

|||||

-'1, 7 7 |

7 |

|

|

|

|

|

* |

0 |

\ |

|

-г |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-3- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-4 - |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-tf- |

-j__I 1 |

i__1 |

1 1 |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

200 |

2B0 |

320 |

|

360 |

|||||

|

|

W |

BO |

120 |

WO 200 |

|

||||

|

|

|

|

|

Долгота |

|

|

|

|

|

Рис. 13. Профиль высот поверхности экваториальной области Венеры, опре деленный по радиолокационным измерениям дальности. Цифрами обозначены номера оборотов Венеры относительно Земли, отсчитываемые от августа 1967 г. Нулевой уровень высот соответствует экваториальному радиусу Венеры

6050,0+ 0,5 км.

поглощается в атмосфере Венеры. Сравнивая эффектив ные сечения радиолокационного отражения на этой волне- и на более длинных волнах, где поглощение мало, можно определить величину поглощения в атмосфере и ее толщи ну, а следовательно, высоту поверхности.

Результаты определения таким способом профиля высот, приведенные на рис. 14, качественно хорошо согласуются с приведенными выше данными измерения рельефа по

§ ИЛ. ТОПОГРАФИЯ II РЕЛЬЕФ ПОВЕРХНОСТИ |

45 |

измерениям радиолокационной дальности (ср. |

рис. 13). |

Разрешение по долготе составляет 12°.

Для расчета атмосфера Венеры была принята адиаба

тической, у — cp/cv = |

1,28, температурный градиент |

р = —8,7 град-км'1, |

температура и давление на уровне |

средней поверхности 750 °К и 90 атм, химический состав

95% С02, 4,6% N2, 0,4% Н20. Увеличение на 10% одного из параметров р (0), Т (0), р и у изменяет нулевой уро вень на 3, —8, 1 и 12 км соответственно. Высота изменя ется при этом на —3, 18, 7 и 45% соответственно.

//,ш |

1 |

1 |

1 ~| |

Ш------------- |

-?\______ > |

I |

I |

I------------ |

г |

о |

so |

ж |

ш |

м |

|

|

Долгота |

|

|

Рис. 14. Профиль высот поверхности экваториальной области Веперы, опре деленный по поглощению радиолокационного отражения в атмосфере планеты.

Следует отметить, что определенный таким образом рельеф является усредненным по большой области. По этому фактические перепады высот, зарегистрированные в этих измерениях, могут быть значительно больше. Про изведенное нами для оценки этого эффекта модельное усред нение земных Кавказских гор уменьшило действитель ный перепад высот примерно вдвое. Следовательно, при «кавказоподобном» характере рельефа на Венере обнару женные радиолокацией возвышенности могут соответст вовать горам высотой около 6—10 км. Однако в связи с высокой температурой поверхности кора Венеры должна быть более подвижной, чем земная, и поэтому по условиям изостазии наличие на Венере гор такой высоты представ ляется маловероятным.

46 Гл. П. ВРАЩЕНИЕ И ТОПОГРАФИЙ ВЕНЕРЫ

Последнее измерение рельефа поверхности Венеры произведено в упоминавшемся выше радиолокационном эксперименте Лаборатории реактивного движения 1972 г. [285]. Прием отраженного сигнала производился па две антенны, разнесенные на расстояние 22 км. Это дало воз можность получить стереоскопическое изображение по верхности с разрешением по высоте 200 м. Обработка, проведенная на специально разработанной для этого эксперимента ЭВМ с быстродействием 5 -107 операций в секунду, показала, что кратеры на Венере очень мелкие. Так, например, кратер диаметром 150 км имеет глубину всего около 0,5 км. Вся исследованная область оказалась весьма плоской: перепад высот не превышает 1 км.

Важно отметить, что из трех тел Солнечной системы — Луны, Марса и Венеры, поверхность которых сильно кратерирована, наиболее глубокие кратеры обнаружены на Луне, практически не имеющей атмосферы, более мел кие кратеры — на Марсе, имеющем разреженную атмосферу, и самые мелкие — па Венере, планете с плотной атмос ферой. Такая последовательность дает основания предпо лагать, что указанное различие глубин кратеров на Лу не, Марсе и Венере обусловлено главным образом влия нием атмосферы. По мнению Голдстейна большие кратеры на Венере имеют ударное происхождение и образовались в то время, когда у планеты не было плотной атмосферы. Увеличение плотности атмосферы привело к развитию более интенсивной, чем на Луне и Марсе, эрозии, сглаживающей рельеф. Однако нельзя исключить и вулкани ческую гипотезу образования кратеров.

Из указанной последовательности выпадает Земля, которая при плотности атмосферы, промежуточной между Марсом и Венерой, имеет лишь сильно сглаженные остатки метеоритных кратеров. Возможной причиной этой особен ности может быть преобладающая роль в образовании земного рельефа водной эрозии, по сравнению с ветровой эрозией на Марсе и Венере. Малая глубина кратеров на Венере может быть обусловлена, наряду с атмосферной эрозией, также заполнением их лавой в процессе вулка нической активности.

Радиолокационные измерения рельефа относятся лишь к экваториальной области планеты. Никаких данных о рельефе остальной части поверхности, не охваченной

§ И.4. ТОПОГРАФИЯ |

И РЕЛЬЕФ |

ПОВЕРХНОСТИ |

47 |

этими измерениями, нет. |

Можно |

лишь предполагать, |

|

что по условиям изостазии и прочности материала поверх ности наличие на Венере гор высотой более 10 км пред ставляется маловероятным.

Для экспериментального решения этого вопроса на земными средствами необходимо значительное повышение энергетического потенциала радиолокаторов. Однако наиболее результативными для таких исследований будут, по-видимому, измерения с автоматических межпланетных аппаратов, выведенных на орбиту вокруг Венеры.

Г Л А В А III

ФИЗИКА ПОВЕРХНОСТИ

Как уже указывалось выше, из-за непрозрачности ат мосферы Венеры для оптического и инфракрасного излу чений исследование поверхности может производиться лишь методами радиоастрономии и радиолокации, а также с помощью спускаемых аппаратов. В этой связи в § II.2 были кратко изложены основы радиолокационных иссле дований планет. Ниже сообщаются основы планетной ра диоастрономии в применении к исследованию Венеры. Читатели, знакомые с радиоастрономией, могут этот раз дел пропустить.

§ III. 1. Основы планетной радиоастрономии

Любое тело, находящееся при температуре, отличной от О °К, излучает электромагнитные волны в широком спектральном интервале, включая и радиодиапазон. Из лучение возникает при изменении энергии заряженных частиц, находящихся в хаотическом тепловом движении.

Интенсивность радиоизлучения принято выражать од ним из трех следующих параметров: яркостью/, плотно стью потока S и яркостной температурой Тн.

Яркость I характеризует поток энергии, излучаемый элементарным участком исследуемого тела (видимым на блюдателю в телесном угле dQ) в единичной полосе частот, проходящей в единицу времени через единичную площадку в направлении, нормальном к этой площадке.. В практи ческой системе единиц I выражается в вт-м~2 •гц~1-сте-

рад~1.

Для теплового излучения

/ = %В (/), |

(III.1) |

§ Ш.1. ОСНОВЫ ПЛАНЕТНОЙ РАДИОАСТРОНОМИИ |

49 |

где х и Т — коэффициент поглощения и температуры те ла, В (Т) — функция излучения Планка. В общем случае

Д ,■ |

<га'2> |

“ р (ьт) - 1 |

|

где h — постоянная Планка, к — постоянная Больцма на, к и v — длина волны и частота принимаемого радио излучения.

В радиодиапазоне обычно hv<^.kT. При этом (III.2) приводится к более простому виду формулы Рэлея— Джинса

В (Г) -=™£, |

(Ш.З) |

откуда |

|

т 2кТ |

(III.4) |

|

Для источников, малых по сравнению с шириной диаг раммы направленности радиотелескопов (что обычно име ет место для планет), измеряемой величиной является плотность потока S, характеризующая поток энергии, излучаемый всем исследуемым объектом

S = \ l d Q . |

(III.5) |

£5И |

|

Интегрирование проводится в пределах телесного угла источника Ои, так как вне этих пределов интеграл равен нулю. В практической системе единиц S выражается в

вт- м~ъ• гц '1.

Определение яркости или плотности потока исследуе мого радиоизлучения измерением его мощности требует знания ширины полосы пропускания и формы частотной характеристики радиоприемного устройства. Поэтому обычно измерение интенсивности производится сравнением с интенсивностью радиоизлучения абсолютно черного тела. Температура абсолютно черного тела, имеющего на данной частоте в данном направлении такую же яркость, как и исследуемый источник, называется яркостной темпера турой Тп этого источника,