- •Раздел 6. Волновая оптика Лабораторная работа № 1–во определение длины волны гелий-неонового лазера с помощью двойной щели и бипризмы френеля

- •Теория метода

- •Порядок выполнения работы Задание I

- •Описание оптической схемы

- •Задание II

- •Описание установки

- •5 6 8 4 9 7

- •Порядок выполнения задания II

- •К началу

- •На следующую страницу

- •К оглавлению

- •К титулу

Раздел 6. Волновая оптика Лабораторная работа № 1–во определение длины волны гелий-неонового лазера с помощью двойной щели и бипризмы френеля

Цель работы: изучение явления интерференции света и определение длины волны гелий-неонового лазера.

Приборы: лабораторный комплекс ЛКО-3: оптическая скамья, гелий-неоновый лазер, винтовой окулярный микрометр, набор универсальных принадлежностей.

Методические указания по организации самостоятельной работы

Изучите теоретический материал по учебнику [4: §172-174, 1, 3] и лекциям.

Подготовьте конспект лабораторной работы [2].

Подготовьте ответы на вопросы к допуску (1-8) и защите (9-12) лабораторной работы.

В чем заключается явление интерференции?

Какие волны называются когерентными?

Какие методы получения интерференции вы знаете? В чем они заключаются?

Объясните возникновение интерференционной картины от двух щелей и бипризмы Френеля.

Что такое мнимые источники света?

Что такое оптическая длина пути и оптическая разность хода?

Каковы условия получения максимума и минимума освещенности при интерференции света?

Изложите порядок выполнения работы.

Почему интерференция света может наблюдаться лишь при относительно малой разности хода света от когерентных источников?

Что представляет собой интерференционная картина на экране при использовании источника белого света?

Приведите примеры применения интерференции света.

Объясните особенности излучения лазера.

Теория метода

Интерференцией волн называется явление усиления колебаний в одних точках пространства и ослабления колебаний в других точках в результате наложения двух или нескольких волн, приходящих в эти точки.

Поскольку свет представляет собой электромагнитные волны, то при их наложении должна наблюдаться интерференция света. Однако в результате того, что отдельные световые импульсы, посылаемые атомами, не согласованы между собой по фазе и могут отличаться по частоте, картина взаимного усиления, возникшая в каком-либо участке пространства, уже через миллиардные доли секунды сменяется картиной взаимного ослабления и наоборот. Хаотическая смена таких мгновенных картин глазом не воспринимается, а создает ощущение ровного потока света.

Для наблюдения устойчивой во времени интерференционной картины необходимы условия, при которых частоты, поляризации и разность фаз интерферирующих лучей были бы постоянными в течение всего времени наблюдения (такие волны называются когерентными или связанными).

В

этом случае в месте интерференции

наблюдается чередование светлых и

темных полос (рис.1.1). Условию

интерференционного максимума будет

соответствовать разность хода лучей,

равная четному числу полуволн ∆ = 2k·![]() , а минимума – нечётному ∆ = (2k

+ 1)

, а минимума – нечётному ∆ = (2k

+ 1)

![]()

Х2 Х1 Х

Рис.1.1.

Порядок выполнения работы Задание I

Получить интерференционную картину от двух щелей и измерить длину волны излучения лазера (Опыт Юнга).

Описание оптической схемы

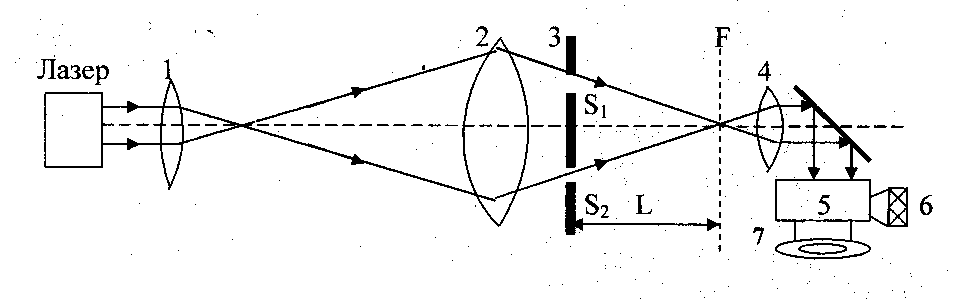

В качестве источника излучения используется гелий-неоновый лазер. Свет от лазера (рис.1.2 и 1.4.) через конденсор 1 (модуль 05) и объектив 2 (модуль 06) сходящимся пучком проходит через двойную щель 3 (объект 27, установленный в модуль 08). Щели Ѕ1 и Ѕ2 находятся на расстоянии 10-3м друг от друга и играют роль когерентных источников света. Интерференционная картина в виде полос, параллельных щелям, наблюдается на расстоянии L от двойной щели.

Конденсор 1 и объектив 2 используются для получения сходящегося пучка лучей, что дает возможность существенно сократить расстояние L и соответственно уменьшить габаритные размеры установки.

Увеличенная интерференционная картина наблюдается с помощью объектива 4 (модуль 02) и винтового окулярного микрометра 5, закрепленного на модуле 7. Для измерения размеров полос интерференционной картины в поле зрения винтового окулярного микрометра (далее по тексту – микрометр) имеются неподвижная шкала с ценой деления 1 мм и подвижный визир, который перемещается относительно неподвижной шкалы барабаном 6, цена деления которого составляет 0,01 мм.

Рис.1.2.

Таким образом, неподвижная шкала в поле зрения служит для отсчета целых миллиметров, а шкала барабана – сотых долей миллиметра.

Ширина полосы ∆х – расстояние между соседними минимумами или максимумами (рис.1.1.) определяется по формуле:

∆х

![]() , (1.1)

, (1.1)

где λ = 6,328·10-7 м– длина волны излучения гелий-неонового лазера;

α – малый угол между направлениями распространения двух плоских волн от когерентных источников Ѕ1 и Ѕ2 (рис.1.3).

Рис.1.3.

Для достаточно больших расстояний L:

![]() ,

(1.2)

,

(1.2)

![]() , (1.3)

, (1.3)

где h = 10 -3 м – расстояние между щелями Ѕ1 и Ѕ2.

Из последней формулы следует:

![]() . (1.4)

. (1.4)

Порядок выполнения задания I

Настройка (юстировка) установки.

Включите выносной блок питания в сетевую розетку и отрегулируйте интенсивность излучения лазера регулятором блока питания 8 (рис. 1.4).

Установите модуль 02 с объектом 47 (матовое стекло) в непосредственной близости от правой боковины установки и совместите луч лазера с центром объекта 47 при помощи винтов 9 лазера.

Переместите модуль 02 на отметку 10 см оптической скамьи и винтами 10 совместите луч лазера с центром объекта 47.

Повторите пп.1.2-1.3 два-три раза (пока смещение светового пятна лазера с центром матового стекла не окажется меньше радиуса этого светового пятна в обоих положениях модуля 02).

Внимание: положение винтов 9 и 10 лазера не изменять до конца эксперимента.

Установите модуль 02 на отметку 65 см, а модуль 05 на отметку 10 см оптической скамьи и, в случае необходимости, винтами модуля 05 совместите луч лазера с центром объекта 47, после чего закрепите эти модули.

Установите на отметку 25 см оптической скамьи модуль 06, на отметку 40 см – модуль 08 и, в случае необходимости, винтами модуля 06 совместите луч лазера с центром объекта 47, после чего закрепите эти модули.

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 – объектив (модуль 06) на отметке 25 см;

3 – держатель (модуль 08) для двойной щели (объект 27) на отметке 40 см;

4 – объектив (модуль 02) на отметке 65 см;

5 – винтовой окулярный микрометр (модуль 07) вплотную к 4;

6 – барабан винтового окулярного микрометра;

7 – механизм диоптрийной наводки окуляра;

8 – блок питания с регулятором;

9, 10 – винты, регулирующие направление луча лазера;

11 –полупрозрачное зеркало.

Определение коэффициента увеличения линзы микрометра .

Установите на оптическую скамью со стороны правой боковины вплотную к модулю 02 модуль 07 с закрепленным на нем микрометром (см. рис. 1.4). Закрепите модуль 07 на скамье.

Замените в модуле 02 объект 47 на объект 23 (щель шириной d = 0,5мм) и вращением зеркала 11 модуля 07 получите изображение щели в виде вертикальной полосы в центре поля зрения окуляра.

Вращением барабана 6 микрометра совместите перекрестие визира с правой кромкой изображения щели.

По положению биштриха (двойного штриха) на неподвижной шкале микрометра и отсчету на барабане 6 определите координату х1 правой кромки изображения щели.

Вращением барабана 6 совместите перекрестие визира с левой кромкой изображения щели и определите ее координату х2 (аналогично пп. 2.3, 2.4).

Повторите еще два раза пп.2.3 ÷ 2.5.и запишите значения х1 и х2 в форму 1.1.

Вычислите коэффициент увеличения линзы микрометра I по формуле 1.5:

![]()

![]() (1.5)

(1.5)

Значение

![]() запишите

в форму 1.1.

запишите

в форму 1.1.

Форма 1.1

-

№ п/п

х1i

х1i

х2i

х2i

i

1.

2.

3.

=

=х1 =

=

=х2 =

=

=

Рассчитайте погрешность определения .

Абсолютная погрешность х1 и х2 прямых измерений х1 и х2 для надежности = 0,95 и числа измерений n = 3 вычисляется по формулам:

![]() и

и

![]()

Абсолютная погрешность результата косвенных измерений вычисляется по формуле

,

,

где

![]() =0,5

мм,d

= 0,05 мм.

=0,5

мм,d

= 0,05 мм.

Полученные значения погрешностей занесите в форму 1.1.

Измерение ширины интерференционной полосы ∆X.

3.1. Установите на отметку 25 см оптической скамьи модуль 06, на отметку 40 см – модуль 08 и, в случае необходимости, винтами модуля 06 совместите луч лазера с центром объекта 47, после чего закрепите эти модули.

3.2. Удалите объект 23 из модуля 02 и установите в модуль 08 двойную щель (объект 27) с расстоянием между щелями h = 1 мм.

3.3. Вращением винтов модуля 08 добейтесь освещения двойной щели, при этом в поле зрения окуляра микрометра должна появиться интерференционная картина в виде чередования темных и светлых полос.

3.4. Небольшими поворотами зеркала 11 модуля 07 поместите центральный максимум интерференционной картины в центре окуляра микрометра.

3.5. Выберите N темных интерференционных полос (4-8 шт.) в пределах центрального максимума с достаточно четко обозначенными кромками.

3.6. Вращением барабана 6 микрометра совместите перекрестие визира с се- рединой крайней правой темной полосы и занесите координату этой полосы х3 в форму 1.2.

3.7. Вращением барабана 6 микрометра совместите перекрестие визира с серединой крайней левой темной полосы и занесите координату этой полосы х4 в форму 1.2.

3.8. Повторите пп.3.6 и 3.7 еще два раза и вычислите ширину интерференционной полосы по формуле 1.6

![]() .

(1.6)

.

(1.6)

3.9. Результаты вычислений занесите в форму 1.2.

Форма 1.2

|

№ п/п |

L, м |

N |

х3i |

x4i |

Xi |

|

|

|

ист |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||

|

|

|

|

| ||||||

|

|

|

|

|

|

X = |

|

|

|

|

Вычисление длины волны излучения лазера

4.1. Вычислите длину волны излучения лазера по формуле 1.4:

=

![]()

где L – расстояние между двойной щелью и объектной плоскостью F линзы 4.

4.2. Результаты вычислений занесите в форму 1.2.

Расчёт погрешностей

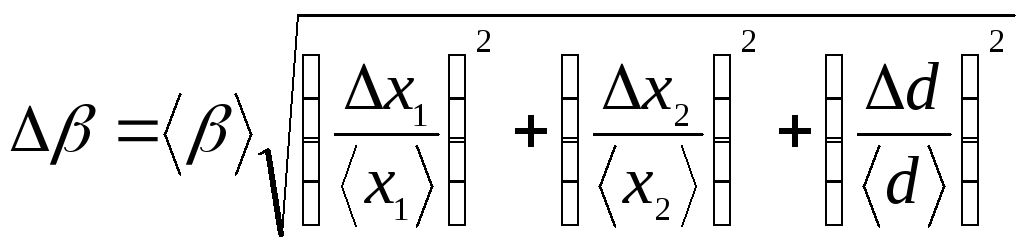

Абсолютная погрешность результата косвенных измерений длины волны лазера вычисляется по формуле 1.8:

,

(1.8)

,

(1.8)

где h = 10-3 м, h= 0,1· 10-3 м, L – равно половине величины того наименьшего деления шкалы линейки, до которого с уверенностью можно произвести отсчет. В данном случае можно принять L = 1· 10-3м.

Относительная погрешность

.

.Окончательный результат запишите в виде

м.

м.

После проверки результатов измерений преподавателем обесточьте установку.