книги из ГПНТБ / Монтажные провода для радиоэлектронной аппаратуры

..pdfше момент сопротивления, создаваемый ими. Все это дает основание считать гибкость одним из важных пара метров монтажных проводов. Итак, гибкость провода характеризуется усилием, необходимым для изгиба его на определенный радиус. Величина, обратная гибкости, называется жесткостью. В простейшем случае монтаж ный провод представляет собой комбинированную кон струкцию, состоящую из токопроводящей жилы и слоя изоляции. Жесткость такой конструкции равна сумме жест костей ее элементов:

|

|

5пр = 5 ж |

+ 5иа. |

|

(3-1) |

Следовательно, |

гибкость |

провода можно |

определить |

||

по формуле |

|

|

|

|

|

р |

1 |

1 |

_ |

FwFli-3 |

/о о\ |

Для проводов с круглой однопроволочной токопрово дящей жилой гибкость легко определяется расчетным путем по заданным геометрическим размерам и величи нам модулей упругости применяемых материалов:

р |

i |

— |

i |

.. |

(3-3) |

ж _ — |

£ ж |

/ ж |

0,05d* £ |

' |

|

• £ и з |

/ и з |

" 0,05(0*— |

|

(3-4) |

|

|

|

||||

где Ет и Ет— соответственно модули упругости мате риала жилы и изоляции; / ж и / П з —моменты инерции сечений жилы и слоя изоляции; d — диаметр токопрово дящей жилы; D — наружный диаметр провода.

Значения модулей упругости основных проводниковых и изоляционных материалов, применяемых в монтажных проводах, приведены ниже.

|

|

Модуль упру- |

|

Наименовздие материала |

гости, кас/ям1 |

Медь мягкая |

(отожженная) |

^ ^ к п |

Кремнийорганическая резина |

30—60 |

|

Поливинилхлоридный пластикат |

лп |

|

Полиэтилен |

низкой плотности |

' 500 |

Полиэтилен |

высокой плотности |

? ООО |

Политетрафторэтилен |

? ООО |

|

Фторированный этиленпропилен |

12 000 |

|

- 70

Определение гибкости проводов с многопроволочной жилой является более сложным вопросом, так как надо учитывать возможность перемещения проволок друг друга относительно. Оценку гибкости таких проводов обычно производят экспериментальным путем.

В мировой практике существует несколько методов определения гибкости многопроволочных токопроводящих жил проводов в целом. Однако большинство из них

позволяет давать только ка- |

|

|

|

|

||||

чественную |

(сравнитель |

|

|

|

|

|||

ную) |

оценку гибкости раз- |

|

|

|

|

|||

ных конструкций. |

|

|

|

|

|

|||

Наиболее объективной яв |

|

|

|

|

||||

ляется |

методика измерения |

Р и с |

3 _ L Принципиальная схе- |

|||||

гибкости, изложенная |

К. Ло- |

ма |

измерения |

гибкости, |

||||

хером |

в |

Бюллетене |

Швей |

|

|

|

|

|

царского |

союза |

электротехников, |

1958 |

г. Эта методика |

||||

предусматривает |

определение |

гибкости |

токопроводящих |

|||||

жил проводов, сводящееся с |

некоторыми |

допущениями |

||||||

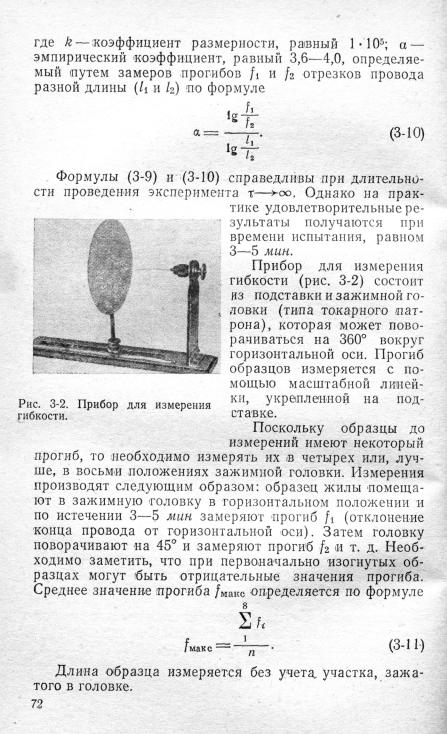

к известной задаче определения гибкости стержня дли ной / и массой Р. Исходным уравнением принято урав нение гибкого стержня (рис. 3-1).

Дважды интегрируя |

уравнение (3-5) от 0 до /, |

полу |

||||

чаем: |

|

|

|

|

|

|

|

У (*) = ^ |

(х4 - |

Wx + |

З/4. |

(3-6) |

|

Максимальный |

прогиб стержня будет при х — 0 |

|

||||

|

|

/макс = = |

g£Tf~' |

|

(3-7) |

|

откуда |

|

|

|

|

|

|

|

|

г |

1 |

^макс |

|

/л п\ |

где g = |

P/l. |

|

|

|

|

|

Учитывая, что токопроводящие жилы провода могут |

||||||

иметь |

некоторый |

начальный |

изгиб, |

выражение |

(3-8) |

|

уточняют с помощью коэффициентов; |

|

|

||||

|

|

F — f e f w a K ° , |

|

(3-9) |

||

71

Ниже приводится пример расчета гибкости токопроводящей жилы, состоящей из 18 проволок диаметром 0,5 мм (по результатам измерений)

Длина |

образца, см |

|

|

30 |

27 25 22 19 |

n £ S { ? T |

- ( С Р |

е Д - е е : Ю В 0 С - М И |

И З М е " 6 ' 2 5 |

4 . 223,19 1,99 1.14 |

|

Масса |

единицы длины, |

г/см |

0,316 |

|

|

Величина коэффициента а определяется по (3-10):

6,25

а = 5 0 - = 3,75.

Гибкость жилы определяется по (3-9):

|

„ |

1 -105 -6,25 |

о _ |

, . „ Л 1 # 2 . |

|

||

|

^ = т щ б д а - = 3 ' 7 |

{ 1 к г с - с м |

|||||

При экспериментальной проверке этой методики вы |

|||||||

яснилось, |

что стабильность |

результатов испытаний для |

|||||

определенных |

групп |

сечений |

|

|

|

||

токопроводящих |

жил в зна- |

^_ |

|

|

|||

чительной |

степени |

зависит |

А : |

|

|

||

от длины |

испытыемых об |

|

|

|

|||

разцов. С целью |

повышения |

|

|

|

|||

стабильности |

|

результатов |

|

|

|

||

измерений |

был |

определен |

|

|

|

||

оптимальный |

диапазон ДЛИН |

р „ с . 3-3. Принципиальная схе- |

|||||

образцов |

в |

зависимости от |

ма |

измерения |

гибкости, |

||

их сечений. В качестве кри |

|

|

|

||||

терия принималось |

минимальное |

значение |

коэффициен |

||||

та вариации |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

с=^//ср> |

|

(3-12) |

|

где fC p — средневзвешенное значение максимального про

гиба; а— стандартное отклонение.

Рекомендации по оптимальным длинам образцов для измерений гибкости по изложенной выше методике при ведены ниже:

Сечение токопроводящих жил, лж 2 0,20—0,35 |

0,5—0,75 |

1,0—2,5 |

|

Оптимальная длина образца, см . |

. 5—10 |

15—20 |

25—30 |

Тем не менее даже с приведенными |

выше уточнения |

||

ми описанная методика |

остается достаточно |

трудоем- |

|

73

кой, так как для определения гибкости одной конструк ции необходимо произвести не менее 40 замеров (5 об разцов при 8 положениях зажимной головки). Однако небольшие изменения схемы измерений дают возмож ность существенно упростить процесс испытаний. Со гласно схеме, приведенной на рис. 3-3 (консольная бал ка с сосредоточенным на конце грузом) максимальный прогиб образца можно определить по формуле

. |

I* (8Р + 3gQ |

(3-13) |

||

/ м а к е — |

24EJ |

' |

||

|

||||

откуда гибкость образца |

|

|

|

|

|

24f |

|

(3-14) |

|

F ~ EJ |

l3 (8P + |

3gl) • |

||

|

||||

Введя коэффициент размерности (k = 1,25-104), получим;

3 - i 0 |

5 f |

(3-15) |

|

'«(8P+3giy |

|||

|

|||

Если подобрать массу P такой, чтобы при снятии нагрузки конец образца возвращался в исходное поло жение, то необходимое число замеров сокращается (5 вместо 40). Контрольные измерения гибкости токопроводящих жил и проводов, проведенные с помощью новой методики, показали достаточно близкую сходимость экс периментальных и расчетных данных (табл. 3-1).

Т а б л и ц а 3-1

8 .

Р |

|

X |

|

УКЦИ5 |

ВОДЯИ |

|

|

и |

|

||

|

|

|

|

О) ^ |

е-а |

|

|

SB |

в |

||

s i |

о |

С |

|

и X |

Кон |

токо |

жи. |

|

|

|

|

0,20 |

7X0,20 |

||

0,20 |

7X0,20 |

||

0,20 |

7X0 . 20 |

||

0,20 |

7X0,20 |

||

0,5 |

7X0,30 |

||

0,5 |

7X0,30 |

||

0,5 |

7X0,30 |

||

1,5 |

19X0,32 |

||

1,5 |

19X0,32 |

||

1,5 |

19X0,32 |

||

1,5 |

19X0,32 |

||

Тип изоляции

Без изоляции Поливинилхлоридный пластикат Полиэтилен низкой плотности Полиэтилен высокой плотности Без изоляции Поливинилхлоридный пластикат Полиэтилен высокой плотности Без изоляции Поливинилхлоридный пластикат Полиэтилен низкой плотности Полиэтилен высокой плотности

Толщина изоля ции, мм

0,2

0,2

0,2

—

0,3

0,3

,

0,3

0,3

0,5

Гибкость,

экспери ментальное значение |

расчетное значение |

230 |

|

218 |

213 |

217 |

201 |

160 |

142 |

38 |

— |

32 |

28 |

14,3 |

14,7 |

7,2 |

|

6,7 |

5,4 |

5,0 |

5,2 |

2,0 |

3,3 |

74

Однако имеется достаточно большая группа прово дов, для которых описанные выше методики не пригод

ны. Речь |

идет |

об |

особо гибких |

монтажных |

проводах |

||||||

с .изоляцией |

«з |

кремнийорган-ической |

резины, |

а |

также |

||||||

о проводах весьма малых сечений |

(0,03—0,05 мм2) |

с дру |

|||||||||

гими |

видами |

изоляции. |

|

, Р п |

|

|

|||||

Такие |

|

провода, |

закреп |

А |

* " |

|

|

||||

ленные |

с |

одного конца, |

|

|

|

|

|||||

свободно |

опадают, |

|

что |

|

|

|

|

||||

практически |

не |

дает |

воз |

|

|

|

|

||||

можности |

замерить |

|

вели |

|

|

|

|

||||

чину |

прогиба. |

|

|

к - |

|

& |

|

ц |

|||

Для |

определения |

гиб |

|

|

|

|

|||||

кости |

особо |

гибких |

|

про |

|

|

|

|

|||

водов |

|

предложен |

метод |

|

|

|

|

||||

[Л. 32], схема реализации |

Рис. |

3-4. Схема измерения гибко |

|||

которого |

изображена |

на |

|||

рис. 3-4. |

Отрезок |

гибкого |

сти |

особо гибких проводов. |

|

|

|

||||

провода |

помещается |

на |

|

|

|

цилиндрические |

опоры, |

и к |

концам его крепятся |

||

грузы qi |

и Цг, которые натягивают провод и не дают ему |

||||

прогибаться под действием собственной массы. Измерение гибкости производится путем замера прогиба / под дей

ствием силы РЦ. Расчетные |

формулы выводятся |

так же, |

|

как и в предыдущих |

случаях с учетом нагрузок |

Ц\ и Цг- |

|

Пусть В— жесткость |

провода; Вп — жесткость |

системы |

|

«провод.— грузы»; Во = Вп—В |

— условная величина, ха |

||

рактеризующая изменение жесткости провода под дейст вием нагрузок qi и <7гВеличина Вп определяется экс периментально. Следовательно, для определения жест кости (или гибкости) провода необходимо найти В0. Эта задача может быть решена путем моделирования абсо лютно гибкого провода, жесткость которого близка к ну лю. Действительно, при Во —0:

(3-16)

Такое моделирование можно осуществить путем испы тания предложенным методом нерастяжимой тонкой нити при условии, что ее диаметр несоизмеримо меньше расстояния между опорами. Тогда жесткость провода можно выразить формулой

Р г |

Р /3 |

в0 = 48 |

(3-17) |

75

Формула (3-17) дает решение задачи в общем виде. Если задать fu = fo и 1п = 1о, то она может быть сущест венно упрощена:

В- |

(Рп~Р0). |

(3-18) |

|

48fa |

|

Дальнейшее упрощение этой формулы можно произ |

||

вести, рассмотрев условия работы конкретной |

установ |

|

ки (рис. 3-5). Провод А при помощи винтовых |

зажимов |

|

1 и 2 закрепляется на опорах Т и С, представляющих собой блоки, свободно вращающиеся вокруг горизонталь ных осей. При прогибании провода на блоки наматыва ются гибкие нерастяжимые нити 4 и 5, на концах кото рых подвешены грузы qi и -Цг- Радиусы блоков равны между собой, поэтому величины усилий, прикладываемых

Рис. 3-5. Принципиальная |

|

схема |

измерения |

|||

гибкости. |

|

|

|

|

|

|

А — измеряемый |

провод; Т |

и |

С — цилиндрические |

|||

опоры; |

М — ролик |

подвижной |

системы; |

q\ и qi — |

||

грузы; |

Р — результирующий |

груз; /, |

2 |

—зажимы; |

||

3—подвижная система; 4 и 5 — нерастяжимые нити. |

||||||

к точкам закрепления |

провода, |

|

не изменяются в процес |

|||

се его прогибания. Прогибающая нагрузка Р прикла дывается к штанге 3, в верхней части которой жестко закреплена горизонтальная ось. На этой оси свободно вращается ролик М. Ролик М, штанга 3 и другие детали подвижной системы имеют какую-то собственную массу, создающую постоянную начальную нагрузку P=eonst. * Любая другая нагрузка на провод выразится соотноше нием

P |

= Pconst + P B , |

(3-19) |

где Р д — переменный |

дополнительный |

груз, величина |

которого зависит от гибкости провода и желаемой стре лы прогиба.

76

Если подобрать массу подвижной системы установки такой, чтобы при закреплении на блоках нерастяжимой гибкой нити без дополнительного груза Р д эта нить про гнулась на неличину /о, то

P0 =Pconst. |

(3-20) |

Тогда при заданном выше условии (/п =/о) можно за писать, что

Р-Р0=РсОП81+Рд-РС ОП 8 1 = Яд |

(3-21) |

и уравнение (3-17) примет окончательный |

вид: |

Необходимо подчеркнуть, что формула (3-22) спра ведлива только в том случае, если измеряемый провод прогибается под действием груза Р д строго на такую же величину, на которую прогибается абсолютно гибкая нить под действием массы подвижной системы. Гибкость провода при предложенной методике определяется но формуле

р = т р - |

С 3 " 2 3 ) |

Применительно к конкретной установке, имеющей за данные параметры /, /, qi, q2 и Ро, эта формула приоб ретает более простой вид:

F = C/P0,

где C = 48f//3 — постоянный коэффициент.

Как указывалось выше, при конструировании испы тательных установок необходимо максимально прибли жать условия испытаний к условиям эксплуатации. В свя зи с этим рассмотрим характер изгиба проводов на предложенной .установке. Под действием внешней на грузки Р провод изгибается по параболе, уравнение ко

торой, как известно, имеет вид: |

|

у = ах2. |

(3-24) |

Для вершины параболы (точка приложения |

силы Р) |

а = 1 / 2 Р , |

(3-25) |

где R — радиус ролика, м; |

|

У=! Я х = //2, |

(3-26) |

откуда |

|

/ • = № , |

(3-27) |

или

Я = /2 /8/.

Поскольку величина радиуса эксплуатационных изги бов провода обычно кратна его диаметру, то выраже ние (3-27) удобнее представить в следующем виде:

&£> = /2 /8/, |

(3-28) |

где D — диаметр провода; k = R/D — кратность |

изгиба. |

Таким образом, зная заданную кратность изгиба про вода, можно так подобрать параметры установки, чтобы при испытании провод прогибался на тот же радиус.

3-2. Стойкость к перегибам

В процессе монтажа аппаратуры провода неизбежно подвергаются многократным перегибам. Для значитель ной части проводов требования на стойкость к переги бам не ограничиваются монтажными изгибами. При экс

|

|

|

плуатации |

многократно |

из |

|||||

|

|

|

гибаются |

провода, которые |

||||||

|

|

|

соединяют |

элементы аппара |

||||||

|

|

|

туры, |

перемещающиеся |

от |

|||||

|

|

|

носительно |

друг |

друга; |

из |

||||

|

|

|

гибам |

подвергаются провода |

||||||

|

|

|

при |

стыковке и |

расстыковке |

|||||

|

|

|

разъемов, |

а также |

провода, |

|||||

|

|

|

присоединяющие |

|

приборы, |

|||||

|

|

|

расположенные на |

крышках |

||||||

Рис. 3-6. Схема установки для |

аппаратуры, при открывании |

|||||||||

испытаний |

монтажных прово |

или |

закрывании |

|

последних |

|||||

дов на стойкость к многократ |

и т. д. Количественно |

стой |

||||||||

ным перегибам. |

|

|||||||||

1 — груз; 2 — жила; 3— диски. |

кость |

монтажных |

проводов |

|||||||

|

|

|

к многократным |

перегибам |

||||||

|

|

|

характеризуется |

|

допусти |

|||||

мым числом циклов изгиба с заданными углом, |

радиусом |

|||||||||

и частотой. Анализ требований потребителей |

показывает, |

|||||||||

что в процессе монтажа и |

эксплуатации провода |

чаще |

||||||||

всего изгибаются на угол до |

± 9 0 ° с кратностью |

не |

менее |

|||||||

k = 5 и частотой |

не более 60 |

циклов в минуту. |

|

|

|

|||||

Как правило, |

наиболее |

уязвимым |

конструктивным |

|||||||

элементом |

монтажного провода |

с точки зрения |

стойкости |

|||||||

к многократным |

перегибам |

является |

токопроводящая |

|||||||

жила. Определение этого параметра для различных |

кон- |

|||||||||

7§

струкций токопроводящих жил производится на установ ке, показанной на рис. 3-6.

При испытаниях к свободному концу образца подве шивается груз Р, обеспечивающий натяжение образца в процессе испытаний. В реальных условиях эксплуата ции растягивающие нагрузки « проводу специально не

прикладываются. Тем |

не менее провода, |

закрученные |

в жгут, при монтаже |

испытывают такие |

нагрузки за |

счет упругости жгута, взаимного трения проводов при изгибах и т. д.

Для испытаний оказывается целесообразным выби рать груз значительно большим, чем реальные растяги вающие нагрузки. Это сокращает время испытаний и чет ко фиксирует разрушение жилы. Проволоки в жиле при многократных перегибах ломаются не одновременно, и по мере облома все большего количества проволок усло вия испытаний становятся все более жесткими, так как удельные нагрузки возрастают. Это явление сокращает время от начала разрушения жилы до ее полного обры

ва. Наличие |

натяжения снижает ошибки |

эксперимента |

за счет так |

называемого плавающего |

контакта, что |

очень существенно. Таким образом, налицо задача о вы

боре |

оптимальных |

условий |

проведения эксперимента. |

|||

Для |

решения |

этой |

задачи |

образцы |

жилы |

сечением |

0,5 мм2, скрученной |

из 49 проволок диаметром |

0,12 мм, |

||||

испытывались |

на установке, показанной |

на рис. 3-6 с раз |

||||

ными значениями натягивающих грузов. Для каждого груза испытывалось по 50 образцов жилы, и затем подсчитывались значения математического ожидания, стан

дартного |

отклонения |

и |

коэффициента |

вариации |

|||

(табл. 3-2). |

|

|

|

|

|

|

|

Анализ данных, приведенных в табл. 3-2, |

показывает, |

||||||

что «ак и |

следовало ожидать, |

средняя величина числа |

|||||

перегибов |

с увеличением |

груза |

монотонно уменьшается. |

||||

Т а б л и ц а |

3-2 |

|

|

|

|

|

|

Величина |

Количество двойных |

Стандартное |

Коэффициент |

||||

груза, гс |

перегибов (среднее |

|

отклонение |

вариации С |

|||

|

значение) |

|

|

|

|

|

|

100 |

6 |

069 |

|

|

1 |

365 |

0,224 |

200 |

3 |

035 |

|

|

|

407 |

0,134 |

300 |

2 |

306 |

|

|

|

240 |

0,115 |

400 |

1 |

965 |

|

|

|

294 |

0,149 |

500 |

1 |

746 |

|

|

|

261 |

0,155 |

700 |

|

751 |

|

|

|

124 |

0,165 |

79