книги из ГПНТБ / Максимов, М. М. Очерк о серебре

.pdf

Геологический разрез здесь был описан еще

М. В. Ломоносовым.

Медистый сланец представляет собой черно

ватый битуминозный (углистый) мергель плот

ный, тонкосланцеватой структуры. Мельчайшая

пыль (шпейза) придает в изломе металлический

блеск сланцу, руда состоит из борнита, халько пирита, медного блеска и ковеллина, заключаю щих основную часть добываемого серебра. В ка

честве небольшой примеси имеются пирит, свин цовый блеск, цинковая обманка и другие ми

нералы. Всего в мансфельдских рудах присутст

вует свыше 80 химических элементов. Руда про

питывает всю толщу сланца, но из общей мощ ности (50 см) наиболее выгодна для плавки нижняя часть (в 8— 12, редко до 17 см). Вверх,

с понижением битуминозное™, сланец беднеет.

Содержание меди в руде в среднем 2—3%, а 1 т

меди содержит 5—6 кг серебра. |

||

Горный |

промысел |

в Мансфельде возник в |

1150 г. К |

концу X IV |

в. добыча серебра и меди |

достигла |

наибольшего |

развития. Известно, что |

в X V в. из мансфельдских руд ежегодно выплав |

||

лялось около 1000 т |

меди. На мансфельдских |

|

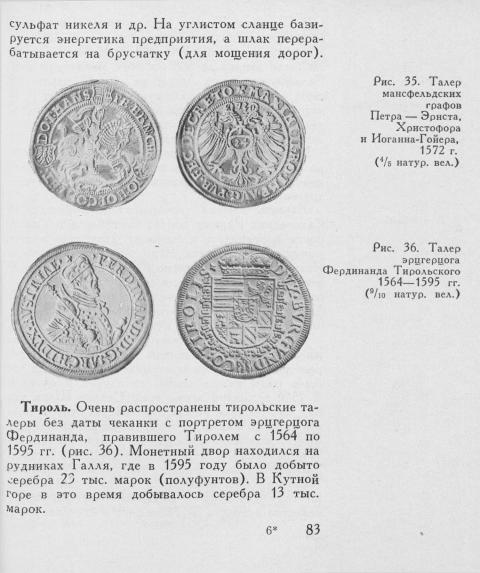

талерах обычно изображается рыцарь на коне,

закалывающий дракона, а в круговой надписи три-четыре, а иногда и пять имен графов — вла

дельцев рудников (рис. 35).

В 1966 г. автор посетил Мансфельдский рай

он, а также юго-восточную часть Гарца (на тер

ритории ГД Р). Мансфельдские рудники сейчас

являются идеальным предприятием. Из руды

здесь извлекаются 14 полезных компонентов: медь, окись цинка, свинец, серебро, селен, вана дий, кобальт, молибден, рений, платиноиды,

8 2

В Северном Тироле на рудниках Шваца до

быча производилась в горах на высоте 1200 м,

а глубина шахт достигла 800 м. На откачке во

ды было занято до 600 рабочих, пока уроженец Зальцбурга Антон Лассер не изобрел механиче скую черпалку, позволившую отказаться от руч

ного выкачивания воды. Это дало возможность

увеличить количество рудокопов до 10000 чело

век и значительно поднять добычу серебра.

В конце X V I— начале X V II в. добыча сереб

ра начинает сокращаться из-за истощения руд

ников, эксплуатировавшихся хищническими ме тодами.

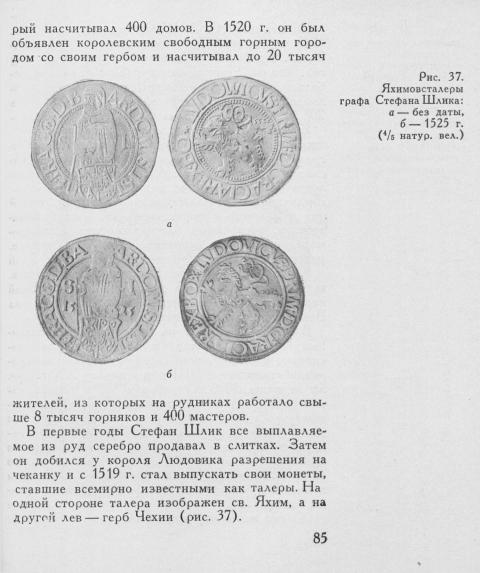

Яхимов. Полоса серебряных месторождений Саксонских Рудных гор от Фрейберга и Аннаберга протянулась к Яхимову. Название место рождения и рудника Яхимовсталь (долина св.

Яхима) было увековечено в крупной серебряной монете весом 28—29 г., которая с начала X V I в.

имела хождение почти во всех странах Западной

Европы и называлась яхимовсталер, а затем на западе — просто талер и в России — ефимок.

Месторождение Яхимов было открыто чешски ми горняками из Остравы и Мишеньска, кото рые добывали здесь железную руду. Однако до быча руды велась слабо, от случая к случаю.

В 1516 г. хозяин земли граф Стефан Шлик уз

нал, что горняки нашли серебряную руду, и вме сте с несколькими другими предпринимателями приступили к организации ее добычи. В резуль

тате начавшейся «серебряной горячки» в Яхимов

стали стекаться горняки с ближайших рудников

Аннаберга, Мариенберга и Кутна-горы. В этом

же году для защиты рудников началось строи тельство крепости Фрейденфейн и поселка, кото-

8 4

По |

данным С. |

В. Шухардина, с 1516 по |

1545 |

гг. рудники |

дали чистой прибыли больше |

3 млн. талеров, или больше 109 тыс. талеров в

год, что по тому времени представляло очень

большую сумму. Производительность монетного

двора выросла с |

92 416 талеров в 1519 г. до |

208 593 талеров в |

1527 г. |

Яхимовское месторождение относится к типу

жильных. Оно приурочено к контактовой зоне

гранитного массива, прорывающего глинистые

сланцы. Главных жил 36. Мощность их колеб

лется от 0,15 до 0,6 м, редко достигая 1—2 м.

Жильными минералами являются кварц, каль

цит и доломит. Рудные минералы — шпейсовый

кобальт, висмутовый блеск, купферникель, са

мородное серебро, аргентит. Наиболее богатые руды встречались в пересечениях *жил.

Южное Прикарпатье. Имеется целая группа талеров, чеканенных на рудниках Южного При карпатья, принадлежавших в X V I—X V II вв.

Венгрии и Трансильвании (рис. 38).

В пределах Карпат на территории современ ных ЧССР (Словакия) и СРР находится не сколько месторождений серебра, которые начали

разрабатываться с V III в. и к началу X X в. да

ли не менее 5000 т серебра и 500 т золота. В районе Банской Штьявницы (Шемницы) осадоч ные слои и эффузивы в рельефе образуют хол

мистый пояс протяженностью 40 км. Наиболее

крупные вершины сложены андезитом. На пло

щади длиной около 12 км и шириной около

11 км эффузивные породы пересечены многочис ленными рудными жилами, богатыми различны

ми минералами.

Среди жильных минералов здесь имеются

8 6

кварц, аметист, роговик, кальцит, сидерит, ба рит, гипс, флюорит и др. Рудные минералы пред

ставлены галенитом, сфалеритом, халькопиритом, золотосодержащим пиритом, аргентитом. Боко

вые породы в зальбандах жил подверглись

сильной пропилитизации.

Для жил характерна первичная зональность, выражающаяся в том, что сульфиды, встречаю щиеся в виде незначительной вкрапленности в верхних зонах, с глубиной начинают возрастать,

а богатые серебром и золотом руды с глубиной

уменьшаются. Подобная зависимость наблюда

ется и по простиранию пород: конечные зоны жил богаты серебряными рудами, а центральные

зоны более богаты сульфидами. Рудные мине

ралы в жилах располагаются обыкновенно стол

бами, образуя отдельные зоны богатого оруде

нения, незначительно вытягивающиеся по про стиранию и сменяющиеся обедненными зонами или пустым кварцем.

В сортированных рудах Байской Штьявницы

отношение |

золота к |

серебру |

составляло |

1 : 23, |

а серебра |

к свинцу 1 |

: 147. |

Длина жил |

здесь |

от 4 до 8 км, мощность от 2 до 12 м. Наиболее

мощная жила — Шпиталерганг имеет длину до 12 км и состоит из пояса жил общей мощностью

40— 50 м. Длина главной штольни под жилу

Шпиталерганг, |

проходка которой началась в |

1816 г., достигла |

17 км. |

К этой же группе относится находящееся не

далеко от Банской Штьявницы месторождение Кремница (Ч ССР). Здесь в средние века нахо

дился главный монетный двор Венгрии, выпу скавший талеры с буквами К и В по обе сторо ны герба, из серебра Шемницы.

8 8

На руднике в г. Нагибании (иначе — Надь-

банья, сейчас по-румынски Байя-Маре), который

в X V II в. входил в состав самостоятельного

княжества Трансильвания, также был монетный

двор, чеканивший монеты, отличающиеся буква ми N и В по обе стороны герба. Месторож

дения золото-серебряных руд Нагибанского рай

она— Верешвац и Керештеги |

— приурочены к |

области пропилитизированных |

андезитов. Жи |

лы сложного строения мощностью от 1 до 30 м прослеживаются здесь на сотни метров. Бо

ковые породы окремнены, руда и жильные ми

нералы (кварц и карбонаты) обнаруживают поясовое строение. Отношение золота к серебру

1 : 2.

Среди монет княжества Трансильвания есть талеры, не имеющие знаков Нагибанского мо нетного двора. Вероятнее всего, они отчеканены из серебра месторождения Вереспатак. На пло

щади месторождения дациты и риолиты про

рывают песчаник. Оруденение здесь также связано с пропилитизацией. Эксплуатация ме сторождения началась еще при римлянах — в 106 г. н. э.

Польша. Первые попытки добычи серебра в Верхне-Силезском районе Польши вблизи Оль-

куша и Бытома относятся к X III в. В 1374 г.

королева Елизавета дала жителям Олькуша при вилегию эксплуатации рудника. Король Алек

сандр в 1505 г. издал специальный закон о раз

работке рудников Олькуша. Общая добыча из

рудников Олькуша за 1549— 1669 гг. составила

15 т серебра, 17000 т свинца и 10000 т окиси свинца. В целях водоотлива на рудниках Оль

куша были пройдены восемь штолен (первая —

8 9