книги из ГПНТБ / Максимов, М. М. Очерк о серебре

.pdfбургского Эрнста-Августа также на монетном

дворе в Госларе.

На обеих монетах показаны кони. Конь под

герцогом — это не удивительно: конные портре

ты и статуи были всегда в моде. Но конь, па

рящий в воздухе, и венчающая его лавровым

венком рука, видимо, «божья» из облаков (см. рис. 28)— эта часть сюжета интригует.

Первое объяснение появления парящего коня

было найдено при переводе труда Г. Агриколы «О месторождениях и рудниках в старое и но

вое время», впервые изданного в 1546 г. Агрико-

ла пишет: «Вот что говорят о возникновении рудника Гослар: один дворянин — его имя не

упоминается— привязал свою лршадь Раммель на горе, лошадь била копытами и разбрасывала землю; таким образом она раскопала скрытую

свинцовую жилу, как в свое время конь Пегас,

о котором писали поэты, открыл родник, наз ванный его именем. Так и эту гору назвали

Раммельсберг. Но этот родник давно бы за

сох, если бы он не собирал воду, которую ли ли поэты. А гора до сих пор существует и месторождение свинца продолжает разрабаты ваться...»

Более подробно эту же историю передает М. В. Ломоносов в «Первых основаниях метал лургии или рудных дел», изданных в 1763 году,

причем имя Раммеля здесь носит не конь, а его

хозяин, что более правдоподобно: «Таким нена-

рочным приключением сыскано богатое Раммель-

сбергское горное место в Германии во время не мецкого императора Оттона Первого. Сей госу дарь, будучи в Гарцских горах, забавлялся не

малое время охотою и некогда послал своего

7 0

охотника, называемого Раммеля, в тамошний лес

для ловли диких зверей, за которыми он, гнав

шись до горы, где ныне рудники учреждены в

великом множестве, не мог за дичью ради труд

ности на коне следовать, для того, привязав его

к дереву, за зверьми пеш погнался. А когда к

коню назад возвратился, то увидел, что он, гос

подина своего с нетерпением ожидая, землю ко

пытами разрыл и из ней выбил некоторые тя

желые и светлые камни. Сии камни взяв, Раммель привез и показал самому императору, ко

торый, через пробование удостоверившись, что они металл в себе содержат, велел учредить заводы на том месте. Оная гора и поныне именем помянутого егеря Раммельсберг назы

вается».

М. В. Ломоносов указал достаточно точную

дату открытия месторождения — конкретно при

императоре Оттоне I, т. е. в 962—973 гг., сви детельствующую, что это открытие имело место десять столетий тому назад. Агрикола подчерк нул, что в его время, т. е. по крайней мере через 570 лет после открытия, месторождение продол жало разрабатываться. Судя же по монете, раз

работка производилась и через 700 с лишним

лет, давая большой доход, так как иначе вла делец рудника — герцог не стал бы с помощью «божьей» руки увенчивать коня лавровым вен

ком. В 1763 г., как указывает М. В. Ломоносов,

там имелись рудники «в великом множестве». Область Верхнего Гарца, к которой приуро

чены месторождения серебро-свинцовых руд,

сложена глинистыми и кремнистыми сланцами,

которые прорываются массивом гранита, извест ным под названием Броккен.

71

Месторождение Раммельсберг представлено

двумя удлиненными линзообразными колчедан

ными залежами. Мощность рудных тел от 15 до

30 м, длина по простиранию до 1200 м. Основ

ными рудными минералами являются серный и

медный колчедан, цинковая обманка, свинцовый

блеск, примесями — барит и мышьяк. Среднее

по месторождению содержание меди 3%, свин

ца 10%, цинка 20%. Кроме того, руда содержит

серебра 0,01—0,02% и золота 0,5— 1,0 г/т.

Раммельсбергские рудники до наших дней, да ют свинец, содержание которого в руде 10%,

цинк (20% ), медь (3% ), серебро (0,01—0,02%)

и золото (0,5— 1,0 г/т). В 1939— 1940 гг. в Рам-

мельсберге было открыто новое, третье рудное тело, залегающее ниже известных ранее. Общие запасы месторождения стали составлять 600 тыс. т свинца и 1200 тыс. т цинка.

Близ г. Клаусталь на плато длиной 18 км и

шириной 8 км к зонам дробления приурочены

рудные жилы. Некоторые из зон простираются на 8— 10 км и имеют мощность до 40 м. В них

всегда можно видеть главную жилу и сопровож

дающие ее второстепенные. Жильными минера лами являются кварц, кальцит и барит, рудны ми— галенит, содержащий серебра от 100 до 300 г. на 1 т, а также сфалерит, халькопирит, блеклая медная руда и герсдорфит. Рудные ми

нералы распределяются неравномерно, образуя

местами скопления в виде рудных столбов, наи

более богатые из которых располагаются в ме сте пересечения различных жил. На глубину

жилы прослежены на 850 м. Месторождение

Клаусталь было открыто в 1220 г. и с переры вами разрабатывалось до недавнего времени.

7 2

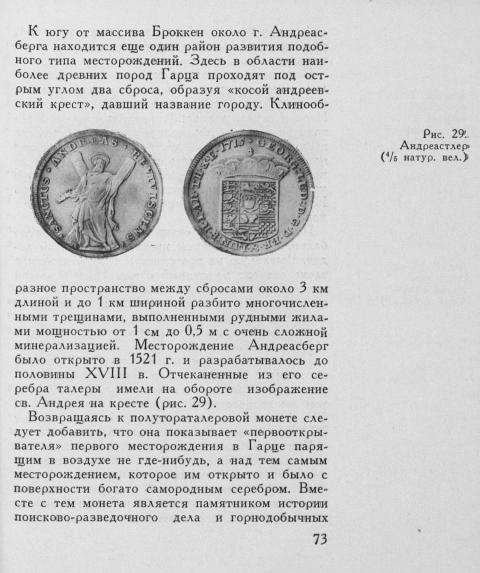

работ, так как на ней отражен цикл поисковых,

разведочных и горнодобывающих работ того времени.

Поисковые работы в те времена производи

лись путем применяемого и сейчас исхаживания,

но обязательно с «волшебной лозой» в руках. Ивовая ветка, два конца развилка которой на ходятся в руках лозоходца, над жилой должна качнуться и показать место залежи. Проходка

поискового шурфа велась с помощью односторон

него кайла. Месторождение, изображенное на монете, эксплуатируется, видимо, уже давно.

На главной рудной зоне видны два шахтных

копра.

Подъем из шахты осуществляется с помощью бадьи, в стволе шахты имеется лестничный хо док. Выданную на поверхность руду откатчик в

тачке отвозит на рудный отвал. Из небольшой

камеры идет проходка гезенка, подъем здесь осу ществляется с помощью ручного воротка. Гори

зонтальные выработки крепятся дверными окла

дами вразбежку. Руда отбивается с помощью кайла и клиньев с кувалдой.

Но что это за сооружения на опорах видны

на монете? Разобраться в этом вопросе помо |

|

жет |

другая монета, отчеканенная в 1680 г. в |

том же герцогстве Брауншвейг-Люнебруг (рис. |

|

30). |

На ней показан индустриальный пейзаж |

X V II в.— панорама горнорудного района.

Как уже было сказано, на полутораталеровой

монете к шахтному копру, а от него — к следую

щему протягивается какая-то «линия». Это и есть «линия энергетической передачи»: на осях

опор «качаются» в вертикальной плоскости ры чаги-коромысла, верхние и нижние концы кото-

74

выступающая из облака, а на другой — надпись

«Богу друг, попам враг». Отчеканил его герцог

Христиан Брауншвейгский, который с семнад

цати лет был епископом Хальберштадским, но

отличался совсем не духовным поведением. В на

чале Тридцатилетней войны (1618— 1648 гг.) в

Германии, сознавая свое крайне непрочное поло жение как протестанского духовного' князя при

католическом императоре, он собрал небольшое

войско и выступил в поход. Не имея денег на

содержание наемников, этот генерал-авантюрист

начал войну с ограбления соседних католических епископов. К. Маркс писал: «Этот бравый раз бойничий атаман велел перелить на монету 12 серебряных апостолов в Падербррне, заметив

при этом, что дает возможность апостолам итти, наконец, в мир обращать язычников»1. Так поя

вились эти знаменитые талеры. |

Позднее |

К. Маркс писал, что «Серебряные и |

золотые |

товары, совершенно независимо от своих эстети ческих свойств, могут — поскольку материал, из

которого они состоят, представляет собой де

нежный материал — быть превращены в деньги, так же как золотые деньги или золотые слитки могут быть превращены в эти товары»12.

Фрейберг и Аннаберг. Первые серебряные рудники в горах Саксонии в Майсене были отк

рыты в 1168 г. Позднее эти горы стали назы

ваться Саксонскими Рудными.

История открытия серебро-свинцовой руды во

Фрейберге |

изложена |

Г. |

Агриколой. |

Возчики |

||||

1 Архив |

Маркса |

и Энгельса, |

т. |

VIII. |

Госполитиздат, |

|||

1946, стр. |

140. |

Энгельс. |

Соч., т. |

13, |

стр. |

116. |

||

2 К. Маркс |

и Ф . |

|||||||

76

соли, проезжая из Галле через Мейсен в Боге мию, обнаружили на колесах кусочки свинцового

блеска. Они взяли его с собой в Гослар, когда

поехали туда за свинцом. При анализе оказа

лось, что из привезенной ими руды серебра вы

плавлялось намного больше, чем из госларской. Разработку месторождения сначала вели ме

стные жители — славяне, а с 1185 г.— горнорабо чие из Гарца. Близ рудников построили кре

пость, вокруг которой возник город, названный

в1221 г. Фрейбергом (Свободная гора) в связи

сгорными привилегиями, полученными от марк

графов Мейсенских. Через некоторое время Руд

ные горы стали крупнейшим в Европе центром добычи серебра.

На талерах 1546 г. саксонских герцогов Иоган на-Фридриха и Морица (рис. 32) круговая над

пись указывает места их чеканки: Frei означает Фрейберг, a ANB — Аннаберг.

Район Фрейбергских месторождений серебра

сложен серыми биотитовыми и красными мусковитовыми гнейсами, образующими куполообраз ный массив с гранитной магмой в ядре. Окружа ющие осадочные породы — известняки, песчани ки, конгломераты, кварциты, слюдяные сланцы и т. д.— вблизи купола метаморфизованы. К во

стоку от купола гранитный массив прорывает

гнейсы. С этой интрузией связаны серебро-свин цовые месторождения.

В районе Фрейбергского купола насчитывается

1100 жил, которые образуют четкую сеть двух основных направлений: северо-восточного и се

веро-западного и имеют крутое падение. ;

Мощность жил от 0,1 до 4 м, по простиранию некоторые из них прослеживаются до 8 км, по

77

500 кг. Богатые серебром руды с глубиной пере

ходят в бедные свинцовые и свинцово-цинковые.

При этом увеличивается содержание пирита и

сфалерита и уменьшается содержание галенита,

особенно серебросодержащего.

В Саксонии горное дело изучал М. В. Ломо носов. Петр I в сентябре и октябре 1711 г. по сетил Фрейберг: осмотрел рудники и горные за воды, собственноручно добыл в штольне не

сколько кусков руды. Фрейбергские рабочие бе

режно хранили кувалду и клинья, которыми ра

ботал Петр I. В 1765 г. во Фрейберге была ор ганизована Горная академия. К концу прошлого

века во Фрейберге на площади 55 км2 было добыто 5243 т серебра.

Еще одно месторождение в |

Рудных горах — |

Аннаберг — приурочено к зоне |

контактово-ме- |

таморфизованных глинистых сланцев, прорван ных гранитным массивом Эйбенштока.

Близ Аннаберга известно около 300 жил ме

ридионального и широтного направления, про слеживающихся по простиранию до 800 м и по падению на 100—400 м. Жильными минералами в них являются кварц, барит, плавиковый шпат и бурый шпат; рудными минералами — гнейсо вый кобальт, купферникель, самородное серебро,

аргентит.

Добыча серебра началась здесь в 1492 г. Г. Агрикола сообщает, что в Аннабергаком руд

нике под названием «Небесное воинство» рудо

копы за одну четверть года добыли так много серебра, что по каждому отдельному паю в

1/128 долю было выдано по 800 талеров. На се

ребро это месторождение перестало разрабаты ваться еще в прошлом веке.

79