книги из ГПНТБ / Максимов, М. М. Очерк о серебре

.pdfфон в нижнем течении р. Кызыл-Ирмак. Позд

нее эти месторождения стали именоваться Гюмюшхаджикей (гюмюш — по-турецки серебро).

Из других серебро-евинцово-цинковых место рождений, дававших серебро для чеканки монет еще Александру Македонскому, известно знаме нитое Гюмюшане. Из серебра этого месторожде ния чеканились монеты греческого государства, ставшего затем римской колонией — Кесарией

Каппадокийской.

К западу от г. Эльязыга на р. Евфрат имеют

ся древние рудники на месторождении Кебанманден, где жилы серебросодержащего галенита приурочены к контакту жил порфира и метамор фических пород. Из добытого здесь серебра че канились монеты династии Селевкидов (рис. 3).

Фракия. Предполагается, что добыча серебра

на Пангее была начата еще финикийцами, и с

ним связано легендарное богатство Кадма. Как указывает Ксенофонт, коренными жителями здесь были «фракийцы, не управляющиеся ца рями», т. е. жившие даже в его время в родовом строе. Это облегчало захват земель и эксплуата цию месторождений. Геродот сообщает, что зо

лото Фракии помогло афинскому тирану Писи-

страту (541—527 гг. до н. э.) второй раз овла

деть Афинами: «Он упрочил свое государство

сильными отрядами наемников и денежными

сборами как из самих Афин, так и из области на

реке Стримоне». Об этом же пишет Аристотель:

«Сначала Писистрат основал поселение около

Фермейского залива, ...а оттуда переехал в ок

рестности Пангея».

Геродот неоднократно упоминает месторожде

ния серебра и золота Фракии. Так, когда полко

20

водец Дария Мегабаз отправил послов к царю

Македонии Аминте с требованиями «земли и во

ды» (т. е. подчиниться), путь их начался от озе

ра Праеиады. «К озеру,— пишет Геродот,— не

посредственно примыкает рудник, который впо

следствии приносил Александру ежегодный до

ход талант серебра. З а этим рудником воз

вышается гора под названием Дисорон, а за ней уже — Македония».

Когда сын Дария Ксеркс пришел во Фракию,

он «миновал затем города пиерейцев, из которых

один называется Фагрет, а другой Пергам. Здесь он шел мимо самих городов, оставляя вправо

Пангей, большую и высокую гору с золотыми и

серебряными рудниками. Обитают в этой стра

не пиерейцы, одоманты и, прежде всего, сатры». Ряд походов во Фракию с целью овладеть рудниками и приисками горы Пангея и реки Стримона предприняли Афины, по мере укреп ления их государства. В 466 г. до н. э. началась

война Афин |

с Фасосом, владевшим рудниками |

в Скаптегиле |

на Фракийском побережье. Об |

этом имеется указание у Геродота: рассказывая

об афинянине Софане, Геродот сообщает, что «в

войне за золотые копи... он пал при Дате от руки эдонян». Фукидид уточняет, что это была не просто война, а оккупация: «Афиняне пос лали из числа своих граждан и союзников де

сять тысяч человек к Стримону для заселения

местности».

Относительно местоположения этого знамени

того в древности месторождения, так же, как и

написания его названия (Скаптесила, Скаптенсула) имеются разные точки зрения: одни счи тают, как сообщает Р. В. Шмидт, что месторож

21

дение было на восточном склоне горы Пангея,

другие,— что на берегу реки Стримона. Тот

факт, что от него следов на поверхности не сох ранилось, позволяет, казалось бы, предполагать,

что месторождение было россыпным. Однако, из

слов Лукреция вытекает другой вывод:

«Там, наконец, где стремясь к золотым и серебряным жилам, В недрах сокрытых земли рудники прорывают железом,

Что за ужасный идет из-под почвы Скаптенсулы запах! Сколько зловредных паров золотая руда испускает.. .»

Война с Фасосом окончилась победой афинян.

Как пишет Фукидид «фасосцы отказались от владения на материке и от приисков». В 436 г., когда у устье р. Стримона был основан город Амфиполь, который также стал чеканить свои монеты, в руки афинян перешла и та часть рос сыпей по р. Стримону, которой еще владело фракийское племя эдонян.

Фракийскими месторождениями пытались ов

ладеть и другие греческие города-государства. Ксенофонт рассказывает об активных действиях жителей города Олимфа: «благодаря содействию фракийцев, Пангейские рудники как бы сами раскрывают перед ними свои золотоносные нед

ра».

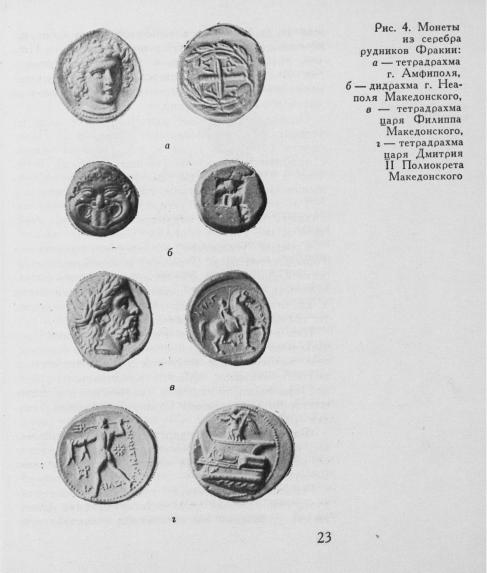

Одним крупным рудником во Фракии во вре мя Геродота владел, как сказано, царь Македо

нии Александр I (сын Аминты)_ Из серебра

этого рудника отчеканена монета города Неаполя Македонского. В IV в. до н. э. рудники Пангея

были захвачены Филиппом Македонским. Позд нее при Филиппе были открыты богатые золо-

22

тые месторождения в районе Крэниды (переи

менованной в Филиппы) к востоку от горы Пан

гей, которые приносили более 1000 талантов в

год. В связи с этим широкое распространение

получили серебряные тетрадрахмы Филиппа, а

затем его сына Александра. i

Особое историческое значение имеет одна из тетрадрахм царя Македонии Дмитрия II Поли-

окрета (306—283 г. до н. э.). По этой монете

с изображением проры (кормы корабля), отме

ченной в честь победы Дмитрия в морском сра жении с флотом острова-государства Родоса в

305 г. до н. э. была установлена и история на

ходящейся в Лувре мраморной проры со стоя щей на ней Никой (рис. 4).

Страбон упоминает золотые месторождения горы Датона по р. Стримону и серебряные руд ники в Дамастионе. Но ко времени римского за

воевания Македонии пангейские рудники были в значительной мере исчерпаны, и их значение,

по сравнению с испанским, резко упало.

Как известно, что в Родопах на территории Болгарии свинцово-цинково-серебряные и корен ные золоторудные месторождения относятся к гидротермальным. Можно предположить, что аналогичными по генезису являются и коренные месторождения южной Фракии в районе Пан гея — Стримона.

Фасос. Остров-государство Фасос разрабаты

вал не только фракийские месторождения, но и

те, которые имелись на острове, и чеканил свою

монету (рис. 5).

Геродот характеризует рудники Фасоса сле дующими словами: «Золотые рудники в Скаптегиле приносили им обычно 80 талантов; руд-

24

в углубление на наковальне. Подобная техноло гия чеканки монет переходила в разные страны

и просуществовала почти два с половиной тыся

челетия, Эгинский статер весил около 12 г. На

Эгине месторождений серебра не было, поэтому сырьем для изготовления монет было серебро,

главным образом, из месторождения Лаврион

(или Лаврий).

Первое упоминание о Лаврионском месторож дении имеется у Геродота, когда он рассказы вает о начавшейся по совету Фемистокла под готовке греков к морскому сражению с персами при Саламине (480 г. до н. э.). «Еще раньше

этого совета Фемистокла,— пишет Геродот,—

афиняне приняли другое его удачное предложе

ние. В государственной казне афинян тогда бы ло много денег, 'поступивших от доходов с Лаврийских рудников. Эти деньги полагалось раз делить между гражданами, так что каждому приходилось по 10 драхм. Фемистокл убедил

афинян отказаться от дележа и на эти деньги

построить 200 боевых кораблей, именно для вой ны с Эгиной. Эта-то вспыхнувшая тогда вой

на с Эгиной и спасла Элладу, заставив Афины

превратиться в морскую державу».

Несмотря на то, что начавшийся античный пе риод оставил огромное количество литературных памятников, невозможно точно установить мо мент открытия и начало эксплуатации крупней

ших и известнейших в древности рудников Лавриона. На основании археологических источни ков указывают, что эксплуатация рудников на чалась, по-видимому, в микенский период, т. к. здесь найдены следы микенских поселений. Это до некоторой степени совпадает со словами

27

Г. Агриколы: «Четвертый король Аттики (Ерихфоний — М. М.) приказал, чтобы рабы добыва ли серебряную руду из горы Лаврион. Он начал править за 307 лет до захвата Трои Неоптоле-

мом», имевшего место в 1194 г. до и. э. Таким

образом получается, что эксплуатация Лаврио-

на началась около 1500 г. до н. э.

Ксенофонт, писал об этих рудниках: «Что руд

ники очень давно разрабатываются, всем изве

стно, и никто не пытается даже определить с какого времени приступили к этому».

На Лаврионе имеется огромное количество древних горных выработок: только шахт насчи

тывается около 2000 (некоторые глубиной до

120 м), а общая длина штолен и штреков состав ляет 120— 150 км. Эти выработки позволили детально проследить историю разработки место рождения.

Район Лавриона сложен тремя чередующимися

пачками пластов известняка и сланца, причем

серебросодержащий галенит залегает только в контактах этих пластов, два из которых выходят на поверхность. В бронзовом веке открытым спо собом отрабатывалась залежь по контакту в верхней пачке пластов. Более сложной была про ходка штолен по второму контакту в поисках обогащенных участков и их отработка. Этот спо

соб также был чисто эмпирическим: горняк шел

по руде и за рудой.

По-видимому, в VI в. до н. э. в Лаврионе

имели место открытия новых участков место

рождений и увеличение доходов. При Солоне бы

ла проведена (в 594 г. до н. э.) важная денеж

ная реформа — переход от эгинской денежно-ве

совой системы к эвбейской. В это время Афины

28